父子合创“麒麟引貅”成一绝

貔貅舞流行东莞有数百年历史,每逢节庆,貔貅舞要上街表演,受到群众的喜爱。如今,貔貅舞逐渐淡出人们的视野,但横沥镇水边宝陂村的吴子成、吴满水父子,仍坚守着他们的一方精神家园,想方设法将貔貅舞与麒麟舞融合求发展,首创“麒麟引貅”,免费教授年轻人舞貔貅,期望将这两项民间艺术代代相传。

10担谷拜师学舞貔貅

吴子成老人说,当他第一次见到貔貅舞时,就喜欢上它了。那时宝陂村还是在大朗辖区,与大岭山上高田村是兄弟村。1947年春节,上高田村从广州增城请来一名师傅,教村里人舞貔貅。“几乎是宝陂全村的人都跑过去看。”

因为好看,吴子成每天都跟着上高田的貔貅队从这个村走到那个村。“当时村里宗祠里掌事的老人也觉得好看,特意在1948年春节过后,从上高田村把增城的师傅吴南标请到宝陂村。”“当时吴南标提出的学费是一年10担谷子。”好在当时宝陂村只有150人,人少地多,粮食并不缺。吴子成高兴地从家里挑了10担谷子给吴南标。一年后,吴子成学成出山了。

父子同台舞貔貅

1958年,因为要建松木山水库,宝陂村搬至横沥镇水边村。“我们全村不到200人,大多数人都会舞貔貅”。吴满水从小就跟着父亲吴子成在貔貅队里混,11岁就已将貔貅舞的一些技艺学到手。

宝陂村的貔貅舞有两项绝活,分别是上竹架和打棍仔。上竹架是由4个人把2根竹竿搭成十字架,两个扮演猴子的人在上下腾越。打棍仔,由8个手执长棍的人上场,站成圆形,先是两人对打,接着是4个、6个、最后8个人轮流对打,看得观众眼花缭乱。

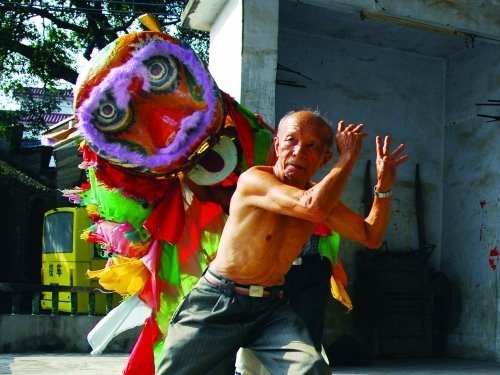

吴子成父子是村中少数几个会这两个绝活的人。都说上阵不离父子兵,无论是当年的同台演出,还是如今在麒麟馆里当师傅,吴子成和吴满水的表演都是一绝。

绝迹10年貔貅舞获重生

“文革”到来,各种舞貔貅的道具被砸了个粉碎。整整十年,貔貅舞不曾出现过,也未在村民的口中说起。貔貅舞渐渐地被宝陂村人忘记。

直到1976年,在刚过而立之年的吴满水的提议下,宝陂村又把还健在的吴南标从增城请来。宝陂村人又重拾貔貅舞。

随后,宝陂村断断续续地保持着舞貔貅的传统,改革开放后兴盛了几年又慢慢沉寂。眼看着村里懂得舞貔貅的老人一个个去世,吴子成和吴满水父子俩十分担忧这一民间艺术会失传。他们的这种担忧也逐渐得到了验证。第一代学貔貅的只有吴子成在世,而即便是第二代中,也只有吴满水在舞。“貔貅舞至少要10个人,光有我们父子俩肯定是不够。”

首创“麒麟引貅”再度走红

2006年11月,水边麒麟馆提议创新传统民间艺术的形式,将麒麟舞和貔貅舞结合起来,取名为“麒麟引貅”,吴子成父子双双出任麒麟馆的师傅,教授年轻人舞貔貅。

2007年春节,吴子成、吴满水等人抱着试试看的态度带着“麒麟引貅”在水边、隔坑、田坑等村委会演出,没想到一炮而红,所到之处都赢得群众的喜欢,群众都是提前几小时占位。“麒麟舞中加入了貔貅舞的元素,增添了趣味性、故事性和新鲜感”,吴满水说。

如今每到周末孩子有空时,吴子成父子俩都会来到水边麒麟馆,免费教十来个10多岁的孩子舞貔貅。“现在孩子吃不了我们那时的苦,不肯苦下功夫,想学就来,不想学就不来”,吴满水说,或许因为这些因素,孩子们至今没有学到他们的样。

小知识

貔貅舞

相传貔貅是一种以财为食的凶猛瑞兽,后被神童紫微巧用“紫微正照”大印征服,人们从此安居乐业,后人便将此故事编成舞蹈,把貔貅当作吉祥物,寄以驱邪引福、生活安康的愿望。舞貔貅时,经常要表演一段紫微神童降服貔貅的优美动人的神话故事。