也幸亏如此,上年京城又是义()和()()拳又是洋鬼子闹得天翻地覆,宫廷王府都被骚扰抢掠,前门外顶红火的银号、金楼、当铺被毁了多少家,损失惨重,而他那不起眼的小院和寻古轩,却都安安稳稳渡过了大难,一是他早已趸了足够家人伙计们吃大半年的粮食,二是把铺子里大量的古董现银挖坑深埋,老话说“有钱有粮,心中不慌。”、“有时防无,盛时防衰”,靠着这些老掉牙“老话”,他的未雨绸缪十分成功,在大难来临时,他的家和铺子都没有“伤筋动骨”。

回家脱去大褂,郑介诚把那只脏兮兮的玉鱼随手扔在了外屋书桌上,欣赏了一番桌边大青花瓷水缸里吐着泡泡的几对金鱼在彩石水草中舒展游动,精神立马好了些,挥手叫来俩儿子:八岁的大宝和三岁的小宝,检查功课。俩儿子虎头虎脑都很聪明伶俐,大宝已经读到了《千家诗》和《论语》,小宝还在背《三字经》《百家姓》,爷仨在桌前说笑了半晌,妻子秦氏喊:“当家的,饭得了!来洗手吃饭吧。没见你这么爱跟孩子一处叽咕的。”

瞅着热气腾腾的饭菜和黏糊糊的粥,郑介诚笑道:“孩子他妈,辛苦。我啊,这不是见天在铺子里跟那群人聊生意,头昏脑涨的,回家来瞅见咱们儿子,心里就亮堂多喽!”

“是啊,”秦氏还不到三十,透着少妇特有的温柔爽利,递过饭碗笑道:“现在太平多了,街面上也有人来往了,你那铺子可不得忙活了?要老是像上年似得,没把咱们打死也得吓死!我听见胡同里的二大妈说,老佛爷和万岁爷在西安府也急着呢,等福王爷、李中堂跟洋人签好了合约,两宫就要回銮!”

“两宫回銮你高兴个什么劲儿?到时候免不了又是割地赔款!”郑介诚皱眉用筷子拨拉拨拉粥上的沙砾问。

“你成天介摆弄你那些老古董,一点儿也不关心市面!一听说这话,粮食铺、肉铺都蹭蹭降价呢,连油盐酱醋都降了,这还不是好事?”秦氏颇不以为然,继续说:“割地赔款?那是皇上家的事,跟咱没关系,可咱老百姓想的不就是油盐酱醋米面粮食?你们老爷们在外头赚嚼裹,说来说去还不是我们女人打理家务?”

吃完饭,借着昏黄的油灯,郑介诚把白天的事儿说闲话一样讲给了秦氏,正哄小宝睡觉的秦氏一听就傻了:“多少?二百两!当家的,你不是疯魔了吧?”

“喏,那不是在那呢。”郑介诚一指大宝把玩的玉鱼,秦氏随便看了看摇头:“我虽不懂什么劳什子古董,可跟了你这些年,光听也听会了。这么个脏兮兮的小玩意儿,二两银子我也不要。你啊,别是买错了吧。柜上那怎么交代?”

“嗐,吃一堑长一智不是?”郑介诚倒不在意:“宋掌柜那我自然有话,从咱的份子钱里头扣,不能叫柜上吃亏。”,秦氏有些惋惜点点头,又摇头:“按你说那俩洋人不简单,怎么也瞅上这小破东西了?这里头别是有啥事吧。现今我一听见洋人心里就突突乱跳,当家的,咱是做买卖的平头老百姓,可别招惹上他们呀。”

夫妻俩说了几句闲话,大宝还攥着玉鱼问:“爹,这小鱼我也会做,赶明儿我照样拿石头刻一个。”,“哈哈哈,随你,不过你得下点功夫,不然做成这副模样,肯定出不了徒!擎等着师父骂!赶紧睡吧儿子。明儿还得早起背书呢。”

大宝喜滋滋又玩了一会儿去西间睡了,夫妻二人带着小宝在东里间睡。夜色沉沉,不知为啥,郑介诚睡得并不踏实,迷迷糊糊似醒非醒,猛听正屋座钟“当当”敲了两下,他昏昏沉沉睁眼,院里漆黑一片,只听略微听见角落里小虫儿叽叽咕咕虫鸣。

“咦?”,透过东里间的门帘,正屋外若隐若现一片紫红光焰,光怪陆离闪烁不定。“走水了?!”他一激灵爬起来,没敢先叫秦氏,趿拉鞋挑帘一看,登时呆住了!

正屋里并没有失火,根本没有灯烛之光,可半个屋都笼罩在那种离奇的紫红光焰中。光芒是从青花大鱼缸里发出来的,他一个箭步窜了过去。不错,这会儿看清了:青花大鱼缸外,祥光迸现紫气腾腾,里面流光溢彩氤氤氲氲,一圈圈盈盈融融的五色光晕由内而外,缓缓升腾,斑斓夺目,令人目眩神迷。

他不敢出声,蹑足潜踪伸脖子往里一瞧,六条三、四寸长的金鱼不见了往日活泼机灵,全都像怕什么似得被挤到一边,对着当中一条碧绿如翠,鲜艳似霞的小鱼战战兢兢瑟瑟发抖,那小鱼正围着水草撒欢儿似得摇头摆尾上下游动,嘴里“咕噜噜”吐出一串串晶亮的小水泡,半屋的祥光瑞彩紫气,正是从小鱼和他嘴里吐出的水泡上散发而出。

“怪了?”他暗暗吃惊:鱼缸里明明只有六条金鱼,怎么多出来一条?这是咋回事?呆立半晌,那条碧绿小鱼吐了越来越多的水泡,六条金鱼不知怎么了,排成一条线缓缓到了小鱼近前,竟然摇尾伸头,如臣子临朝参拜天子一般,对着小鱼俯首摆尾,毕恭毕敬!

郑介诚大气不敢喘,呆若木鸡瞅着鱼缸里的离奇场面,等座钟“当当当”三声,才惊醒了他,此刻紫红光焰渐渐黯淡,他伸手慢慢入缸,霎时祥光紫气销声匿迹,方才那条小鱼也不见了。六条金鱼这才恢复了正常。他顺着鱼缸慢慢摸索,却摸出不少绿豆粒大小白莹莹精光四射的东西,等他哆哆嗦嗦点燃了油灯,再瞧手心里的“绿豆粒”,登时吓得毛发直竖脸色苍白!

他看多了古物珍奇,一上眼就认了出来,手心里哪是什么“绿豆粒”,竟是一捧滚圆闪亮的珍珠!难道是做梦呢?郑介诚狠狠咬了咬舌头,生疼!倒吸口冷气,脑门上大汗淋漓,这神异一幕着实令他傻了眼。

面对大鱼缸里游动的金鱼,他不敢再伸手,生怕掏出什么更令人震惊的东西,抹了把热汗,郑介诚坐在书桌前,捧着手里的珍珠苶呆呆寻思,直到鸡叫三遍,秦氏起床洗漱,这才发觉丈夫端坐在椅子上失魂落魄,神思恍惚。

“当家的,怎么了这是?你坐在这儿多久了?”秦氏赶紧过来摇了摇郑介诚,“嗯?哦,没什么。”郑介诚把珍珠塞进了抽屉,揉揉酸胀的眼眶挥手说:“你去预备早饭吧。”

见他神色古怪,秦氏先摸摸他额头,并不热,赶紧烧水泡好了一壶小叶茶用手巾垫着送了过来:“当家的,昨晚做噩梦了?还是身子不舒坦?”

喝了几口茶,郑介诚定住了神笑笑:“好着呢,啥也没有。就是昨晚走了困,有点头疼。”,一眼见大宝揉眼出了西里间,一怔,忙招手喊:“大宝,过来。”

“爹,睡得好?娘,睡得好?”大宝蹦跳着过来问安。秦氏笑着抚慰一番,买早点去了。

郑介诚小声微笑:“爹问你,昨晚我带回来那条小鱼,你临睡觉前搁在哪儿了?”,大宝歪头看看父亲不像生气,便仰头笑道:“爹,你说的是桌上那条脏兮兮的小鱼?”

郑介诚点点头,大宝笑着说:“那条鱼太脏了,我玩了一会就扔进咱家大鱼缸里,想等白天洗干净了再玩。您现在要?我找找!”大宝三两下从鱼缸里摸出水淋淋的玉鱼递给他笑笑:“这不是?爹,您看,这鱼瞅着比昨儿干净了呢。”

郑介诚点点头,掏出手帕,双手接住玉鱼,小心翼翼捧了过来,挥手叫儿子洗漱吃饭,自己忙取出放大镜,对着玉鱼又是一通端详。帕子上的玉鱼没变样,还是似玉非玉似石非石,他不顾忌讳,用手帕仔细擦了擦,发觉除了“开窗”部分,其余之处并无变化。放下玉鱼,他又悄悄摸出几粒珍珠,对着朝阳细细鉴赏。

绿豆粒大的珍珠亮闪闪白光四射,既不是东珠,也不是南珠,更不是河珠,晶莹剔透圆润如脂,阳光下散发出一种极为柔和而美丽的光晕,放在桌上滚一滚,宝气蒸腾,十分耀眼。细数数,足有五六十粒,再从鱼缸里踅摸一番,又找出三十多粒,颗颗精美。

瞅瞅玉鱼再看看珍珠,郑介诚悚然震惊:如果自己没看错,这毫不起眼的玉鱼竟然能在水中夜半吐珠!这只有鼓词儿话本传说中的神奇景象,竟然真的活生生出现在自己面前!太不可思议了。即便见多识广,阅历深厚,过手的珍奇古物成百上千,可如此万中难见稀世罕见的宝物,平生还真是第一次遇见。

然而他又不敢相信自己看到的,自拜师学艺,无论是耳闻目睹师父教授,还是阅读的历代古董古物鉴赏秘籍秘谱,从来没有记载过这种玉鱼。他虽敬神,却并不迷信,这鱼明明是劣质玉石所制,怎么会入水变活,还能吐出明珠?别说他不信,即使说出去,别人也会当成齐东野语稗官小说里的离奇笑谈!

到底是怎么回事呢?郑介诚百思不得其解,不敢信也不敢不信,半晌,听见媳妇叫他吃饭,才忙醒悟过来,在饭桌上胡乱吃了几口,想了想,把玉鱼、珍珠锁紧抽屉,跟媳妇说:“我先去铺子里,晚上早回来。”

溜溜达达一边走,一边瞎寻思,早晨的空气十分清爽,郑介诚走到寻古轩,身上已然微微发热,伙计们早已下板开了门,擦地的擦地,收拾的收拾,他进入内室,自己找出学习用的历代古董秘籍秘谱,由打八点来钟,一直翻阅查找了大半天,等到下午三点多,午饭都没吃,这才搁下书。

琳琅满目堆了一桌子的书里,一点线索也没有。他揉揉酸胀的眼,喝了几口热茶,缓步出了内室。铺子里生意并不忙,还是卖东西的多,买东西的少,心乱如麻的郑介诚轻车熟路做了几单,就叫过大伙计来:“今儿我有点头疼,先回去了。你看着铺子,到点下板就成。”说罢回了家。

妻子秦氏见他坐立不安,仿佛有心事,便端茶来劝慰,郑介诚没隐瞒,小声跟媳妇儿嘀咕了一番,秦氏大惊:“啥?那鱼会变活了吐珠?”吃惊张怪望着一本正经的丈夫,不像疯魔,也不像开玩笑,使劲摇头:“当家的,你不是说梦话吧!我倒记得《聊斋志异》有这种神神叨叨的故事,咋咱们还碰上了?”

“不仅《聊斋志异》,”郑介诚笑道:“乾隆朝大学士纪晓岚的《阅微草堂笔记》里也记载了不少这种离奇传说,可那都是借事喻理的,并不当准啊。”

“那谁知道呢!万一真有呢?”秦氏很以为然:“听街面上的人瞎嚷嚷说得有鼻子有眼儿,老佛爷和万岁爷西逃之前,带走了金镶的传国玉玺,大内的神佛仙物,都呼喇喇飞到半空云中随驾护卫,连钦安殿里供奉的关帝爷还骑马挎刀护佑圣驾呢!老话不是说‘圣天子百灵护佑’?”

郑介诚哭笑不得:“孩儿他妈,你这都打哪儿听来的故事?什么百灵护佑?那都是戏词儿!大内钦安殿供奉的不是关帝爷,是真武大帝。我说的是咱的玉鱼,你又扯到哪儿去啦?”

“你说前门楼子,我说胯骨轴子!”秦氏笑着嗔怪:“我们妇道人家本来就爱听这些个。我琢磨你也甭多费心思,这天还早,咱们再试试不就得了?那小鱼真的也罢,假的也罢,那珍珠拿来我瞅瞅,留着镶个戒指、耳环倒不错!”

“真是头发长见识短。”郑介诚取出珍珠递给媳妇,果然妇人们都爱珠宝,搁在手里笑吟吟大喜过望。看看天色,他把玉鱼放进了大鱼缸,夫妻俩眼都不敢眨,盯住了水里的玉鱼。

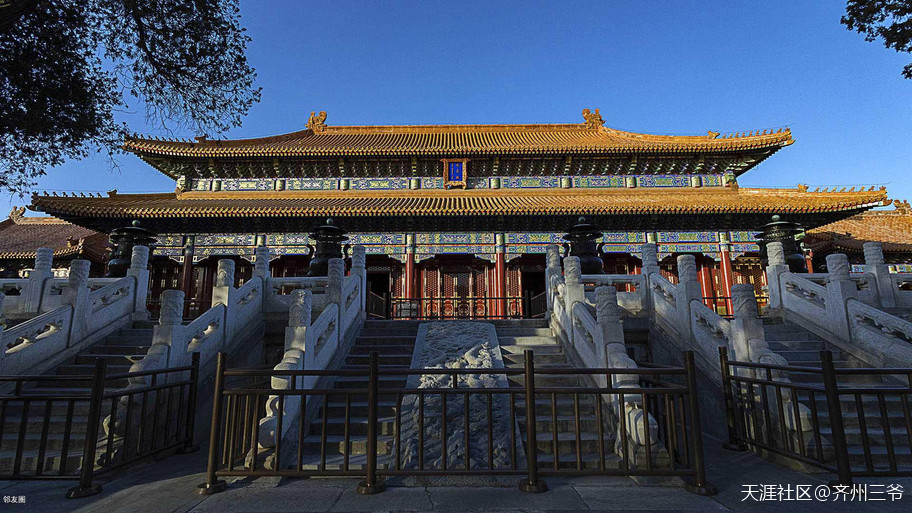

故宫博物院钦安殿内景。

六

“妈!爹!你俩看什么呢?”大宝下了学,扔下布书包匆匆跑过来凑热闹。秦氏一看座钟:“哎呦!都六点多了,还没做饭呢!当家的,我是不信什么玉鱼吐珠了,这珍珠别是你买来逗我们娘几个的吧?得,我留下了这些做戒指用,你自己看着吧,我去做饭。”,说罢匆匆下厨去了。

怪事!郑介诚眼珠儿不错盯着水里的玉鱼,快一个钟头,还是原样,根本没变成什么翠绿的小鱼,令金鱼朝拜,更没吐什么珍珠。到底是怎么回事呢?郑介诚匆匆吃了饭,上灯以后,赶紧先睡下,等半夜起来查看。

等到夜半三更,座钟敲了一下,郑介诚就起来了,看看正屋的鱼缸,没啥动静,秦氏睡得很香,发觉丈夫翻来覆去,也迷迷糊糊睁开了眼:“当家的,你还惦记那事呢?我看,不是你这程子忙叨迷了,就是看古书入了神,哪有那么玄乎的……”话音未落,门帘倏然透出隐隐紫红光焰,郑介诚一把拉住秦氏:“孩儿他妈,快看!”

秦氏吓了一大跳,跟着火急火燎的丈夫挑帘出了里屋,果然正屋祥光瑞彩盈盈一片,再看大鱼缸里,群鱼畏惧,瑟瑟发抖,那条小玉鱼摇头摆尾真的活生生游动自如,在那儿吐泡泡呢!秦氏唬得满脸惊恐差点一屁股瘫倒,被郑介诚搀住,夫妻俩人就这么大眼瞪小眼,看了一个多钟头,祥光瑞彩五色迷离才渐渐消失,玉鱼也沉了底,鱼缸里恢复平静。

不等丈夫说话,秦氏颤巍巍伸手在鱼缸里摸索一通,出水便宝光四射,一捧又圆又亮的珍珠,映着俩人呆傻惊诧的目光,熠熠生辉。

这下,夫妻俩都睡不着了,秦氏把玉鱼捧在手里摸了又摸,珍爱如眼珠一样,郑介诚托着烟杆,抽了七八锅,喝着浓茶想心思。老半天,秦氏乐道:“当家的,这回你还真没走眼,咱、咱这是发了,佛天菩萨保佑!祖上修来的阴德!赶紧回老家,买房子置地去!”,看看丈夫不说话,又羞涩笑了:“是我太迷糊,有了这宝贝,还买什么房子、地?单这些珠子也够咱们和孩子吃它两辈子!按你们行里的说法,这一粒珍珠,咋也得值个十两八两的吧?”

“得看是什么珍珠,这种珍珠,虽比不得东珠南珠那么大,可成色绝好,送到珠宝市和廊房二条,十六七两银子有的是要的。不过,孩儿他妈,我心里老犯嘀咕呀。”

秦氏有些摸不着头脑问:“咋?这是天赐的宝贝,不是偷的抢的,你犯啥嘀咕呢?该着咱们辛苦这些年,老天爷看咱们不易,特特赐给咱的。难道还有什么忌讳?”

“忌讳倒不至于,我总觉得这事儿透着蹊跷,跟做梦似得。”郑介诚按捺心中惊喜,沉稳说:“骤然之财不可不查,得之易时失之易也。老祖宗说的话总归有些道理。再者说,这宝贝虽是地摊上淘来的,可如此神异离奇的宝物,连半点说法都没有,甭说我,咱琉璃厂这条街上都不一定有人见过,到底是个啥来历根由呢?”

“管那些呢!你啊,就是个书呆子脾气。人都说人无横财不富,马无夜草不肥,公买公卖你情他愿来的,怕啥?”

郑介诚摆手:“你不懂,不是怕什么,古人说‘匹夫无罪怀璧其罪’,这年头世道乱,咱们得的这宝贝是稀世奇珍,万一被那些心怀歹意的宵小凶徒惦记上,恐怕就得大祸临头呢!”

秦氏闻言吓得一哆嗦,换了惊恐:“有那么玄?”

“你忘了,我早先跟你说过行里那些一夜暴富,一夜暴亡的事儿?你以为我跟你说着玩呢?就是上年庚子,被老佛爷下旨砍头的内务府杨豫甫大人,还不是四九城顶尖儿的豪门贵府,做着户部尚书兼内务府总管大臣,家里奇珍异宝堆积如山,还是我们古玩行的豪客,挥金如土豪奢无度,这就招了忌!跟澜公爷在妓院里斗富比宝,惹怒亲贵,到了被端王、澜公爷污蔑‘通()()洋()()卖()()()国’之罪密奏一本,老佛爷大怒,传旨在菜市口立即杀头正法!冤不冤?冤!可我们行里都知道,他也不冤,就是家里那么些金银财宝古董珍玩给他招的祸呀。”

一听这话,秦氏似乎真怕了,紧紧依偎在丈夫怀里,握着温热的玉鱼,不寒而栗。夫妻俩一夜失眠。

郑介诚有些后悔跟妻子说这些,直到第二天早晨,秦氏还胆战心惊怔忪不已,他劝慰了半晌,嘱咐她一定要对玉鱼之事守口如瓶,吃过早饭,心里还是不踏实,亲自揣好了玉鱼和珍珠,想找个知心老友或前辈耆老,变着法探探此物的来历,再做处置。

先一个想到的,自然是琉璃厂德高望重眼力见识最深的耆老,梁老爷子。他老人家少年出师,精通诗书文史,善于鉴赏,从光绪初年就在行内叫出了名头,不仅自己掌管琉璃厂四家古玩铺,涉及古玩行十二门里的八门,还桃李满天下,带出了琉璃厂无数晚生后辈,寻古轩的宋大掌柜就是他的师侄。

梁老爷子这四十多年来的品德、眼力、见识学识和人缘,上自王公亲贵,下至行里行外各大名家、文人学者,没有不心服口服的。想当年是恭亲王六爷、醇亲王七爷、李大总管的座上客,跟李师傅、翁师傅等翰林帝师和如今的潘学士、香中堂等顶尖的风流名士都是拉手亲热说话的好友,这份尊荣体面在大清国,不说督抚大臣,就是皇亲国戚也并无一个,行里都说:梁老爷子算是给咱古玩行拔了份儿喽。

到了梁老爷子私宅,门上回说老爷子不在家,上年京城大乱,去江南香中堂那儿躲难还没回来。郑介诚只好又去找次一席的耆老王清太家里,也不在。剩下的这些老少掌柜,有的只有生意来往,不便明说,有些眼力见识还不如他,还有些去外乡避难没回京。转念一想,隔行如隔山,古玩行既然没有可以请教的耆老,不如去廊房二条珠宝市和玉器行,找那里的耆老前辈打探一番。

由打琉璃厂东街出来,再往北走不多远,就到了原先赫赫有名,如今残垣断壁的前门,抬眼望去,那九丈九的前门楼子虽然毁于一旦,城墙各处满目疮痍,前门外的做生意的地界,在历经了上年那场大难之后,却像突遭烈火后突然大盛的草木一样,更加繁盛起来。

上年的硝烟尸体战火纷飞,似乎早已远去,早已被义和()()拳烧成平地的大栅栏一带,也挤满了熙熙攘攘重新建房、盖楼和开业买卖铺户,内联升、瑞蚨祥、同仁堂、马聚源、张一元、三庆园、广德楼……一排排毁于战乱火海的老字号又重新拔地而起,面带喜悦的老少爷们无论认识不认识,挤来挤去,互道吉祥,谦和的微笑,诚挚的礼仪,透着潇洒大方。瞅着这场面,郑介诚心也踏实,气也壮了,顺道进了廊房二条。

这里位于前门大街路西,东至前门,西至煤市街,路虽不长,卖的也不是布匹鞋帽、丸散膏丹和美食小吃,却在整个京城的名气,跟琉璃厂鼎足而立,号称玉器珠宝第一街。如果算年代,琉璃厂还是廊房二条的耷拉孙辈儿呢!这话倒也不虚,此地在大明永乐爷迁都之时,便是北京城第一繁华地界。永乐初年,便有头条、二条的商户,大都是从龙随驾,自南京城跟到北京城的江南巨富大商贾,嘉靖年间,修筑南城竣工,前门外一带商户更是大为繁盛,京城之精华热闹,尽皆汇集于此,平日里游人如织,市面繁华,古人说:珠玉曾销百万钱,指的便是此地。

入清之后,这里萧条了几年,便再次兴旺,康雍乾三朝国家鼎盛,乾隆爷又是特爱玉器珠宝的,此地自然是山珍海宝荟萃,名气犹在琉璃厂之上。且制作贩卖玉器珠宝的各类作坊、商户大都迁到此地,成了崇文门外花市之外,京城制作售卖玉器珠宝第一地。凡雕玉、碾玉、琢玉的作坊及成品的珍珠、玛瑙、各色宝石、珊瑚、猫眼、翡翠,此处琳琅满目应有尽有。久而久之,这里也就成了玉器珠宝行的专属地,别看这条街长不足二里,光玉器珠宝店就有九十多家,玉器作坊三十多个,琢玉匠人好几百,每天来来往往贵人富豪便在“噌噌……沙沙……叮叮”的雕磨玉器声中,踏入一个个五光十色的铺户,选购相中的玉器珠宝。

虽说这里大都是前店后坊的模式,来往的客人也形形色色,跟古玩行不太一样,但两个行当,并非跟其他三百六十行一样,泾渭分明壁垒森严,反而像古玩行跟当铺行一样,互通有无渊源甚深。有人说这是由打大明朝时便立下的规矩,也有人说,当年这几个行当,有“大同行”与“小同行”之说:珠宝玉器行跟古玩行,便是“大同行”。

郑介诚学徒时便听宋大掌柜和老先生们指点过其中的规矩忌讳:琉璃厂古玩行各家铺子,可以售卖玉器珠宝,但一不准设专柜,二不能卖新货,三不准互呛行市,四不能互教徒弟,五不准互相带艺投师,六不准互相偷学技艺,七不准互相泄底……大概传下十几条规矩。反之,玉器珠宝行可以在店里售卖小件涉及“古玩”的珠宝玉器,但不准大量售卖古籍瓷器字画法帖尤其是金石碑帖,总体也得遵循这些规矩忌讳。

于是,古玩行和玉器珠宝行就像一家的堂兄弟,古玩行凡是在店里卖玉器珠宝,必得带个“古”或“老”才能出手,不设专柜,更不卖新货,鉴赏古董的眼力知识和做旧的手法技艺,自成一家;玉器珠宝行卖点古玉或老旧珠宝,也不准当成“古董”卖,更不能说“年头朝代”价,而是按品类质地工艺划分,虽然要的价钱并不比古董低,但说法迥然不同,那些做旧作伪仿制的手法技艺,也是另辟蹊径别出心裁。

然而一旦遇上能合作的生意,两行必然同力合作,互相推荐,互相牵线搭桥,互相串货甚至互相请教指点,从而达到互通有无,共同发财。按老辈子说法,这是“一半交情,一半同行”。至于这些说法规矩忌讳怎么来的,什么年代谁制定的,如今连两个行当的耆老前辈们,也说不出个所以然。但数百年来,大家伙都凛尊不违,既是约定俗成,也是相沿成风,两个行当的行会,从来没有闹过什么过节儿,都是互通有无,和气生财。

郑介诚深通此中微妙之处,这些年做二掌柜,自己也算功成名就,可人外有人山外有山,单说玉器珠宝行,现今就有两位德隆望尊的高人,一位是天宝斋的铁大爷,一位便是宝珍斋的马大爷。不料去天宝斋一看,铺子没开张,问了问间壁,说铁大爷回三河县老家避难,还没回来呢,又走了不远,终于在宝珍斋找到了马大爷。

七

马大爷刚过六十,人高马大,一双虎目炯炯有神,唇下一副花白飘荡漂亮的大胡子,身着青细布半截大褂,裹着玄色绑腿带,白袜布鞋,干净矍铄。他是玉器行的老人了,祖籍扬州,从他祖爷爷开始便携家带口入京做玉器生意,半工半商,祖传琢玉手艺已然四辈,且为人谦逊厚道,诚朴德高,又精通扬州、京师两种琢玉手艺,见多识广,在玉器行“京作”口,是独一无二的老前辈。

“老前辈!您安好!”郑介诚深深一躬,被马大爷搀住,大笑道:“小郑,不,郑掌柜!今儿什么风把你吹来了?赶紧,进屋看茶!”,马大爷很爽直,接过郑介诚递上的点心匣子,拉着他一起进了内室。

等热气腾腾的香茶一摆上,马大爷开了口:“你啊,来就天天来,不来大半年不见人影!上年若不是听了你的,我这铺子作坊,也麻烦着呢!”

郑介诚微笑道:“那都是小事,天灾人祸,保不齐的。您生意还顺当?”,“比不得以往喽!”马大爷捋捋胡须摇头:“那一场大火,烧了多少老字号!多少人、货葬身火海!想起来还心惊呢!这年月有钱人都跑了,剩下的都是咱穷老百姓和手艺人,棒子面都吃不起,谁还有闲钱买玉器?凑合活着呗。你那还好说,几个伙计有口嚼裹就得,我这儿大小徒弟们都年轻,亏了啥也不能让人孩子饿肚子不是?”爷俩多日不见,寒暄叙谈半晌,马大爷高兴,非得领着郑介诚去后院作坊瞅瞅。

后院看似不大,其实有左右两个跨院,左边是库房,右边是作坊,没进门,就听见里头悄无人声,全是“沙沙……沙沙……叮叮……”的琢玉雕玉之声。小院里东西厢房都开着门,十几个少年全是短打扮,锃亮的脑门,灵巧的手指,聚精会神,俯身在一座座水凳上忙碌。

他们不能更不敢轻易说话走动,因为手里的玉件太贵重,看似一块块大的、小的、圆的、方的、扁的、长的或青、或白、或绿、或黄的玉石坯料,在他们的手里小心翼翼跟水滴和金刚砂细细融合一处,没有火星儿烟气更没有刻意的尺度,全凭心领神会和修长灵巧的双手,以及一颗已入沉静的心。不多久,一件件精美绝伦的玉器就在这种静谧安详的气息里,脱颖而出。

“琢玉,讲究的就是眼、手、心、意合一,这是咱老祖宗传下来的规矩。我的训导,甭说我这个师父来了,就是尚书、中堂来了,都得一个萝卜一个坑盯住喽,丁点不能慌乱!这一乱,整个玉件就毁了。别的咱不敢说,这些年就是咱这点心气儿还在!”马大爷声音响亮,仿佛是说给在场的徒弟,又仿佛是说给自己。郑介诚不错眼看着正中悬挂的一副魏碑大字“琢玉”,笔墨酣畅力透纸背,连连点头。

他的本领大多是眼力和肚里的学识见识,但对工艺很感兴趣,看看小徒弟们,果真一个没动,如入定老僧全神贯注。

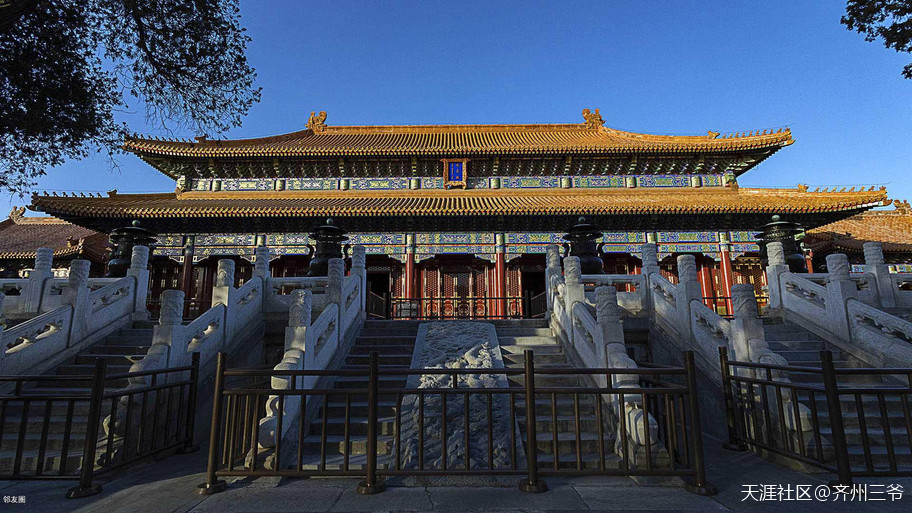

水凳,是宋元以后玉器行里标准的工具,说是“水凳”,其实并不是平日家常用的凳子,而是做活用的手工磨床。这种磨床是长条形,四条腿支撑,表面一张“凳子面”,一头是转轴,带着磨玉用的砂轮形状的“水坨子”,一头是长条的浅浅沟槽,堆着磨玉用的金刚砂,沟槽头上开一个小口,下面是三棱的支架,托着一只圆形水盆。

做活的时候,小徒弟们坐在高凳上,双脚踏着水凳下面的木踏板,随着双脚慢慢踩动踏板,水凳面上的横轴就动了起来,那“水坨子”便开始缓缓转动。小徒弟们一手托着玉件,凑到“水坨子”锋利的砂轮边缘琢磨,一手不停蘸少许金刚砂,涂抹在“水坨子”和玉件之间,为了降低琢磨玉器的温度,不偏锋不迸火,伤到玉石的质地色泽形态,必须要不断加水,加水的水质、次数、多少,必须要根据所琢玉件的质地品类而转换,种类繁多工艺复杂却必须一丝不苟,错一点,就“伤活儿”“毁活儿”。一件或大或小的玉件,从粗琢到中磨再到细磨,更要不断变更转换各类大大小小不同的“水坨子”。逐渐递进,从粗到细,从细入精,玉件形态各异,大小不一,花纹图案千变万化,靠的全是手艺人历代口传心授的真功夫。

大小徒弟们无声操作着,两只眼睛瞪得老大,一颗心连同全身的精、气、神、血,都提在心口,以至于连呼吸都极其缓慢均匀而轻微,“沙沙……沙沙……”的磨玉声阻挡了一切尘世的喧嚣浮华,喜怒哀乐惊思悲恐,令人进入了一个安静宁和的世界。老话说“水磨的功夫”,说的就是这种耐心毅力和专注精一。

琢玉水凳。

郑介诚看了半晌,思绪也静了下来,看马大爷笑吟吟招手,这才醒过味儿,爷俩回了前院的内室,他又打开柜子,指着一溜温润无暇的炉、瓶、鼎、壶、镯、链、碗、杯、盘,得意笑道:“看看,这是这大半年做的,有相中的没有?拿几件回家,我老想着谢谢你,没别的,这全是咱自己的手艺。”

郑介诚连连摆手:“我先谢谢您!马大爷,这可不成,您这一件,就顶我半年的份儿钱呢。虽说世道不好,我看等两宫回銮,咱这两行,还必得兴盛起来。”

“我不跟你虚客气,你还跟我闹这个?这俩是用废料改的,不值什么,带回去给孩子玩!”马大爷取出俩幽光内蕴的碧玉八宝手环装在锦盒里,死说活说塞给了他。这是老北京富家小孩少时常用的,据说能保佑孩子长命百岁,郑介诚推让了一番,只好收下。

“你今儿来,不光是看看我吧?是生意上有啥难事,还是银子不凑手?有事就言语。”马大爷点上一锅烟,盯着他问。

“是有件小事,不敢劳动您老,不过我琢磨着这件事除了您,旁人还真说不明白!这里有件小东西,我看不准,想了好久,只能来麻烦您了。”顺手从怀里掏出手帕打开,搁在桌上,露出玉鱼,轻轻推了过去。

“啥?”马大爷轻轻吐出个烟圈笑道:“你们行里那么多大拿都服气你的眼力,还有你看不准的东西?”一眼瞥见桌上的玉鱼,马大爷一怔随即乐了:“就这条小鱼?”

“是!请您老先给掌掌眼,我再给您说说。”郑介诚听出他话语中的一丝不屑,心里一紧,赶忙接过他手里的烟袋锅,帮他带上铜腿老花镜。马大爷随手取过玉鱼捻须嗤笑道:“你这是考我啊,还是跟我打哈哈?这不就是个……”话音未落,他猛然呆住,像不信自己双眼似得,把玉鱼拿到眼前上下左右仔细打量,浓眉紧皱两眼圆瞪,漂亮的胡子也一颤一颤。

忘了在首页放配图哈哈,现在放上。

“是!请您老先给掌掌眼,我再给您说说。”郑介诚听出他话语中的一丝不屑,心里一紧,赶忙接过他手里的烟袋锅,帮他带上铜腿老花镜。马大爷随手取过玉鱼捻须嗤笑道:“你这是考我啊,还是跟我打哈哈?这不就是个……”话音未落,他猛然呆住,像不信自己双眼似得,把玉鱼拿到眼前上下左右仔细打量,浓眉紧皱两眼圆瞪,漂亮的胡子也一颤一颤。

“嗯?”哼了一声,马大爷一挑眉,又伸出长臂,把玉鱼离远了端详,片刻又离近了,半晌没说话。郑介诚正要问,马大爷一摆手,把玉鱼搁在手心里握了良久,张开手心搁到鼻子近前,嗅了片刻,伸出舌尖轻轻一舔,也是大惊。

他倒吸了口凉气,眼神陡然放光,像是看着门外蓝天,又像是自言自语,嘀嘀咕咕不知说着什么,好半天才缓缓收回,小心翼翼把玉鱼搁在手帕上,望着郑介诚:“这小鱼真有点意思!郑掌柜,这物件几人掌过眼过过手?”

“除我之外,第一个就是您。”郑介诚递上烟袋陪笑道:“俗话说隔行如隔山,您是玉器行的高人。实话说,这东西我看不明白,特意来请教的。”,马大爷闻言缓缓点头,心中舒坦,可却并不卖老,淡淡说:“你们行里,梁老爷子、王老掌柜都有眼力,该请他们瞧瞧。”

郑介诚说了实话,马大爷轻叹道:“咱爷们认识多年,我的口风你自然放心。只是今儿,嘿!我也得说句丢人的话,这玉鱼,我还真看不准!”

“啊?您、您老还能看不准?”郑介诚惊诧。

“那是的呀,俗话说人外有人天外有天!我再能耐,也是个人,哪能什么都懂呢?这东西,粗看就是个扔货,可着实太怪了。”马大爷缓缓点燃烟袋深吸一口,自失一笑:“今儿算是现了,不过你别急,我还真得按我们行里的说法,给你念叨几句,或许有点用!这玉鱼……”

马大爷打小就在玉器堆里长大,耳濡目染,见过的玉器成千上万,新琢的玉器不必说,单讲家藏和见识过的古玉珍品,说出来就是一套大书,他指出,这玉鱼粗看,绝对是劣质的玩意儿:料子是西域玉石山料里最粗劣的一种,大致出自西昆仑密尔岱山一带,这种玉既不是山料里的碧玉、绿玉、青白玉、青玉,更不是极品羊脂玉,至多是当地玉矿里的劣石,说是玉,有点勉强,说不是玉,其中还有点玉的质地。这种料子甭说是精通琢玉的匠人玉工,就算当地老百姓也看不上眼。勉勉强强,算是拐着十八道弯的“碧玉”。

再说工艺,玉鱼的工艺,用玉器行琢玉雕刻技艺行话说,属于“糙活儿”,而且不是一般的“糙”,是太糙了些,哪怕最低级刚入门的小徒弟,学个三天两日,也做不出这么“糙”的活!粗粗看去,甚至像小孩子闹着玩信手涂鸦出来的玩意儿,甭说行里,属于扔大街上没人捡,玉器行的徒弟谁做出这么“糙”的活儿,准得叫师父赶出门庭。

如果说玉鱼料子低劣、工艺太糙实在属于“扔货”,可怪异的是,它器型和纹饰,却大有玄机。细端详琢磨,这鱼随形就势,质朴天然,古韵盎然,朴拙之中透着大气,鱼头龙变相苍劲幻化,鱼鳞鱼尾藏巧于拙,虚实相映,逸态横生。整体形态逸趣天真,一画一刻,全是心随意动,意由天生,寥寥几处琢、刻,便勾画出鱼儿的轻灵动感,舒卷遨游。所谓天然佳妙,宛如天成。

鱼身上的麟甲纹饰,既非宋元,也非明清,更非魏晋隋唐,要说像,还真有点像前汉年间的“汉八刀”,但是前汉年间所制玉器,已然大为精美,虽简约却工艺精湛,多为雄浑豪放之风,这种简约到极致且工料如此粗劣的玉鱼,在汉代就属于“扔货”,不会有人故意流传至今……

汉八刀:玉器行及考古行里对于秦汉玉器的一种形容。其实并不是只有八刀。而是指秦汉玉器豪放大气,简约古朴,粗犷有力的琢玉刻玉的风格。最典型就是秦汉,尤其是汉朝的玉蝉,多为帝王贵胄殡天后口中所含的“含殓”之物。

当时还没有金刚砂,玉质又比较硬,所以当年的玉工多用刀、琢两种工艺制作此类玉器,并无商周时期繁荣的线条和复杂的图案,显得格外豪放简约,古朴典雅。

马大爷挺实在,手指口说,评点了一番,半晌把玉鱼搁在桌上,取过烟袋锅点燃,思索道:“这就是我们玉器行的看法,郑掌柜,说句卖老的话,你这玉鱼,忒怪!我这双眼,过眼的玉器没有一万也有八千,什么三代秦汉魏晋隋唐的物件,咱也见识过,历代玉器,各有各的风采 ,各有各的纹饰、布局、形态、讲究,就说‘粗大明’‘细大清’,这两句说起来就得半拉月,你这物件,粗看是扔货,细琢磨却颇有讲究,非秦非汉非魏晋隋唐, 更非宋元明清,恕我眼拙,真看不准!”

“这……”郑介诚本想来讨教一番,没想到玉器行耆老、顶尖的玉器高手马大爷也被这小鱼给难住了!咋办?他赶忙又帮马大爷装了一锅烟,小声笑问:“马大爷,今儿我已然听君一席话胜读十年书喽。不是您,我还糊涂着呢!您想,连您都不晓得此物来历,我这点本事,更瞧不出来喽。实话说,原本我瞧不出技艺手法,还以为是秦朝或者三代的物件呢。”

马大爷笑着摆手:“不是这话,郑掌柜,甭虚奉承我。我自己有几斤几两,我还不清楚?这玉鱼,不是秦朝前后的,为啥?看模样,这物件是‘熟坑’,不是刚出土的‘生坑’,你想啊,秦代立国在咸阳,中原六国用玉,无非是南阳玉和岫玉,当年西域流入中原的和田玉,少之又少,即便入中原,享用的也是六国王室亲贵,怎么会单单玩这么一条劣质的鱼?而秦国本身,使用的多是咸阳附近的蓝田玉,既运输便宜又是本国至宝,那是硬玉,像西昆仑那种玉,也得是汉朝之后才开始大量使用,咱本门的见识典故,这个错不了。”

他想了想指着郑介诚笑说:“说三代这话,是你们古玩本门传承的说法,这些年我也略知一二,‘夏尚忠,商尚质,周尚文,其制器亦然也……’。”,郑介诚闻言立马接下去:“商代之器,质素无文。周代之器,雕琢细密,遍体纹饰,独夏器不然……”背完这段《格古要论》上的话,郑介诚有些疑惑:“马大爷,这话在我们本门是鉴赏青铜器所用的说法,用来鉴赏玉器或许有些粗率吧?”

“不、不!”马大爷正色说:“这夏商周三代器物‘尚忠、尚质、尚文’的说法,不是自今儿才来的,也不仅仅是咱们玉器、古玩行,这是孔圣人和太史公的原话,记载于《礼记》《史记》《汉书》,你横竖都读过,说明当时人必然见识过三代器物,才统而言之,当日所说的‘器’,并非单指铜器,也包含金银器、玉器、漆器,譬如说道商朝的玉,凡入过我眼的,没有一件不是质素无文,琢磨细腻精美,但纹饰非常简略。周朝的玉,无论璧、圭、璋、琮、璜、琥,都有特讲究的规格制度和纹饰。要说,只有夏朝的玉,虽然我见得少,可也都有规制,只因当年华夏文明初始,玉器是参通阴阳造化的灵宝,所以祖先们用其制作供器、法器,祭祀天地阴阳神祗,规制至高,并没有佩饰物、玩器和日用器,怎么会用玉来琢成一条小鱼?再者说,三代器物既然有规制讲究,再往上追溯,就是三代之前的炎黄始祖了,可那时候的玉,据你所知,有这种器型和料子么?”

郑介诚摇头笑道:“马大爷这是考我,据古籍记载,早在炎黄始祖之前,我华夏便有玉器,大圣轩辕黄帝还亲自厘定过玉器法物的制度,命人制作‘大刀赤璧’宝符法物,只是当日制度未备,用具不全,所作玉器均不精良,工艺很粗,样式也粗劣,只有尺寸很大,花纹简约,且当年没有‘水坨’,全靠手工琢磨,因而有些看起来质地粗劣,做工太糙的,很可能是那个年代的物件,不过这玉鱼还是不像三代之前的,如此说来,竟真是个古里古怪喽!”

八

爷俩聊了半天,换了两壶茶,也没搞清楚这玉鱼的朝代出处,郑介诚索性不谈了,取出几粒珍珠小心递过来:“马大爷,先不谈这鱼,您瞅瞅这个。”

马大爷兴味盎然说:“你今儿到底是来干啥的,怎么还有珠子?”,“不瞒您说,您给瞅瞅,成色和质地如何?”

马大爷接过来又摸又看又掂量,末了又舔了一下,望着手里圆润晶莹,宝光闪烁的珠子,不仅疑窦丛生还有些莫名其妙:“郑掌柜,你这是发了财啦,还是上哪儿淘换的?这珠子……”

“您怎么看?”郑介诚忙问。

“怪了!这珠子不是海珠,也不是河珠,不是南珠,更不是东珠!”马大爷眯眼仔细想了想,突然一笑:“说实话,我还真叫你难住了。虽说我不做珠宝这行,在这条街上也待了几十年,看也看会了。按现今的行市,珍珠多产于两广,海珠以广西合浦、海南所产最为出色,尤其是南海珍珠,是海珠中的极品,光圆润大,老佛爷过六十大寿,两广总督就进贡了一千颗,个个跟桂圆似得,价值何止万金,我还见识过一枚呢。河珠没这么圆润,形状也差,东珠是御用珍宝,咱没见识过。你这些珠子,到底什么来历?莫非是从外洋淘换来的?”

“哪儿啊马大爷。喏,这珠子就是它肚子里的!”郑介诚冲桌上的玉鱼一努嘴,把马大爷看了个呆,片刻大惊问:“啥?你说啥?!”

郑介诚起身看看四外无人,忙关了内室的门户,压低声音,小心翼翼把事情起始缘由说了个明白,起初马大爷还坐着听,越听眼神越惊恐不安,眼珠儿也越瞪越大,末了如锋芒在背站了起来,背着手缓缓移步,最后长舒口气,盯着郑介诚,仿佛第一天认识他。

郑介诚被看得尴尬,忙陪笑道:“您老别这么瞅着我呀,我说的是真话!真真的。”,马大爷素日知道他的人品本性,不是个爱夸口胡沁的,再看看桌上的珍珠和玉鱼,用不可思议的口气问:“郑掌柜,咱爷俩可是小二十年的交情!你、你不是听书听迷了,看故事看疯了,上我这儿来打嚓的?”

“我哪儿敢!您想,您是什么辈分?我是什么人?敢来拿您老打哈哈?我若是异想天开,白日做梦的混混,还能做到如今的二掌柜?”

马大爷还是一直摇头,咂嘴不信,嘀咕道:“郑掌柜,我叫你声小郑,你说的这事儿除了说书唱曲儿的传奇故事里有,我还真不信。可你也不是胡思乱想的人呐。我想想……”他一手捏起珍珠,一手拿起玉鱼,比对比对,又对着光线死盯了鱼肚好半天,搁下之后,沉思道:“咄咄怪事!原先,我只听我爹说过祖上传下来的一些古玉的传说,什么驱邪避凶、化险为夷、护身保命、招财聚福的,多如牛毛,咱玉器行里,哪个老师傅老掌柜不装了一肚子传说典故?可这些年真没听过,还有玉鱼吐珠!这也太邪乎了,事出反常即为妖啊。小郑,你真没疯魔?”

郑介诚噗一笑:“马大爷!我若疯魔了,在这老半天您老的慧眼还瞧不出?我真是来请教的。”

“今儿你可算拜错了庙门哈哈哈,”马大爷摆手也笑了:“这物件、这怪事,甭说我,估摸老铁在这儿,更得骂你个胡言乱语!等过段日子太平了,梁老爷子他们回来,你亲自上门去请教请教,才更稳妥。不过这小鱼我瞅着真不简单,得,郑掌柜,你若不介意,我想描个小样,留下再琢磨琢磨。”

“成啊!东西都留您这儿,您随便看。这几颗珠子就当孝敬您了!”,“别、别!咱一码归一码,描个样儿就成,赶明儿真闹明白了这物件的来历渊源,备不住有用处呢。珠子我不要,我是爱玉不爱珠宝。”马大爷也不矫情,立马取来炭笔纸张,照着玉鱼仔仔细细画了几张详图。

看看天色已然晌午,郑介诚请他去月盛斋吃了顿烧羊肉,就此分别。一面往回走,郑介诚并不气馁,想起行里高手耆老还不少,大不了慢慢打听呗。刚走到铺子门口,就听里头有人生硬的话语:“你们中国人不诚实!郑老板明明在,我一定要见到他!不然后果你们自负!”

这话音有点耳熟,偌大口气又不像熟人,他挑帘进了门,不亢不卑问:“是哪位爷来了?你们也不好好伺候!叫客人们发火!”,一抬头,嗯?面前站着的,正是前几天在隆福寺地摊见过的史密斯和他儿子艾伯特,还有个低头耷拉脑袋的年轻翻译站在那儿。

史密斯还是那副打扮,灰蓝的眼珠儿透着冷森森的桀骜光芒,艾伯特挺胸叠肚抱着双臂像跟谁要打架似得,气势汹汹冲着伙计吼叫。郑介诚这一声喊,所有人的目光顿时都看了过来。

大小伙计忙不迭跑来刚要诉说,郑介诚微微一摆手,假意冲他们斥责:“我平日怎么交代你们的?来者皆是客!来了人不知道让座奉茶?大呼小叫的,成什么规矩!”,伙计们臊眉耷眼不敢抬头。史密斯和艾伯特没听懂,那翻译却听明白了:郑掌柜这是拿话臊他们呢,忙附耳跟史密斯嘀咕几句。

史密斯冷笑一下,转身点头:“中国人虚伪的礼貌和小诡计,真令人目不暇接!郑掌柜,我们是老朋友了呵呵,别来无恙?”

“吆,是史密斯先生。”郑介诚略微拱手笑道:“托福托福,您今儿闲在?不好意思,我这‘虚伪的礼貌’和小诡计,在您这英吉利绅士老爷面前还真拿不出手,来人,看座,上茶!”

几人都是绝顶聪明人,史密斯隐约听出他话里有话,并不在意,拉着儿子坐了,装模作样品了几口小叶香茶,刚要开口,郑介诚沉静问:“两位来鄙店,有什么需要?我可先说下,我们店里的物件,去年损失了不少,留的这些又贵又不好,您若是想买古董,我给您推荐几家。”

翻译陪笑:“郑掌柜,何必拒人于千里之外啊,史密斯先生,是来跟您交朋友的!”

“哦?朋友?”郑介诚突然摇头大笑道:“哈哈哈哈哈……真是闻所未闻,海外奇谈!黄鼠狼上鸡窝里,跟鸡交朋友?或者说,您这英吉利绅士学者和外交官,还惦记我们这小老百姓?恐怕这话您自个儿也不信吧?”

“不不不!”史密斯制止了一脸怒气就要发作的儿子,很又得意扬脸笑了笑:“翻译的话有误,我确实是来交朋友的,您的名气我早已听说了,是青年俊才,按我国的说法,是位不可多得的艺术品鉴赏家。按中国老话,我们也算不打不成交哦。今天我来,第一,想跟郑掌柜做生意;第二,交朋友;第三,或许我们可以成为合作伙伴!”

“合作伙伴?”郑介诚目不转睛盯着史密斯:“这话不敢当啊,我就是个生意人,在商言商,做买卖是我的本行,交朋友那也得看看是什么人,值不值得交。至于合作,您是英国府的大人,我是小老百姓,我实在不明白,我们怎么合作?”

史密斯狡黠眨眨眼:“看来,郑先生还是为上次的事不满,请不要放在心上嘛。我确实很有诚意的。请看!”他一挥手,艾伯特从随身的皮包里,掏出几个小盒搁在桌上。

“这是一些小玩意儿,我最新的收藏,请郑先生帮忙鉴赏鉴赏,后面的谈话才更容易进行呵呵。”他随手掀开几个楠木小盒盖子,郑介诚只瞥了一眼登时怔住了。

盒子里全是古玉,从盒子他就看出,这些东西绝不是平常人家所有:楠木本色小盒十分精致,镀金铜包角,精巧的黄铜锁钥,盒子里是随形就势扣出来的凹槽,里头垫着明黄织金锦,一枚枚或方或圆,大大小小的古玉,一入眼全是珍品!

“这是战国时期的玉璜,瞧,上面的凤鸟纹多精致,细腻而典雅,伴随这透雕云龙,卷曲的羽毛和变体的螭龙,在云中翱翔,美轮美奂!这么大的玉璜,想必郑先生也少见吧?呵呵。”

“再看这枚玉璋,贵国的《说文解字》记载:半圭为璋。也就是说,它的形状是玉圭的一半,这是罕见的黄玉琢成,黄褐色的土沁入骨,但边缘和底部非常广润,说明它在入土千年后,被发掘出来,又佩戴在人身上数百年,上面还有一行填金小诗,哦,就是那位贵国伟大的乾隆皇帝的诗句。”

“这是一枚玉佩,方形,温润如脂,图案是松鹤延年,背面雕刻的也是一首乾隆皇帝的小诗。很明显,它是极品羊脂白玉琢成,抚摸上去如少女肌肤一样润泽而滑腻,而且它的光泽很符合中国人的品性:内涵幽深,不在外表的光芒。这正跟我们西方人相反。从它上面的明黄挂绳和下面垂着的珊瑚珍珠穗子来看,这应该是当年乾隆皇帝非常喜欢的随身佩戴玉佩之一。”

……

史密斯满脸矜持的微笑,竟然当着郑介诚的面,手指嘴说,滔滔不绝,把桌上盒子里的玉器精彩点评了一番,听得众人惊诧不已,连寻古轩几个大伙计也愣在当场!

郑介诚一颗心提了起来,表面装得若无其事,听他说完,才淡淡问:“史密斯先生,这我就不明白了,这些都是我国皇室珍藏的宝物,你这位英国府的大人,怎么得来的?”

史密斯摸了摸短须,扬脸笑笑:“不要像看贼一样盯着我,郑先生,这是正路来的。放心,它们不是来自于紫禁城,而是紫禁城后面的那座小山里的一座宫殿。”

“景山……寿皇殿?!”郑介诚先是惊恐,随即火冒三丈:“史密斯先生!尽管你算得上一位中国通,甚至艺术品鉴赏家,但你抢了我们的宝贝,还跑到我们这儿来显摆?这就是你们英吉利的绅士所作所为?”

玉璜:历史非常悠久的古玉礼器之一,为祭祀祝祷大地的专用礼器。