第三个影响来自于复杂度提升后,社会反馈的压力。

现代社会,无论科学还是技术,都和所处社会有着复杂的纠缠关系,影响社会,也受社会影响。

人类历史上有一段时间,理论科学很大程度上是脑力激荡的产物,前面讲过的,在科学研究的早期阶段,大部分科学家都是把科学作为一种兴趣来研究的,当时的科技研究,所需要的条件也比较简单,往往靠个人的财力和物力就可以解决。即使规模比较大的研究,比如孟德尔的遗传学实验,在自己的地盘就可以完成。

但从19世纪晚期开始,情况发生了变化。随着科技复杂度和规模的提升,科技研究中,个人天赋的比重开始下降,像爱因斯坦那样一个人就可以开创一个全新领域的例子越来越少。与之相反的是,职业化,集体化和工程化开始普及。从爱迪生建立实验室,到后来的贝尔实验室,各种各样的实验室如雨后春笋般建立。这一转变到了二战中达到了巅峰,原子弹,导弹和计算机就是大规模政府投入后才发明的。

二战后的科技研究,必须依靠集体(公司或国家)的力量。

一款新产品的开发,往往包含需求分析,方案设计,制作实现和测试评估等阶段,大部分产品的研发费用,都超过了个人财力所能承受的范围,必须依靠企业的力量来组织实施。

像大型粒子加速器这样的科学研究设备,已经不是一个人或一群人能承担得起了,只有国家出面,才可能建立相关的基础设施。

当科技工作者要依靠外部经费才能开展研究工作的时候,科技工作者会突然发现:进步的最大阻碍不是大自然,而是所处的社会。

从知识进步的角度讲,人类社会有义务提供无尽的资源来支持科技研发工作,毕竟要引进新的负熵流,离不开科技的跃进。但现实却是另外一回事,

首先,社会是由形形色色的团体构成,大部分团体有自己的利益诉求,不可能,也不愿意长期为科技的巨额经费买单。比如,如果要投票削减福利来为科技研发筹集资金,即使宣传者把未来描绘得比天堂还好,大部分人还是会投票否决该决议,同样,企业的首要目的是赚钱和维持经营,研发的目的是为了赚钱。因此, 拨款人思维的角度和科技工作者不同。拨款负责人必须考虑投入产出比。拨款负责人必须考虑来自公众或董事会的压力。

其次,人类社会由将近200个国家和地区组成,离“全球大同”还差得远,国与国之间充满了竞争,这种竞争有时是科技的推动力(比如冷战期间的航天竞赛),但目前看来,也是科技创新的一大阻碍。

而现代科技的高复杂度带来了一个很要命的缺陷:花费巨大。爱迪生当年进行白炽灯改进的时候,进行了500多种材料的验证或试错,但没关系,花费不大,个人可以承担。现代粒子加速器能进行500多次的实验吗?不经过一系列冗长的手续和准备,进行一次实验都不可能。 这种巨额花费意味着科技研发最终取决于各个利益团体的博弈。

下面给出几段和技术有关的事实:

(1)超导超级对撞机(Superconducting Super Collider,简称SSC),1993年10月19日,停建SSC的一个修正提案以280对141由众议院通过,1993年10月21日众议院和参议院达成一致意见,1993年10月26日众议院以332对81通过了最后的修正提案。该提案经过参议院程序性的步骤后,由克林顿总统签署实施。至此,尽管已经投资了20多亿美元,SSC真正寿终正寝了。

计划要花掉80亿美元,但美国人承受不了,提前终止。

(2)2011年2月24日美国“发现”号航天飞机从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,前往国际空间站,服役近27年的“发现”号将最后一次执行飞行任务。2011年7月21日美国“亚特兰蒂斯”号航天飞机于美国东部时间21日晨5时57分(北京时间21日17时57分) 在佛罗里达州肯尼迪航天中心安全着陆,结束其“谢幕之旅”,这寓意着美国30年航天飞机时代宣告终结。

1970年,在美国登月后,中国才把第一颗人造卫星送上天,2003年,中国人第一次进入太空,比美国人晚了40多年,但随着航天飞机这条技术道路的落幕,美国花了几千亿美元,进展不大,中国没在航天飞机上花一分钱。2011年后,中国和美国实际上站到了同一起跑线上,大家以后都得靠宇宙飞船。

(3)美国为了造出原子弹,倾全国之力,花了20亿美元(1942年的20亿,当时一盎司黄金才38美元)。但后来的国家造原子弹越来越容易,比如巴基斯坦和朝鲜这样的工业小国都能造。

(4)美国人在福利上的投入是可控核聚变投入的百倍。

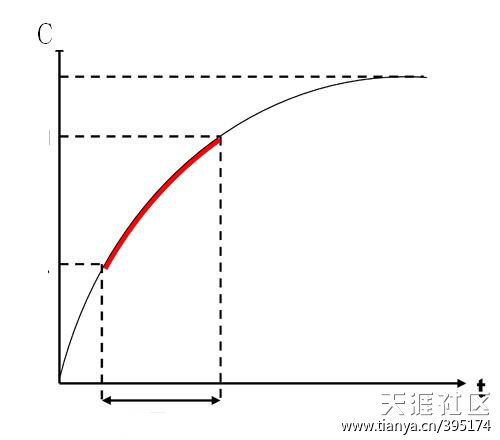

科技研发并不一定能保证成功,很多时候,前沿都是在试错,探寻可行的技术道路。在早期阶段,由于开销不大,多试几次没关系,比如爱迪生的灯丝实验。

但随着技术复杂度的提高,开销急剧增大,试错变得越来越昂贵起来。尤其是在探寻下一条可行的技术道路的时候,一步失误,几十年都难挽回。上面提到美国航天飞机道路,NASA本来指望航天飞机大幅降低太空成本,结果航天飞机的成本不低,故障率反而更高,美国人在这上面30年的投入基本打了水漂。

如果单是自己试错失败了不要紧,对自己也是一种经验的积累,但问题是自身的失败反而给竞争对手指明此路不通,不必投钱。现今中国对于航天飞机没有丝毫兴趣,全心全意走宇宙飞船路径,NASA原本对中国的40年优势被抵消了30年,而中国的花费相对小得多。

即使试错成功,找到了一条技术路径,但先行者的悲哀就是,巨额投入带来的成功很容易被竞争对手模仿,而且往往是只需要耗费相对少得多的经费就能模仿,比如原子弹。

美国人作为科技进步的领头羊,后来也慢慢琢磨明白了,自己花钱进行科技投入,让竞争对手沾光,这种事还是越少越好,所以我们看到了美国终止超导超级对撞机的修建。原因很简单,如果SSS实验不能提供基本粒子的有用信息,建了也白建,如果能提供有用信息(注意,只是信息,还远没有达到利益阶段),那世界其他国家岂不是白白分享?即使封锁信息,但封锁信息本身就是一种暗示,其它国家可以不慌不忙的建造自己的SSS,对其它国家而言,一点风险都没有。

对于美国纳税人而言,除非巨额投入能够带来可观的现实利益回报,或者面临冷战那样的生死竞赛,不计成本的进行科技研发的确是一种愚蠢的行为。

因此我们看到现在西方发达国家的科研工作,大部分都是在公司层面上进行的。真正能够开辟一条新技术道路的研发,往往需要国家出面组织或担保,但现实是美国人处于犹豫不决状态,其它国家也不是活雷锋,于是,三个和尚没水吃的情形出现了。

现代社会,无论科学还是技术,都和所处社会有着复杂的纠缠关系,影响社会,也受社会影响。

人类历史上有一段时间,理论科学很大程度上是脑力激荡的产物,前面讲过的,在科学研究的早期阶段,大部分科学家都是把科学作为一种兴趣来研究的,当时的科技研究,所需要的条件也比较简单,往往靠个人的财力和物力就可以解决。即使规模比较大的研究,比如孟德尔的遗传学实验,在自己的地盘就可以完成。

但从19世纪晚期开始,情况发生了变化。随着科技复杂度和规模的提升,科技研究中,个人天赋的比重开始下降,像爱因斯坦那样一个人就可以开创一个全新领域的例子越来越少。与之相反的是,职业化,集体化和工程化开始普及。从爱迪生建立实验室,到后来的贝尔实验室,各种各样的实验室如雨后春笋般建立。这一转变到了二战中达到了巅峰,原子弹,导弹和计算机就是大规模政府投入后才发明的。

二战后的科技研究,必须依靠集体(公司或国家)的力量。

一款新产品的开发,往往包含需求分析,方案设计,制作实现和测试评估等阶段,大部分产品的研发费用,都超过了个人财力所能承受的范围,必须依靠企业的力量来组织实施。

像大型粒子加速器这样的科学研究设备,已经不是一个人或一群人能承担得起了,只有国家出面,才可能建立相关的基础设施。

当科技工作者要依靠外部经费才能开展研究工作的时候,科技工作者会突然发现:进步的最大阻碍不是大自然,而是所处的社会。

从知识进步的角度讲,人类社会有义务提供无尽的资源来支持科技研发工作,毕竟要引进新的负熵流,离不开科技的跃进。但现实却是另外一回事,

首先,社会是由形形色色的团体构成,大部分团体有自己的利益诉求,不可能,也不愿意长期为科技的巨额经费买单。比如,如果要投票削减福利来为科技研发筹集资金,即使宣传者把未来描绘得比天堂还好,大部分人还是会投票否决该决议,同样,企业的首要目的是赚钱和维持经营,研发的目的是为了赚钱。因此, 拨款人思维的角度和科技工作者不同。拨款负责人必须考虑投入产出比。拨款负责人必须考虑来自公众或董事会的压力。

其次,人类社会由将近200个国家和地区组成,离“全球大同”还差得远,国与国之间充满了竞争,这种竞争有时是科技的推动力(比如冷战期间的航天竞赛),但目前看来,也是科技创新的一大阻碍。

而现代科技的高复杂度带来了一个很要命的缺陷:花费巨大。爱迪生当年进行白炽灯改进的时候,进行了500多种材料的验证或试错,但没关系,花费不大,个人可以承担。现代粒子加速器能进行500多次的实验吗?不经过一系列冗长的手续和准备,进行一次实验都不可能。 这种巨额花费意味着科技研发最终取决于各个利益团体的博弈。

下面给出几段和技术有关的事实:

(1)超导超级对撞机(Superconducting Super Collider,简称SSC),1993年10月19日,停建SSC的一个修正提案以280对141由众议院通过,1993年10月21日众议院和参议院达成一致意见,1993年10月26日众议院以332对81通过了最后的修正提案。该提案经过参议院程序性的步骤后,由克林顿总统签署实施。至此,尽管已经投资了20多亿美元,SSC真正寿终正寝了。

计划要花掉80亿美元,但美国人承受不了,提前终止。

(2)2011年2月24日美国“发现”号航天飞机从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,前往国际空间站,服役近27年的“发现”号将最后一次执行飞行任务。2011年7月21日美国“亚特兰蒂斯”号航天飞机于美国东部时间21日晨5时57分(北京时间21日17时57分) 在佛罗里达州肯尼迪航天中心安全着陆,结束其“谢幕之旅”,这寓意着美国30年航天飞机时代宣告终结。

1970年,在美国登月后,中国才把第一颗人造卫星送上天,2003年,中国人第一次进入太空,比美国人晚了40多年,但随着航天飞机这条技术道路的落幕,美国花了几千亿美元,进展不大,中国没在航天飞机上花一分钱。2011年后,中国和美国实际上站到了同一起跑线上,大家以后都得靠宇宙飞船。

(3)美国为了造出原子弹,倾全国之力,花了20亿美元(1942年的20亿,当时一盎司黄金才38美元)。但后来的国家造原子弹越来越容易,比如巴基斯坦和朝鲜这样的工业小国都能造。

(4)美国人在福利上的投入是可控核聚变投入的百倍。

科技研发并不一定能保证成功,很多时候,前沿都是在试错,探寻可行的技术道路。在早期阶段,由于开销不大,多试几次没关系,比如爱迪生的灯丝实验。

但随着技术复杂度的提高,开销急剧增大,试错变得越来越昂贵起来。尤其是在探寻下一条可行的技术道路的时候,一步失误,几十年都难挽回。上面提到美国航天飞机道路,NASA本来指望航天飞机大幅降低太空成本,结果航天飞机的成本不低,故障率反而更高,美国人在这上面30年的投入基本打了水漂。

如果单是自己试错失败了不要紧,对自己也是一种经验的积累,但问题是自身的失败反而给竞争对手指明此路不通,不必投钱。现今中国对于航天飞机没有丝毫兴趣,全心全意走宇宙飞船路径,NASA原本对中国的40年优势被抵消了30年,而中国的花费相对小得多。

即使试错成功,找到了一条技术路径,但先行者的悲哀就是,巨额投入带来的成功很容易被竞争对手模仿,而且往往是只需要耗费相对少得多的经费就能模仿,比如原子弹。

美国人作为科技进步的领头羊,后来也慢慢琢磨明白了,自己花钱进行科技投入,让竞争对手沾光,这种事还是越少越好,所以我们看到了美国终止超导超级对撞机的修建。原因很简单,如果SSS实验不能提供基本粒子的有用信息,建了也白建,如果能提供有用信息(注意,只是信息,还远没有达到利益阶段),那世界其他国家岂不是白白分享?即使封锁信息,但封锁信息本身就是一种暗示,其它国家可以不慌不忙的建造自己的SSS,对其它国家而言,一点风险都没有。

对于美国纳税人而言,除非巨额投入能够带来可观的现实利益回报,或者面临冷战那样的生死竞赛,不计成本的进行科技研发的确是一种愚蠢的行为。

因此我们看到现在西方发达国家的科研工作,大部分都是在公司层面上进行的。真正能够开辟一条新技术道路的研发,往往需要国家出面组织或担保,但现实是美国人处于犹豫不决状态,其它国家也不是活雷锋,于是,三个和尚没水吃的情形出现了。