昨天在小红书上看到有人讨论《洛丽塔》和《这个杀手不太冷》之间的区别到底是什么,为什么同样是忘年之交的组合,前者被批判成恋童癖的自我开脱但后者却影史留名。

作为一个把97版《洛丽塔》(又叫《一树梨花压海棠》)和《这个杀手不太冷》都刷过五遍以上的观众,对于为什么这两部电影用同样的形式表现出截然不同的内核也有一些自己很肤浅的理解。(文中所有图片来自于豆瓣电影词条中的图片,如有不妥请联系本人删除。)

很多人在第一遍看《洛丽塔》的时候,会被导演隐晦的表现手法和杰瑞米艾恩斯充满悲情和破碎感的个人气质所迷惑,深深沉醉于Humbert和Lolita的“绝美虐恋”。(我甚至前三次反复观看这部电影也是因为这个原因)但当我四刷五刷的时候,却在二人的环美之旅中一次又一次的矛盾中发现了一些蹊跷。

(涉及严重剧透,如有介意请谨慎阅读)

大学教授Humbert因为工作变动,租住了寡妇夏洛特的房屋,当他看到夏洛特年仅14岁的女儿Lolita的时候,唤起了他关于年幼时期痛失初恋的记忆,也勾起了他对于少年时期恋爱的情怀。于是,他假意接受了夏洛特的示爱成为了Lolita的继父,并在夏洛特车祸去世后,成功和Lolita展开了一段在环美旅行的绝美背景下的不伦恋。

导演从Humbert的第一视角切入,将洛丽塔塑造成了一个通晓成年男性感情软肋的“妖女”,她会在男主角第一次看见她的时候穿着湿透的白色裙子趴在草地上看书,清纯又香艳。她会故意开着房门让男主角看到她的房间和慵懒天真的神态,她甚至会在亲热的中途忽然停止让男主角增加她的零花钱。她若即若离,时而热情似火时而冷若冰霜,她懂得一切欲擒故纵的技巧,让男主角为了她筋疲力竭心碎绝望,为了她放弃工作开枪杀人最后试图自杀。她是谋杀一个对她拥有绝对纯洁的感情的男人的“妖精”。

但是当我试图从第一人称的叙事中脱离出来,用Lolita的角度打开这段故事却和Humbert的理解完全不一样。Lolita得知母亲去世之后,她的第一反应是绝望大哭,当Humbert辞职带她环美旅行并发生关系后,她在车上大哭要回家找妈妈。当警察拦下车例行询问的时候,她并没有配合Humbert假装一切正常的表演,而是尽力在展示两人的不正当关系。

她试图在一所学校短暂就学中通过参加话剧社的方式离开Humbert,当她在酒店第一次遇到恋童癖作家的时候她暗中沟通准备为离开继父后找到一个落脚点。

她在加油站收拾好东西,提着箱子离开但是最后发现无处可去绝望地回到车上。她偷偷攒钱,甚至在二人发生关系的时候中途停下要求对方涨生活费。她离开继父之后,嫁给了一个普通又贫穷的年轻人。而在Humbert和Lo的关系开始之前,她在学校的夏令营里的“小男朋友”是一个年纪相当的男孩子。导演用非常巧妙的手法把Lolita的一次次逃离包装成了“情感纠纷导致的离家出走”,也通过对她第一次情窦初开的对象和最后组成家庭的对象的描述暗暗的提醒观众,这个少女她自始至终喜欢的是年纪相当的小伙子而不是一个年近半百的“老男人”。

而Humbert自己的心虚也未必在“感情”的包装下隐藏的多么好。他在Lolita的母亲被撞身亡后,慌忙用“监护人”的身份将Lolita带离旧居,甚至来不及整理Lolita母亲的遗物,对交通事故的肇事司机也轻易和解,无非是害怕警方的调查和Lolita整理母亲遗物时发现自己那本激怒了Lo的母亲的充满对Lolita不伦的感情和不堪幻想的日记。当Lolita借读的学校教师询问关于他Lo为何表现出与年龄不符的对第二性征的冷淡和对男女交往的厌恶态度之后,他第二天就带着她办理了退学手续火速离开这个地方。当酒店前台表示也许这个年纪的女孩子需要和父亲各开一间房的时候他一改教授的儒雅,粗暴地要求只开一间房间,对14岁的女孩子他完全剥夺了“性同意”的权利。

这部“凄美爱情”电影,完完全全以一个男性的视角展开,用情感包装了“娈童”的本质,将狼狈的逃亡伪装成“孤独的旅行”。导演试图通过用一张瑰丽的“糖纸”包裹一块致命的“砒霜”的方式来表现弱者的无助,但可惜很多观众选择了和强者共情,并同情他感情中的“绝望”,完全忽视了Lolita这个孤儿在无依无靠的情况下只能选择伤害自己的继父来依靠的绝望境地。

而另一部同样是老少配的电影《这个杀手不太冷》却凭借Leon和Mathilda之间的复仇故事,成功跻身经典行列。在这部电影里,没有忘年恋,只有最纯粹的善良和依恋。然而很多人却常常把依恋理解成爱情(手动阴阳怪气微笑)。

Leon住在混乱的街区,隔壁是一个混乱的毒贩家庭,小女儿经常坐在楼梯口逃避家庭生活。毒贩子黑吃黑被灭门,小姑娘怀着最后一丝希望敲开Leon的门,成功从开往地府的列车上逃跑。Leon接受了这个经常被打的流血的小姑娘,一起生活。两个人有不少的温情时刻,甚至Mathilda认为这是她和Leon的爱情,试图通过一次鲁莽的表白来建立一种基于自我认知的情侣关系,但是被Leon拒绝了。Mathilda发奋报仇,但是失败被抓,Leon用超强的职业水平把她救了,但是自己却和反派同归于尽。

可能正是因为Mathilda的表白,所以让很多人错误地认为他们俩其实有暗生情愫的成分在里面。但是结合一些细节,就可以看出来,这两个人之间的感情是包含着人性中最基本的善意和恻隐所构建起来的复杂感情,用任何单一的情感形态比如“亲情”“爱情”“友情”都很难直接概括。

Leon登场的时候,陪伴他的是一盆银皇后盆栽。他孤身闯荡异国,如果他希望构建的只是一个片面的情感关系来调剂独来独往的生活,那么他可以不必日日照顾一个盆栽,毕竟他也不是猎奇新闻里会和大树结婚的新闻男主角。

Mathilda登场的时候,她不是一个普通的女孩子的形象,她的原生家庭注定了她会缺失一些情感也会去想办法把这些感情弥补回来。而弥补感情的对象是Leon,也就是说Leon身上承载的不光是Mathilda的情窦初开,还有她对于家庭情感的一些向往和求生的本能。当Mathilda看到全家被灭门,假装毫无关系走过去选择敲Leon的门的时候,是求生的本能驱使的。

当Leon决定给她开门的时候,是最原始的恻隐之心使然。这两个人的行为动机并不涉及最原始的荷尔蒙和异性相吸法则。我们所公认爱情萌芽的土壤里并没有这俩人种下的种子。所以在Mathilda对Leon表白的时候,Leon迟疑了并拒绝了。这个拒绝和影片结尾Leon的主动告白“我爱你”,前后呼应成就了一段非常经典复杂的情感。

Leon和《一树梨花压海棠》中的Humbert最大的区别就是,前者尊重了一个少女的情感需求并且清楚地明白,一个女孩子在十来岁的年纪的情感观是不健全的,对于和异性发生关系的认知也是不清晰的。他面对一个弱者的自我奉献(Mathilda表示要对Leon交出自己的第一次)能够清醒克制自己的情感,去保护对方。而Humbert对年幼的Lolita却在她懵懂无知的时候给出错误的引导,利用双方在生活经验和情感经验中的绝对信息差以及生活能力的绝对差距,诱使少女在懵懵懂懂之间与其发生关系,彻底剥夺了对方的性同意权,用所谓的“感情”把对方的人身自由和身体牢牢掌握在自己的手中。

Leon和Mathilda从相识到最后生死分离,中间经历了Leon认为Mathilda会连累自己试图摆脱对方到再次出现恻隐之心留下她并帮助她,再到Mathilda自我意识觉醒并认识到自己对Leon的绝对依赖(导演在道具上很下功夫,女主佩戴的六芒星choker上的六芒星代表着女性力量和守护、保护),她决定孤身复仇,彻底离开Leon也彻底让Leon远离危险。如果在相处的过程中Leon没有提供给Mathilda巨大的情感价值,启蒙她的个人意识,保护她的勇敢倔强,培养她杀手的技能,那么这个小姑娘是无法做出这个决定也无法完成一个完整的暗杀计划的。

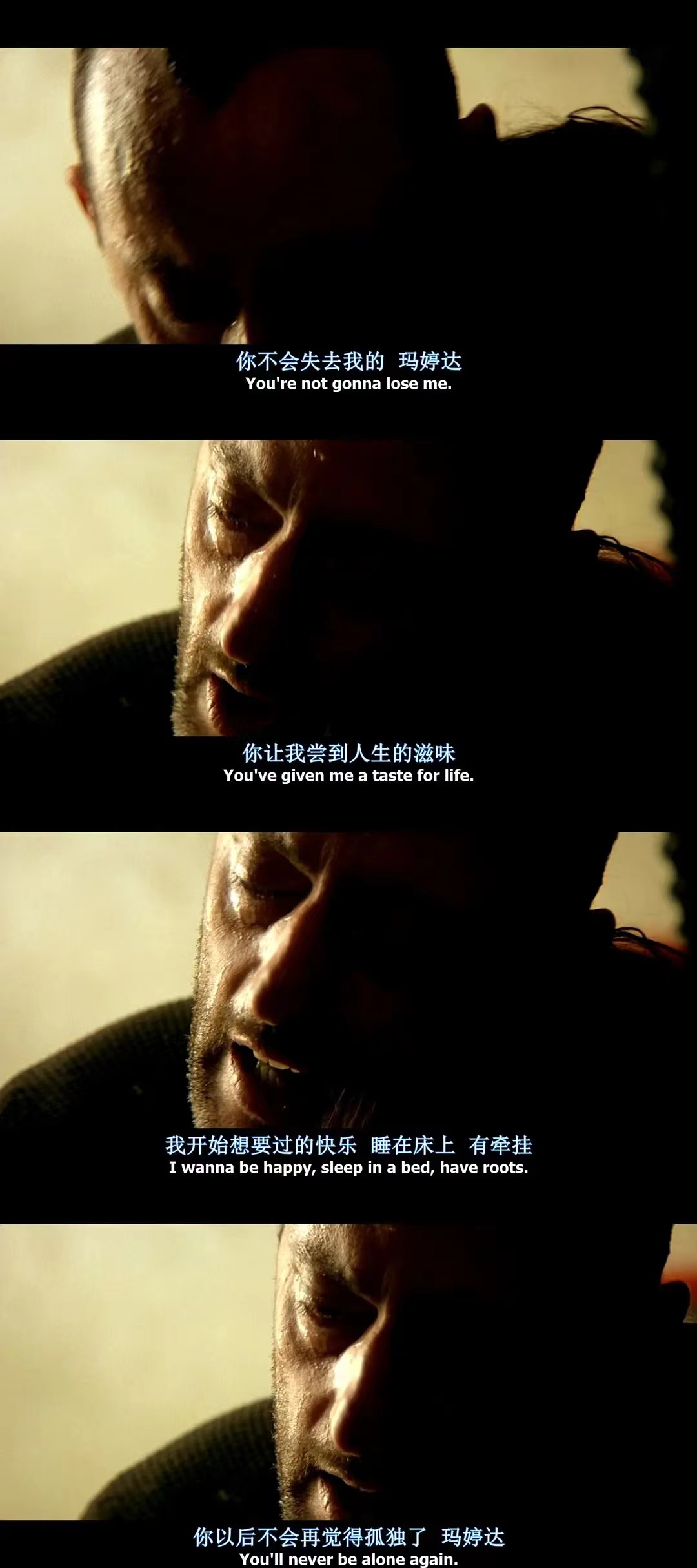

后来Mathilda暗杀失败,Leon面对一个巨大的警力系统他从前是绝对不会以身犯险的,但是他现在决定要去,也是对Mathilda巨大的情感使然。从Leon最后的遗言,让Mathilda好好活下去就知道,他并不喜欢杀手生活,他其实更向往普通人的生活。而和Mathilda相处的每一天,都能让他看到过上普通生活的希望。

在双方“心里排斥(警戒)对方——被迫接受对方——坦然表达情绪——自愿为对方牺牲自己”的极限拉扯之间,完成了对对方感情的一次又一次升级。Mathilda的情感建立在求生本能的基础上,充满了对异性情感、长辈情感、恩情回报、绝对依恋、自我牺牲的复杂交织。而Leon的情感建立在人性最基本的善良之上,充满了对弱者的怜悯、扶助、恻隐、自我救赎、渴望平淡以及自我牺牲的复杂交织。所以为什么在生死离别争分夺秒之际,Leon没有急匆匆地表达自己的爱意,而是凝视着Mathilda的脸,停留几秒之后才平静地说出了“我爱你”。因为他明白了这个“我爱你”是对两个人过去生活所有的总结和感谢,是虽死犹生的“我爱你”,而不是为了弥补第一次Mathilda表白被拒绝的遗憾。是生命的绝响而不是爱情的萌芽。

被动拒绝“幼稚爱情”和主动告白“复杂人性”,用善良和正义构筑起来的情感基石是让这部电影成为经典至关重要的原因。

“伪善”和“善”是Humbert和Leon最大的区别,也是这两对主角的感情最大的区别。