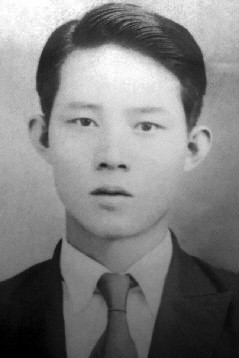

血溅街头前,利希慎人生达到辉煌的顶点。他赢得这场原以为必输的官司,在港澳的鸦片商中传为佳话,人们敬他为教父,鸦片商得贵子,要请利希慎取名。因为利希慎是个福人,福人赐的名,贵子必有后福。

裕盛行欲再取得澳门的鸦片专卖权,看来是无望了。但那些欲争专卖权的鸦片商,均向利希慎私立君子协议,一旦获得专卖权,将请利氏做大股东。

利希慎明白,他们非依赖他不可,他已拥有庞大而机密的销售网络, 不依赖他,他们将一事无成。

于是,原本打算金盆洗手的利希慎不打算再放弃鸦片生意,他的至友知道执着的利希慎绝不会洗手不干,也只好奉劝他倍加小心,说鸦片是个妖女,最容易使人丧失理智,奋不顾身。他们说,一帮人得志,就意味着另一帮人失意,剜肉之恨,往往会导致仇杀。

利希慎却对此一笑置之。

在出事的前几天,利希慎收到一封匿名恐吓信,痛斥利希慎作恶多端,罪该万死;扬言要在他儿子婚礼时投炸弹。

家人十分担忧,劝利希慎少抛头露面,或去内地避避风头。利希慎说: “此乃小人伎俩,他们有胆量就与我当面干。不足为忧,我这几十年,什么样的风险没遭遇过?”

家人为利希慎配保镖,反遭利希慎呵斥。他说:“阎王专寻胆小鬼,何惧哉?”利希慎照常在街面昂首阔步,凛气慑人。他平时好国术,拳脚功夫甚佳。他不再西装革履,一身功夫教头行头,他贴肉穿有防弹背心,这件背心,曾使他数次逃过劫数。偏偏出事这一天,他没穿防弹背心。是天热?亦或嫌背心太沉?如今已死无对证。

1928年4月30日中午时分,利希慎像往常一样,去威灵顿街裕记俱乐部用午餐。俱乐部在三楼,楼底是196—198号。那时华商分成若干个社交圈子,裕记俱乐部是利希慎与 他的好友聚会玩乐、洽谈生意的场。

当日,利希慎是一人。往日,他常与百家利公司 老板罗玉堂结伴而行,罗玉堂既是利希慎的生意朋友,又是一道练国术的把兄弟。这次落单对密谋暗杀的仇敌来说,机会千载难逢。

当时,利希慎健步朝俱乐部走去,杀手紧紧尾随。利希慎已走到俱乐部楼下。此时,不远处正在燃放爆竹,大概是庆贺什么喜事。杀手突然拔出手枪,他距利希慎不到一丈。 “叭!叭!叭!”

杀手三枪连发,发发命中,显然是一名职业杀手。第一发射入腹部,利希慎急闪;第二发打碎他的肩;利希慎反过身,欲看清杀手是谁,第三 发子弹从他的脖子穿入后颈。

因为有爆竹声,枪声并不响。行人们看到利希慎浑身是血,才慌忙逃 开的,没有一个人看清杀手。杀手扔下手枪,急速从小巷溜走,巷道纵横 交错,即使有警察追捕,也极易逃脱。

俱乐部里有数位华商在用餐。他们都没听到枪声,但听到几声“救命”——是他们极熟悉的利老大的声音。站门口的两名伙计,首先飞跑下楼, 他们看到利老大鲜血淋淋,吃力地用手按着墙支撑身躯,他看到伙计,口微张想说什么,随即颓然倒下。 跟下来的华商拨开围观的人群,见利希慎倒在血泊之中,昏迷不醒。

利希慎被急送医院,终告回天无力,不治身毙,时年49岁。

警察即去追捕凶手,凶手早无踪影。在暗杀现场,留下一支0.38口径 的史密夫威尔逊牌手枪、三个空弹壳及三颗实弹。

据查,附近没有一户人家在中午时分燃放过爆竹。有三处地方留下爆 竹屑,有两家店老板承认,他们在上午放过爆竹。在俱乐部人口斜对面巷口,有好些人看到燃放爆竹,但无人看到引燃爆竹的人。时间正好是利希慎遭枪杀的正午时。

很显然,这次暗杀是经过周密策划的,他们熟悉利希慎的行动规律,熟悉这里的地形,以爆竹声掩盖枪声。杀手得逞后,弃下杀人证据手枪,从纵横交错的巷子溜走。

利希慎血溅街头的惨案,震惊省港澳,各报章均在头版头条或显著位置报道这一惨案。

警方办案不力,追查不出凶手。利氏家族把缉拿凶手的悬赏从1万港元提至2万港元(在当时算巨款),但这个案子至今也没有结果。

关于利希慎的死因,民间有许多版本。 暗杀距利希慎赢那宗名誉权官司才半个月。澳门鸦片专员罗保败北,但真正受损的恐怕是佑生行老板廖坚弼。不过,据鸦片商说,廖氏只是眼

红鸦片生意,并不算黑道之人,料他也没这个胆量。警方曾调查过廖氏, 查无证据,不了了之。

在14年前,利希慎曾与一帮鸦片商对簿公室。利氏赢得价值百万大洋的98箱生鸦片。这帮鸦片商濒临破产,深仇大恨,岂能善罢甘休?法律上赢不了利氏,就不可施以暴力?推理滴水不漏,那么证据呢?

从利良奕到利希慎,利氏家族经营鸦片达数十年。黑道上的生意,难免在海上及内地与人结仇。君子报仇,十年不晚。此时下手,正是时候。 警方调查之时,很多人不予配合,还说利氏“该死”。时间历经数十年,地 域跨越数国,从何处去寻蛛丝马迹?不少人认为是“替天行道”的组织干的。鸦片买卖及消费虽是合法,但人们皆认为鸦片是残害人的毒品,鸦片生意被视为捞偏门,鸦片商遭致社会的普遍唾弃。

大约10年前,一位惠州商人在香港开百顺公烟馆(鸦片馆)。百顺老板引诱一位富孀的独子染上鸦片。富孀训子子不听,把先父遗下的家产挥霍一空,没钱抽鸦片就打劫,被警方投入班房。寡妇万念俱灰,投海自尽。是夜,百顺烟馆被捣,老板被打成重伤。蒙面人在门上贴上“替天行道”的 字幅。

百顺老板向警方报案,警方派人来调查过,便不再理会。实际上,港府及警方,对这类案件的查办总是敷衍塞责,怕激起民愤。法律保护鸦片商的合法权益,常处于疲软状态。好几任港督均表示过他们扮演尴尬角色的苦衷,他们明知进出口这种麻醉兴奋药品,是用于毒害人,为了港府的财政收入,又得以法律的形式维侍下去。 百顺老板不敢在香港呆下去,躲回惠州老家再也没露面。其他烟馆老板均不敢诱使少年抽鸦片,但对自愿上门者,多多益善。

因此,当时许多人认为利希慎遭暗杀,是那个“替天行道”组织的义士干 的。

开烟馆者,虽是可恶,但只算是帮凶。真正的元凶是大烟枭。利希慎不算省港澳最大的烟商,却是名声最大的烟商。当时香港百姓对利希慎均怀憎恶。当时有一首顺口溜在香港广为流传:

利己害人

欺贫重富

神憎鬼厌

街知巷闻

首三句的开头三字,就是利希慎的广东话谐音。

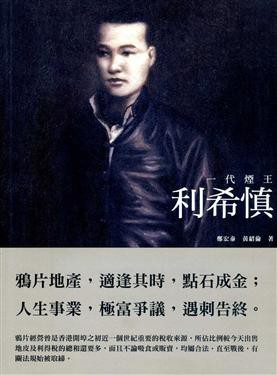

前几年,利希慎孙女利德蕙出版了《利氏家族︰利润、胜利与锐利》。

利德蕙表示,写书主要是趁家人仍在生时留下纪录,解开缠绕多年的谜团。利德蕙尝试细究90年以来未能侦破的案件——当年利希慎从事鸦片生意,后来被人连开3枪杀害,她认为祖父正是死于鸦片之下。

“1928年祖父被杀时只有47岁,他被害的原因和为谁所杀,在家里一直是禁忌;父亲从不去澳门,在生时也不让儿女去,也不准我们问原因。”此案件仍未破案,利德蕙访问了多名亲友和翻查历史文件,提出了一个说法,指祖父是得罪澳门鸦片商街头而被枪杀的。利德蕙说,当时吸食和买卖鸦片都是合法,祖父也像其它有钱人一样有吸鸦片习惯。对他来说,鸦片只是其中一项生意,正如他投资中电、港灯等公共事业一样。利德蕙指出,利希慎因为鸦片损失大量财富,家族是靠房地产事业致富。

利希慎的死,真是应了教主的那句经典台词!