谢谢朋友们的祝福!今天特意去中国店买些年货,虽然简单,也算是过年了。

祝愿朋友们洋洋得意,平平安安,健健康康,把每一天过好,爱你和你爱的人永远都快乐幸福………

明天早上起来瞄几眼春晚,也算是和大家天涯共此时了……

原谅楼主偷懒几天啊!呵呵

我们今天是初一,再给朋友们拜年了!

歪个楼,话说春晚真成鸡肋了,身为北方人,很喜欢听相声,不过春晚的相声听着快睡着了。几个小时下来好像没什么印象深刻的节目啊。

今天看到微信上人民文学出版社的公众号登的杨绛先生的文章《人生一世,为的是什么?》,转过来和朋友们共享。

按基督教的说法,人生一世是考验。人死了,好人的灵魂升天。不好不坏又好又坏的人,灵魂受到了该当的惩罚,或得到充分的净化之后,例如经过炼狱里的烧炼,也能升天。大凶大恶,十恶不赦的下地狱,永远在地狱里烧。我认为这种考验不公平。人生在世,遭遇不同,天赋不同。有人生在富裕的家里,又天生性情和顺,生活幸运,做一个好人很现成。若处境贫困,生情顽劣,生活艰苦,堕落比较容易。若说考验,就该像入学考试一样,同等的学历,同样的题目,这才公平合理。

佛家轮回之说,说来也有道理。考验一次不够,再来一次。但因果之说,也使我困惑。因因果果,第一个因是什么呢?人生一世,难免不受人之恩,或有惠于人,又造成新的因果,报来报去,没完没了。而且没良心的人,受惠于人,只说是前生欠我。轻率的人,想做坏事,只说反正来生受罚,且图眼前便宜。至于上刀山、下油锅等等酷刑,都是难为肉体的。当然,各种宗教的各种说法,都不属我自问自答的探索。但是,我尊重一切宗教。不过,宗教讲的是来世,我只是愚昧而又渺小的人,不能探索来世的事,我只求知道,我们在这个世界上,生活了一辈子,能有什么价值。

天地生人,人为万物之灵。神明的大自然,着重的该是人,不是物;不是人类创造的文明,而是创造人类文明的人。只有人类能懂得修炼自己,要求自身完善。这也该是人生的目的吧!

坚信“人死了,什么都没有了”的聪明朋友们,他们所谓“什么都没有了”,无非断言人死之后,灵魂也没有了。至于人生的价值,他们倒并未否定。不是说,“留下些声名”吗?这就是说,能留下的是身后之名。但名与实是不相符的。“一将成名万骨枯”。但战争中奉献生命的“无名英雄”更受世人的崇敬与爱戴,我国首都天安门广场上,正中不是有“人民英雄纪念碑”吗?欧洲许多国家,总把纪念“无名英雄”的永不熄灭的圣火,设在大教堂的大门正中,瞻仰者都深怀感念,驻足致敬。我们人世间得到功勋的人,都赖有无数默默无闻的人,为他们作出贡献。默默无闻的老百姓,他们活了一辈子,就毫无价值吗?从个人的角度看,他们自己没有任何收获,但是从人类社会集体的角度看,他们的功绩是历代累积的经验和智慧。人类的文明是社会集体共同造成的。况且身后之名,又有什么价值呢?声名显赫的人,死后没多久,就被人淡忘了。淡忘倒也罢了,被不相识、不相知的人说长道短,甚至戏说、恶搞,没完没了,死而有知,必定不会舒服。声名,活着也许对自己有用,死后只能被人利用了。

聪明的年轻朋友们,坚信人死了什么都没有了,至多只能留下些名气。那么,死后没有留下名气的人,活了一辈子,能有什么价值呢?一代又一代的人,从生到死、辛辛苦苦、忙忙碌碌,到头来只成了一批又一批的尸体,人生一世,还说得到什么价值呢?

匹夫匹妇,各有品德。为人一世,都有或多或少的修养。俗语“公修公得,婆修婆得,不修不得。”“得”就是得到的功德。有多少功德就有多少价值。而修来的功德不在肉体上而在灵魂上。所以,只有相信灵魂不灭,才能对人生有价值观,而相信灵魂不灭,得是有信仰的人。有了信仰,人生才有价值。

其实,信仰是感性的,不是纯由理性推断出来的。人类天生对大自然有敬畏之心。统治者只是借人类对神明的敬畏,顺水推舟,因势利导,为宗教定下了隆重的仪式,借此维护统治的力量。虔信宗教的,不限于愚夫愚妇。大智大慧、大哲学家、大科学家、大文学家等信仰上帝的虔诚,远胜于愚夫愚妇。例如博学多识的约翰生博士就是非常虔诚的基督徒。创作《堂吉诃德》的塞万提斯,在战役中被俘后,“三位一体”教会出了绝大部分赎金把他赎回。他去世后,他的遗体,埋在“三位一体”修道院的墓园里。修道院的墓园里,绝不会容纳异教徒的遗体;必定是宗教信仰相同的人,才愿意死后遗体相守在一起。

据说,一个人在急难中,或困顿苦恼的时候,上帝会去敲他的门———敲他的心扉。他如果开门接纳,上帝就在他心上了,也就是这个人有了信仰。一般人的信心,时有时无,若有若无,或是时过境迁,就淡忘了,或是有求不应,就怀疑了。这是一般人的常态。没经锻炼,信心是不会坚定的。 在人生的道路上,如一心追逐名利权位,就没有余暇顾及其他。也许到临终“回光返照”的时候,才感到悔惭,心有遗憾,可是已追悔莫及,只好饮恨吞声而死。一辈子锻炼灵魂的人,对自己的信念,必老而弥坚。

一个人有了信仰,对人生才能有正确的价值观。如果说,人死了什么都没有了,只能留下些名声,或留下一生的贡献,那就太不公平了。没有名气的人呢?欺世盗名的大师,声名倒大得很呢!假如是残疾人,或疾病缠身的人,能有什么贡献?他们都没价值了?

英国大诗人弥尔顿44岁双目失明,他为自己的失明写了一首十四行诗,大意我撮述如下。他先是怨苦还未过半生,已失去光明,在这个茫茫黑暗世界上,他惟有的才能无从发挥,真是死一般的难受;他虽然一心要为上帝效劳,却是力不从心了。接下,“忍耐之主”立即予以驳斥“上帝既不需要人类的效劳,也不需要他赋予人类的才能。谁最能顺从他的驾御,就是最出色的功劳。上帝是全世界的主宰。千千万万的人,无休无止地听从着他的命令,在陆地上奔波,在海洋里航行。仅仅站着恭候的人,同样也是为上帝服务。这首诗适用于疾病缠身的人。如果他们顺从天意,承受病痛,同样是为上帝服务,同样是功德,因为同样是锻炼灵魂,在苦痛中完善自己。

佛家爱说人生如空花泡影,一切皆空。佛家否定一切,惟独对信心肯定又肯定。“若复有人……能生信心……乃至一念生净信者……得无量福德……若复有人于此经中受持。乃至四句偈等,为他人说,其福胜彼……”为什么呢?因为我佛无相,非但看不见,也无从想像。能感悟到佛的存在,需有“宿根”“宿慧”,也就是说,需有经久的锻炼。如能把信仰传授于人,就是助人得福,功德无量。 基督教颂扬信、望、爱三德。有了信仰,相信灵魂不死,就有永生的希望。有了信仰,上帝在他心里,上帝是慈悲的,心上有上帝,就能博爱众庶。

苏格拉底坚信灵魂不灭,坚信绝对的真、善、美、公正等道德概念。他坚持自己的信念,宁愿饮鸩就义,不肯苟且偷生。因信念而选择死亡,历史上这是第一宗,被称为仅次于基督之死。

苏格拉底到死很从容,而耶稣基督却是承受了血肉之躯所能承受的最大痛苦。他不能再忍受了,才大叫一声,气绝身亡。我读《圣经》到这一句,曾想,他大叫一声的时候,是否失去信心了?但我立即明白,大叫一声是表示他已忍无可忍了,他也随即气绝身亡。为什么他是救世主呢?并不因为他能变戏法似的把水变成酒,把一块面包变成无数面包,也并不因为他能治病救人,而是因为他证实了人是多么了不起,多么伟大,虽然是血肉之躯,能为了信仰而承受这么大的痛苦。他证实了人生是有意义的,有价值的。耶稣基督是最伟大的人,百分之百的克制了肉体。他也立即由人而成神了。

我站在人生边上,向后看,是要探索人生的价值。人活一辈子,锻炼了一辈子,总会有或多或少的成绩。能有成绩,就不是虚生此世了。向前看呢,再往前去就离开人世了。灵魂既然不死,就和灵魂自称的“我”,还在一处呢。

这个世界好比一座大熔炉,烧炼出一批又一批品质不同而且和原先的品质也不相同的灵魂。有关这些灵魂的问题,我能知道什么?我只能胡思乱想罢了。我无从问起,也无从回答。孔子曰“未知生,焉知死”,“不知为不知”,我的自问自答,只可以到此为止了。

这几天忙着报税的工作,等有些眉目了一定继续更新!朋友们有点儿耐心啊!谢谢了!

第一章 续6

现在精神分析学的拥笃者可能会质疑,认为这些脑海里产生的画面实际上是静思者与更高层的自我的交流,但是对睡梦中所产生的神秘画面并不能完全理解。

这些追寻者自己很明确的能够判定静思和日常睡梦的区别。事实上,很多古希腊的静思者坚持说他们的视觉影像发生在介乎于睡梦与清醒之间的状态。这使我们进入另一个令人着迷的视觉影像状态,这种状态有些人是能够人为的进入的。

催眠者的睡梦现实

催眠状态就是我们传统所说的“半梦半醒”之间,这是存在与平常清醒有意识的状态和睡眠之间的一种中间状态。催眠状态中,人们可以看到他的潜意识所出现的印象。有时候可能会是颜色的闪回,或是非常生动的连续的梦境。有时候这些非常清楚胜过于日常的画面拥有非常有力的重大意义。

在这种睡眠的状态下,一个人还是可以到处走动,并完成日常的工作。走动的被催眠者被用来解释为什么会看到爱尔兰的“小人”,或者世界其他地方的“仙女”。它也能解释一种奇异的现象,被称为“消失的人”,一个人可以看到夜晚的街道上有人向他走过来,然后就突然消失了。

查理斯·狄更斯,著名的英国作家,就曾经说过一个这样的案例。他告诉他的朋友:一个夜晚,当他在伦敦的街头漫步时,他听到了身后有马的声音。他转过头来看到一个男人正在试图驾驭一匹不受控制的马,狄更斯马上跳到旁边的路上给马让路,当他再次回头看时,马和骑手已经消失了。路上一个人都没有。

普通的民众中有很大的比例曾经在睡梦中梦到过非常生动的画面。有时候是以多姿多彩的画面形式出现,有时候是超现实被扭曲的情景。

催眠状态被一些具有创造性的天才用来解决一些问题。其中一个应用这种技巧来完成他的创造性过程的是托马斯爱迪生,他经常在寻求解决方法时在他的办公室里假寐。

他面临的一个问题就是人们非常容易从催眠状态进入到深度睡眠。一旦入睡,一个人就会忘掉这些画面的经历。为了克服这个问题,爱迪生在他打盹儿时,每只手里都攥了一个钢球。在他的椅子两边各放了一个金属的盘子。当他进入到无意识状态时,钢球就会从他的手中落下,碰击到盘子上。这时候他就会醒来,催眠状态中的记忆依然鲜明。

我最近一直在看朋友们推荐的《怦然心动的人生整理魔法》,今天去买了几个大大的三屉柜,准备把挂着的衣服按照里面的法则进行整理,然后整理文件等等,没时间翻到前面找找到底是哪位亲推荐的,在此致以深深的谢意!看看整理完以后会不会好事连连?!呵呵呵……

我先生前两天看了部据他说很牛X的电影,《彗星来的那一夜》,我一直没找到时间也感受一下,先在这里发个消息,不知道朋友们看过没有?也是科学探索的。

第一章 续7

我自己的镜像凝视经历

经过了若干个辅助灵异现象的镜像凝视讨论会,我决定自己亲身经历一下。我个人的这次经历使我对生命的视角产生了翻天覆地的变化。

刚开始的时候,我处于一种两难的境地。我犹豫不定是否应该作为一个实验对象来进行尝试。作为一个实验对象,并产生灵异现象可能会使我自己失去客观判断力。如果我把自己的角色限定为调查者,我可以很理智,可以从一个更中立的角度来评估实验对象的报告。

从另一个角度上来说,我自己想尝试这个过程的诱惑力非常强大,因为从孩童时候开始,我就一直对意识充满了兴趣,并且一直希望能够看到灵异现象。

听过了若干个研究对象的案例,我终于屈服于这个诱惑,决定自己进行一次旅行进入到这个“中间地带”。

这些研究对象所经历的与亡灵的相遇,最令人不解的部分是,他们明确表示他们的视觉重逢是真实的,而非幻想。特别令人费解的是我有意识的选择了非常有理性的人作为实验对象。我认为他们其中的一些人能够分辨出相逢是否是真实的。我希望他们说视觉与他们睡觉时的某些影像相吻合,但是结论却恰恰相反,证明这是真实的。一个又一个产生了视觉相逢影像的研究对象坚持说他们去世的亲人真的出现了。“我知道那是我妈妈,”其中一个研究对象说。最终所有的被研究者形容这种经历比“真实还要真实。”

东西还没收拾完,我在衣服堆里刨了个坑,仍然坚持翻译了一小段,实在困得不行了,要碎叫了。呼呼呼呼……

@wittywinter 原来是你啊!亲!十分感谢!

我属于冲动尝试新鲜事物型,喜欢小创意,不喜欢日常的重复工作。从小没有养成良好的整理习惯,其实也是不知道应该如何整理,长大以后,藉口工作忙,对这份整理工作非常不擅长。为人妻,为人母后,这份作业也只是勉强及格而已。偶尔的大扫除似的整理还可以应对,每天要保持成果就非常头疼,甚至用过的东西随手放回,都很难做到。

看了你推荐的书,已经把不穿的衣服整理出两大袋子,但是依然有很多衣服舍不得丢掉,有很多是因为从国内带来的,有感情在里面。

一直不知道自己到底拥有多少件衣服,今天看着排开的五个大抽屉,吓了一跳。很多其实是这一两年感受到中年危机,觉得不穿就老了,所以盲目地买了很多。现在直立的排在抽屉里面,发现很多颜色,式样是重复的,甚至有一些都不记得在什么情况下买的了。还有一些衣服裙子,觉得会穿,但是一想到要配高跟鞋,就一直让他闲置在那里。平日里下意识还是会挑选让自己觉得很舒服的那几件衣服。

我估计还要进行第二轮的丢弃工作,等我先整理出个眉目了,再把书好好看一遍,再对自己狠一点。

朋友们如果有时间,也建议看一看这本书,收拾整理一下自己的东西,会发现我们真的拥有太多不需要的身外之物,对了解自己也会有非常大的帮助的。

其实以前也看过整理归纳的书,但一般来说是就事论事,只是教你如何把东西归类收藏。

这本书的与众不同之处在于它把整理上升到一种人生态度,检视自己的成长,自己的心态,因而会在世界观人生观上给予一种当头棒喝的顿悟感。如果真的醒悟了,自然而然就不会再添置不必要的东西,随手就可以把可以扔掉的东西马上扔掉,就会给你所使用的物品找一个“家”,把它归位了彼此才会安心。

总而言之,给了我特别大的感触和反省。

多谢了@wittywinter

第一章 续8 我确信如果我看到了任何灵异现象,将会是不同的。如果我有那样的经历,我觉得,我不会被愚弄觉得那是真实的。

我选择了我的外婆希望能够看到她。我出生于第二次世界大战,出生的当天我的父亲就坐船去了海外。十八个月后他才回来,因此我的外婆承担了很多作为父母对我的照顾。她做得非常好,我一直认为她特别亲切,智慧,善解人意,在我的生命中意味着很多。自从她去世后很多年以来,我一直在思念她,非常希望能够再次看到她,不论是以什么样的方式。

这一天我花了好多个小时来准备和她的影像重聚。我回忆了很多与她在一起的事情,看着她的照片,回忆起了她的温柔的慈爱。

然后我走到了称作灵异小屋的地方,在房间昏暗的灯光里,我盯着一面巨大的镜子的深处,通过这样的方式,我在看着清晰的三维空间。我这样做了最少一个小时,但是没有感受到一点点她出现的迹象。最终我放弃了,觉得我可能对这种视觉影像重聚具有免疫力。

第一章 续9

一会儿,等我从这个经历中放松下来,发生了可以说是我生命中最奇异的经历之一的事件。发生的事情几乎完全改变了我对现实的概念。现在我终于明白了那些经历了灵异事件的观察者说,他们在事情发生后好像不再是同一个人了。

这些经历对他们来说有一种无法用语言表达的影响,就意味着他们很难甚至不可能用语言来表述。当然,我希望能够把我自己的视觉重逢表述出来,因为我觉得用第一人称把这个经历传递出来是非常重要的:

我正独自坐在房间里,一个女性走了进来。等我看到她,我有一种确切的感觉觉得她非常熟悉,但是这个事件发生的如此迅速,让我需要一些时间整理一下思绪,并有礼貌地迎接她。这其间大概不到一分钟,我意识到这个人是我的奶奶,几年前去世了。我记得把我的手举起伸向我的脸庞,大声叫道,“奶奶!”

这时我直视她的眼睛,我所看到的给了我深深的触动。用一种非常温和并且慈爱的方式,她说明了她是谁,并且叫了我的小名,我孩童的时候只有她这样称呼我。一旦我意识到了这位女性是谁,记忆象潮水一样涌进了我的大脑。并不是所有的记忆都是美好的。事实上,很多是不愉快的。侭管我对我的姥姥的印象正面的居多,对我奶奶却是截然不同。

@wittywinter 我全部的衣服都在两个小柜子里了。要清出去的东西不止那几包,还在持续增加。壁橱里真的很舒畅,房子可以呼吸了……

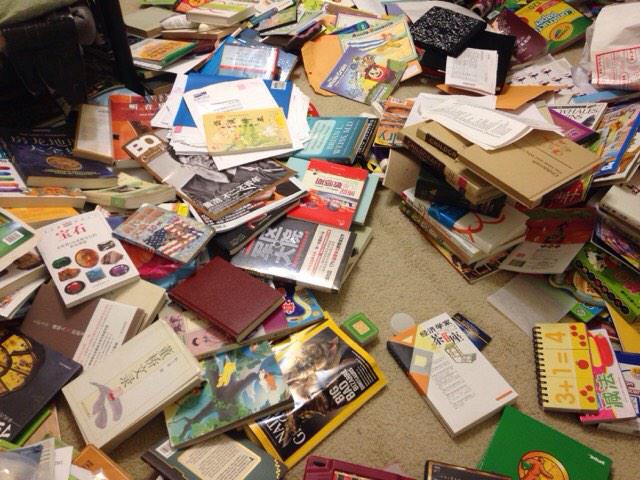

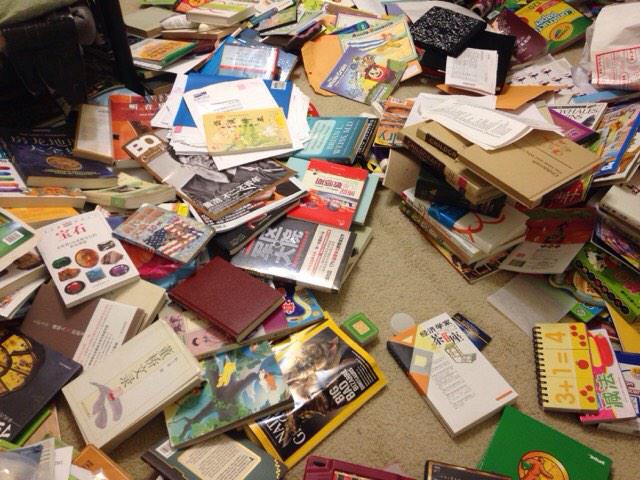

楼主大干快上的收拾了几天,昨晚上终于病倒了。躺在一地的文件中。歇几天等好些了再翻译了。

看看这两天狼藉的房间,楼主能不病吗?!被魔法整理彻底收拾了,呵呵

发在微信上的话,小伤感了一番:老爸年轻时买的《红楼梦》,我用已经不知哪年的挂历包的书皮;还有一套91年买的如今失落不全的梁实秋,岁月果然如水,把书页漂得褪了色……

刚看了个很好的片子跟大家分享一下:About Time,中文名:时空恋旅人。挺温情的,夹杂穿越,有点儿像《土拨鼠的一日》(名字记不太清楚了)那个老片。很不错,穿越只是手段,主要讲如何对待现在的生活。

第一章 续10

映入到我脑海里的一个非常不愉快的记忆是她总是不断地宣称:“这是我最后一个圣诞节了!”在她生命的最后二十年里几乎每一个节日期间她都会这么做。

在我幼年的时候,她也会不停地警告我,如果我违反了任何上帝的清规戒律,我就会到地狱去,这些戒律当然是由她说了算。有一次因为我不小心说了一个她不太赞成的字眼,她就用肥皂洗了我的嘴。还有一次让我还是小孩的时候,她非常严肃地告诉我坐飞机是罪恶的。她是非常容易暴躁而且充满负面情绪的。

然而当我注视着这个影像的眼睛,我很快感觉到这个站在我面前的女人已经转变成了相当正面的情绪。从她站立的那里我感觉到了温暖和爱,还有关心和同情。她还有一种自信的幽默,带着几分沉静和愉快。

我之所以最初没有认出她的原因是她看起来比去世的时候年轻很多,甚至年轻于我出生时她的年纪。我不记得有看到过任何和她镜像相逢时所看到的她那个年纪的照片,但这无关紧要,因为我不是完全依靠她的外表认出她的。而且,我是通过她毫无错误的出现在那里,通过我们一起回顾和讨论的很多记忆来认出这位女性的。简而言之,这位女性是我去世的奶奶。我可以在不论任何地方认出她来。

我想强调的是这个见面是完全的自然而然。其他的实验者会经历一些灵异现象,而我的见面没有任何恐怖或者奇怪的地方。事实上这大概是我和她最正常最令人满意的接触了。

我们的会面完全集中在我们的关系上。通过这个经历我惊讶地意识到我好像和一个已经向前看的人在一起,这完全没有影响我们之间的交流。她就在我的面前,就像一切确切的事实一样,我只是接受她,不断地和她说话。

我们聊到了旧日时光,特别是我童年时候的很多事情。整个过程中,她提醒我想起了已经遗忘的几个事情。同时,她也披露了一些我们家里很私人的情况,给我了很大的惊讶,但是同时又非常可信。因为这些主要的人还在世,我只能把这些信息隐藏起来。但是我要说的是她给我的信息在我的生活里产生了极大的影响,而且我觉得从她那里听到这些感觉会更好一些。

我说“听到”,是真的指通过听觉感官。我能够清楚地听到她的声音,唯一的不同是掺杂着一些电流一样清脆的声音,听起来比她去世前的声音更清楚更大声一些。

@芙蓉影暗三更后

去看了你的帖子,对你的身世十分的同情。妈妈也许真的如你梦中那样,是为了救护宝宝而离去。这也许就是她的心愿,中年丧夫,拉扯你们姐弟两个长大成人,成家立业,一定经受了很多的苦难,心里承受着很大的压力。现在如她所愿,可以轻轻松松地离去,与你们的父亲同在,佑护着你们。请不要太沉溺于难过中,放松心情,照顾好孩子,维护好自己的家庭,也许她会和你梦中相见,而且我相信终有相见的日子。

别太难过了,既然爱她,就努力做一个和她一样坚强的人!困难的时候和她说说话,她会听得到的!

抱抱!