我把手电打过去,见那人身材细瘦,肤色白皙,裹在一件印蓝碎花的白睡衣里,断了指头的右手颤抖着缩腰间,左手捂着衣领半开的胸前。我开大灯光,那人扬手挡眼,睡衣领口滑下来,露出赤裸的胸口。

灯光向下扫过去,裤裆支棱着,真是个男人。

这男人两道黑浓的眉,赤红的唇,衬在粉白的脸上,一缕头发遮在额前,像个卸了一半妆的戏子。他竟是明秀。

这一点,我已料到,所以才推韩斌进屋。没想到的是,他会功夫。

我把韩斌弄醒,扶他起身,他叫疼,原来被折断了一只手腕。真不该冲动捉弄韩斌。

一声枪响从角落里崩出来,我拉韩斌趴下。还好,这枪法比北洋军还差,什么也没打中。

我掏出手枪,朝向角落里,犹豫了一下,没开枪。一个黑影掠向窗口,我咬咬牙,扣动了扳机。

黑影跌下来,传出轻微的呻吟声。

我拧开台灯。那女人是张宁,子弹打中了她的小腿,白衬裙被血浸湿。我走过去收了她的枪,是把北洋兵用的左轮手枪。

(柯尔特左轮手枪是1880年代发明的六发手枪,美国生产,北洋新军的军官多有配备。)

我捡起床上的睡衣丢给张宁。她没抬头,披上睡衣。我想追问她和明秀的关系,却突然没了兴致。

我撕了一条床单,给韩斌吊起受伤的胳膊,让他去胡同里摁警铃。

明秀倒是交代得爽快。

他原名叫杨军,河南洛阳人,生来身材娇小,相貌清秀。算命先生讲,他命中阴阳不调,需当做女孩养到成年,方能成大器。杨军就从小学女孩打扮。

六岁时,杨军与父母离散,自己跑去戏班,练功夫,吊嗓子。到了十七八岁,俨然一副少女模样,成了当地的豫剧小角。

但终究是男人,青春期的杨军性冲动异常频繁。在一次大户人家演出时,杨军难以自持,强奸了一名丫鬟。丫鬟随即自尽,事情闹到官府。杨军连夜出逃,离开洛阳。

为躲避通缉,他扮了女妆,一路上以女人身份衣食住行,不但没引起怀疑,还因相貌清秀与不少女子成为姐妹。

这让他动了邪念,遇见漂亮的,便趁机强奸,遇到激烈反抗便下杀手灭口。从河南到北京,一路上饱尝了女色。

之后,他化名明秀,保持女妆打扮,连睡觉也不卸妆,专业做起了行奸女子的行当。

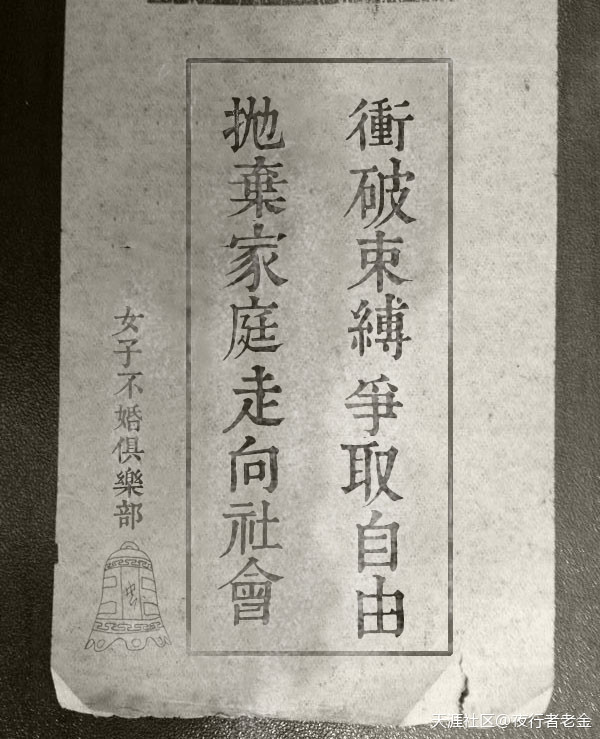

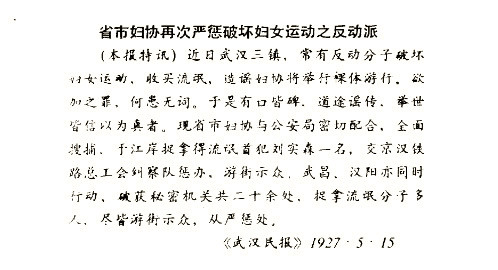

我问他为何加入不婚俱乐部。

杨军冷笑:“这些女学生,以前的女人不做什么,她们就偏爱做什么。新女性就是好骗。”

“为什么去头铺杀人?”

“我是去给姐妹按摩,哪知撞上个男人?我裤子都脱了,当然要杀了他。”