有人来观赏银杏树,村民就把家里东西摆出在路边,让人选购。。

很久远的拖拉机了,很多年轻一代,估计没有见过拖拉机把

那时候,还是人挑牛拖,突然有个拖拉机出现,尽管现在看来,速度基本人走路差不多。但是能装东西。。

拖拉机那时候,培养了农村第一代驾驶手。很多人就是从接触拖拉机开始,然后到汽车。。。

做点酸菜,腌菜,可以来做各种菜肴,酸菜鱼,粉蒸肉呀

想吃柿子,自己爬上树上摘或者打下来,没有人来干涉的。。。。

这条河流湖泊,就是山上居民的鱼塘,想吃鱼,就下网捞鱼。。

到了初冬之后,山上涞水减少,河流也变浅了。。。。。。

这条渔船,用滚钩滚鱼,滚钩放到水底,上面钩一些食物。。

发大水的时候,旁边的土地都被水浸没,有些鱼喜欢菜地,菜地里面就能抓到鱼。。。

有时候鱼跑到辣椒豆藤里面,跑不出来,很容易抓住。。。

这里食物,都是山泉水浇灌出来的,就是猪,也是喝山泉水。外面是喝不到的山泉水。。

附近山民,渴了,直接喝口山泉水。有的直接喝,有的用手捧。。。。

动物们口渴了,也是跑到这里还喝水。有点像动物世界。。

同一个地方,角度不同,展现不同的角度,感觉就像不同的地方。。

上百年基本都没有变化。在城市出生成长的人没有故乡。城市在反复的拆迁与重建中很快就会变了模样,而乡村,一座山、一条河、一片田野,甚至一棵大树,几十年如一日地存在,总能勾起人与之相关的记忆。

看着山里的一切都是那么亲切,看一朵花开、一棵草长都会让人联想到生命的启示和感动。

喜欢阳光打在树上的感觉。

喜欢看阳光穿过枝头在地上投下的树的影子。

一道道的影子或长或短,或粗或细,如同大千世界里的芸芸众生。

没有了叶的婆娑,没有了枝的摇曳,树干的影子,仿佛静止,仿佛天生就生长在那里。

多年的友谊,赶不上一根晒衣服的绳子。这两天,天气很好。小区里面都是晒衣服的人。我对面的邻居。到楼下,一个空闲的院子里面去牵绳子晒被子什么的。阳台不够晒。。

空闲的院子,是一楼的住户,长期没有居住。自从买了就没有居住。成了一些居民晒衣服杯子的地方。对面的邻居奶奶牵好绳子,晒好被子,就去买菜了。。

结果,对门奶奶买菜回来,发现她的被子卷起来了,放在一边。绳子上,晒着别人的被子,她就很生气。就把别人被子丢在地上了。就开始大声骂人。。

对面奶奶扔下的被子,刚好是空闲院子三楼的奶奶的晒的。听到骂声,就出来看到她的被子被扔下地,就立即下楼。晒着骂。其实两位奶奶是好朋友,经常一起活动,锻炼。

两人就在院子里面对骂,要不是有旁人在劝架,完全会打起来。三楼奶奶,就认为,这个院子是她长期晒,别人不应该晒。尽管这个院子是别人的。。

对面奶奶问她,院子是不是你家里,绳子是不是你牵的。三楼奶奶说,都不是的。就是不让你晒这个院子。。

两位老人吵架,引起小区众人劝架,尤其是一起活动的奶奶们。边晒太阳,边劝架。。

看出来,在一些人的思维中,只要自己先占据这个地方。那么,这个地方就是自己的。尽管所有权不属于自己。。。

从整个事件来看呢,就是在别人院子争论晒被子的问题。房主人还成责怪对象,有人还说,要不是这个院子空着,也没有人来晒。。

现在看到大树木,都是爷爷辈种下来。前人种树,后人乘凉。山里每年都有种树的习惯。。

它属落叶乔木,秋天叶子变红,花黄色,种子外面有白蜡层,可用来制造蜡烛等,叶子可以做黑色染料。

树皮、叶子都可入药。每到春季,它和村子周边上的柞丛及其他树木一道,用绿色渲染出一道美丽的风景。初夏,它淡黄色的花串谢后便结出一串串裹着绿壳的果,那果和满树茂密的绿叶一道,把浓浓的绿意一直延续到秋天。

随着叶子的变红,它果实的外壳也由绿变黑,然后干裂脱落,并随着红叶落地,把一树树白色的果实呈现在人们的眼前。初冬时节,无论距离远近,只要看见一树树耀眼的白,便知道那是等待人们收获的乌桕果。我们家乡人称乌桕果为构子或构蜡子,也有叫木子的。

收获乌桕子是个力气活,人们站在或骑在树杈上,举着倒绑在长竹竿顶端、锋利的刀刃向上的镰刀,一下一下向上顶着结乌桕子的小树枝,一用力那果实便随着树枝落在地上。

大的乌桕树要扦完一棵树的乌桕果往往得一两天。扦完后就连树枝带果实捆成捆扛回家,利用晚上或雨天把乌桕子摘下来,也有集中在打麦打稻场上,由妇女和弱劳动力专门去摘的。

小时候,我看过村里组织的榨乌桕子油和自制蜡烛的全过程。那时候,经常停电,蜡烛是必不可少的。

把收获的乌桕子先是派人在石碾上碾碎,然后蒸一下,再用稻草包成包,一次放一包在石磨扇上,上边再压一扇石磨扇,用一根一头插入在一棵大乌桕树上凿的树洞里的大木杠,以石磨扇为支点,由几个壮劳力抓住木杠另一头用力往下压,每压一次,就有乌桕子油流注到下边接油的大铁锅里。

乌桕子油凝固点低,腊月天气,它一离开接油的大铁锅就凝固了。

因此,负责制蜡烛的村民要不停地把裹着棉芯的竹签在刚榨出的放有红颜料的热油中,一下一下地蘸,直到蜡烛成型。

看着制蜡烛的过程,好奇心重、爱凑热闹的孩子们都觉得十分新奇。至于那年每户到底分到了多少支由村里自制的蜡烛,我已经记不得了。

那年月,家乡农村照明有两种油灯,一种是煤油灯,一种是乌桕子油(我们当地也叫木油)灯。蜡烛主要供春节用。

乌桕子油的油灯多是铁质的,状似老鳖,所以人们也叫老鳖灯。它的凹处放乌桕子油,灯口翘起一个小嘴,露出一小节灯芯,点燃后接近灯火头的凝固的白色乌桕子油就会融化。

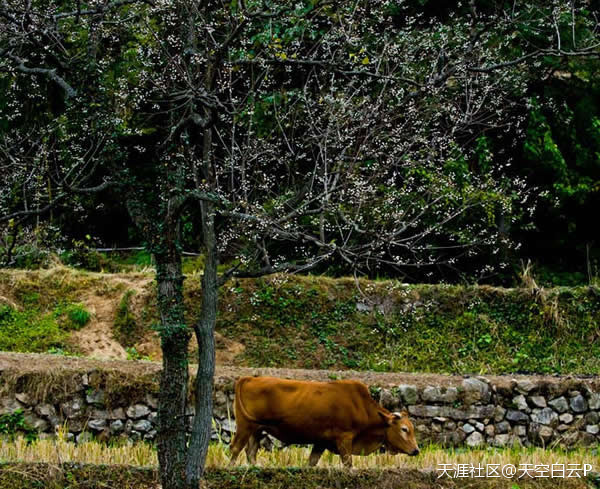

稻谷收割后,田里的乌桕就是站岗的哨兵了。等到来年的相会。。。

农村生活条件好,隔三差五的,就有村民杀猪。全村人都可以来称猪肉。。

土猪肉就是肥肉多,所以农村称肉,都是一条一条称,不分部位。肥廋都要吃。。