作者按:本人姓周,退休前曾经是四川省劳改局职工,2002年进入该局,后分配至川南某劳改大队,主要负责档案室管理工作。

至于那份档案发现情况如下:2003年4月,因单位改制,档案室整体搬迁,在清查归档过程中于一个编号为“0013”号档案柜底层发现一本来历不明案卷,之所以这么说是因为该案卷外部封面没有注明编码,也没有任何相关文字信息,在得到现场某领导批准后,我跟一同事打开此卷,发现里面是一份笔录,写作者为一“王”姓劳改犯,内容全部是此人于1999年所经历一次重大事件,其中离奇程度完全可以用“骇人听闻”四个字来形容,之后我用了整整三天时间将其阅读完毕,后立即上交领导,半个月后得到消息,该档案被某部门调走(因保密关系,不能说出该部门名称),原因不明。

发帖之前务必说明三点。

第一,关于这位“王”姓犯人情况如下:在发现该档案后,我们科室专门抽调人员对此人进行了一次调查,发现该犯于2001年被捕入狱,罪名是“倒卖文物罪”,关押地点正是当时我所处的劳改大队,两年后即2003年1月刑满释放,在准备进一步做追踪调查时候,接到上级通知,要求行动终止,第二年我工作调动,调至重庆某司法局,一直干到今年退休,因条件所限,之后再也没有对该犯做更多了解。

第二,因为该笔录涉及到多处真实地名以及1999年发生的多起真实事件,为避免不必要麻烦,同时因为从未见过该犯本人,对笔录内容的真实性无法保证,受种种因素影响,我在此郑重声明,本帖内容俱为虚构,如有雷同,纯属巧合。

第三,为能真实呈现1999年那次重大事件整个前因后果,以下内容为档案原文,当然,将使用该人犯为第一人称。

最后再强调一点,因年代久远,加上本人记忆力因素,帖子内容跟档案原文必有差错,老朽不才,望乞原宥。

服刑人姓名:王洪兵

籍贯:成都成华区

家庭住址:成都市国营“512厂”第二家属区3栋

服刑编号:01178

管教警察:张杰

存档时间:2003年1月9日

1999年5月,我从成都城北某监狱服完刑出来,回到原单位“512厂”。

我们厂在城北,主要经营建筑材料,本来我是想回厂上班,但因为坐牢的事情,人事科一直拖着不批准,我父母是厂里面的老工人,托人去说情,还是没用,在家呆了半个月,实在没办法,我想起一个人,于是打了个电话过去。

那人叫彭文忠,是里面的一个“战友”,我是97年进去的,原因是跟人合伙盗卖单位一批建材,判了两年,当时彭文忠已经在里面了,他是93年进去的,他原先是成都南门某厂矿职工,下岗后跟人合伙在“火车北站”一带通过“摆象棋残局”还有“丢包包”等各种手段骗钱,被抓后按“诈骗罪”判了5年,在里面时候我跟他关系很不错,98年他刑满释放,出去前特意留给我一个传呼号,叫我出去后一定找他,还说,要是混不下去尽管开口,他手里头有“门路”。

电话很快回过来,对方是个女人,听声音40余岁,听我说完,女人叫我晚上去“星桥电影院”,里面有一家“杨姐发屋”,老彭会过来见面。

于是晚上我就去了一趟,“星桥电影院”我之前去过一次,在城南“九眼桥”附近,旁边好几个大型国营厂矿,当时里头生意很不错,但后来因为周围厂矿搬迁,没了人气,好像07年时候就拆了。

闲话少说,去了后找到那家发屋,等了一阵,老彭出现,一张小圆脸跟之前没什么变化,就是头发白了不少,还穿了一双黑色的橡胶高筒靴,身上时不时发出一股腐臭,像是才从下水道钻出来。

“战友”见面,自然亲热,他把我带到旁边一家烧烤摊,买了一瓶“泸二”,先狠狠干了一杯,然后互相说了说情况,老彭说他98年出来后,本来想回“火车北站”重操旧业,但发现难度不小,一个是原先的几个老伙计抓的抓,逃的逃,凑不齐。还有一个,那一带这一两年警力加强了不少,随时都有派出所的巡逻,不好办事,本来想去其他地方比如“西门车站”或者“石羊场客运站”,但各有各的山头,江湖规矩,此事只有作罢,在家呆了几个月,经一个亲戚介绍进了现在的单位。

我就问是什么单位,老彭说,就是九眼桥那个“水闸站”,里头有个清淤组,他是里头的清淤工人,一个月三百多元,包两顿饭。

我就说了我的现状,老彭说,要不这样,现在是6月初,7月就是汛期,因为任务重,每年都要招两个短工,从7月做到10月,一个月200元,包两顿饭,他跟组长熟,可以去说一下,争取提前把你招进去。

我有点犹豫,说200元也太少了,也就够抽烟。

老彭说,钱多钱少的,你先过来,到了年底说不定还有一笔财路。

我就问什么财路,老彭说是这样,他有个老兄弟,原先一个厂的,听说跑到东三省那边跟人合伙从前苏联倒卖钢材,据说很来钱,但是没此人联系方式,不过年底此人肯定要回成都,到时候去找他,以他二人的关系,他肯定把我们带过去,到时候一起挣大钱。

这话一说,我动了心,就说“要得”。

于是第二天就去了九眼桥那个水闸站,简单登记一下,当天就穿上制服上班,至于工作自然分到清淤组,跟老彭成为同事。

本来一起按部就班进行,我还一直念着“倒卖钢材”的事情,闲暇时间还找人了解这方面的知识,但俗话说得好——天有不测风云,干了不到一个月,在我们管段发生了一起看似普通的“浮尸”案,之后突然就失去控制,活生生把我卷进去,活生生,把我扯入一个无底深渊。

我这么说并非危言耸听。

我清晰记得出事那天是6月18号,因为是“端阳节”,所以记得日期。

那天大概中午1点左右,我们组正在水闸站吃午饭,接到一个电话,是“区防汛办”打来的,说在“合江亭码头”有一批防汛沙袋,叫我们派人搬回站上。

当时组长廖某某就骂了句娘,原来“合江亭码头”附近有一座办公大楼,叫“XX大楼”,现在已经拆了,当时里面有好几个部门办公,区防汛办就在里面,每次卸沙袋时候都偷懒,堆在那个码头上面,叫周围几个管段自己派船去拖运。

廖某某就叫我跟老彭去,我们丢下碗筷,开一条小汽船往上游去,开了两百多米就到了“小码头”位置,其实就是一道斜坡,在府南河南岸,修在河墙上面,而对岸是一座古代亭子,就是著名的“合江亭”。

开到近前,停好船,我们下去搬运,当时整条斜坡上密密麻麻堆满了沙袋,是那种灰白色的麻口袋,农村专门用来装化肥的那种,每一个都鼓鼓囊囊。

搬了10袋左右,老彭看了一下汽船“吃水线”,说不能再搬了,怕沉,先回去一趟,然后搬第二道。

因为当时正值正午,太阳悬在头顶很毒,我跟老彭就摸出烟来,蹲在斜坡上抽,准备抽完就回去。

抽了几口,我只感觉河腥臭里面夹杂了一股说不出的臭味,于是左看右看,一下发现斜坡底下的水里面,浮着一段“灰白色”物体,四四方方,有菜板大小。

我当时第一感那就是一包沙袋,就一指,说,你看底下落了一包。

老彭也看见了,他说他当时第一感也觉得是沙袋,就骂了一句,说,狗儿的,东西掉水里头也不捞起来。

边说他边跑下去,跳上船,取来一根竹竿,有两米长,头头上有个铁钩,是平时专门钩河里的垃圾用的。

他就持竿跑上来,俯下身去钩,因为那个位置的水面距离我们站的地方有一米五高,那“方块物”感觉在水下面有半米,正常用手捞是不够的,必须用竹竿。

钩了几下,感觉钩住了,老彭一扯,那东西却纹丝不动,不知道是被什么缠住了,还是本身重量很重。

我就说,我来。

说完我接过竹竿,狠命一扯,那东西往上抬了一下,感觉异常沉重。

我当时隐隐感觉不对,因为这批沙袋的重量我搬运了这么多包,感觉就没这么重的。

我就双手发力,狠狠一扯,感觉一下松了,无声无息,那“方块”一下浮了出来。

只听旁边,老彭忽然低吼了一声:不对!

但已经晚了,那“方块”已经整个浮出来,有手有脚,还露出一张灰白色人脸,竟然是个死人。

这下猝不及防,我猛的丢掉竹竿,往后就躲,站立不稳一屁股坐在沙袋上。

旁边老彭也吓一跳,身子缩了一下,只见那根竹竿失去抓握,缓缓往右边偏,老彭回过神,一把抓住。

这时恶臭猛的袭来,我赶紧蒙住口鼻,忍不住叫:“我靠死人!”

老彭明显见过类似场面,没我这么惊惶,抓住竹竿,伸长脖子去看,我一时也好奇,探头去看,一下看见两条人腿,光着脚,穿一条黑色长裤,两个裤腿都挽到膝盖位置,露出的腿肉泡得发胀,呈恐怖的死灰色,一看就在水里头泡了好多天了。

我不敢去看尸体的脸,问:“男的女的?”

“我的个天!”老彭突然说了一句。

我有些奇怪,瞟了他一眼,发现他直勾勾盯着尸体,嘴巴张开,明显看到了非常恐怖或者非常奇怪的东西。

“咋了!”我忍不住问。

老彭身体抖了一下,像是回过神,回头看了我一眼,我发现他眼神居然是极度惊恐。

我感觉不对劲,就算看见死尸也不至于这种眼神。

“咋回事?”我蒙住口鼻问。

“国华。”老彭阴沉道。

我没听懂:“国华!什么国华!”

老彭没回答,回过头又直勾勾盯着尸体,盯了几秒,眼里忽然闪过一道很奇怪的光,像是发现了什么东西,脖子朝前一伸。

这时河对岸隐隐有人尖叫一声,抬头一看,合江亭上直直站了两个人,都直勾勾望着我们这边,明显发现捞起尸体了。

老彭瞟了对面一眼,思索几秒,忽然双手抓住竹竿,一扯,只听底下传来一个很恐怖的水声,就像一坨冻肉被扯动。

老彭不停,缓缓拖着竹竿朝下走去,底下,只听水声“忽忽”,尸体也缓缓扯了过去,很快就出现在斜坡底部,一下就完整呈现出来。

恶臭袭来,我看得清晰:是一具男尸,仰面倒在水中呈“大”字,脑袋半秃,一张死灰色瘦脸,双眼紧闭,嘴巴大大张开,感觉很惊恐的样子,左嘴角上有一颗醒目的大黑痣。

而尸体上身光溜溜的没穿衣服,跟腿部一样也泡的发胀,下身是那条黑色长裤,整个感觉此人有50岁到60岁左右年龄。

我看得头皮发麻,只有死死捂住口鼻。

底下,老彭却向前走了几步,走到尸体近前,忽然蹲了下来,左手迅速伸出,在尸体身上扯了几下,又迅速缩回来。

我顿时狐疑:他在干什么!

这时身后远远的,有人尖叫:“死人子!”

回头一看,有几个人正从“九眼桥”方向沿着河墙跑过来,明显来看热闹的。

前方,老彭已经站起来,右手抓住竹竿,扯了几下,一下扯脱,“啪”一声丢在地上,他也不回头,缓缓倒退上来。

这时我注意到他的左手很迅疾的往左边裤兜里塞了一下,又缩出来,明显塞了一坨东西进去。

我心头一跳:我靠!他从尸体身上摸了一个东西走!

正不知所措,头顶有人在尖叫:“是个男的!”

抬头一看,河墙正上方探出三个人,都一脸惊恐俯视我们,应该是才跑过来的。

“好臭!”其中一个捂住鼻子:“死了至少半个月!”

“快打110!”旁边一个戴眼镜老者说。

“附近哪儿有电话?”另一个问。

捂住鼻子的朝身后一指:“就XX大楼政务中心就有!”

“兵兵。”老彭忽然头也不回道:“你在这儿守着,我去报警。”

说完他直接从我身边跑过,跑上斜坡,一下消失。

我站那儿手足无措,只感觉恶臭扑鼻,赶紧往上移动,到了斜坡上端,感觉臭味稍微好点。

过了两分钟,老彭跑回来:“打了。马上来。”

我想起刚才的事情,瞄了一眼上面的人群,凑过去压低声音:“你刚才说什么国华!”

老彭扫了一眼周围,面无表情。

半晌,他才从牙缝里挤出一句话:“等会儿给你说。”

又像想起什么,补充道:“对了,等会儿派出所要问话,由我去说。我咋个说你咋个说。切记。”

五分钟后开来一辆警车,跳下来四个人,两个制服两个便衣,其中一个“光头”便衣像是头儿,叫一个制服在上面拉警戒线,同时驱赶走围观者,他们三个则跑下来,“光头”简单问了我们几句,叫另一个制服给我们做笔录,他跟另外一个便衣跑到最底下,凝视尸体一阵,戴上手套,蹲下来查看,同时低声交流。

这边厢,那个制服不停问我们问题,我基本不吭声,都是老彭一个人在回答,我只管“是是是”附和。

问了一分钟左右,底下,“光头”忽然朝我们招手:“都下来。”

我心一紧,只有硬着头皮跟随制服下去,下到近前,光头站起来,一指尸体的脸:“捞起来就这样?”

恶臭扑鼻,我死死蒙住口鼻,瞟了尸体脸一下,顿时头皮狠狠一麻。

原来尸体脸上竟然出现了恐怖的变化,出现了几道奇怪的血水,很细,分别从两个眼眶,两个鼻孔,还有左嘴角流出来,同时左边耳朵,也流出一道,顺着脖子流到了水泥地面。

至于右边耳朵如何,因为角度关系无法看见。

“嚯!”旁边老彭也惊呼一声。

“捞起来就有血?”光头逼问。

我赶紧摇头。旁边老彭也摇头:“没有。捞起来脸上没血。”

“确定?”光头问。

“确定。确定。”老彭忙不迭点头。

光头点点头,沉思几秒,问制服:“问完没有?”

“差不多了。”制服回答。

“那签个字就可以走了。”光头又对我们道:“你们先回站上,等我们这边结束会通知你们。”

制服又问了几句,看看差不多了,叫我们签字,说可以走了。

我跟老彭赶紧上了汽艇,我开船,飞快开出,足足开出去50多米,我才松口气,回头瞟了一眼,只见斜坡上又多出两个人,匆匆往下走,其中一个提着一个银色皮箱。

“法医。”老彭道。

我回过头,打量老彭一眼,心头涌出无数疑问。

“什么国华?”我再也忍不住。

“他叫国华。”老彭道。

“就那个死人?”

老彭点下头:“好像姓黄。”

“黄国华。”我重复一遍,只感觉不可思议:“你认识?”

“应该是他。”老彭一脸复杂:“我跟他坐过两年牢。”

“两年牢?”我一惊:“就我们那个监狱?”

老彭点点头。

我脑子里飞速旋转了一下:黄国华,50余岁,半秃,瘦脸,左嘴角有一颗大黑痣……我在里面的时候好像没见过这么一个人啊!

“你不会见过他。”老彭道:“他95年就——”

“放出去了?”我点点头:“难怪。”

“不是。”老彭嘴里发出一个不明声音:“95年。他死了。”

我一时没反应过来:“死了?谁?”

“就他。黄国华。”

我顿时懵了。

老彭一脸铁青,直勾勾注视某个方位。

我一下回过神:“我靠你说什么!你说刚才那个人95年时候死了!”

老彭点下头:“监狱宣布的。说就在锅炉房。”

“就洗衣房后面那个锅炉房?”

“就那儿。”老彭道:“当时就宣布他头天晚上在锅炉房死了,也没说明原因。”

“我的个天!”我只感觉一股寒意:“95年!死了!我靠你确定尸体是他,就是黄国华?”

“我认得他的脸。”

“怎么可能!”我还是不相信:“95年!死了!怎么可能,你刚才看他的尸体,还没腐烂,最多死了不到一个月!”

老彭沉吟不语。

我突然想起一事,不由瞄了他左边裤兜一眼,发现里面拱出一坨,明显装了一个小东西,裤兜外侧浸出一圈水。

这时老彭忽然抬起头,跟我目光对上。

他凝视我一眼,反应过来,飞快低头瞟了自己左边裤兜一眼,迅速抬头,跟我对视。

“嘿嘿!”他忽然阴笑一下:“你看见了。”

我硬着头皮,点下头。

“等会儿再给你说。”他淡淡说了一句,回头看了一下,前方出现一座大桥,桥面上车水马龙,人来人往,正是“九眼桥”,穿过去不远就是我们单位水闸站。

老彭回过头,打量我几眼,道:“这个事情出大问题了。”

我点点头,手足无措。

“等会儿回去廖组长他们肯定要问。”老彭道:“你嘴巴给我牢靠点。我这边要马上去找个人,确定几个事。”

顿了一下他阴沉道:“总之王洪兵你给老子听好,这个事涉及到一件陈年旧案,情况不明,你千万不要出去乱说,切记。”

@ty_猕猴桃549 2019-11-12 17:21:56

楼主你更新频率是一天还是几天一更?

-----------------------------

争取一天更

回到水闸站,廖组长他们果然已经听说“合江亭”那头捞起一具男尸,都围过来打听,老彭说了几句就去搬沙袋去了,我心头有事,敷衍了几句,看他们几个还在不停追问,廖组长不耐烦,说“捞起个尸体有啥稀奇的,散了散了!”,于是大家才各自散开。

我赶紧去帮老彭搬沙袋,周围人多,我二人都没吭声,很快就搬完,老彭说了一句“出去买包烟”,匆匆出了铁门。

足足半小时他才回来,面无表情,我一时也不好询问。

此后无话。直到3点半时候,才来了个电话,说“合江亭”那头警戒线已经撤了,叫我们过去搬东西。

我跟老彭赶紧上了汽艇,飞快朝那边开,很快开进“九眼桥”桥洞底下,老彭忽然说“停!”

我赶紧熄了火,汽船靠着一面桥墩停下,老彭朝身后“水闸站”方向张望几眼,几下爬到汽艇中央,朝我一挥手:“过来我给你说。”

我知道他有重大事情要交代,肯定跟那具男尸有关,不由紧张起来,赶紧猫腰爬了过去,老彭摸出烟,一人一杆,他一边抽,一边鬼鬼祟祟朝周围打探,外面是大太阳,头顶的桥面上人流如织,喇叭声不停,但桥洞里头不知道是不是当时我心虚,总感觉阴森森。

老彭张望一阵,确定没人注意我们,这才压低声音:“这个样子。晚上你跟我去我们厂宾馆办件事。”

我没听懂:“你们厂宾馆,哪里?”

“蓝光宾馆。”老彭道:“原先是蓝光机械厂招待所,就在新南门那边。”

“你是蓝光机械厂的?”我随口问,那个厂我知道,就在上游“新南门客运站”附近,是个大型国营厂矿,原先是军工性质,现在改制成民办,至于那个“蓝光宾馆”,大致方位我知道,在“兴安桥”跟“新南门大桥”之间,跟府南河就隔了一条马路。

老彭点下头:“到时候下班,我们一起过去。”

“就那个蓝光宾馆?”

“是。”

我有些奇怪:“去那儿干啥?”

老彭不语,从左边裤袋摸出一包东西,是个半透明塑料袋,他打开袋子,从里头扯出一串钥匙,丢在我们中央地面。

我一头雾水,捡起来一看,是一把普通的门钥匙,触手异常冰冷,就像才从冰箱里拿出来,钥匙下面有个蓝色的小塑料牌,上面印了几个白色字——“蓝光宾馆”,还连了一串粉红色塑料松紧圈,是用来挂在手腕上,防止遗失的。

“蓝光宾馆。”我念了一句,来回一看,发现塑料牌后面贴了一块白色胶布,年月久了全是黑色污渍,上面歪歪扭扭用钢笔写了一排数字——“405”。

“405!”我念道。

“405号房。蓝光宾馆。”老彭道。

我有些狐疑:“谁住那儿?”

老彭古怪一笑:“你闻一下。”

我一愣,把钥匙串放到鼻子底下,一嗅,一股恶臭!

“我日!”我猛一丢,钥匙“啪”掉在船板上。

“闻出来了。嘿嘿。”老彭一脸不怀好意。

我脑子里怪光一闪:“我靠他身上的!”

老彭点下头。

我全明白过来:“你当时摸的东西就是这个!”

老彭点点头:“当时认出他是国华我就感觉不对劲,一下又看见他手腕上有串门钥匙,感觉是线索,就顺手牵羊,没想到居然是我们厂宾馆!我估计,他死之前应该就住在那里头,405房间!”

我只感觉一股寒意,身体不由自主有些发抖,赶紧点头:“多半是。那就奇怪,他怎么死在合江亭那边?”

“很多种可能。”老彭阴沉道:“跳河。不小心溺水。或者——凶杀。”

我一凛:“你说有人把他——”

我做了个砍脖子的动作:“——然后丢河里头?”

“不是不可能。”老彭直勾勾盯着钥匙:“你看当时他脸上那几道血,很像是中毒。”

“中毒!毒杀?”我问。

“不好说啊……”老彭深深抽一口烟:“不管他是怎么死的,这个暂时不管,现在关键问题,是他应该是95年时候就死了,死在关我们的那个监狱,咋个隔了4年,突然人出现在府南河里面?”

“那95年他就肯定就没死。”我道:“有人假传死讯。”

老彭点下头:“是监狱。现在关键是,他们为啥要这么做?”

“总有理由。”我道。

“嗯。是有一个理由。”老彭扶了扶眼镜:“我跟他都判断,是因为陕西那座古墓。”

我一时有些懵:“古墓?他,谁?”

老彭朝周围张望几眼,凑过来:“王洪兵我实话给你说,这件事我本来不该告诉你听,但是一个是你也算我患难兄弟,还有一个,这件事现在看来已经开始不对劲了,我一个人力量有限,好多事情可能多半要你去做。”

我机械般点头:“你说,什么事!”

“就那个尸体,黄国华。”老彭道:“你猜他是干什么的?”

“什么?”

“是个盗墓的。”

“盗墓!”这个倒很意外。

老彭点下头:“我是93年进去的,当时他已经在里头了,跟我不是一个房间,但是是一个监区,平时放风吃饭做活路都要碰上,所以也算比较熟,所以当时一看见尸体那张脸,我就认出来,百分之百是他。”

老彭抽口烟,又道:“他的身份其实倒不是很复杂,郫县哪个镇的人,92年因为盗墓被抓进来的,说他当时在金牛区哪个茶楼正在跟人分赃,被区分局抓了,判了10年。”

“10年!”我一愣:“这么重!”

“这个是他身上几个疑点之一。”老彭道:“照理说挖墓不会判这么重,后来就听有人说,他是在陕西挖一座墓,然后后来遭抓的,至于判这么重,据说是,他好像在那座墓里面挖出了一件不得了的东西。”

“是什么?”我赶紧问。

“这个就不清楚。”老彭咂咂嘴:“那座墓的具体位置,墓葬的性质,挖出了什么,统统不清楚,总之很神秘,后来95年,突然传出他死在那个锅炉房,当时还有个疑点,监狱居然没宣布他死亡原因。”

“会不会是越狱?”我猜道。

“不大像。”老彭摇头:“当时我们也估计他是想越狱,结果在锅炉房被打死了,或者锅炉房出事故,把他烫死了,但是不管咋个死,他性质要是越狱,监狱肯定要宣布原因。”

“对。”我点点头:“里头肯定有鬼!”

“我跟他当时就估计——”老彭道:“多半跟那个东西有关。”

“就那个从墓里挖出来的东西?”

老彭点点头。

我想起一事:“你跟‘他’!他是谁?”

“聋子。”

“聋子?”我第一次听到这名字:“谁?”

老彭没回答,用手去扯鼻毛,看表情似乎有难言之隐。

我反应过来:“你说要去找一个人,就是那个——聋子?”

老彭点点头,迟疑一下才道:“是这样,我跟他关系很复杂,一两句话说不清楚,现在主要是这样,他跟国华,就那个尸体,他们两个之间有一笔陈年旧账,他这么年一直在调查95年黄国华猝死的事情,所以刚才我给他一说,他就要求我们这边抓紧时间,把这个事情查一下,他因为还在外地,大概两三天回成都,到时候多半要跟你见面。”

我明白过来,指了指钥匙串:“所以你准备去蓝光宾馆。”

“对。”老彭丢掉烟头,凑过来:“我是这样计划,我估计国华死之前就住在那里头,但是有个问题,就是当时看他尸体烂的程度,估计死了至少5天以上了,你也知道宾馆当天都要查房,他几天不回去,房子肯定要清理,就不知道他有没有留下东西。”

我点点头:“你意思,我们晚上去那个宾馆,然后看他留下什么东西。”

“对。”老彭指了指钥匙:“我们现在有门钥匙,到时候就说我们是黄国华朋友,他突发疾病住院,我们过来帮他取东西。”

我只感觉呼吸急促,忽然想起一事:“不对!”

“怎么?”老彭问。

“派出所!”

“你怕警察已经过去了?”老彭咂咂嘴:“这确实是个问题。但是我估计他们没这么快,当时尸体你也看到了,除了一条裤子什么都没有,我估计他们现在还不知道他的身份,但是也不会拖太久,所以我们一定要快,晚上下班就过去!”

我只感觉身上一阵一阵寒气,一时有些犹豫,啧了一声问:“那,你晚上去不就行了,我过去干什么?”

老彭斜睨我一眼:“你怕了?”

我咬咬牙:“现在是死了个人啊老大,是个命案!属于刑事案!这万一被——”

“这里头是有危险性。”老彭嘿嘿一笑:“所以要想个万全之策。我已经有个法子,但是你一定要去,因为要你配合。”

@ty_138533231 2019-11-13 18:45:04

楼主你的题材仅限于盗墓吗 哎

-----------------------------

其实这个故事盗墓只是很少一部分,最终揭秘的是1999年真实发生的一次重大事件,这里先卖个关子。

现在回想起来,那天在九眼桥底下要是我马上拒绝老彭,他也不会拿我怎么样,后面的所有事情自然也都不会发生,但怎么说呢,当时我没犹豫,立马就答应晚上跟他去,主要因为这几点,一个是出于讲义气,这个就不说了,第二个是确实感觉这个命案太奇怪,死了4年的人这么会突然从府南河里面冒出来,而且感觉死亡时间在几天前,这确实太匪夷所思,我当时确实非常非常好奇,想搞清楚这背后到底发生了什么问题,还有,这具男尸毕竟第一个发现者是我,第一个打捞他的人也是我,总觉得冥冥中有某种“因缘”在里头。

当然,最重要一点,是我当时的世界观,像我们这种刑满人员,说实话在社会上立足确实太不容易,有太多限制,要靠自己拼命说实话,确实很难挣钱,所以潜意识里头,对那种“沾黑”的人物,有一种本能的“靠近欲望”,就想靠近这类人物,靠着他们去出人头地挣大钱,那位“聋子”当时我没见过本人,只是听老彭说了一两句,但我第一感觉此人是一个有点“门道”的人物,而老彭跟他之间似乎有某种不正常的亲密关系,当然不是说同性恋这方面,而是怎么说呢,总之感觉可以通过做这件事,可以去接触这么一号人物,当时我就是这么一个直觉。

所以说这就是命,当天晚上我就按计划参与了那次行动,然后一步步卷入了那次空前绝后的“99年蒙古复活事件”。

解释一下,这里头的“蒙古”不是我们北方那个国家,而是另外一个你们无法想象的物体。

我记得当时从“合江亭”搬沙袋回来已经快5点,因为在“九眼桥”谋划事情耽误了时间,还好,廖组长没引起警觉。

至于老彭的“计划”等会儿你们自然会知道,之后无话。

到了7点半下班,我跟他按计划去了“星桥电影院”,就那个发屋,当时里头有两个女人,一个是老板娘姓杨叫杨红,就是之前接我传呼那个,此人39岁,原先跟老彭是一个厂的,几乎同时下岗,之后二人伙同其他几个下岗工人合伙开始在“火车北站”一带行骗,93年严打,老彭他们几个被抓,杨红运气好,半年前就“金盆洗手”跑到星桥电影院开了这家发屋,所以没进去。

废话几句,接着说,到了发屋后,老彭叫我就在里头,哪儿都不要去,他先到“蓝光宾馆”那头侦查一下。

说完他匆匆离开,足足过了一个小时,差不多9点钟时候他才匆匆回来,把我拉到一边,压低声音说,宾馆大堂里头有两个人,一男一女,他在外面观察了整整40分钟,没看见有派出所的出现,感觉里头也没什么可疑的人,但是也有可能有“陷阱”,不敢保证。

我有点紧张,问,那计划变不变?

老彭没吭声,不停抽烟,过了一阵正要说话,他身上传呼机响。

他看了一眼,站起来跑到旁边一家烟摊去回,10分钟后跑回来,脸色有些不对劲。

“咋了?”我赶紧问。

“计划可能要变。”他道:“要加入一个人。”

我有点吃惊:“谁?”

“说是叫军军。”老彭皱眉道:“是聋子一个手下。马上过来。”

“聋子派来的?”

老彭开始扯鼻毛:“他说这个人会办事,对付派出所也有经验,过来协助我们一下。”

我有些担心:“关键是可不可靠?”

“这个问题应该不大。”老彭不停扯鼻毛:“我是担心——”

这句话他没说完,眼神直勾勾盯着一个方向。

我一时也不知道说什么话,只好闷头抽烟,心头说不出的感觉,似乎有一团“阴森”在周围窥视我。

大概过了20分钟,一个穿黑皮夹克的人走过来,上下打量老彭:“彭文忠?”

外面光线不好,只感觉此人30多岁,光头,干瘦,瘦长脸,眼神阴狠。

老彭站起来:“军军?”

那人斜睨我一眼,不吭声。

“来。进来说话。”老彭说完就朝里头走,瘦子抬腿跟上,我迟疑一下,也跟过去。

三人进了里面一个小房间,是个杂物室,拉开灯后光线阴暗。

老彭招招手,我们三个都在中央地面蹲下来,老彭一人发了一杆烟:“聋子好久回成都?”

“不晓得。”瘦子军军叼着烟,直勾勾盯着老彭:“你这边情况咋样?”

我只闻到他身上一股浓重的腋臭,下意识摸了摸鼻子,旁边军军突然横我一眼,眼神阴毒。

“大堂有两个人。”老彭道:“男的像是老板,女的是小妹,其他我观察了一个小时没看见可疑人物。”

“你有啥子计划。”军军问。

“是这样。”老彭瞟了一眼窗户外面:“目前我们手里头有一串房门钥匙,是宾馆405房间,当时套在尸体手腕上,所以估计他死之前是住在那个里头的,现在问题是,尸体看样子死了五天以上,宾馆发现他几天都没回去,又没上交钥匙,会不会报警?”

“这个不会。”军军道:“宾馆会先吃他的押金,留下的东西会搬出去,搬到保管室,到时候会按天数收取保管费。”

老彭点点头:“也就是说他们不会报警?”

“报个屁。”军军阴沉道:“他巴不得你消失一年,他好收一年的保管费,你说的报警只有一种情况,就是发现房间里头死了人,或者有血迹。”

“那就好。”老彭道:“那你看一下我们这个计划是否可行。”

“说。”

“我是这样打算,冒充黄国华的朋友,给他们说黄国华出了车祸,住在省医院,他委托我们过来拿他的东西,我想我们有门钥匙,宾馆会同意,至于保管费我们就照给。”

“有两个问题。”军军道。

“你说。”老彭皱起眉。

“第一,”军军道:“你敢肯定他登记的名字是黄国华?”

我跟老彭都一愣,黑暗中互望一眼。

“第二。”军军继续道:“是最危险的,有可能有警察在那儿蹲点,他们已经查出他死之前住那个宾馆。”

老彭狠狠吐一口烟:“感觉不会这么快。”

“这样。”军军阴沉抽了一阵烟:“不要说是黄国华朋友,说我们是省医院的串串(注:黑中介),说危重病房有个病人,住院需要一些东西,交给我们一串门钥匙叫我们过来取,宾馆要是问他登记的名字,就说当时他已经人事不省,没来得及说。”

老彭点点头:“对。可行。”

“至于‘雷子’——”军军道:“这样,你们跟我去一个人,我在大堂对付,另一个上去取东西。”

老彭看我一眼:“要得。”

“哪个跟我去?”军军问。

老彭扯了扯鼻毛:“这个样子,我们三个都去,我在外面接应,王洪兵跟你进去。因为我原先单位在里头,怕熟人认出来。”

军军看了一下手表:“9点45。我们11点过去。”

11点时候,我们准时从发屋出发。

20分钟后到“蓝光宾馆”门口,是个5层楼,稀稀拉拉亮着灯,外面“蓝光宾馆”四个霓虹灯不停一黑一闪,像是哪里短路了,大堂很小,里头亮着灯,没看见一个人。

我们当时是沿着河墙过去的,躲在河滨花园里面,隔着马路观察了一阵,老彭压低声音:“那我就在这儿。你们把细点。”

军军抬腿就走,我迟疑一下,只好硬着头皮跟上。

穿过马路,进了大堂,只听见电视机在响,是《还珠格格》,最近很火,第二部。

二人径直走到吧台跟前,一张脸探出来,是个20岁左右的胖女子,打了个哈欠问:“住宿哇?”

“找个人。”军军很警惕的左右看。

“哪个?”胖女子没好气。

军军摸出那串钥匙,丢在吧台上:“是不是你们宾馆?”

胖女子接过:“是。咋个了?”

“这个人有东西在房间里头,叫我们过来取。”

胖女子狐疑打量我们一眼,看了看钥匙:“405!哦,是他!”

“谁?”军军问。

“好像姓黄。”女子道:“租了一个月。”

“什么一个月?”军军问。

“租那个房间租一个月。”女子打个哈欠:“这个月3号租的。对了你们是他啥子人?”

“省医院的。”军军道:“他出车祸。给我们钥匙,叫我们过来取点东西。”

“出车祸?”女子张大嘴巴:“哎呀他才霉哟。你们自己上去拿嘛,房间我们没进去过。”

我忍不住,问:“他出去几天了?”

女子瞟我一眼:“几天?可能五六天嘛。晓逑得。”

说完又坐下去,继续看电视,光线在她胖脸上一闪一闪。

“走。”军军径直朝楼梯口走,我迟疑一下,跟上。

很快上到4楼,走了几步就看见了“405”房间,楼道里很阴暗,隐隐听到其他房间传出男女的嬉笑声音。

黑暗中军军朝周围张望一眼,摸出钥匙,房门缓缓打开。

里头一股袜子的臭味,很阴冷,我不由打了一个寒颤。

军军拉开灯,回手就关上门,屋内的情形呈现出来:是个单人房,中间一张床,上面放了一个旅行箱,完全摊开,里头乱七八糟是衣裤跟毛巾,床头还摊开了一幅大地图,上面放了一杆笔,一袋吃了一半的小面包,旁边丢了一双黑色袜子。

而床头柜上更乱,有一盒吃了一半的方便面,一个鼓鼓囊囊的塑料袋,不知道装的什么,旁边还有一包烟,还有一个没用的避孕套。

至于窗子跟前,挂衣钩上用衣架晾了几件花衬衣,还有几条内裤,窗帘拉得死死的,纹丝不动,难怪屋子里显得很憋闷。

我左右到处看,心头狂跳:不用说了,那个死者黄国华之前就住这里头,看屋里头的样子,很杂乱,像是屋主人外出办事,很快就会回来的样子,没想到尸体从府南河里头捞出来。

莫非老彭猜对了,他是被谁凶杀掉的?

我只感觉一股寒意,站在门口,竟然无法移动。

军军却径直走进去,站在屋子中央看了看,伸手把床头桌那个包好的塑料袋提起来,晃了晃,几下打开。

他看了一下:“过来。”

我赶紧走过去,军军已经把里头东西一股脑倒在那张地图上,我看见是一个黑色钱夹,一个红皮小笔记本,一杆钢笔,一个钢皮打火机,钱夹里头鼓鼓囊囊,装了不少。

军军盯着床上东西,问:“你最先发现尸体?”

我一愣,点头:“是。”

“说一下尸体样子。详细点。”

我有些不解:“样子......样子就是穿一条黑裤子,光脚,没穿衣服,裤子是挽到膝盖上面的。”

“那就对了。”军军道:“他是下河。之后死的。”

我赶紧问:“你估计咋死的?”

“这个要查。”军军像发现什么,用手一刨,露出了下面的地图。

我一看,居然是一张《成都市区地图》,很新,像是才买的。

“什么东西?”

军军低头去看,我也注意到地图上某个位置标注了一个奇怪的“黑三角”,旁边用钢笔写了两个很小的字。

“铁门。”军军念出来。

身后,房门忽然“砰”一下推开。

“你们是谁!”一个女人厉声问。

回头一看,是个50岁左右胖女人,正满脸惊疑。

军军没吭声,我赶紧道:“我们来拿东西。”

“拿啥子东西!”女人高声道:“你们啥子人!咋个进来的!”

我瞟了军军一眼,他正直勾勾盯着胖女人,我赶紧解释:“我们是黄——那个医院的,他出车祸住院,委托我们来取点东西,我们有钥匙。”

说完朝军军道:“钥匙。”

“你是哪个?”军军阴沉问。

“我是哪个!”胖女人来回打量他:“你问得奇怪!宾馆都是我的你说我是哪个!你们哪个医院!”

“省医院。”我回答。

“省医院?”胖女人明显不信:“哪个科?电话好多?我打过去问一下又没这回事!”

“她晓得电话。”军军朝女人身后一指。

女人狐疑回头,几乎同时,军军猛往前一跳,一下跳上床,闪电般扑过去,如同一只大鸷。

扑到近前,伸手对准女人颈子“蓬”的就是一下。

女人一声不吭,身子忽然一软,一下倒下去。

我一惊:“喂!”

“袜子!”军军命令。

我想也没想,抓起那双黑袜子就丢过去,军军接过,抬起女人脑袋,把袜子卷成一大坨狠狠塞进女人嘴巴里头。

我都看呆了,军军一声不吭,三两下从床单上撕下一根布条,把女人身子猛一下翻过来,几下就将她双手捆好。

“关门。”他命令我。

我心头蓬蓬乱跳,下意识跑过去,把门关上,军军已经直起身子,忽忽喘粗气。

地上,胖女人面朝下趴在床底下,双手被反剪到身后捆得死死,只见她两条腿不住剧烈颤抖,形成一个很奇怪的“罗圈腿”形状,兀自还在强直弯曲。

我心头还在乱跳:“我靠她有没事?”

军军阴森看我一眼,正要说话,忽然像听到什么动静,几步就跑到窗口,定了几秒,轻轻拉开窗帘。

“警察来了。”他俯视楼下。

我头皮一麻:“哪儿?”

“快点!”军军头也不回:“把那包东西还有地图拿走。搞快!”

我心头狂跳不已,手忙脚乱把那包东西塞进塑料袋,又三两下卷好地图,揉成一团,也塞进袋子。

军军已经站在门口,拉开一道缝隙朝外看,看我收拾完,说道“走!”

说完径直出门,我赶紧跟上,几步跑到楼道口,他朝下探视一眼,蹑手蹑脚朝下走,我赶紧跟上,楼道里一片死寂,只听一楼有急促的脚步声,很杂乱,接着有个男人声音在说话,一个女人在回答,像是那个胖小妹。

我急得不行,赶紧道:“要上来了!”

军军一声不吭,飞速下楼,我只好硬着头皮跟上,三两下到了二楼,军军朝走廊指了指,我懂他意思,赶紧跟上,闪身到了走廊上。

几乎同时,只听脚步声杂乱,好几个人冲上来。

“几号房?”一个男的问。

“405。”一个女人回答,是胖小妹。

我心头一震:那个男的声音好熟,好像是——中午那个光头警察!

惨了!

脚步声急响,几个人冲上楼,我松口气,回头一看,军军却不在了。

我大急:我靠他跑哪儿去了!溜了!

正不知所措,他从一个房间里头钻出来,抱了一大堆东西,全是白色铺盖跟枕头。

“你抱两床。”他命令我。

我不明就里,只好抱过几床铺盖。

“不要慌。”他道:“慢慢出去。不要喘气。”

说完他抬腿往下走,我只好跟上。

很快到了一楼,大堂里头一个人没有,门口有警灯闪烁,一看,停了一辆警车,一个“制服”正坐在驾驶室,看我们出来,警惕凝视我们。

军军抱住东西,径直走出去,到了门口,回头问我:“哪家干洗店?”

我一愣,反应过来,含糊道:“就......拐过去那家。”

警车上,那“制服”打量我两眼,回过头。

我暗暗松口气,跟着军军朝右边走,不由望了一眼马路对面,府南河“忽忽”而流,河滨绿化带里头树影重重,没看见老彭。

走了几步,楼上忽然有个女人尖叫了一声,声音在夜空显得很凄厉。

我头皮一麻,不由停住,前头军军回过头,狠狠看我一眼。

我不敢回头,赶紧跟上,隐隐觉得警车里头那个“制服”在目视我们。

走到前方一个街口,我长长松口气,这时黑暗中对面桥头有人“喂”了一声。

一看,一个人正站起来,看身形正是老彭。

我们赶紧走过去,老彭一脸铁青:“咋样?”

军军放下怀里的东西,喘口粗气,回头朝宾馆望了一眼,警车还停在那里,警灯兀自在闪烁。

“妈逼的差点遭!”我心头兀自乱跳。

“是个那光头警察。”老彭抹了一把额头:“来的好快!”

“住口!”军军阴狠道:“回去说。”

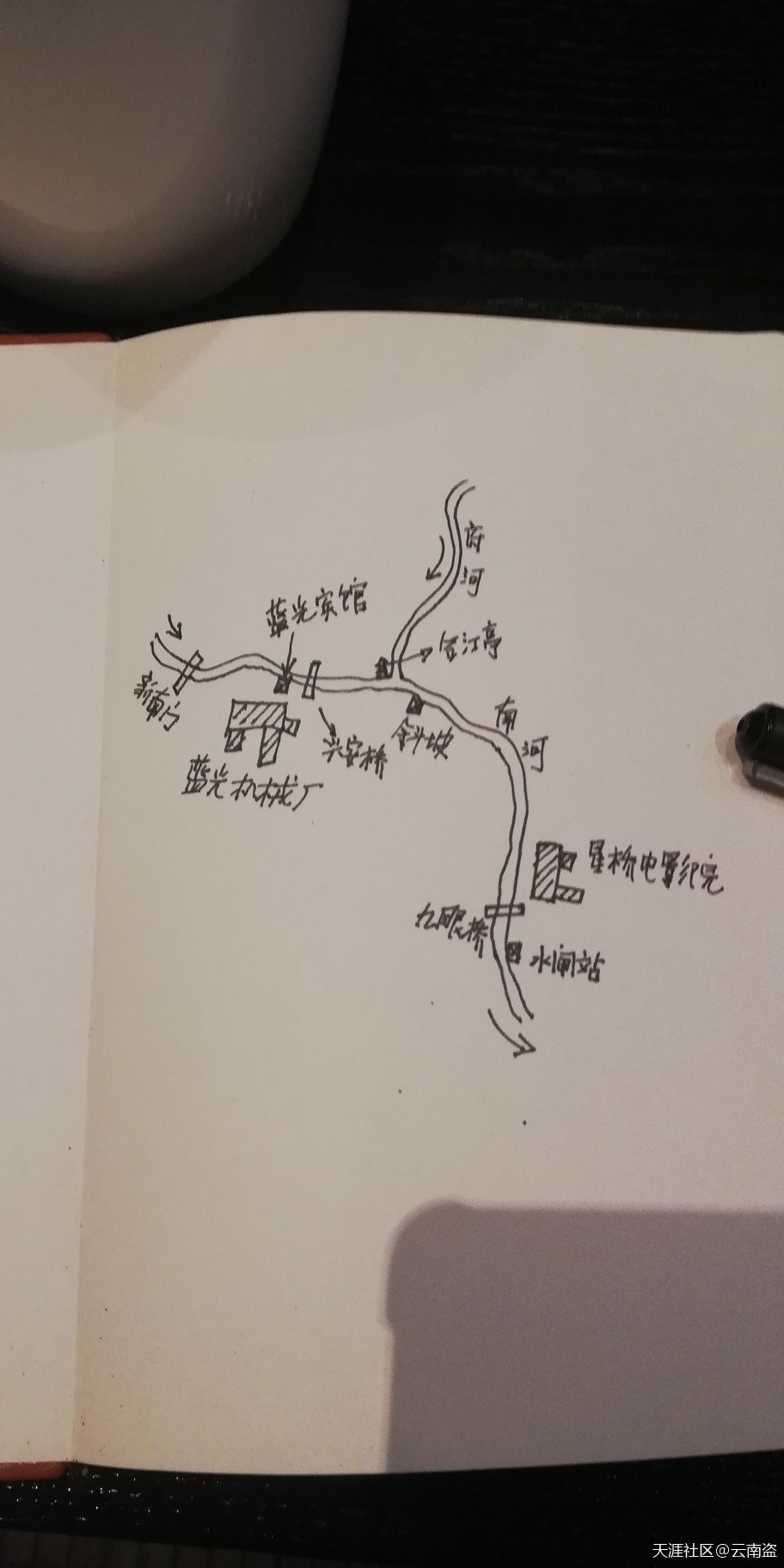

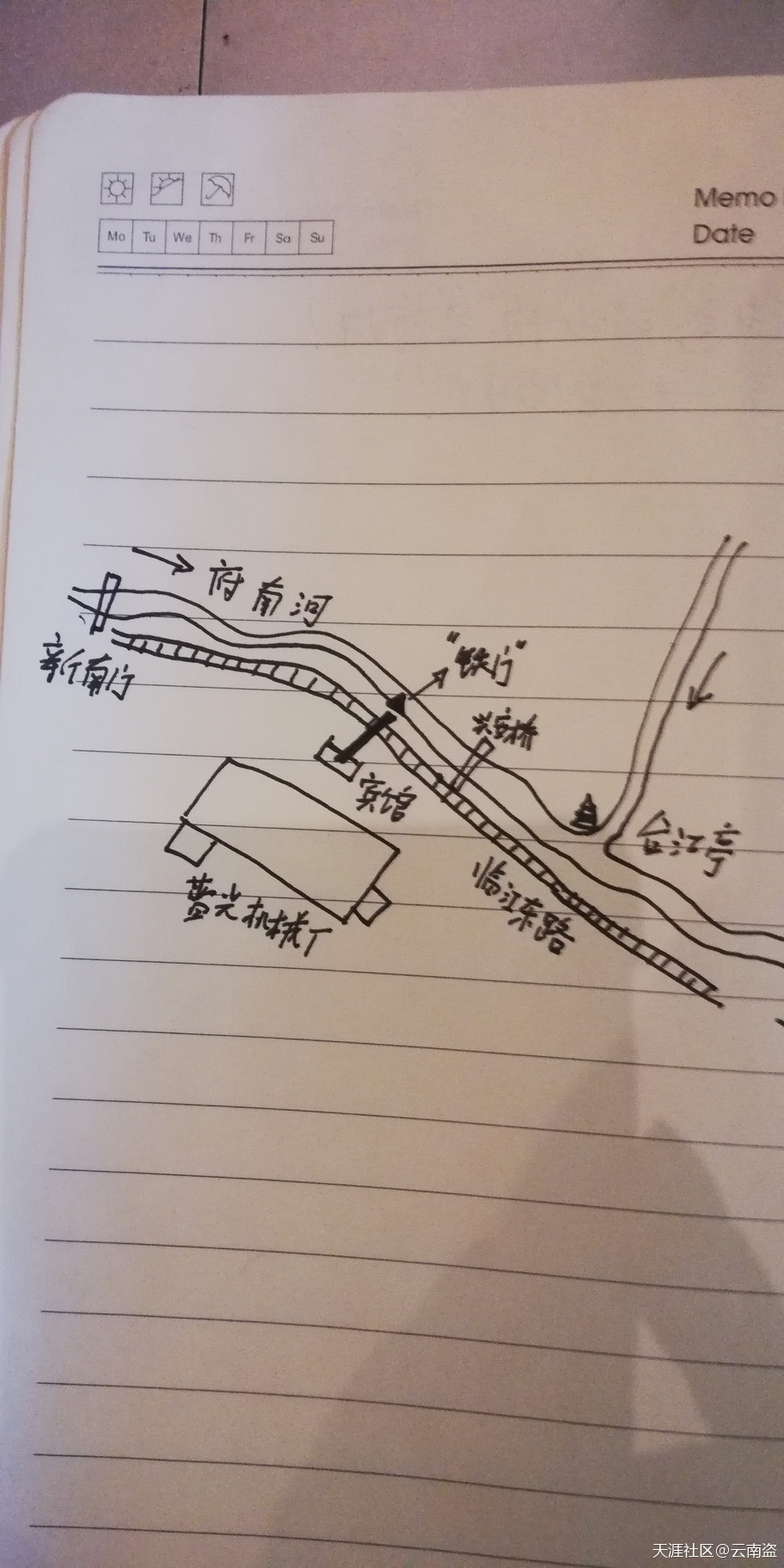

那张地图的局部手绘图。因为现在“新南门”那一带的建筑格局已经完全变了,原来的厂矿都拆走了,所以只能手绘。

回到“星桥电影院”已经12点过,电影院里头依然热火朝天,乌烟瘴气,打电子游戏的,打台球的,吃烧烤的,还有不少男女坐在售票厅阶梯上嬉笑打闹,等着看通宵录像。

我们三个一声不吭进了“杨姐发屋”,大房间里头有两个男的睡在床上在做按摩,我们进了里头那个杂物室,开灯关门,我长出口气。

军军做个手势,我赶紧把袋子里头的东西全部倒在地上,我们三个围过去,军军拿起那坨地图,三两下展开,摸出打火机“蓬”的打燃,凑近去看。

我跟老彭赶紧凑过去,火光摇曳,我看得清晰:地图皱巴巴,那个“黑三角”画在“府南河”里面,位置在“兴安桥”跟“新南门大桥”之间,更靠近兴安桥,“三角”下面还画了一根黑色直线,很短,末端通到一个“小方块”里头,戛然而止,而“小方块”旁边有四个印刷小字——蓝光宾馆。

而“小三角”上方用钢笔写了那两个歪歪扭扭的小字——“铁门”。

“那一段河里面是不是有一道铁门?”军军问。

“铁门......”老彭皱起眉。

我也很狐疑:“河里头怎么会有什么门?那一段我们经常经过,就是左右两道河墙,光秃秃的没看见什么门,更不要说什么铁门。”

“河墙。”军军盯着地图:“那个位置有没有什么开口,比如管道之类?”

“有!”老彭忽道。

“什么?”军军抬头问。

“你这么一说我想起来了。”老彭指着“黑三角”位置:“那个位置好像有一个排污口。”

“排污口。”军军道:“具体哪个位置?河道哪边?”

“就从九眼桥过去的左手边。”老彭道:“应该就是这个三角形标注的位置,很低,在水面下头,只有枯水期才露出来。”

“结构如何?”军军问。

“是个圆形开口。”老彭道:“是个水泥管道,大小可能刚刚够一个人钻进去。”

“外面有没有铁门?”

老彭皱了下眉:“应该没有。排污管道怎么会弄一道门上去,那不是影响排水?”

“好。”军军指着那根黑色“短线条”:“我们现在就先认定这个三角形就是指那个排污口,那这根线是不是指那根排污管道?”

我跟老彭都死死盯住那根“黑线”,老彭点点头:“有可能。”

“最后这根管道通到蓝光宾馆底下。”军军道。

“应该不会。”老彭摇头:“排污管道一头是排污口,另一头应该是一个污水处理池,一个小宾馆应该没有必要修这种池子,也没这个资格,环保局不会批准。所以要是这根线条是污水管道的话,那一头我估计应该是通到我们厂,就后面那个蓝光机械厂。对了——这个地图咋回事?”

“放在床上。”我道:“还是摊开的,上头还有笔,感觉那个国华之前躲在房间一直在研究这个地形。”

“他进去过。”军军道。

老彭一愣:“进哪儿?”

“就这根管道,他进去过。”

黑暗中我跟老彭对视一眼。

“怎么说?”老彭问。

军军没吭声,抓起那个黑皮钱夹,打开,里头塞了一沓钱,有大有小感觉有七八百,还有几张车票,票据,名片,军军全部扯出来,丢在地图上,老彭顺手捡起一张车票,看了一眼道:“南宁。”

我凑过去看,是一张火车票,显示是“K142,南宁——成都,硬卧”,发车时间是“6月1号”。

“6月1号。”我道:“他是那天从南宁到成都的。”

“然后3号住蓝光宾馆。”军军盯着那张票据:“租405房间。租了一个月。租金280元。”

我跟老彭都凑过去看,上面果然是宾馆开的“租房收据”。

“怪事!”老彭道。

“这根管道就通到宾馆底下。”军军道:“他住那儿一个月,肯定是想调查这个东西。”

“我懂你意思。”老彭点点头:“你是说他查到了那根管道,然后进去了一趟,但关键问题,按地图上显示,那个开口在兴安桥过去,他最后人咋会死在合江亭?”

“管道里头出了问题。”军军道:“人死了,尸体冲下去,卡在那个斜坡。”

“这个我知道。”老彭道:“关键是他咋个死的。是意外,还是凶杀。”

军军想到一件事:“当时尸体脸上是不是突然流了几道血?”

“是!”老彭赶紧道:“从眼睛鼻子嘴巴流出来,就是那种七窍流血的感觉。”

“捞起来时候没流?”

“没有。”

“是鲜血?”

老彭想了想:“是。鲜红色。很细。”

“不对。”军军摇头:“人死了这么多天,血应该早就腐烂了,流是会流,但流出来应该是像酱油,不应该是鲜红色。”

老彭若有所思:“还有这种说法?”

“他死得不正常。”军军道。

说完,他捡起那张名片,看了一眼:“刘学朋。华业实业公司。”

旁边,老彭已经捡起那个红皮小笔记本,打开看了一眼,“咦”了一声。

我凑过去:“咋了?”

“刘学朋!”老彭道:“这里头也有。”