“去哪里?”女助理瞪大眼。

军军死死盯着外面,不语。

“咋个不停车啊!”右边一个穿西服的朝连接处那头吼:“南宁都到了怎么不停!”

连接处好几个乘警,也都往窗外张望,看表情,也是一头雾水。

火车忽然又是一声长鸣,速度不减,“哐哐哐”急速通过,月台上依然每隔十米站了“制服”,警灯闪烁,眼看就要开出站台。

通道内“轰”一下,一片大乱,所有人都一脸惊慌,有七八个同时跑到连接处,围住列车长,大声质问。

这时高音喇叭里头忽然“咵咵”几声:“请大家安静,请大家安静,现在播报重要通知!”

人群一下定住,都支起耳朵,只听喇叭又“咵咵”几声:“下面我们将连续播报三遍!现在能够确定,本次列车受到了一种烈性传染病感染,该疾病异常危险,极有可能通过空气传播,再说一遍,极有可能通过空气传播,根据应急部门批准,本次列车将在一个时候后在‘雁石站’停靠,接受防疫部队隔离检查,每位旅客必须接受两项检查,第一,身份核实,第二,病理性排除检查,现在请所有人回到各自位置,严禁跨车箱走动,再说一遍,严禁跨车厢走动,否则将采取强制措施,否则将采取强制措施,下面我们播报第二遍……”

话音未落,“轰”一下,通道内又是一片大乱,只听列车长在那头高声道:“大家不要惊慌,回到自己位置,配合一下,快!”

“到底啥子病!”有人尖叫。

“肯定是那只耗子!”有人吼:“咬了6个人!肯定是耗子身上带了那种病!”

“火车上怎么有耗子……”

“大家配合!”两边,几个乘警开始驱赶人群:“回自己房间!回自己房间!”

一片大乱,有人在反抗,有人开始回包间。

我看得心头发慌:“雁石站在哪里?”

军军不语。女助理惶恐摇头:“不知道啊!为什么去那里!”

“那儿附近好像有一支部队。”左边一人道。

我一看,正是刚才说“戒严”那个乘客。

军军瞟了此人一眼,一言不发,回到包厢内,从身上摸出一本册子,我一看,是一本《中国地图册》,他三两下翻到一页,正是“广西地图”。

我赶紧凑过去,只见他手指从“南宁”开始,顺着铁路线往“西北”方移动,很快停到一处。

我一看,“铁道线”旁赫然印了两个小字——“雁石”。

“雁石!”我忍不住道。

这时也看清,那个小站位于“南宁地区”边缘,过去就是“百色地区”。

军军合上地图,阴沉不语。

这时连接处那头有人吼了一声,女助理望了一眼,赶紧跑过去。

“你过来。我给你说。”军军道。

我一愣,赶紧凑过去。

军军抬手看了看手表:“现在3点45。那个站估计4点50分到。”

“怎么!”

“我要提前下车。”

“什么!”我愣住。

“现在我过去拿点东西。”军军道:“你走不走,想好。”

说完他起身,迅速出门,我愣了半天,探头出去一看,他已经到了连接处,从身上掏出一个东西,像是证件,给列车长看,二人说了几句话,他挤进人群,消失。

我一团乱麻,呆呆望着那头,不到一分钟,军军挤了过来,背了一个编织袋,很快走过来。

进了包厢,他把袋子放床上,里头“拱”出一坨东西,有半米多高,竟然像个人形。

我一下反应过来:“那个——铁人!”

“本来想去西安。”

“西安?”我赶紧问:“去那儿干什么!”

“想好没有。”军军问。

我咬咬牙。

“给你5分钟。”军军道:“但我必须走。”

我瞪着他,一下明白过来:“我懂了!你是怕他们核实你身份!”

军军看我一眼。

“你有案子?”我再也忍不住。

军军阴森盯我,半晌道:“我这样给你说。你的事比我小,但被他们查出身份也很麻烦。你牵扯太多。”

我咬咬牙,心头一团浆糊。

“那,你准备咋走!”我下意识问:“两边堵死了!”

军军走到车窗边,敲了敲。

我一凛:“跳车!”

军军不语,回头问:“想好没有。”

我无力倒下,靠在壁板上,如同虚脱。

一时都没说话,军军靠在窗边,死死盯住外面漆黑,不时抬手看表。

过了大概半小时,女助理回来了,一屁股坐在床上,一脸呆滞,头发乱蓬蓬。

“怎么了?”我问。

“死了。”女助理一下把脑袋抱住。

军军回过头。我赶紧问:“谁!”

“那个法医。”军军道。

女助理抬起脸:“还有那个乘警。”

我一凛:“都死了?”

女助理一脸惶恐,摇摇头:“太吓人了……耳朵眼睛全部在流血,止不住,死了还在流。”

我跟军军对视一眼:黄国华!

我想起一事:“那个耗子抓到没有!”

“抓到了。”女助理无力道:“在15车厢厕所。被踩死了。”

这时外面“呜——”,火车忽然一声汽笛长鸣。

我们都一凛,往窗外一看,一片漆黑,远处隐隐有山峦在倒退。

军军看了看手表:“你准备。”

我一凛,一下站起来。

“干什么!”女助理瞪大眼,左看右看。

军军不语,迅速从身上摸出一个东西,是那把弹簧刀,他左手扶住车窗窗框,右手拿刀背,沿着四个边线“蓬蓬蓬”急速敲击。

“你——你干什么!”女助理站起来。

“把门关了!”军军忽道。

我一愣,想也没想,一下关上包厢门。

“干什么你!”女助理瞪眼吼。

“别吼!”我一把揪住她,迅速蒙住她嘴巴。

女助理惊呼一声,身子一扭,我一下把她压到床上。

“干什么!呜呜——”她一阵乱扭。

军军猛回过头,“嗒”一声,刀片已经弹出来,猛的抵住女助理鼻尖。

“再动。”军军低喝:“再动马上一刀!”

女助理一个激灵,身子停住。

军军想也没想,手掌对准女助理脖子侧面,狠狠一击,女助理眼白一翻,一声不吭,身子一歪。

我心惊肉跳,不敢放手。

军军已经回过身,刀背迅猛在窗子周边敲击,很快,只听一阵轻微爆裂声,整个窗子四边全部开始开裂。

“呜——”火车忽然再次长鸣,“哐当”剧烈抖动一下。

“变轨了!”军军死盯着外面:“马上要进站。准备好。”

我心头“突”的一跳,赶紧直起身,往外一看,一片漆黑山峦飞速倒退,远处隐隐有灯光,似乎是一个小镇。

军军这时双手抵住玻璃窗,轻轻一推,“喀”一声爆裂声,整块玻璃明显往外鼓了一下。

“现在跳!”我忍不住问。

“等减速。”

军军说完,回身,一把把编织袋提起来,三两下捆在自己后背,那坨“人形”就掉在他背上,如同背了一个“怪婴”。

这时女助理嘤咛一下,身子动了动。

车子忽然晃了一下。

“减速了!”军军迅速靠到窗边。

我心头一抖,赶紧靠过去,一下看见前进的方向,离我们大概一公里位置,几道无比粗大的光柱直直透出来,透到了半空中,不住晃动。

“是部队。”军军深吸一口气:“准备。”

我心头一阵狂跳,深吸一口气,双手死死抓住两边床沿。

这时门外忽然有人大声吼:“李医生!李医生!”

我惊恐回头:“来人了!”

军军一言不发,几步冲到门边,“咔嗒”一声锁上门。

“喂!”门外,有人“蓬”一声砸门:“锁什么锁!”

我手足无措,军军却几步又回到窗边,朝外一看:“准备!”

我心头“蓬”一跳,一下靠过去,窗外,一道巨大光柱忽然照过来,我看得清晰:前方300多米处,有警灯不停晃动,旁边站了一排穿白衣白裤,戴白帽子的人,明显是“防化服”,似乎都手持枪械。

“好多人!”我急得不行:“还走!”

军军一言不发,三两下跳上台桌,双手猛的一推,只听“喀——”一声破裂声,整个窗玻璃被推开一道巨大裂缝,冷风“忽”一下,猛灌进来。

“他们要跑!”身后,女助理忽然一声尖叫。

“快开门!”门外,那人在猛砸门,脚步声咚咚,又跑来好几个人。

“记住!”军军突然回过头:“脸朝前方!跟紧!”

“好!好!”我大口喘气。

一道光柱忽然一晃,一下移开。

“砸开!”门外,有人厉喝一声,是那个列车长。

“蓬”一下,军军猛的一击,玻璃窗忽然整个裂开,一个黑洞洞的大洞,狂风“忽忽”灌进来,军军身子猛的一窜,已经窜到窗外,他微微停顿,也就半秒不到,忽然就掉了下去。

“他们跳车了!”身后,女助理猛的尖叫。

只听一声闷响,门忽然被砸开,一个人已经冲进来。

我再不迟疑,几步跳上台桌,冷风重重击在我脸上,没时间管,身子一窜,已经窜到外面。

“站住!”身后有人大喝,一只手已经抓住我衣服角。

我一个激灵,猛一窜,只感觉一股巨大力量从背后推来,整个身子猛的朝前“砸”过去,“蓬”一下,脸部正正砸在地面,顿时头晕目眩。

“有人跳车!”前方,有人尖叫一声。

我一下清醒过来,睁眼一看,火车正“轰轰”进入一个站台,100米开外,几个浑身“白色”的人正急速冲过来,手持枪械,一道巨大光柱晃了晃,忽然就晃到我脸上。

“这里!”其中一个吼,眼看只有70米远。

我吓得不行,就想站起来,右脚却刺骨一疼!

“这边!”身后,有人低吼。

我知道是军军,想也没想,连滚带爬跟过去,军军背了编织袋,猫着腰,瞬间已经跑出10多米。

我右脚钻心的疼,顾不上,紧紧跟上,脚下全是碎石,踉踉跄跄跨过几道铁轨,眼前是一道高耸的堤坝。

“站住!”身后有人吼:“不然开枪了!”

我吓得一下定住,前面,军军猛回过头:“不管他!跑!”

我一个激灵,疯狂跟上,后面有人“哎哟”一声,像是摔倒了。

不敢回头,跟着军军,三两下跑过堤坝,前方出现一排破烂平房,几下穿出去,眼前出现一条公路。

军军一下停住,我不及刹车,一下撞上去。

军军左右看了一下,这时灯光一闪,一辆白色面包开过来。

军军几步跨上路基,迎面就冲过去:“停车!”

面包车猝不及防,猛往左边打盘子,一下在路边停住。

“我X你老娘!”司机在里头破口大骂。

军军一言不发,几步冲过去,“哗”一下拉开车门,一窜,已经窜上车。

这时,我身后,有人忽然尖叫:“在这边!”

我一个激灵,几步冲过去,也一下跳上车,里头黑咕隆咚,好像坐了三四个人。

“我X你老娘你们干啥子!”司机回过头。

军军一下冲到他后面,寒光一闪:“开车!”

司机身子一抖:“干什么!”

“开车!”军军手往前面一送。

“哎呀!”司机吃疼:“好好好我开我开!”

“关门!”军军头也不回。

我一凛,赶紧“哗”一声拉上门,身子底下,一个女人惊呼一声:“压死我了!”

车子猛然一晃,已经启动,直直朝前窜去。

“开车跑了!”后方,有人高声吼。

我回头一看,被车窗上的货物挡住,看不清,但明显路上已经出现了好几个人,一道电筒光柱已经射过来。

“再快点!”军军低吼。

“好好好!”司机忙不迭道,猛踩油门,车子发出轰鸣声,摇摇晃晃朝前急奔。

“你——”我身子底下,那个女人挣扎了一下:“你起来!压死我了!”

我喘口粗气,赶紧坐起来,一个女人也几下坐直,黑暗中发现是个20多岁女孩,扎了一个马尾,正扶眼镜儿,大口喘气。

这时才发现后面还坐了两个人,黑暗中看见是一个老头,一个老太婆,老太婆旁边放了一个背篓,里头有个小娃娃,正不停扭动,准备哭。

“前头是哪里!”军军沉声问。

“前头——”司机似乎吓傻了。

“哪里!”

“百——”

“百色。”旁边,那“马尾”女孩道。

军军回头看她一眼,后视镜里头,司机一对惊惶眼睛不住瞟我们:“你们——你们去哪里?”

“你不说话。”军军道:“开。就这个速度。”

司机吞了吞口水,油门不减,车子疯狂朝前,两边是开阔田地,一片漆黑。

黑暗中,军军右手对准司机背部,左手在身上摸了几下,又摸出那个地图册。

“打火机。”他道。

我一摸,身上却只有那一百元钱,空无一物,赶紧朝后面那老头道:“打火机!”

老头吓得抖了一下,赶紧伸手去摸,抖抖索索摸出来,我一把扯过,打燃,照到地图上。

军军已经翻到了“广西省”那一页,火光忽闪,他细细看了一下,点点头。

我赶紧熄火。军军对司机道:“多久到田东?”

司机一愣:“还有……可能半小时多。”

“到了停。”

“好好好!”司机忙不迭点头。

我朝侧面镜看了一眼,后面,一条白色马路,一片漆黑。

我大大松口气,黑暗中只见那个“马尾”一直恨着我。

我懒得理她,这时才感觉右脚竟然已经麻了,一摸,木木的,没任何感觉。

“老子脚……好像断了。”我喘气道。

军军回过头,伸手一摸,回过头去。

“哼!”马尾女孩哼了一声。

“你哼什么!”我瞪着她。

“马尾”恨我一眼,转过头。

一时都没说话,黑暗中,背篓里头,那个婴儿正瞪着一对乌黑大眼,直直瞪着我。

就这样过了半小时,前方路边出现一排平房。

“到了。”司机道。

“好。停车。”军军道。

车子很快靠边停下,司机喘了口粗气。

“你们全部下。”军军道。

司机一愣:“什么!”

“下。”军军手上一送。

“哎哟好好好!”司机吃疼,拉开车门,一下跳下去。

“开门!”军军右手朝后一挥,寒光一闪:“都下!”

我赶紧拉开车门,那老头跟老太婆忙不迭下了车,背篓里头,那个小娃娃“哇哇”大哭。

“马尾”却不动,军军凝视她:“下去。”

“凭什么……”马尾喘气道:“我要去百色坐火车,我——”

“下去。”军军阴沉道:“我数三声。一。”

“快下去!”我咬牙低吼。

马尾恨我一眼,抓起一个背包:“让开!”

我一让,女孩几下挤下车。

“关门。”军军已经坐上驾驶室。

我“哗”关上门,车子已经发动,一个盘子,猛的往左边一条岔路开去。

“去哪儿!”我赶紧问。

后方,那几个人高高矮矮站那儿,凝望我们。

“富宁。”军军道:“转车去昆明。”

“昆明!”我愣住:“干什么。”

“回西安。”军军道:“我带你去见聋子。”

“他在西安?”

军军不回答,喉头鼓了两下,嘴巴一张,忽然吐出一口血。

“怎么了!”我赶紧问,心头瞬间想起“五官出血”的事情。

军军抹了一下嘴巴,掏出烟,丢给我:“全部摸出来给我。剩两根。”

我赶紧照做,军军接过一把烟,三两下揉成一大坨,直接往嘴巴里头塞,很艰难的整个吞下去。

吃完,他一声不吭继续开车,我也不好问,这时才感觉整个脸疼的不行,一摸,完全肿了,两个鼻孔下面居然都流出鼻血,已经干了,摸了摸右脚,麻木感小了一点,一摸就钻心的疼,我反而放心,应该是扭到了脚筋,没断。

还剩两杆烟,拿一杆抽,不时观察后方,整条马路一片漆黑,没人追上来。

我放下心,倦意袭来,尽管身上到处都疼,还是很快睡过去。

也不知道多久,忽然被惊醒,一看,车子停在路边一个像是修理厂的铺子外面,周围像是一个小镇,军军正坐在车门口抽烟。

外面的天边,露出一道“鱼肚白”,看了看仪表盘上的钟,已经快7点了。

“哪儿?”我周身酸软,爬起来。

“那坡镇。”军军道:“云南广西交界。”

“怎么停了。”

“没油了。”军军朝“修理厂”一指:“他们有。等开门——”

话没说完,他喉头翻动一下,一下又吐一口血出来。

“怎么!”

“跳车。内伤。”他斜睨我一眼:“你以为我感染。”

我摇摇头:“说起来确实吓人。对了,你感觉是什么病,怎么咬了一口两小时不到,说死就死!”

“不知道。”军军道:“但绝对不是鼠疫。”

“怎么说?”

“我在河南当过兵。”军军道:“见过一个人得鼠疫,也是被什么咬了,三天后才发病。”

他顿了一下:“我听说鼠疫分几种,有一种最凶的,类似败血症,是否身体出血不太清楚,但是发病也没这么快。”

“是!”我赶紧道:“太快了!对了,我估计南宁那个病人,那个叫林富根的,估计也已经死了。”

军军沉吟几秒:“周吉忠。怎么回事。”

我一凛:“是那个刘学朋给我说的。这个铁人,本来是他的。”

军军一皱眉:“怎么说。”

“他是一个搞爆破工程的,铁人说是从外地弄回来的,79年时候卖给了那个蓝光宾馆老板,说是用来镇邪。”

“他死怎么回事?”

“我也不清楚。”我道:“就说他突然就死在办公室。对了——”

我想起一事:“那个女人!他有她照片!”

“谁?”

“就那个人!尖脸,穿军棉袄!”

军军双眼一眯,猛的闪过一道怪光。

“就她。”我强调一遍:“他身上有她一张证件照,是黑白照片,然后说他死之前一直在查她,查了很多年。”

“查出什么?”

“不知道。”我摇头:“是刘学朋给我说的,好像什么都没查出来。我这几天一想起这个女的就背脊骨发凉,世界上真有这个人。”

“她不可怕。”军军道:“可怕的是另外一个。”

我顿时头皮发麻,想也没想:“那个——第二个人!”

军军瞄我一眼:“你也察觉了。”

“就那个病床!躺——”

我说了一半,心头就像突然伸过来一只无形大手,生生把剩下的话“扯”了回来。

“这个人才是关键。”军军缓缓抽烟,望着天边朝霞:“等查完黄国华,得马上着手查这个人。”

我点点头,顺口问:“黄国华到底怎么回事。”

军军吐一口烟:“是因为一卷帛书。”

我一愣,没想到他就说了。

“91年。他在陕西盗了一座墓。”军军直接道:“在吴堡县,是一座明朝墓。93年,他在成都城北客运站附近一个茶楼跟人交易,现场被金牛区分局抓了,判了10年,知不知道为何判这么重。”

“那卷帛书!”

军军点点头:“是他从那座墓里头找到的,据说当时放在一个漆盒里头,后来他找人鉴定,说是西晋时候的东西。”

“西晋!”我一愣:“在一座明朝坟墓?”

“这个不奇怪。”军军道:“应该是墓主人生前得到后,当做葬品,奇怪的是之后的事,他坐牢之后。”

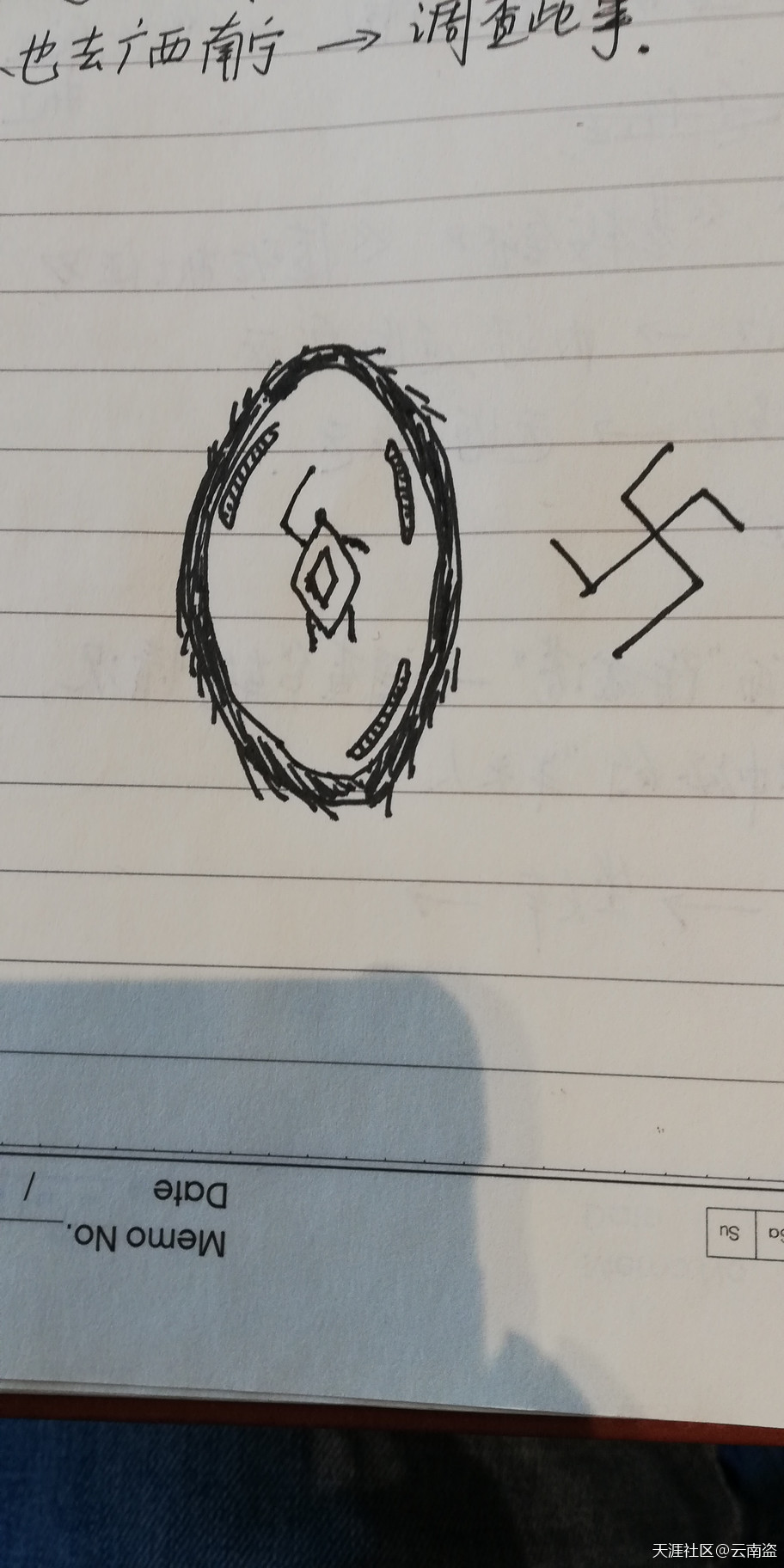

左边——“眼”内部图案。(之前菱形小人的手势方向有误)

右边——著名的德国XX党标识。(因为众所周知原因,不能写出那两个字,之后我用“德国二战军队标识”代替)

“是不是95年他死那件事!”我赶紧问。

“现在看来,那就是个烟幕弹。”军军沉沉道:“他是93年被抓的,当时现场查获了一大堆东西,都是从那座古墓里头带出来的,据我所知,有三个瓷瓶,一堆古钱币,还有几样玉首饰,但那卷帛书不在里面,其实据我们所知,当时警察是提前收到消息的,他们主要目标就是那个帛书。”

我愈发好奇:“里头到底什么内容。”

“四个字,非同寻常。”军军抽了口烟:“据说他进去后,被提审了好几次,都是秘密提审,我们得到的消息,都是大部门,有省厅,陕西省文物局,还有一个……好像来自地质部。”

“地质部!”我不由咋舌:“什么事这么严重!”

“估计就因为那个帛书。”

军军像想到什么,跳下车,蹲下用手指在地上画了几笔。

“认不认识这个符号。”

我一看,一下看清:“好像是……德国二战时候那个XX党符号。”

“叫万字符。”

我点点头:“好像佛教里头也有这个符号,但是旋转方向是反的。”

军军点点头:“对。据说黄国华在监狱里头,一个人时候很喜欢画这个符号,有时在地上,有时在墙上,看起来像在研究一样东西。”

我狐疑:“他研究那个XX党?”

“估计不是。”军军道:“帛书里头也有这个符号。”

“什么!”我愣住:“你是说一个西晋帛书里头有德国XX党符号!”

“纠正你一下。”军军道:“这个符号只是二战时候被德国军队使用,其实它来源早得多,几千年前就出现了,那个帛书据我们所知,里面有一幅地形图,上面整个被这个符号覆盖。”

我点点头:“我懂了。黄国华一定在研究那个图。”

军军点头:“估计是。”

“地形图。画的什么。”

“找到才知道。”

军军边说边下意识在地上画那个符号,画了三笔,忽然停住。

“怎么了。”我发现他脸色有变化。

军军一下起身,钻进车厢,小心把那个编织袋拖过来,三两下打开,里面,那个铁人包着厚厚一层报纸,“站立”在我们面前,似乎跟我们“对视”。

军军凝视几秒,小心扯开报纸,铁人整个露出来,一只怪异独眼正正对准我。

军军不语,在袋子里头翻了几下,翻出一把小手电,打开后对准铁人阴部那个“眼”,我赶紧凑过去,车内光线阴暗,光圈下“眼”内部清晰显现出来:那个“菱形小人”依然举着左臂,指着一个方向。

“为什么弯。”军军忽然问。

我没听懂:“什么。”

“它的手。”军军道:“为什么会朝那个方向弯。”

“不是说它指着一个东西吗。”我道:“孟老师不是估计上面本来有个铁环,它肯定指着环上一个东西。”

军军点点头:“看我判断正确没有。”

我没听懂,正要问,身后传来开门声,一看,一个本地男子正打开铺面的木板门,不时朝我们张望。

军军三两下包好铁人,拉上拉链,看了下手表:“7点10分。先加油,到富宁县坐车。”

我不解:“不直接开到昆明?”

“车子必须丢在富宁。”军军道:“我看了地图,到昆明必须上省道,我估计那边已经报警,车牌号已经暴露,必须弃车。”

说完他跳下车:“路上少说话。云南省已经不安全,得搞快离开。”

很快过去找到那个男的,一问,居然要收我们3块5一升,10升起价,军军也没还价,三两下加完油,迅速离开。

我看了下军军的地图册,“那坡县”到“富宁”只有40公里左右,但一路都在修路,颠簸了快两个小时才到,军军把车开到一个政府大院里头,问明路线,迅速找到客运站。

进去买了两张票,10点钟发车,看看还有时间,出去吃了碗面,又在车站背后一条小巷子里头找到一家诊所,看了一下,简单处理了一下伤口,离开,一瘸一拐回到客运站。

一晚上没睡,早就如同散架,但时间马上到,倒在椅子上又不敢睡着,脑袋一耷一耷。

正昏昏沉沉,忽然肋骨被狠狠捅了一下,一下惊醒,一看,军军正死盯住候车厅大门,脸色有些变。

“怎么。”我赶紧去看。

“像警察。”军军纹丝不动。

我这时也一下看清:大门口不知什么时候出现五个人,高高矮矮都穿深色西服,正一脸警惕朝候车厅内缓缓观察。

我一个激灵:“抓我们的!”

“不要去看。”军军从牙缝里挤话:“做好准备。我喊跑就跑。”

我心跳猛的加速,赶紧移开视线,对面座位上,一个穿少数民族服装的五六岁男孩正一脸好奇瞪着我。

车厢内闹哄哄,但我竖起耳朵,听大门处动静,旁边,军军如同雕塑,纹丝不动。

足足过了半分钟,军军依然不动,我再也忍不住,抬头假装若无其事去看,心头“突”的一跳:只见有四个“西服”,分成两组,正缓缓沿着座椅过道走过来,一脸警惕不停查看坐着的乘客,看服装就是刚才那几个人,还有一个“西服”不知道在哪里。

我脑子里“轰轰”作响,僵尸一般,感觉有些坐不稳。

旁边,军军忽然身子放松了一下,摸出烟:“来。”

我手发抖,接过,军军摸出火机打燃,凑过来点火。

“莫紧张。”他声音极低:“不是抓我们。”

我一愣:“怎——”

“抽烟。”他声音变大。

我赶紧抽烟,小心抽了一口,眼角余光往那两个“西服”方位瞟,感觉已经走过来,离我们不到3米。

我还是不敢去看,抽了一口,发现对面那个男孩还在好奇注视我。

这时脚步声响,两个“西服”走过来,我忍不住瞟了一眼,一下跟其中一个“对视”上,此人50余岁,有一米八高,寸头,眼神凌厉。

我赶紧移开视线,感觉此人凝视我几眼,也移开,缓缓朝前走。

我心头“咯噔”一下,放下心,大大松口气。

再一看,那四个“西服”已经走到底,聚在一起,低声商量了几句,朝“进站口”匆匆过去。

这时,一个“西服”从厕所位置走出来,很快跟他们汇合,五个人商议两句,迅速到了查票口,只见其中一人掏出一个本子,查票门很快打开,五人几步出去,一下分散开,外面停了七八辆大客车,明显他们准备分头上车检查。

我喘口粗气:“X妈的吓死老子!公安?”

军军仍凝视那头:“不是很像。”

“肯定来抓人!”我压低声音:“你咋晓得不是我们!”

军军朝周围看了一下:“五个都不是本地人。”

我一凛:“对!看长相像是外地来的!”

“所以不是我们。”

我反应过来:“对对!真要抓——”

我看了一下周围:“真要那个我们,肯定是打电话叫当地派出所抓,这个程序我晓得,是不是这个意思。”

“这五个人不像是公安。”军军道:“像是国安。”

我一愣:“国安!”

军军仍凝视那边。

“你说他们是那种部门!”我大惑不解:“我靠那他们想抓谁!”

“这儿属于边境。”军军道。

我反应过来:“你说抓那种——”

军军凝视一阵,回过身:“不要去看。”

我赶紧也回过来,对面那个小男孩仍盯着我,我没好气瞪了他几眼,小男孩明显胆怯,转过头,不一会儿又偷偷看我。

我懒得理他,坐了一阵,感觉尿胀,看了看大钟,已经9点50了。

赶紧给军军说了一声,朝厕所跑,拐了个弯,闻到一股屎尿臭,赶紧进去,三两下弄完,出门找水龙头。

这时一个穿花衬衣的妇人从女厕所出来,边走边低声骂:“色疯子!色疯子!”

门口等的一个圆脸妇人赶紧问:“做哪样?”

“花衬衣”朝女厕所里头一指,压低声音:“里头蹲了个色疯子。”

“啊!”圆脸妇人惊道:“里头有个男的?”

“蹲那儿动也不动,死狗坨坨一样!”

“万一人家是女的呢。”圆脸道:“长得像男人家。”

“X巴女的!”花衬衣骂:“我瞧得清清楚楚!样子也黑人,长了个兔子嘴巴!”

“兔子嘴巴!”圆脸奇道:“葛是(注:是不是)那种兔唇?”

“是呢是呢!”花衬衣赶紧道:“就是那种兔唇呢!”

旁边,我一个激灵:兔唇!

脑海里突然闪过一道怪光,想也不想,直接问:“你说那个男的是兔唇?”

“花衬衣”跟“圆脸”都停住,警惕打量我。

“他还在里头?”我追问。

“在呢。”花衬衣道:“就最里头那个格格……”

我咬咬牙,思索几秒:这时候也来不及回去通知军军,进去看看,看是不是那个人!

拿定主意,几步走进女厕所,身后那花衬衣惊道:“喂——”

我环顾一周,目光定在最里头靠铁窗那个“包厢”,门关的死死,里头悄无声息,周围屎尿臭刺鼻。

我缓缓走过去,死死咬住牙关,身后,一个女人跟进来。

我没回头,蹑手蹑脚走到最后那个“包厢”门口,里头传来一个人的沉闷憋气声,明显有人!

我咬咬牙,弯下身子,门缝里头露出一双黑皮鞋,全是泥。

身后,一个女人靠过来,正是那“花衬衣”,她瞪大眼,伸手朝里头指了指。

我点下头,拿定主意,往后退了两步,停顿几秒,猛的狠命一蹬。

“蓬”一声,门被蹬开,里头,一个人迅速抬起脸,全是惊惶之色。

此人50岁左右,肿眼皮,鼻子下面赫然长了个“兔唇”。

“林富根!我靠!”我脱口而出。