月亮的另一面

很多人在鼓励我支持我甚至感谢我宣传中医,其实这是一个误解。

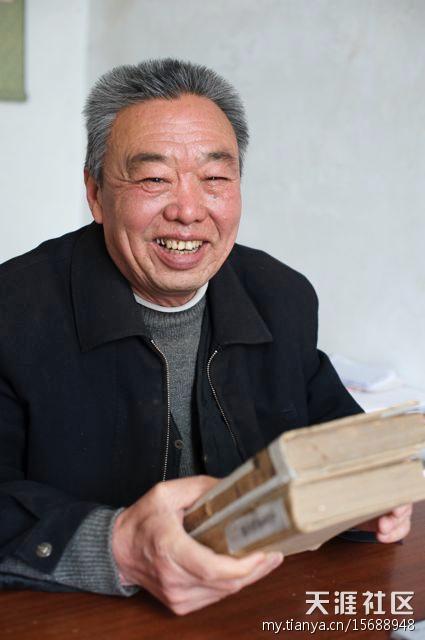

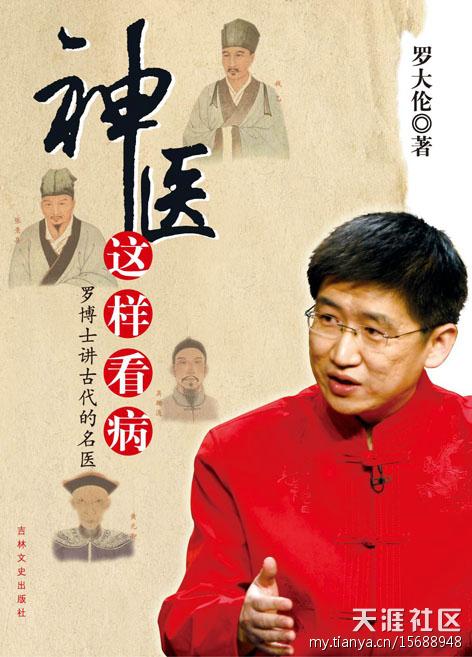

我是一个纪录者,希望能做一个用摄像机相机和笔把自己看到的最接近真实的那个世界记录下来的人,因为拍摄是我这辈子最擅长也最喜爱的生存方式。就象罗大伦兄说他首先是一个文史工作者,他的工作是写古代中医的故事,初衷是为了给医生们和未来的医生们看。也不知道幸与不幸,这些故事成了中医爱好者和百姓喜爱的读物,而首先不是医生们。我们只是有幸把自己的爱好和工作结合在一起。

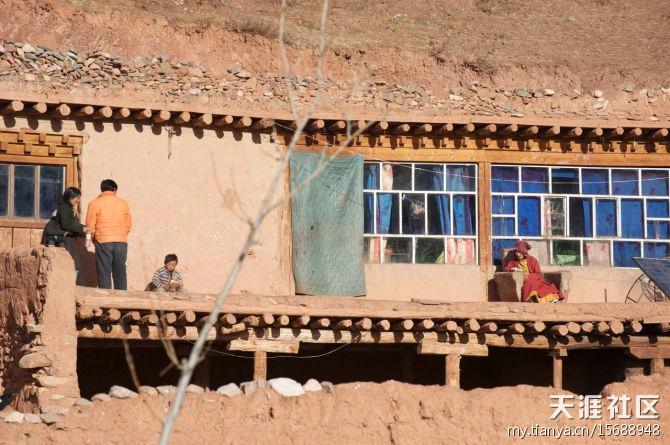

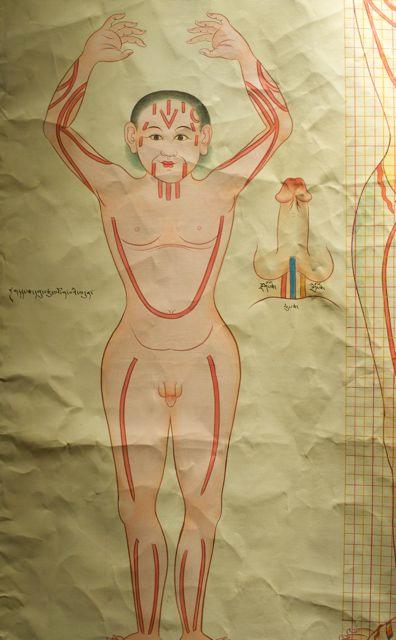

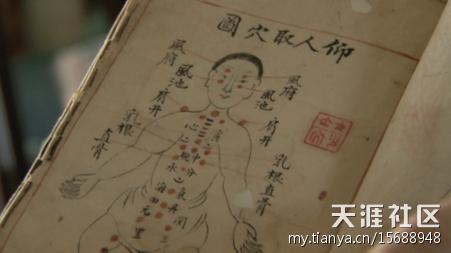

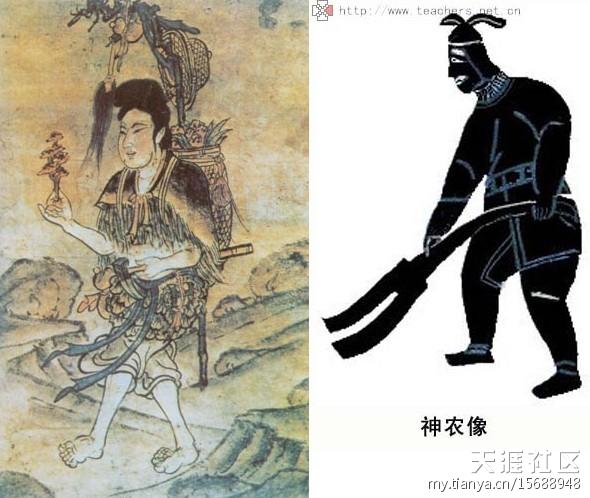

宣传中医?不,徐文兵兄说有生命的东西不需要你去发扬光大, 金子自己会发光 ,该活的死不了,该死的活不了 。雅克爷爷并不认为中医能治疗所有的病,但是针灸可以帮助那些看病有困难或是药品稀缺的地方,帮助那些地方的穷苦人,至少让他们多一种选择。他选择了非洲、南美洲和中国的边远地区传播推广中医,也不是为了宣传中医的伟大。

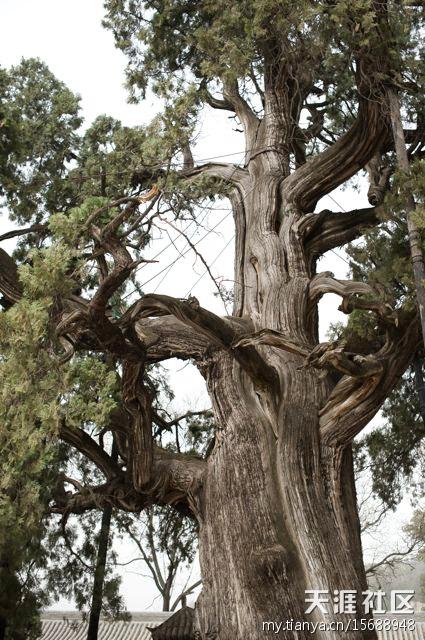

宣传中医?不,其实我宣传的是美好。梁冬兄的“中医太美”说得太好。没有所谓纯粹的纪录,所有的纪录都包含着纪录者思想,选择。如果我真的在宣扬中医的话,是因为我心里一定觉得她实在“太美”。李辛兄说:“寻找中医的源头里最清澈的水,就像雅克爷爷......”

宣传中医?不,我只是一个寂寞独行的记者,甚至不知道能借助自己的工作平台坚持多久。但是生命已经赋予我一种天赋一种本能,就是用手中的相机摄像机去纪录身边的故事生活的喜怒哀乐,我永远会是一个纪录者。

很遗憾没有更早地开始纪录李一道长的故事(甚至张悟本先生),虽然我已经通过各种渠道和道长沟通,但还是迟了。我纪录中医,希望能纪录中医的生存方式生存状态,所有和中医相关的喜怒哀乐故事。

就像我拍摄天上的月亮,也期待能了解她的另一面一样。