细斟北斗解天书:中国天文图的历史与文化解析

一:现在西方“天文学”对中国古代天文成就的认定

1.1:敦煌星图:西方人认定的世界最早天文图

2009年3月7日英国《泰晤士报》网站刊登了一篇题为“公元7世纪的夜空”的报道,它宣称:世界上最早的天文图,比此前人们认为的要早300年。

这篇报道所根据的研究来源是英国图书馆的相关研究,报道称:大英图书馆国际敦煌项目部主任魏泓博士(苏珊 惠特菲尔德 Dr Susan Whitfield)从这张天文图所使用的“避讳”文字,将其制作年代确定为公元649年至公元684年之间,即唐朝太宗皇帝之后,睿宗皇帝之前。对于这张天文图的制作年代,专家们最初于1959年对这张天文图的制作年代进行了估算,但公元940年这一时间不太准确。科学家现在已经得出了最后结论,认定它制作于公元7世纪。

魏泓认为,这张图可能是皇家星相师李淳风制作的一份天文图的复制品。她说:“中国人看星星的方式与我们不同,但有一两个星座可以识别出来,其中包括北斗七星。”

这幅被认定为世界上最早天文图的敦煌古星图,原收藏於中国敦煌莫高窟藏经洞内。111年前,也就是1900年6月22日的早晨,看守敦煌石窟的王圆箓道士起来清除洞窟中的积沙,没想到墙壁震开了一条裂缝,里边收藏的正是名闻天下的敦煌文物。

1907年3月16日,第二次来到敦煌的英国考古学家斯坦因,探听到了藏经洞的消息,将自己化妆成虔诚的僧人,在中国儒生蒋孝琬的积极帮助下,以当年唐僧从西天取回真经,现在到了要返还的时候,藏经洞的被发现,正是上天要将这些经卷交由这位来自天竺的西僧带回去的理由,只用了区区数百两银子,就从王道士手上诓买到了敦煌藏品中最有价值的16000册卷子,计达29箱之多的绘画、写本和刺绣品,其中就包括这幅世界上最古老的天文图。夏鼐先生称之为敦煌星图甲本,以区别於现藏於敦煌县文化馆的唐代星图残卷,敦煌星图乙本。

1年半后,诓品入藏英国博物馆;5年后,斯坦因被英王授予了爵士的爵位,并使自己成了敦煌学的开山鼻祖。1907年的这次诓骗案发生后,引发了以后一系列的诓骗狂潮,法国的汉学家伯希、日本的橘瑞超、吉川小一郎,俄国的鄂登堡,美国的华尔纳等人先后来到了敦煌,使得藏经洞所藏约五万件卷子中的绝大部分,流失到了国外,也使各类西方的文物大盗,掀起了到中国各地进行文化诓窃的狂潮,以至于后世中国的研究人员,不得不屈辱地跑到外国博物馆,申请研究我们自己的文物。

1959年,剑桥大学中国科技史专家李约瑟教授,最早注意到了其学术价值,曾推断这幅敦煌天文图可能是五代后晋(公元936 - 947)年间绘制的,在此后50年里,这成了学界的主流说法。

1983年,北京大学考古专家马世长教授在看过这张图后撰文指出:由于图上对“民”字予以了避讳,但却没有避讳“旦”,所以这幅图的年代一个被定在唐太宗李世民驾崩之后,唐睿宗李旦登基之前,应当出于公元701 -710之间。

夏鼐认为:这二份星图的底本,是根据《歩天歌》参照天象(或增删早期星图)而绘制的《歩星歌图》,绘制时间则在开元中或稍晚,而传抄的年代或在天宝,甚至晚唐五代时。

潘鼐则据《歩天歌》、《玄象诗》、《天文大象赋》,以及其与甘、石、巫咸《三家星经》间的关系,根据其图文特征认为:其底本的绘制年代,譬如星图未取一行的新定星度分野,而径取“汉志十二次”星度,应发生在初唐到开元天宝时,这个星象体系发生转变的过渡期,也许更早到李淳风或初唐时期,应较为合理。而从字体与电神的图形看,或抄写於开宝间,甚至更早。

2009年3月,在大英图书馆的魏泓博士,与法国原子能总署的让-马克 博奈-比多教授(Jean-Marc Bonnet-Bidaud),和巴黎天文台的弗朗索瓦丝 普热得瑞教授(Fran?oise Praderie)的合作下,通过天文学、历史学等研究方法,将此图断代定于公元649-684年间,并指出绘制者可能正是李淳风。(研究成果发表于2009年3月的Journal of Astronomical History and Heritage中39-59页)

研究认为,睿宗李旦在684年就被武则天立为皇帝,后来虽然废了一段时间,但还是应从此便避讳其名。再加上图中出现的“臣淳风言”的字样,显示原图应是648 – 664年间担当御用星相师的李淳风所制作。因为只用其名,不用其姓,像是自称,若出自他人之笔的话,出于尊重应用整个姓名才对。所以,该图的年代应该在公元649 – 684之间。

马世长教授在接受《深圳特区报》采访时,对该项研究工作表示了赞赏,但对新的年代限定表示“略有质疑”,表示要等看到论文后,才能提出进一步的意见。

魏泓博士与法国科学家对这幅星图的研究报告,我也没看到,但其大致的研究方式,应该是可以想象的,不外是对星图上的星座,进行天文时代的历史定位,再分别依据各个历史定位时的星象,对星座间,单星间的位置关系,进行历史还原,以找出其最可能的实测时代。

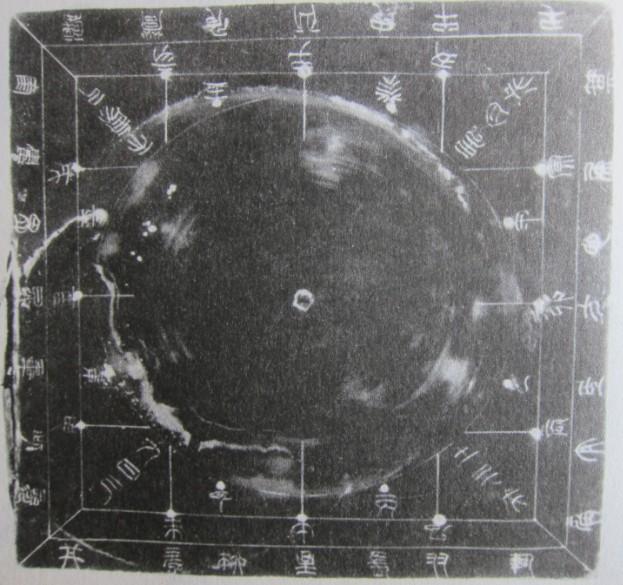

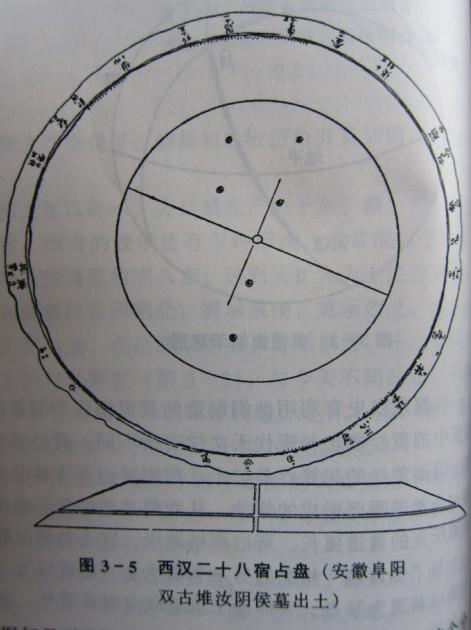

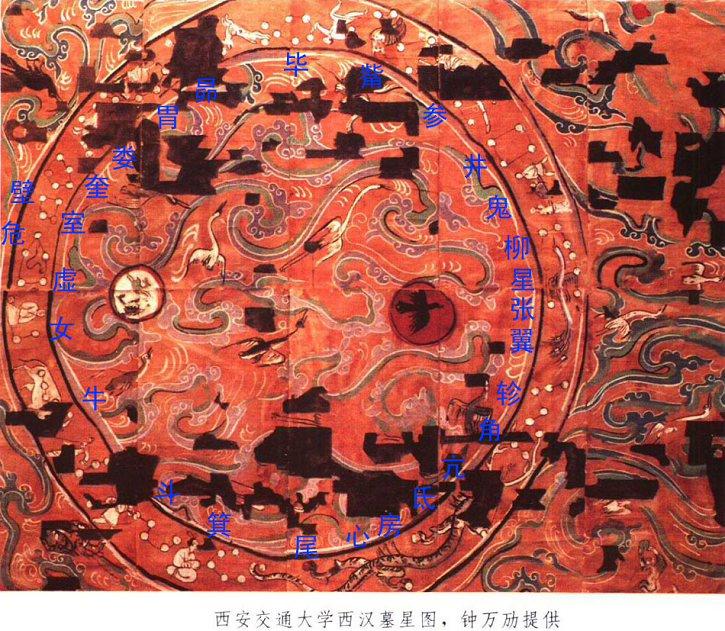

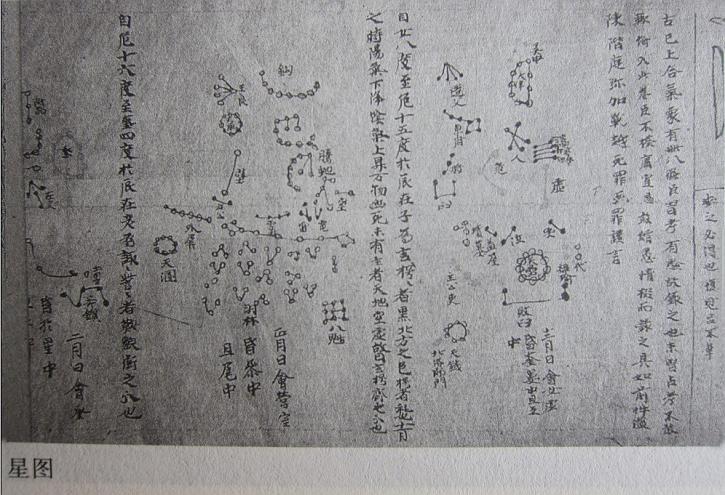

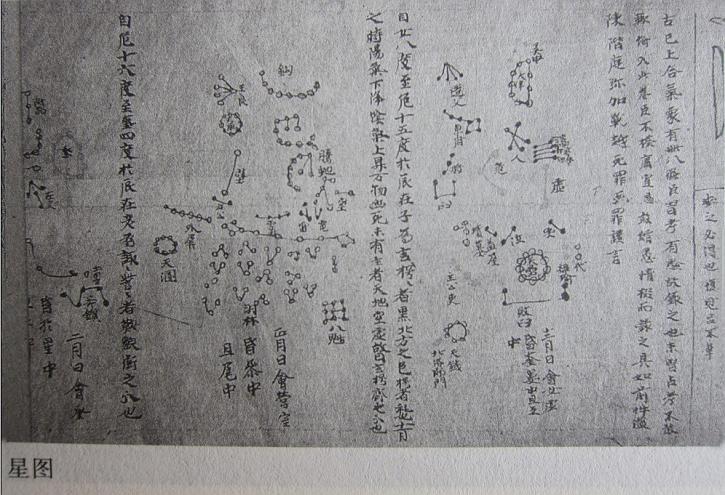

这幅收藏在大英图书馆,斯坦因编号S. 3326的天文图,是一幅长达1.98米长卷,卷首部分已经残缺,卷子前半部存有25幅云气图,图下是古文。后面是13幅星图,分别为紫薇垣和12星次,各有小段的文字说明。

据潘鼐先生的研究:图上包括有星而未具名的,共绘星官243个,漏绘18个星官。共绘有1332个星数。另有研究则认为分别标注了257个中国星团,超过1339颗星星。

在这幅手绘星图上,恒星位置被精确到数度以内。在显示为北极区域的图像中,可以很容易的辨认出北斗七星,另外12张图像描绘了赤道附近大约30度左右的区域,还包括一组类似现代的猎户座天体。

陈遵妫先生评论该图曰:这卷图的画法,是从12月开始的,按照每月太阳的位置,分为12段,把赤道带附近的星利用类似麦卡托圆筒投影的办法画出来,但这比麦卡托发明这法早了600多年。最后再把紫微垣画在以北极为中心的圆形平面投影仪上。这个图在画法上是进步的,而且现代画星图仍然采用这个办法,所不同的只是现代把南极附近的星再绘到一张圆图上。

就其绘制年代而论,不论这份天象图究竟是整整1300年前绘制,还是更早几十年,没有争议的一点就是:它是迄今为止发现的世界上最古老的手绘星象图。

敦煌星图甲本:紫微垣

敦煌星图甲本:紫微垣细部

敦煌星图甲本:横图之一

敦煌星图甲本:横图之二

敦煌星图甲本:横图之三

一:现在西方“天文学”对中国古代天文成就的认定

1.1:敦煌星图:西方人认定的世界最早天文图

2009年3月7日英国《泰晤士报》网站刊登了一篇题为“公元7世纪的夜空”的报道,它宣称:世界上最早的天文图,比此前人们认为的要早300年。

这篇报道所根据的研究来源是英国图书馆的相关研究,报道称:大英图书馆国际敦煌项目部主任魏泓博士(苏珊 惠特菲尔德 Dr Susan Whitfield)从这张天文图所使用的“避讳”文字,将其制作年代确定为公元649年至公元684年之间,即唐朝太宗皇帝之后,睿宗皇帝之前。对于这张天文图的制作年代,专家们最初于1959年对这张天文图的制作年代进行了估算,但公元940年这一时间不太准确。科学家现在已经得出了最后结论,认定它制作于公元7世纪。

魏泓认为,这张图可能是皇家星相师李淳风制作的一份天文图的复制品。她说:“中国人看星星的方式与我们不同,但有一两个星座可以识别出来,其中包括北斗七星。”

这幅被认定为世界上最早天文图的敦煌古星图,原收藏於中国敦煌莫高窟藏经洞内。111年前,也就是1900年6月22日的早晨,看守敦煌石窟的王圆箓道士起来清除洞窟中的积沙,没想到墙壁震开了一条裂缝,里边收藏的正是名闻天下的敦煌文物。

1907年3月16日,第二次来到敦煌的英国考古学家斯坦因,探听到了藏经洞的消息,将自己化妆成虔诚的僧人,在中国儒生蒋孝琬的积极帮助下,以当年唐僧从西天取回真经,现在到了要返还的时候,藏经洞的被发现,正是上天要将这些经卷交由这位来自天竺的西僧带回去的理由,只用了区区数百两银子,就从王道士手上诓买到了敦煌藏品中最有价值的16000册卷子,计达29箱之多的绘画、写本和刺绣品,其中就包括这幅世界上最古老的天文图。夏鼐先生称之为敦煌星图甲本,以区别於现藏於敦煌县文化馆的唐代星图残卷,敦煌星图乙本。

1年半后,诓品入藏英国博物馆;5年后,斯坦因被英王授予了爵士的爵位,并使自己成了敦煌学的开山鼻祖。1907年的这次诓骗案发生后,引发了以后一系列的诓骗狂潮,法国的汉学家伯希、日本的橘瑞超、吉川小一郎,俄国的鄂登堡,美国的华尔纳等人先后来到了敦煌,使得藏经洞所藏约五万件卷子中的绝大部分,流失到了国外,也使各类西方的文物大盗,掀起了到中国各地进行文化诓窃的狂潮,以至于后世中国的研究人员,不得不屈辱地跑到外国博物馆,申请研究我们自己的文物。

1959年,剑桥大学中国科技史专家李约瑟教授,最早注意到了其学术价值,曾推断这幅敦煌天文图可能是五代后晋(公元936 - 947)年间绘制的,在此后50年里,这成了学界的主流说法。

1983年,北京大学考古专家马世长教授在看过这张图后撰文指出:由于图上对“民”字予以了避讳,但却没有避讳“旦”,所以这幅图的年代一个被定在唐太宗李世民驾崩之后,唐睿宗李旦登基之前,应当出于公元701 -710之间。

夏鼐认为:这二份星图的底本,是根据《歩天歌》参照天象(或增删早期星图)而绘制的《歩星歌图》,绘制时间则在开元中或稍晚,而传抄的年代或在天宝,甚至晚唐五代时。

潘鼐则据《歩天歌》、《玄象诗》、《天文大象赋》,以及其与甘、石、巫咸《三家星经》间的关系,根据其图文特征认为:其底本的绘制年代,譬如星图未取一行的新定星度分野,而径取“汉志十二次”星度,应发生在初唐到开元天宝时,这个星象体系发生转变的过渡期,也许更早到李淳风或初唐时期,应较为合理。而从字体与电神的图形看,或抄写於开宝间,甚至更早。

2009年3月,在大英图书馆的魏泓博士,与法国原子能总署的让-马克 博奈-比多教授(Jean-Marc Bonnet-Bidaud),和巴黎天文台的弗朗索瓦丝 普热得瑞教授(Fran?oise Praderie)的合作下,通过天文学、历史学等研究方法,将此图断代定于公元649-684年间,并指出绘制者可能正是李淳风。(研究成果发表于2009年3月的Journal of Astronomical History and Heritage中39-59页)

研究认为,睿宗李旦在684年就被武则天立为皇帝,后来虽然废了一段时间,但还是应从此便避讳其名。再加上图中出现的“臣淳风言”的字样,显示原图应是648 – 664年间担当御用星相师的李淳风所制作。因为只用其名,不用其姓,像是自称,若出自他人之笔的话,出于尊重应用整个姓名才对。所以,该图的年代应该在公元649 – 684之间。

马世长教授在接受《深圳特区报》采访时,对该项研究工作表示了赞赏,但对新的年代限定表示“略有质疑”,表示要等看到论文后,才能提出进一步的意见。

魏泓博士与法国科学家对这幅星图的研究报告,我也没看到,但其大致的研究方式,应该是可以想象的,不外是对星图上的星座,进行天文时代的历史定位,再分别依据各个历史定位时的星象,对星座间,单星间的位置关系,进行历史还原,以找出其最可能的实测时代。

这幅收藏在大英图书馆,斯坦因编号S. 3326的天文图,是一幅长达1.98米长卷,卷首部分已经残缺,卷子前半部存有25幅云气图,图下是古文。后面是13幅星图,分别为紫薇垣和12星次,各有小段的文字说明。

据潘鼐先生的研究:图上包括有星而未具名的,共绘星官243个,漏绘18个星官。共绘有1332个星数。另有研究则认为分别标注了257个中国星团,超过1339颗星星。

在这幅手绘星图上,恒星位置被精确到数度以内。在显示为北极区域的图像中,可以很容易的辨认出北斗七星,另外12张图像描绘了赤道附近大约30度左右的区域,还包括一组类似现代的猎户座天体。

陈遵妫先生评论该图曰:这卷图的画法,是从12月开始的,按照每月太阳的位置,分为12段,把赤道带附近的星利用类似麦卡托圆筒投影的办法画出来,但这比麦卡托发明这法早了600多年。最后再把紫微垣画在以北极为中心的圆形平面投影仪上。这个图在画法上是进步的,而且现代画星图仍然采用这个办法,所不同的只是现代把南极附近的星再绘到一张圆图上。

就其绘制年代而论,不论这份天象图究竟是整整1300年前绘制,还是更早几十年,没有争议的一点就是:它是迄今为止发现的世界上最古老的手绘星象图。

敦煌星图甲本:紫微垣

敦煌星图甲本:紫微垣细部

敦煌星图甲本:横图之一

敦煌星图甲本:横图之二

敦煌星图甲本:横图之三