为防失联,请关注以下账号备用:

有一种精神,穿越时代的云烟,

日久弥新;

有一种怀念,历经时代的风雨,

更臻醇厚;

见证毛主席和杨开慧爱情的唯一遗物

遗憾的是,尽管毛主席和杨开慧从相识相恋,到共同生活在一起,长达十多个年头,充满传奇色彩,但却连一张夫妻的生前合影都未能保存到今天。也许,惟有珍藏在韶山毛泽东同志纪念馆的这只旧皮箱,能多少弥补一点这个遗憾。据考证,这只箱子是目前唯一保存下来,毛主席与杨开慧共同使用过的遗物。

我们看照片上的这只皮箱,已经十分破旧,因为它曾跟随着毛主席和杨开慧走过天南海北,见证了一段美丽的爱情。杨开慧曾用这个箱子装过自己的首饰,后来也用这个箱子,装毛主席的一些手稿,甚至是当时湖南湘区委员会的党的部分文件。

从首饰箱到文件箱,去除了脂粉铅华,超越了离合生死,这只箱子,究竟见证了一段怎样惊天泣地的爱情传奇呢?

毛主席和杨开慧如何相识?

1913年春,19岁的毛主席,以第一名的成绩,考入湖南第四师范。第二年,四师合并入一师,毛主席成为湖南第一师范的学生。

毛主席跟杨开慧相识主要是通过杨开慧的父亲杨昌济,1914年的时候,杨昌济到一师教书,他主要是教教育学和伦理学。毛主席当时也在一师读书,毛主席当时是杨昌济最欣赏的学生之一。杨昌济他曾经在日本和欧洲留学有十来年。杨开慧就是在这样一个家庭里面成长起来的。也是一个受现代教育成长越来的女性。

杨开慧1901年11月6日出生于长沙县板仓,与出身农家的毛主席不同,论门第,她出身于世代书香之家,论年龄,她比毛主席小8岁。

每逢星期天,毛主席到老师家里请教问题,后来成立了哲学研究小组,一起讨论。当时不仅毛主席一个人,还有蔡和森、陈昌、张昆弟,有一群学生都围绕在杨昌济老师周围。但是毛主席的表现最令杨开慧喜欢。

毛主席初到北京窘迫到什么程度?

1918年,赴北京大学担任伦理学教授的杨昌济,举家迁到了故都北京。就在这年秋天,25岁的毛主席,为组织湖南青年赴法勤工俭学运动,也来到北京。正是在这座陌生的城市里,他重逢了杨开慧,惊讶地发现,当年天真活泼的小师妹,已经长成了亭亭玉立的大姑娘。

毛主席刚到北京的时候,那个时无候是很困难的。据他自己回忆,就是他连来北京的路费都是找朋友借的。据毛主席回忆“我住在一个叫做三眼井的地方,同另外七个人住在一间小屋子里,我们大家都睡到炕上的时候,挤得几乎透不过气来。每逢我要翻身,得先同两旁的打招呼。”而在另一次回忆中,毛主席还清晰地记得,那个冬天,他和同赴北京,从未经历过北方寒冷冬季的湖南青年们买不起大衣,只好八个人凑钱合买了一件,谁要出门归谁穿。

来到北京,毛主席最迫切的、当务之急的任务就是赶紧找一份工作,解决他的食宿问题。他就通过杨昌济找到北京大学图书馆的主任李大钊,在李大钊的帮助下,就在图书馆找到了一份管理图书的工作,这份工作的月薪只有8块钱,这8块钱又是个什么概念呢?就是当时的北大图书馆主任李大钊是120元,胡适教授是200元,陈独秀是教授,当时(兼任)文科学长,是300元。

北大教授女儿和穷图书管理员的爱情

从毛主席跟杨开慧来讲,就是在社会地位上、身份上,还是有很大差距的。因为杨昌济到北大去任教授,还是一个知名教授。杨开慧可以说是一个大家闺秀。巨大的身份地位差距,没有阻碍教授的女儿,和一无所有的图书管理员之间的爱情。千里冰封的北国风光里,一段跨越世俗之见的初恋,悄然萌芽了。今天,我们已经无由得知,这段爱情的详细过程。只能从只言片语的回忆中,推断出是勇敢的图书管理员,先向教授美丽的女儿发起了追求。

而在杨开慧的笔下,对方同样早已令她芳心暗许,“不料,我也有这样的幸运,得到了一个爱人,我十分爱他。自从听到他许多事,看了他许多文章、日记,我就爱了他。一直到他有许多信给我,表示他的爱意,我还不敢相信我有这样的幸运。”

毛主席如何追求杨开慧?

是什么最终坚定了不敢相信爱情降临的少女芳心呢?据说,毛主席当时的办法,是通过杨开慧的嫂子李一纯,把自己的一首词,交给了举棋不定的姑娘。

“堆来枕上愁何状,江海翻波浪。夜长天色总难明,无奈披衣起坐薄寒中。”

1921年他写的这首《虞美人·枕上》,是一首婉约词风的作品,整个感情比较诚砺,这个作品里面表现的离愁别绪,让人们读到了一个青年的、感情丰富的毛主席。这首词杨开慧看到以后特别喜欢。

正是这首愁肠百转、情真意切的词,彻底征服了姑娘的心。

杨开慧在日记中写道:“从此我有了一个新意识,我觉得我为母亲而生之外,是为他而生的。”

于是,故宫的古城墙下,北海的杨柳岸边,爱情之花怒放在北国早春中,同为那个时代思想最激进的青年,他们的爱情,少了些许卿卿我我,拥有的是对国家、民族命运的关注,是对共同理想与志向的探寻。

婚礼不走寻常路

不久,回到长沙的毛主席,就投身到四五运动的大潮之中,办杂志、驱军阀。而他与杨开慧之间的通信,互相的称呼就已经简化成了一个字,润和霞。因为他们一个字润之,一个号霞姑。

到了1920年9月,毛主席被聘为一师附小的主事。这时候他们的恋爱关系已经完全确定了。就是随时准备结婚了。大概就是这年的冬天,就是有一天,杨开慧就拿了一些东西。就跑到他一师的教师宿舍去了。

而就算是结婚这种人生大事,这对恋人的处理得那样与众不同。没有媒妁之言,主席拿了6块银元就请大家吃了一餐饭就当结婚了。因为杨开慧在她的手稿里,她是反对一些仪式的结婚,就不要搞一些仪式,不做那些俗人之举。

1921年,毛主席在长沙清水塘建立中共湖南支部,同年,杨开慧跟随毛主席搬到这里居住。婚后的日子幸福而充实,而共同的理想与信念,更使这对夫妻从生活的伴侣,到事业的同志,成了经典的“红色恋人”。

那时候主席要经常下到衡山、湘潭、宁乡一带去考察农民运动。主席有时候一去三四天都不回来。杨开慧总是在家里等,天天把菜准备好,也等到主席回来吃,等他回来,就跟他打热水洗脚,赶快把菜热到灶上,端给他吃。

而身为妻子的杨开慧,不仅是毛主席生活上的贤内助,更是事业上的得力助手。

主席喜欢晚上上班,晚上写东西。有时写得很晚,开慧就陪着他写,陪着他抄,而且主席写的重点,就把它抄到本子上。杨开慧陪同毛主席,在1925年的2月份回到了韶山,在韶山进行了农民运动的尝试,组成了韶山的第一个党支部,组织了韶山的农民协会和反帝反封建的群众团体,雪耻会。做了大量的工作,开办了韶山的农民夜校,杨开慧陪伴毛主席和他在一起,以这个走人家的形式访贫问苦。同时到农民夜校给农民讲课,当时杨开慧一直是陪伴在毛主席的身边。帮助他做了很多的工作。

也正是在这短短数年中,从长沙到上海,从广州到武汉,这只旧皮箱跟随杨开慧,陪同丈夫天南海北。箱中不见了女为悦己者容的首饰,取而代之的,是夫妇二人革命的文件、手稿,是红色恋人的理想与事业。

夫妻也曾闹矛盾

很少有人知道,即使是这对志趣相投的红色恋人,也曾有闹出矛盾的时候。

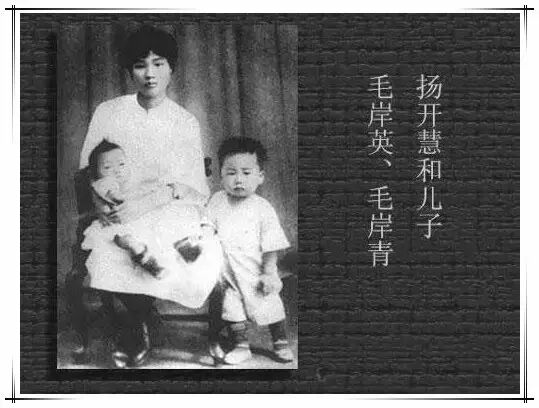

在1923年的11月,他们的第二个儿子毛岸青出生了。但是因为革命工作的需要,毛主席在这个时候,又得离开他的两个孩子。所以这个时候杨开慧,她是有一点点的抱怨。当时毛主席抄了一首唐代的诗人的诗叫《菟丝》。当时杨开慧错误地理解了毛主席这首诗的意思。以为毛主席是把她比做只会缠绕丈夫的伴侣,所以当时杨开慧还有点生气。

好在爱情的力量足以化解夫妻间的一切误解。霞的心思,润也总能体会。就在这之后的另一次分别前,润将对霞的歉意与誓言,融在了挥笔写下的词中。

“知误会前番书语,过眼滔滔云共雾。算人间知己吾与汝。”

于是,润与霞和好如初。消除了误解的夫妻,感情更胜于前。

匆匆一别竟成天人永隔

1927年8月31日的清晨,长沙县清泰乡板仓的天色还未大亮,空气里透着几许初秋的凉意。一位年轻妻子为丈夫打点好行装,再一次目送一身灰布长衫的他,渐行渐远。

这已不是他们第一次分别,婚后一直聚少离多的夫妻俩,都把此行当做了往常一样的短暂分离。于是丈夫匆匆离去,二人甚至没有认真地告别,这位丈夫,便是“八七”会议上,当选为中国共产党中央政治局候补委员的毛主席。三年后,他的妻子杨开慧,在长沙城外的识字岭刑场英勇就义。当初的匆匆一别,竟成天人永隔。

杨开慧写给毛主席的爱情誓言藏在哪?

1927年9月领导秋收起义以后,毛主席离开了长沙去了井冈山。

人间知己的比翼相依,终于还是被残酷的分别打断了。而最令人心焦的是夫妻之间的音讯断绝。

大革命失败以后,湖南的党的组织遭到了严重破坏,地下交通就是很困难的。毛主席到了赣南闽西以后,要联系就更不容易了。

于是,整整三年,一千多个漫漫长夜,她只能一笔一划,写下心声,寄托她无尽的思念。

“今天是他的生日,我格外的不能忘记他,听说他病了,并且是积劳的缘故。这真不是一个小问题。没有我在旁边,他不会注意的。”

而这些日记、诗文、信件,却永远无法寄给她所思念的人。也是在自己的日记里,面对自己与丈夫未卜的命运,她立下了这样的誓言。

“假如一天他死去了,我一定要跟着他去死,假如他被人捉去杀了,我一定要同他去共这个命运。”

而这份誓言,却再不能放进他们曾共用的这个文件箱里。因为上井冈山搞武装斗争的润,固然九死一生。身在白区,头顶共产党员、毛主席妻子双重身份的霞,同样时刻面临着死亡的威胁。她只能小心地将它们藏进卧室的墙缝,也许,她从未期待这些文字能重见天日。这句句真切的心声,不过是一位妻子对于爱情诚挚的诺言。

令人叹惋的是,直到1983年重新修缮杨开慧故居时,人们才从这处卧室的墙缝里,发现了杨开慧所藏的手稿。而这时,距杨开慧牺牲已有半个多世纪。毛主席也在7年前离开了这个世界,从未能亲眼目睹他的霞写下的心声。

杨开慧牺牲前留下什么誓言?

杨开慧被捕后,敌人提出要求,只要公开声明跟毛主席离婚就放了她。杨开慧拒绝了最后一线生机,她不会背叛自己的政治理想,更不会背叛她与润的爱情。这一天,距她29岁的生日刚刚过去8天。临刑她只留下了两句遗言,一句是死不足惜,惟愿润之革命早日成功。一句是我死后,不作俗人之举。就是说她不需要一般人那样,办任何葬礼仪式。

不作俗人之举,从十二年前的相恋,到十年前的结婚,她始终如一。27年之后的1957年,烈士柳直荀的遗孀、杨开慧生前的同窗好友李淑一,给毛主席寄出了一首她怀念丈夫的词作《菩萨蛮》,并请求毛主席抄录当年送给杨开慧的那首《虞美人》作答。

收到来信的毛主席,没有抄录当年的旧作,而是专门创作了一首新的作品,《蝶恋花·答李淑一》,作为献给妻子,他一生挚爱的霞的最高礼赞。

“我失娇杨君失柳,杨柳轻飏直上冲霄九。问讯吴刚何所有,吴刚捧出桂花酒。寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞。忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨。”

词作公开发表后,毛主席的故交章士钊先生,曾为其中的“骄杨”一词颇感费解。因为自古形容女子,都用女旁的“娇”。还从没有人像毛主席这样,把骄傲的“骄”用在女人身上。章士钊遂请教于毛主席,问他当作何解释,毛主席的回答是,女子为革命而丧其元(头),焉得不骄?

来 源:一代伟人.