更

【妄言社】淋漓血案,步步杀机。《窥骨》——拨开重重谜雾,道出乱世秘史

第十九章 残经再现

经昨晚一番斗酒,花无声在铁船帮众眼里,已被视若天神。

待到日上三竿,霸海双蛟这才晕头晕脑的醒来,草草洗了把脸,便赶往了聚义厅。

此时冯慎等人正在厅上用茶,霸海双蛟一见花无声,便由衷赞道:“先生海量,咱们哥俩儿真是心服口服!”

花无声笑道:“刚才你俩儿急匆匆的倒是吓我一跳,我当你们不服气,又要找我拼酒呢。”

刘占海道:“那怕什么?反正先生又不会输。”

花无声道:“我倒是不怕输,只是怕赢的银子太多,再没多余的地方装了啊,哈哈哈……”

三人笑了一阵,冯慎又道:“两位当家的,敢问刘老爷子现在何处?”

刘占川挠了挠头,道:“应该还在房里吧,走,咱们哥俩儿带你们过去瞧瞧!”

“如此有劳了。”

待几人到了鬼工刘的房前,见房门仍旧紧掩。霸海双蛟上前敲了半天,鬼工刘这才缓缓将门打开,将众人让进房去。

见鬼工刘两眼布满血丝,众人知他定是整宿未眠。

“阿弥陀佛。”空如师太打个问讯,“令刘老爷子彻夜操劳,我等好生过意不去。”

鬼工刘道:“师太哪里话?为诸位效劳,也是老朽之本分。”

香瓜道:“刘老爷子,那筒你打开了么?”

鬼工刘苦笑一声,向床边案上一指。“惭愧啊……你们自己瞧瞧吧……”

几人向案上一瞧,见那案头堆满了细线、蜡模和一些不知名的工具,而那藏经筒,却原封不动的摆在中间。

冯慎问道:“刘老爷子,连您都束手无策么?”

鬼工刘叹道:“难啊……这藏经筒果然是精巧无比,老朽花了整宿,才稍稍摸着点那锁头的门道。”

花无声道:“以刘老爷子之能,到现在才摸着点门道?那锁就那么奇?”

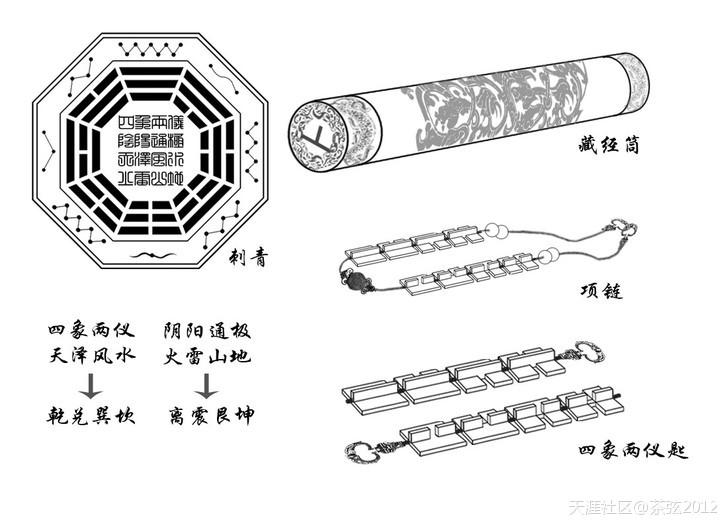

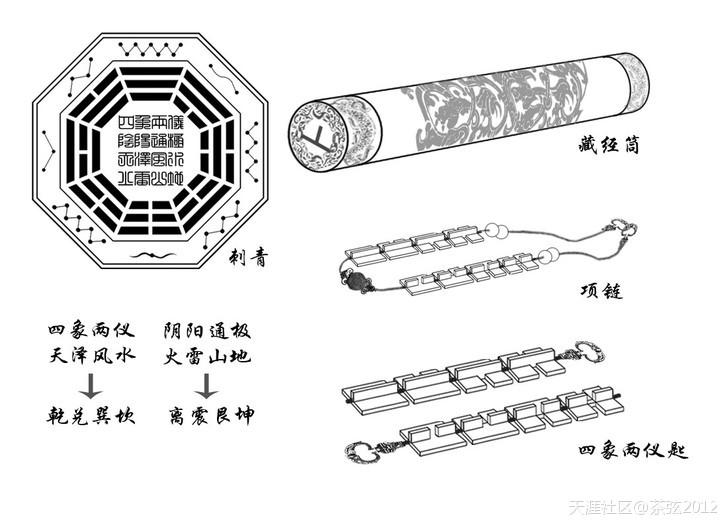

鬼工刘道:“是啊。这藏经筒两侧之锁,应该就是传闻中的四象两仪锁了。”

众人齐怔,“四象两仪锁?”

鬼工刘点了点头,道:“那两侧的锁头,似分实合,层叠牵引,中间以八条细轴通贯相连。细轴上,附着无数簧机叶片,就有如极卦催生,无穷无尽,可至千万般变化。然开锁之法,却只有一种,哪怕是碰错了一处,机关登时启运,筒中之物便会被毁去了。唉……不愧是百余名前辈匠人的毕生心血啊,我鬼工刘之前,也当真是太过目中无人了……惭愧啊惭愧……”

“无量寿福!”咸观道人宣声道号,“刘老爷子万不可这么说,要打开这种奇锁,原本就是难若登天,非是刘老爷子技所不及,而是我等强人所难了。”

花无声也叹道:“是啊刘老爷子,你鬼手神工,我们都是心知肚明的。唉,天意如此,不可强求啊,算了算了!”

说完,花无声便要去取那藏经筒。

鬼工刘见状,急急一拦。“且慢!几位若是信得过,老朽还想再试试!”

香瓜道:“俺们对刘老爷子当然是信得过啦,可你这么大把年纪,俺们是怕你累坏了啊……”

鬼工刘执拗道:“这个不妨事,老朽虽然年迈,身子骨还算硬朗!”

霸海双蛟道:“唉,爷爷就是这么个犟脾气,凡事不琢磨明白了,是不会罢休的……几位,就让他再试试吧。”

五人见状,也不再坚持。“那好吧,不过刘老爷子千万保重身子,不可过度耗损心智。”

鬼工刘道:“几位放心,老朽自有分寸。占海、占川,这几日我便不出房了,饭菜让人送到门口就好。几位贵客的饮食起居,你俩儿定要照料周全!”

此后的几天,五人与霸海双蛟相交甚欢。听说五人要去的地方是个荒岛,霸海双蛟又命喽啰们准备了一大批物什。像什么铺盖、炊具、果蔬、干肉连同木料柱梁等等,不一而足。

待将这些物什装上了‘潜龙号’,霸海双蛟也挑了十来个得力心腹,打算一同到那岛上,帮着五人搭房起屋。

又是两天过去,鬼工刘那头还不见动静。五人不便久留,就邀了霸海双蛟同去房中问询。

等再见到鬼工刘时,众人皆吃了一惊。才几日未见,鬼工刘已然柴毁骨立、眼乌面陷,整个人好像又苍老了许多。

鬼工刘张了张口,声音亦是十分沙哑。“老朽实在无能……那四象两仪锁还是没有打开……唉,真是无颜面对几位啊……”

“刘老爷子不可再说话了!”咸观道人忙将鬼工刘扶在床上,手抵其背,急急以真气输运。

待得鬼工刘的脸色好转了一些,咸观道人又使了个眼色。花无声会意,便将藏经筒取回收起。

经昨晚一番斗酒,花无声在铁船帮众眼里,已被视若天神。

待到日上三竿,霸海双蛟这才晕头晕脑的醒来,草草洗了把脸,便赶往了聚义厅。

此时冯慎等人正在厅上用茶,霸海双蛟一见花无声,便由衷赞道:“先生海量,咱们哥俩儿真是心服口服!”

花无声笑道:“刚才你俩儿急匆匆的倒是吓我一跳,我当你们不服气,又要找我拼酒呢。”

刘占海道:“那怕什么?反正先生又不会输。”

花无声道:“我倒是不怕输,只是怕赢的银子太多,再没多余的地方装了啊,哈哈哈……”

三人笑了一阵,冯慎又道:“两位当家的,敢问刘老爷子现在何处?”

刘占川挠了挠头,道:“应该还在房里吧,走,咱们哥俩儿带你们过去瞧瞧!”

“如此有劳了。”

待几人到了鬼工刘的房前,见房门仍旧紧掩。霸海双蛟上前敲了半天,鬼工刘这才缓缓将门打开,将众人让进房去。

见鬼工刘两眼布满血丝,众人知他定是整宿未眠。

“阿弥陀佛。”空如师太打个问讯,“令刘老爷子彻夜操劳,我等好生过意不去。”

鬼工刘道:“师太哪里话?为诸位效劳,也是老朽之本分。”

香瓜道:“刘老爷子,那筒你打开了么?”

鬼工刘苦笑一声,向床边案上一指。“惭愧啊……你们自己瞧瞧吧……”

几人向案上一瞧,见那案头堆满了细线、蜡模和一些不知名的工具,而那藏经筒,却原封不动的摆在中间。

冯慎问道:“刘老爷子,连您都束手无策么?”

鬼工刘叹道:“难啊……这藏经筒果然是精巧无比,老朽花了整宿,才稍稍摸着点那锁头的门道。”

花无声道:“以刘老爷子之能,到现在才摸着点门道?那锁就那么奇?”

鬼工刘道:“是啊。这藏经筒两侧之锁,应该就是传闻中的四象两仪锁了。”

众人齐怔,“四象两仪锁?”

鬼工刘点了点头,道:“那两侧的锁头,似分实合,层叠牵引,中间以八条细轴通贯相连。细轴上,附着无数簧机叶片,就有如极卦催生,无穷无尽,可至千万般变化。然开锁之法,却只有一种,哪怕是碰错了一处,机关登时启运,筒中之物便会被毁去了。唉……不愧是百余名前辈匠人的毕生心血啊,我鬼工刘之前,也当真是太过目中无人了……惭愧啊惭愧……”

“无量寿福!”咸观道人宣声道号,“刘老爷子万不可这么说,要打开这种奇锁,原本就是难若登天,非是刘老爷子技所不及,而是我等强人所难了。”

花无声也叹道:“是啊刘老爷子,你鬼手神工,我们都是心知肚明的。唉,天意如此,不可强求啊,算了算了!”

说完,花无声便要去取那藏经筒。

鬼工刘见状,急急一拦。“且慢!几位若是信得过,老朽还想再试试!”

香瓜道:“俺们对刘老爷子当然是信得过啦,可你这么大把年纪,俺们是怕你累坏了啊……”

鬼工刘执拗道:“这个不妨事,老朽虽然年迈,身子骨还算硬朗!”

霸海双蛟道:“唉,爷爷就是这么个犟脾气,凡事不琢磨明白了,是不会罢休的……几位,就让他再试试吧。”

五人见状,也不再坚持。“那好吧,不过刘老爷子千万保重身子,不可过度耗损心智。”

鬼工刘道:“几位放心,老朽自有分寸。占海、占川,这几日我便不出房了,饭菜让人送到门口就好。几位贵客的饮食起居,你俩儿定要照料周全!”

此后的几天,五人与霸海双蛟相交甚欢。听说五人要去的地方是个荒岛,霸海双蛟又命喽啰们准备了一大批物什。像什么铺盖、炊具、果蔬、干肉连同木料柱梁等等,不一而足。

待将这些物什装上了‘潜龙号’,霸海双蛟也挑了十来个得力心腹,打算一同到那岛上,帮着五人搭房起屋。

又是两天过去,鬼工刘那头还不见动静。五人不便久留,就邀了霸海双蛟同去房中问询。

等再见到鬼工刘时,众人皆吃了一惊。才几日未见,鬼工刘已然柴毁骨立、眼乌面陷,整个人好像又苍老了许多。

鬼工刘张了张口,声音亦是十分沙哑。“老朽实在无能……那四象两仪锁还是没有打开……唉,真是无颜面对几位啊……”

“刘老爷子不可再说话了!”咸观道人忙将鬼工刘扶在床上,手抵其背,急急以真气输运。

待得鬼工刘的脸色好转了一些,咸观道人又使了个眼色。花无声会意,便将藏经筒取回收起。

安

更

待得鬼工刘的脸色好转了一些,咸观道人又使了个眼色。花无声会意,便将藏经筒取回收起。

咸观道人内力精纯,一盏茶的光景,鬼工刘面上便恢复了些红润。“老道长……多谢了……”

“刘老爷子哪里话?”咸观道人拭了拭额头细汗,“贫道虽然输了些真气,但仍未补全刘老爷子所耗的元气,此后几天,刘老爷子须心无旁骛、好生调养。那开锁之事,咱们就此作罢!”

鬼工刘道:“老道长……请再给老朽些时日……”

咸观道人摇了摇头,“机缘未至,不可强求啊。再者说,我等在帮中叨扰了多日,是时候向刘老爷子辞行了。”

鬼工刘急道:“怎么?你们这便要走?难道是我那两个孙儿招呼的不周?”

花无声笑道:“刘老爷子放心吧,两位当家的对我们招待的可谓是无微不至。实因我们还有要事,不便久留。所以明日一早,我们便打算启程。”

鬼工刘点了点头,“既然几位有要事,老朽就不强留了。哦,日后几位若有用得着的地方,只需送句话过来,咱们铁船帮上下赴汤蹈火,在所不辞!”

五人赶紧道:“如此,便先行谢过刘老爷子了!”

听说五人要走,众喽啰当夜少不得又为他们摆酒饯行。转过天来,五人在码头上与鬼工刘等人依依惜别后,又在霸海双蛟的陪同下,登上了“潜龙号”。

一出了沉沙岛,“潜龙号”便潜入海下航行。香瓜等人对这“潜龙号”十分好奇,直拉着霸海双蛟问东问西。

听众人称赞,霸海双蛟不免得意,先引着五人来至船头,为其解说观览。

原来这“潜龙号”四下,皆用钢板密封的滴水不渗,入水后,船顶上的几条中空的桅杆便探出海面,有的可吸入气流,确保船内之人呼吸顺畅;有的则内置数面折光小镜,用以随时窥探海面上的情形。

船头、船身等处的铁甲,可以自由开合,甲后镶嵌着厚厚的水晶片,透过水晶窗,海面之下的状况,自然是尽览无余。若逢深夜暗处,船头数盏气灯便齐齐照亮,将前路映得有如白昼。

趴在水晶窗前,香瓜的眼睛眨都不眨一下。只见层层叠叠的礁石间,生满了各种五颜六色海葵、海藻,受洋流激荡,摇曳摆绽,宛如盛开在仙境中的异草奇花。斑斓的鱼虾蟹蚌,或嬉或逐、或栖或遁,团团群群、不计其数。

见香瓜久久未动,冯慎便去相唤。可连唤了数声后,香瓜这才回过神来。“冯大哥……你要是不叫俺,俺还以为是到了龙宫了……原来这海底下面,是这么漂亮啊!大龙、二龙,回去跟刘老爷子商量商量,让他也给俺们做一艘这样的船吧……”

霸海双蛟一怔,“大龙、二龙?香瓜妹子,你该不是在叫咱们哥俩儿吧?”

香瓜道:“不是你们那能是谁呀?你俩儿那名号,俺叫着不顺嘴,蛟龙蛟龙么,干脆就叫‘大龙’、‘二龙’好啦!”

霸海双蛟苦笑一声,“变蛟成龙,小老妹还是抬举咱们哥俩儿了,算了,你爱怎么叫便怎么叫吧。”

又看了一阵,霸海双蛟便带着五人下至底舱。

随行的喽啰打开舱门,一堆堆巨大的机关器展现在众人眼前,见那些轮齿大如磨盘,就连花无声等人也是暗暗惊叹。

霸海双蛟指着舱底的阀门、链盘等机栝,向五人说了些“潜龙号”下潜上浮之理,香瓜听着索然无趣,直喊着要再回船头看鱼。

众人见状,又笑嘻嘻的返回了上层船舱。

“潜龙号”上有吃有喝,之后的日子里,五人虽日夜都在船上,可有霸海双蛟他们相陪,倒也不觉烦闷。咸观道人依照天象星辰,指引着“潜龙号”行至了人迹罕至的远洋上。天朗气清时,“潜龙号”便浮于海面航行;猝遇风雨时,便潜入海中躲避狂涛骇浪。有时碰上些巨鱼海兽,只需几发水炮击出,不论多凶猛的鱼兽,见状也会远远逃遁。

每每观此情形,花无声便回想起当年出海寻岛时的往事,那种坎坷与艰辛的滋味,恐怕也只有咸观道人与空如师太才能尽数体会。

因有机关相助,“潜龙号”行在汪洋之中,真好似游龙掠水。如此又行了几日,船中渐渐变得闷热起来。花无声等人心下高兴,他们知道这气候越来越暖,正说明离那荒岛越来越近。果然又行出三日,茫茫的海面上,终于出现了一抹浓黛。

荒岛到了!

咸观道人内力精纯,一盏茶的光景,鬼工刘面上便恢复了些红润。“老道长……多谢了……”

“刘老爷子哪里话?”咸观道人拭了拭额头细汗,“贫道虽然输了些真气,但仍未补全刘老爷子所耗的元气,此后几天,刘老爷子须心无旁骛、好生调养。那开锁之事,咱们就此作罢!”

鬼工刘道:“老道长……请再给老朽些时日……”

咸观道人摇了摇头,“机缘未至,不可强求啊。再者说,我等在帮中叨扰了多日,是时候向刘老爷子辞行了。”

鬼工刘急道:“怎么?你们这便要走?难道是我那两个孙儿招呼的不周?”

花无声笑道:“刘老爷子放心吧,两位当家的对我们招待的可谓是无微不至。实因我们还有要事,不便久留。所以明日一早,我们便打算启程。”

鬼工刘点了点头,“既然几位有要事,老朽就不强留了。哦,日后几位若有用得着的地方,只需送句话过来,咱们铁船帮上下赴汤蹈火,在所不辞!”

五人赶紧道:“如此,便先行谢过刘老爷子了!”

听说五人要走,众喽啰当夜少不得又为他们摆酒饯行。转过天来,五人在码头上与鬼工刘等人依依惜别后,又在霸海双蛟的陪同下,登上了“潜龙号”。

一出了沉沙岛,“潜龙号”便潜入海下航行。香瓜等人对这“潜龙号”十分好奇,直拉着霸海双蛟问东问西。

听众人称赞,霸海双蛟不免得意,先引着五人来至船头,为其解说观览。

原来这“潜龙号”四下,皆用钢板密封的滴水不渗,入水后,船顶上的几条中空的桅杆便探出海面,有的可吸入气流,确保船内之人呼吸顺畅;有的则内置数面折光小镜,用以随时窥探海面上的情形。

船头、船身等处的铁甲,可以自由开合,甲后镶嵌着厚厚的水晶片,透过水晶窗,海面之下的状况,自然是尽览无余。若逢深夜暗处,船头数盏气灯便齐齐照亮,将前路映得有如白昼。

趴在水晶窗前,香瓜的眼睛眨都不眨一下。只见层层叠叠的礁石间,生满了各种五颜六色海葵、海藻,受洋流激荡,摇曳摆绽,宛如盛开在仙境中的异草奇花。斑斓的鱼虾蟹蚌,或嬉或逐、或栖或遁,团团群群、不计其数。

见香瓜久久未动,冯慎便去相唤。可连唤了数声后,香瓜这才回过神来。“冯大哥……你要是不叫俺,俺还以为是到了龙宫了……原来这海底下面,是这么漂亮啊!大龙、二龙,回去跟刘老爷子商量商量,让他也给俺们做一艘这样的船吧……”

霸海双蛟一怔,“大龙、二龙?香瓜妹子,你该不是在叫咱们哥俩儿吧?”

香瓜道:“不是你们那能是谁呀?你俩儿那名号,俺叫着不顺嘴,蛟龙蛟龙么,干脆就叫‘大龙’、‘二龙’好啦!”

霸海双蛟苦笑一声,“变蛟成龙,小老妹还是抬举咱们哥俩儿了,算了,你爱怎么叫便怎么叫吧。”

又看了一阵,霸海双蛟便带着五人下至底舱。

随行的喽啰打开舱门,一堆堆巨大的机关器展现在众人眼前,见那些轮齿大如磨盘,就连花无声等人也是暗暗惊叹。

霸海双蛟指着舱底的阀门、链盘等机栝,向五人说了些“潜龙号”下潜上浮之理,香瓜听着索然无趣,直喊着要再回船头看鱼。

众人见状,又笑嘻嘻的返回了上层船舱。

“潜龙号”上有吃有喝,之后的日子里,五人虽日夜都在船上,可有霸海双蛟他们相陪,倒也不觉烦闷。咸观道人依照天象星辰,指引着“潜龙号”行至了人迹罕至的远洋上。天朗气清时,“潜龙号”便浮于海面航行;猝遇风雨时,便潜入海中躲避狂涛骇浪。有时碰上些巨鱼海兽,只需几发水炮击出,不论多凶猛的鱼兽,见状也会远远逃遁。

每每观此情形,花无声便回想起当年出海寻岛时的往事,那种坎坷与艰辛的滋味,恐怕也只有咸观道人与空如师太才能尽数体会。

因有机关相助,“潜龙号”行在汪洋之中,真好似游龙掠水。如此又行了几日,船中渐渐变得闷热起来。花无声等人心下高兴,他们知道这气候越来越暖,正说明离那荒岛越来越近。果然又行出三日,茫茫的海面上,终于出现了一抹浓黛。

荒岛到了!

安

更

荒岛到了!

众人欢呼一声,乘着“潜龙号”急急向岛驶去。到了近前,“潜龙号”绕岛行了一圈,找了处湾深水缓的地方泊好下锚。

这岛方圆不小,岸边沙滩金黄,椰林婆娑,碧波抚涌上来,浪沫如珠似雪。岛心秀峰矗立,古木参天,郁郁葱葱间,一瀑白练从峰顶喷泻而注。头顶海鸟盘旋鸣翔,林中小兽奔逐撒欢,和风拂畅,生机盎然。

踏在岛上,霸海双蛟不由得赞叹道:“道爷,你们可真有眼光,这地方,简直是仙岛一般啊!是了,也就是你们这种神仙般的人物,才配住在这样的仙岛。这岛不是还没有名字么?干脆就叫神仙岛吧!”

咸观道人笑道:“二位可着实把我们捧得太过了,凡夫俗子安敢称仙?不妥不妥!”

香瓜道:“俺看不如就叫‘万象岛’吧!”

“万象岛?”霸海双蛟与随行喽啰又问道:“为什么要叫万象岛?”

香瓜想也没想,张口便道:“因为俺们是……”

花无声一把捂住香瓜的嘴,向那远处秀峰一指。“当然是因为那山峰生得如一头巨象,你们瞧,那瀑布挂下来,不正似那巨象之长鼻么?”

霸海双蛟看去,“被先生这一说,倒是有那么几分相似……可就算如此,也只有‘一头象’啊,何来‘万象’之说?”

花无声道:“自然是为了叫起来有气势些,像那万马奔腾,就真有一万匹马在跑么?不叫‘万象岛’,难不成还叫‘独象岛’?”

“嗯,不错不错,颇有道理!还是先生有学识啊!”霸海双蛟夸完,又命手下道:“弟兄们,将东西抬下来,咱们先搭几间棚子暂居,明天就开始在岛上寻处好地方,为先生他们伐木建屋!”

随行喽啰齐叫声好,各自动手张罗起来。因提前备好了料具,没出几日,众人便已在山脚下筑好了一排小木屋。见工料富裕,花无声又让喽啰们搭了几座亭台小榭,将运来的桌椅板凳往里面一摆,俨然一处绝佳的隐居之所。

待把运来的一应物什都添设在岛上,霸海双蛟便要带着喽啰们返程。临行前,霸海双蛟绘了海图,与五人约定不时过来看望,顺便为岛上补些用度之需。

霸海双蛟方欲行,花无声又道:“两位当家的,回去之后,别忘了分些财宝给穷人花花。”

刘占海道:“哪用得着先生嘱咐?咱们过来之前,我便让弟兄们将那些财宝悄悄送至沿海的渔家手里,一箱也没留!”

花无声笑道:“大当家的果然豪爽!”

刘占川搔了搔头,“财宝是分出去了,只不过……那些姨太太们么……嘿嘿……”

花无声哈哈大笑,“那些美娇娘留给帮中弟兄们也无妨啊,她们官太太做腻了,过过当押寨夫人的瘾也是好的!”

香瓜白了花无声一眼,暗骂道:“真是个不要脸的臭穷酸!”

众人又笑了一气,霸海双蛟拱手道:“各位还有什么要嘱咐的?”

咸观道人与空如师太道:“替我们向刘老爷子代个好。”

花无声又补充道:“还有下次再来时,别忘了多带些美酒佳酿啊!”

“放心吧,绝对少不了先生喝的!”

“那行!祝几位一路顺风!”

“好嘞!诸位也保重,后会有期了!弟兄们,启航!”

待“潜龙号”消失在海面上,五人也回到了小木屋中。香瓜向床上四仰八叉的一躺,连呼舒服。

“舒服个屁!你这臭丫头给我起来!”花无声拎着香瓜耳朵,一把从床上拽起。

香瓜怒道:“干嘛啊?臭穷酸赶紧松手,俺耳朵都要被你扯下来啦!”

众人欢呼一声,乘着“潜龙号”急急向岛驶去。到了近前,“潜龙号”绕岛行了一圈,找了处湾深水缓的地方泊好下锚。

这岛方圆不小,岸边沙滩金黄,椰林婆娑,碧波抚涌上来,浪沫如珠似雪。岛心秀峰矗立,古木参天,郁郁葱葱间,一瀑白练从峰顶喷泻而注。头顶海鸟盘旋鸣翔,林中小兽奔逐撒欢,和风拂畅,生机盎然。

踏在岛上,霸海双蛟不由得赞叹道:“道爷,你们可真有眼光,这地方,简直是仙岛一般啊!是了,也就是你们这种神仙般的人物,才配住在这样的仙岛。这岛不是还没有名字么?干脆就叫神仙岛吧!”

咸观道人笑道:“二位可着实把我们捧得太过了,凡夫俗子安敢称仙?不妥不妥!”

香瓜道:“俺看不如就叫‘万象岛’吧!”

“万象岛?”霸海双蛟与随行喽啰又问道:“为什么要叫万象岛?”

香瓜想也没想,张口便道:“因为俺们是……”

花无声一把捂住香瓜的嘴,向那远处秀峰一指。“当然是因为那山峰生得如一头巨象,你们瞧,那瀑布挂下来,不正似那巨象之长鼻么?”

霸海双蛟看去,“被先生这一说,倒是有那么几分相似……可就算如此,也只有‘一头象’啊,何来‘万象’之说?”

花无声道:“自然是为了叫起来有气势些,像那万马奔腾,就真有一万匹马在跑么?不叫‘万象岛’,难不成还叫‘独象岛’?”

“嗯,不错不错,颇有道理!还是先生有学识啊!”霸海双蛟夸完,又命手下道:“弟兄们,将东西抬下来,咱们先搭几间棚子暂居,明天就开始在岛上寻处好地方,为先生他们伐木建屋!”

随行喽啰齐叫声好,各自动手张罗起来。因提前备好了料具,没出几日,众人便已在山脚下筑好了一排小木屋。见工料富裕,花无声又让喽啰们搭了几座亭台小榭,将运来的桌椅板凳往里面一摆,俨然一处绝佳的隐居之所。

待把运来的一应物什都添设在岛上,霸海双蛟便要带着喽啰们返程。临行前,霸海双蛟绘了海图,与五人约定不时过来看望,顺便为岛上补些用度之需。

霸海双蛟方欲行,花无声又道:“两位当家的,回去之后,别忘了分些财宝给穷人花花。”

刘占海道:“哪用得着先生嘱咐?咱们过来之前,我便让弟兄们将那些财宝悄悄送至沿海的渔家手里,一箱也没留!”

花无声笑道:“大当家的果然豪爽!”

刘占川搔了搔头,“财宝是分出去了,只不过……那些姨太太们么……嘿嘿……”

花无声哈哈大笑,“那些美娇娘留给帮中弟兄们也无妨啊,她们官太太做腻了,过过当押寨夫人的瘾也是好的!”

香瓜白了花无声一眼,暗骂道:“真是个不要脸的臭穷酸!”

众人又笑了一气,霸海双蛟拱手道:“各位还有什么要嘱咐的?”

咸观道人与空如师太道:“替我们向刘老爷子代个好。”

花无声又补充道:“还有下次再来时,别忘了多带些美酒佳酿啊!”

“放心吧,绝对少不了先生喝的!”

“那行!祝几位一路顺风!”

“好嘞!诸位也保重,后会有期了!弟兄们,启航!”

待“潜龙号”消失在海面上,五人也回到了小木屋中。香瓜向床上四仰八叉的一躺,连呼舒服。

“舒服个屁!你这臭丫头给我起来!”花无声拎着香瓜耳朵,一把从床上拽起。

香瓜怒道:“干嘛啊?臭穷酸赶紧松手,俺耳朵都要被你扯下来啦!”

安

更

香瓜怒道:“干嘛啊?臭穷酸赶紧松手,俺耳朵都要被你扯下来啦!”

花无声哼道:“还干嘛?你这臭丫头来岛上是享福的?赶紧随我用功去!”

冯慎也道:“是了,三师父说的对!光阴稍纵即逝,咱们要惜时如金,香瓜,快去向三师父请教吧。”

“哦!”香瓜点了点头,又骂道:“臭穷酸你把手撒开,俺自己会走!”

见二人吵吵闹闹的去了书房,咸观道人微微一笑,“慎儿,先让你四师父跟你喂喂招,我从旁指出你的不足之处。”

“是!”冯慎向空如师太弯腰行礼,“请四师父手下留情!”

空如师太点点头,“慎儿不必多礼,出招吧。”

冯慎这边拳来脚往,书房那头反有些安静。香瓜等了一会儿,便撸胳膊挽袖子道:“臭穷酸,你不是要教俺功夫么?在那一堆破书里找什么?”

花无声回头指着书桌喝道:“别吵!先去那里老实坐好!”

“去就去!”香瓜翻个白眼,去桌前坐了。

花无声又在书架上找了一阵,取下一本《腕气诀》扔在桌上。“先从简单的入手吧……这本书,是讲如何行气运腕、施打暗器的,臭丫头你自己先看着,有不懂的地方再来问我!”

岂料香瓜对那本《腕气诀》正眼也不瞧,大拍着桌子叫道:“不看不看!俺要直接打暗器!”

花无声怒道:“臭丫头你要造反么?是你教还是我教?让你看你就乖乖的看!哪来那么多废话?”

香瓜道:“俺又看不懂!”

花无声道:“早知道你这臭丫头才疏学浅,所以我不是说过么?看不懂就问!”

香瓜一指书封,问道:“那你跟俺说说,这三个字写的是什么?”

花无声心中一颤,“臭丫头你别闹啊……我可记得你曾说过,你是识过字的!”

“俺当然识字!”香瓜傲然道:“不光识过字,俺还会写呢!”

花无声愣道:“既然会写,那你为何不知那书上写的是‘腕气诀’?”

香瓜道:“俺会写的是冯大哥与俺自个儿的名字,嗯……绣娘姐姐曾教过俺‘成双成对’、‘百年好合’……哦,还有那什么‘共结连理’,也能马马虎虎的写出来……”

花无声急问道:“还有呢?”

香瓜道:“差不多就这些啦!识那么多字有啥用?学你这臭穷酸成天摆穷酸气么?”

“你……”花无声气得脸色惨白,“冯慎那混小子……就没教过你识字?”

香瓜一噘嘴,“俺冯大哥原来总忙着查案,哪还有空管俺?”

“这混小子!”花无声向地上狠狠的跺了一脚,转身要走。

香瓜叫道:“哎?臭穷酸你干嘛去呀?”

“你给我在这儿老实呆着!我先去骂那混小子一顿出出气!”花无声说完,头也不回的出了书房。

将冯慎劈头盖脸的骂了一通后,花无声又气鼓鼓的走了回来。他一言不发,又在书架上翻找起来。没多会儿,找出本《声律启蒙》,一面翻开首页,一面摇头自叹:“唉,我这作得什么孽啊……竟然要混到当私塾先生……”

香瓜好奇道:“臭穷酸你在那儿嘀咕什么呢?”

“闭嘴!”花无声怒不可遏,“你这臭丫头先晓声律,再学断字,一个月后要是作不出文来,我打断你的狗腿!”

香瓜一缩脖子,“凶什么凶?俺学就是了……”

花无声将书一扬,大声读道:“云对雨,雪对风,晚照对晴空。来鸿对去燕,宿鸟对鸣虫。三尺剑,六钧弓,岭北对江东。人间清暑殿,天上广寒宫……哎?你这臭丫头愣做什么?跟着念!”

香瓜忙摇头晃脑的学道:“哦,天上广寒宫……”

花无声哼了一声,接着念道:“两岸晓烟杨柳绿,一园春雨杏花红。两鬓风霜,途次早行之客;一蓑烟雨,溪边晚钓之翁……”

二人一个念,一个随,堪堪将那一东、二冬、三江、四支、五微、六鱼等念了个遍。等到傍晚吃饭时,香瓜满口的“咚不隆咚锵”,舌头差点没扭过弯来。

岛上气候湿热,冯慎又练了一天的武,用罢晚饭,身上不免感到有些粘腻。他将碗筷摆好,又解开上衣几个扣子。“三位师父,弟子打算去海边冲个凉,先行退下了。”

咸观道人点了点头,“去吧,要留神潮汐。”

“弟子理会得!”冯慎弯腰行礼,不想颈间一物露了出来,击在桌角上。

冯慎刚要掩好,咸观道人独目之中,却闪出一道精光。“慎儿,你脖子上挂的那是什么?”

花无声哼道:“还干嘛?你这臭丫头来岛上是享福的?赶紧随我用功去!”

冯慎也道:“是了,三师父说的对!光阴稍纵即逝,咱们要惜时如金,香瓜,快去向三师父请教吧。”

“哦!”香瓜点了点头,又骂道:“臭穷酸你把手撒开,俺自己会走!”

见二人吵吵闹闹的去了书房,咸观道人微微一笑,“慎儿,先让你四师父跟你喂喂招,我从旁指出你的不足之处。”

“是!”冯慎向空如师太弯腰行礼,“请四师父手下留情!”

空如师太点点头,“慎儿不必多礼,出招吧。”

冯慎这边拳来脚往,书房那头反有些安静。香瓜等了一会儿,便撸胳膊挽袖子道:“臭穷酸,你不是要教俺功夫么?在那一堆破书里找什么?”

花无声回头指着书桌喝道:“别吵!先去那里老实坐好!”

“去就去!”香瓜翻个白眼,去桌前坐了。

花无声又在书架上找了一阵,取下一本《腕气诀》扔在桌上。“先从简单的入手吧……这本书,是讲如何行气运腕、施打暗器的,臭丫头你自己先看着,有不懂的地方再来问我!”

岂料香瓜对那本《腕气诀》正眼也不瞧,大拍着桌子叫道:“不看不看!俺要直接打暗器!”

花无声怒道:“臭丫头你要造反么?是你教还是我教?让你看你就乖乖的看!哪来那么多废话?”

香瓜道:“俺又看不懂!”

花无声道:“早知道你这臭丫头才疏学浅,所以我不是说过么?看不懂就问!”

香瓜一指书封,问道:“那你跟俺说说,这三个字写的是什么?”

花无声心中一颤,“臭丫头你别闹啊……我可记得你曾说过,你是识过字的!”

“俺当然识字!”香瓜傲然道:“不光识过字,俺还会写呢!”

花无声愣道:“既然会写,那你为何不知那书上写的是‘腕气诀’?”

香瓜道:“俺会写的是冯大哥与俺自个儿的名字,嗯……绣娘姐姐曾教过俺‘成双成对’、‘百年好合’……哦,还有那什么‘共结连理’,也能马马虎虎的写出来……”

花无声急问道:“还有呢?”

香瓜道:“差不多就这些啦!识那么多字有啥用?学你这臭穷酸成天摆穷酸气么?”

“你……”花无声气得脸色惨白,“冯慎那混小子……就没教过你识字?”

香瓜一噘嘴,“俺冯大哥原来总忙着查案,哪还有空管俺?”

“这混小子!”花无声向地上狠狠的跺了一脚,转身要走。

香瓜叫道:“哎?臭穷酸你干嘛去呀?”

“你给我在这儿老实呆着!我先去骂那混小子一顿出出气!”花无声说完,头也不回的出了书房。

将冯慎劈头盖脸的骂了一通后,花无声又气鼓鼓的走了回来。他一言不发,又在书架上翻找起来。没多会儿,找出本《声律启蒙》,一面翻开首页,一面摇头自叹:“唉,我这作得什么孽啊……竟然要混到当私塾先生……”

香瓜好奇道:“臭穷酸你在那儿嘀咕什么呢?”

“闭嘴!”花无声怒不可遏,“你这臭丫头先晓声律,再学断字,一个月后要是作不出文来,我打断你的狗腿!”

香瓜一缩脖子,“凶什么凶?俺学就是了……”

花无声将书一扬,大声读道:“云对雨,雪对风,晚照对晴空。来鸿对去燕,宿鸟对鸣虫。三尺剑,六钧弓,岭北对江东。人间清暑殿,天上广寒宫……哎?你这臭丫头愣做什么?跟着念!”

香瓜忙摇头晃脑的学道:“哦,天上广寒宫……”

花无声哼了一声,接着念道:“两岸晓烟杨柳绿,一园春雨杏花红。两鬓风霜,途次早行之客;一蓑烟雨,溪边晚钓之翁……”

二人一个念,一个随,堪堪将那一东、二冬、三江、四支、五微、六鱼等念了个遍。等到傍晚吃饭时,香瓜满口的“咚不隆咚锵”,舌头差点没扭过弯来。

岛上气候湿热,冯慎又练了一天的武,用罢晚饭,身上不免感到有些粘腻。他将碗筷摆好,又解开上衣几个扣子。“三位师父,弟子打算去海边冲个凉,先行退下了。”

咸观道人点了点头,“去吧,要留神潮汐。”

“弟子理会得!”冯慎弯腰行礼,不想颈间一物露了出来,击在桌角上。

冯慎刚要掩好,咸观道人独目之中,却闪出一道精光。“慎儿,你脖子上挂的那是什么?”

安

更

冯慎刚要掩好,咸观道人独目之中,却闪出一道精光。“慎儿,你脖子上挂的那是什么?”

“哦,是先父临终之时,交给弟子的一条项链……”

“快取来我看!”

“是!”冯慎依言,将链子取下递去。

咸观道人只看了一眼,便笃定道:“这条链子我见过!正是当年挂在洪天贵福脖子的那一条!”

余人一愣,“这链子……是洪天贵福的?”

咸观道人点了点头,“当年我与二师弟送洪天贵福去广昌时,确见他贴身戴着……慎儿,二师弟将这条链子交与你的时候,还说了些什么?”

冯慎摇了摇头,“爹爹那会气息微弱,说他也不清楚这链子作用,只让弟子好生收好。”

咸观道人想了想,道:“看来二师弟在消失的那段日子里,恐怕就是去寻这条链子了……可这条链子,究竟是做什么用的呢?”

见那链条上串着些凹凸相错的小块,香瓜道:“那上面的东西,倒像是刘老爷子的那些机关件。”

花无声点点头,道:“嗯,被这臭丫头一说,还真是有点像。”

“机关件?”冯慎将项链展开,移近烛前打量。烛火一照,链上小块的影子便投在了桌上。

空如师太眉头一蹙,指着桌上影子道:“掌门师哥,你瞧!”

咸观道人一低头,心下一紧。桌上投影,竟隐约像是一个八卦图的模样。

“慎儿!将项链给我!”

咸观道人又接来细瞧了一会,“没错!这每个奇怪的小块,其实都是一组卦象啊!你们看,这里中间通、两边断,不正是个‘坎’卦么?再瞧这里,中间断、两边通,恰恰是个‘离’卦啊!”

花无声等人稍通易理,见状也都反应过来。“不错不错,这凹凸的小块共有八枚,确是八卦之象!”

咸观道人自语道:“八枚卦象……洪天贵福……唔……”

香瓜挠头道:“大师父,你在说些什么啊?”

空如师太摆了摆手,示意香瓜不可出声扰乱。

“八卦……阴阳……两仪四象!”咸观道人突然喜道:“无声,快!去取藏经筒来!慎儿,你也将这八枚卦块从链子上拆下!”

“是!”

二人闻言,依命而为。片刻之后,卦块尽数取下,藏经筒也送到了桌前。

咸观道人随手取了一枚卦块,朝那筒侧锁眼比量起来。才转了两下,咸观道人便欣喜道:“你们看!这卦块与锁眼能对得上!”

余人赶紧瞧去,果见那卦块的边缘,与锁眼的大小、形状刚好一致。

冯慎喜出望外,颤声道:“大师父……莫非这些卦块,是那……是那……”

咸观道人道:“错不了,这些卦块……正是开启那藏经筒的钥匙!”

“哦,是先父临终之时,交给弟子的一条项链……”

“快取来我看!”

“是!”冯慎依言,将链子取下递去。

咸观道人只看了一眼,便笃定道:“这条链子我见过!正是当年挂在洪天贵福脖子的那一条!”

余人一愣,“这链子……是洪天贵福的?”

咸观道人点了点头,“当年我与二师弟送洪天贵福去广昌时,确见他贴身戴着……慎儿,二师弟将这条链子交与你的时候,还说了些什么?”

冯慎摇了摇头,“爹爹那会气息微弱,说他也不清楚这链子作用,只让弟子好生收好。”

咸观道人想了想,道:“看来二师弟在消失的那段日子里,恐怕就是去寻这条链子了……可这条链子,究竟是做什么用的呢?”

见那链条上串着些凹凸相错的小块,香瓜道:“那上面的东西,倒像是刘老爷子的那些机关件。”

花无声点点头,道:“嗯,被这臭丫头一说,还真是有点像。”

“机关件?”冯慎将项链展开,移近烛前打量。烛火一照,链上小块的影子便投在了桌上。

空如师太眉头一蹙,指着桌上影子道:“掌门师哥,你瞧!”

咸观道人一低头,心下一紧。桌上投影,竟隐约像是一个八卦图的模样。

“慎儿!将项链给我!”

咸观道人又接来细瞧了一会,“没错!这每个奇怪的小块,其实都是一组卦象啊!你们看,这里中间通、两边断,不正是个‘坎’卦么?再瞧这里,中间断、两边通,恰恰是个‘离’卦啊!”

花无声等人稍通易理,见状也都反应过来。“不错不错,这凹凸的小块共有八枚,确是八卦之象!”

咸观道人自语道:“八枚卦象……洪天贵福……唔……”

香瓜挠头道:“大师父,你在说些什么啊?”

空如师太摆了摆手,示意香瓜不可出声扰乱。

“八卦……阴阳……两仪四象!”咸观道人突然喜道:“无声,快!去取藏经筒来!慎儿,你也将这八枚卦块从链子上拆下!”

“是!”

二人闻言,依命而为。片刻之后,卦块尽数取下,藏经筒也送到了桌前。

咸观道人随手取了一枚卦块,朝那筒侧锁眼比量起来。才转了两下,咸观道人便欣喜道:“你们看!这卦块与锁眼能对得上!”

余人赶紧瞧去,果见那卦块的边缘,与锁眼的大小、形状刚好一致。

冯慎喜出望外,颤声道:“大师父……莫非这些卦块,是那……是那……”

咸观道人道:“错不了,这些卦块……正是开启那藏经筒的钥匙!”

安

更

咸观道人道:“错不了,这些卦块……正是开启那藏经筒的钥匙!”

香瓜欢呼一声,“那还等什么呀?快打开藏经筒,看看那窥骨皮卷是什么样啊!”

“先不着急!”咸观道人又道:“这些卦块已散,需按序排列方能组成钥匙……慎儿,你找来纸笔,将你背上所纹字迹写出。”

待冯慎写好,咸观道人念道:“四象两仪,阴阳通极,天泽风水,火雷山地……”

冯慎道:“大师父,你是说这四句话里面,有组成钥匙的法子?”

咸观道人点头道:“那四象两仪,应是指那‘四象两仪锁’;‘阴阳通极’,则点明开锁的钥匙乃是一阴一阳,正应了那藏经筒侧的两个锁眼。”

冯慎又问道:“那后面两句话呢?”

咸观道人将八枚卦块分成了两组,道:“乾卦为天,坤卦为地,以此类推,那‘天泽风水’对应的是乾、兑、巽、坎四卦;而那‘火雷山地’,则是离、震、艮、坤四卦。其中,坤、艮为太阴,坎、巽为少阳,太阴、少阳合称阴仪;乾、兑为太阳,离、震为少阴,太阳、少阴合称阳仪……阴中有阳,阳中有阴,是为太极衍生之象也……”

香瓜听得一头雾水,“大师父,你说的,俺几乎是一个字也听不懂啊……”

花无声哼道:“你这臭丫头若能听懂,那才是旷世之奇呢!别打岔!别出声!”

咸观道人继续道:“天泽风水,便是乾兑巽坎一匙,此匙以太阳衔少阳,至刚含柔,是为阳匙;火雷山地,便是离震艮坤一匙,此匙以太阴包少阴,至柔夹刚,是为阴匙。有了这一阳一阴两把钥匙,便能打开那四象两仪锁了。”

空如师太道:“掌门师哥,如今虽有了匙片,却无串连的匙杆,又如何使得那些卦块相接?”

咸观道人一指那桌上分成两段的链条,笑道:“匙杆便是这两截链子了。”

香瓜奇道:“啊?这链子这么软,怎么能撑起那些小块啊?”

咸观道人拾起一段链条,轻轻一合一拧,节节链环便逐节收缩,最后变成了一条坚硬的小杆。“你们看,现在这链扣为匙柄,链条收紧成杆,不正是那串引卦块的匙杆么?当年那些巧匠们的手艺,当真是构思神妙、精湛无匹啊。”

众人又赞叹一阵,将那卦块依顺串插在匙杆上,没一会儿,两把钥匙已然呈现在众人眼前。

手握两匙,冯慎胸中起伏万千。“三位师父……弟子这便将藏经筒打开么?”

花无声与空如师太看了看咸观道人,见他微微颔首,才道:“开吧!”

“是!”

眼见筒中皮卷就能重见天日,冯慎的双手不由得有些颤抖,他赶紧屏息凝神,将匙端慢慢的靠近了两侧的锁孔。

正要插入时,咸观道人突然道:“慢!”

余人皆在聚精会神,不免吓了一跳。冯慎急忙停手,转头问道:“大师父,怎么了?”

“险些酿成大错!”咸观道人说着,将冯慎手中阴匙接来,“既然是一阴一阳,这两把钥匙便应一反一正。所以这阴匙卦块的顺序得反过来,不是离震艮坤,而是坤艮震离!”

言讫,咸观道人将阴匙重新串好,又交给了冯慎。“慎儿,现在再去开吧。”

冯慎接来,默然的点了点头,将那阴阳双匙,缓缓朝筒侧锁眼探进。

每探入一分,藏经筒中便会发出“嗒”的一声轻响,众人的心,也便跟着收紧一分。待匙片全然没入锁眼后,冯慎的背上,已是冷汗淋漓。

冯慎缓了片刻,深吸一口气,双手同时旋动,将匙柄交错一拧。只听“咔咔咔咔”一通急响,那藏经筒从中慢慢裂成了两半,一个绣着龙纹的锦布包,也渐渐的露了出来。

不消说,那锦包之中,正是众人朝思暮想的窥骨皮卷!

香瓜欢呼一声,“那还等什么呀?快打开藏经筒,看看那窥骨皮卷是什么样啊!”

“先不着急!”咸观道人又道:“这些卦块已散,需按序排列方能组成钥匙……慎儿,你找来纸笔,将你背上所纹字迹写出。”

待冯慎写好,咸观道人念道:“四象两仪,阴阳通极,天泽风水,火雷山地……”

冯慎道:“大师父,你是说这四句话里面,有组成钥匙的法子?”

咸观道人点头道:“那四象两仪,应是指那‘四象两仪锁’;‘阴阳通极’,则点明开锁的钥匙乃是一阴一阳,正应了那藏经筒侧的两个锁眼。”

冯慎又问道:“那后面两句话呢?”

咸观道人将八枚卦块分成了两组,道:“乾卦为天,坤卦为地,以此类推,那‘天泽风水’对应的是乾、兑、巽、坎四卦;而那‘火雷山地’,则是离、震、艮、坤四卦。其中,坤、艮为太阴,坎、巽为少阳,太阴、少阳合称阴仪;乾、兑为太阳,离、震为少阴,太阳、少阴合称阳仪……阴中有阳,阳中有阴,是为太极衍生之象也……”

香瓜听得一头雾水,“大师父,你说的,俺几乎是一个字也听不懂啊……”

花无声哼道:“你这臭丫头若能听懂,那才是旷世之奇呢!别打岔!别出声!”

咸观道人继续道:“天泽风水,便是乾兑巽坎一匙,此匙以太阳衔少阳,至刚含柔,是为阳匙;火雷山地,便是离震艮坤一匙,此匙以太阴包少阴,至柔夹刚,是为阴匙。有了这一阳一阴两把钥匙,便能打开那四象两仪锁了。”

空如师太道:“掌门师哥,如今虽有了匙片,却无串连的匙杆,又如何使得那些卦块相接?”

咸观道人一指那桌上分成两段的链条,笑道:“匙杆便是这两截链子了。”

香瓜奇道:“啊?这链子这么软,怎么能撑起那些小块啊?”

咸观道人拾起一段链条,轻轻一合一拧,节节链环便逐节收缩,最后变成了一条坚硬的小杆。“你们看,现在这链扣为匙柄,链条收紧成杆,不正是那串引卦块的匙杆么?当年那些巧匠们的手艺,当真是构思神妙、精湛无匹啊。”

众人又赞叹一阵,将那卦块依顺串插在匙杆上,没一会儿,两把钥匙已然呈现在众人眼前。

手握两匙,冯慎胸中起伏万千。“三位师父……弟子这便将藏经筒打开么?”

花无声与空如师太看了看咸观道人,见他微微颔首,才道:“开吧!”

“是!”

眼见筒中皮卷就能重见天日,冯慎的双手不由得有些颤抖,他赶紧屏息凝神,将匙端慢慢的靠近了两侧的锁孔。

正要插入时,咸观道人突然道:“慢!”

余人皆在聚精会神,不免吓了一跳。冯慎急忙停手,转头问道:“大师父,怎么了?”

“险些酿成大错!”咸观道人说着,将冯慎手中阴匙接来,“既然是一阴一阳,这两把钥匙便应一反一正。所以这阴匙卦块的顺序得反过来,不是离震艮坤,而是坤艮震离!”

言讫,咸观道人将阴匙重新串好,又交给了冯慎。“慎儿,现在再去开吧。”

冯慎接来,默然的点了点头,将那阴阳双匙,缓缓朝筒侧锁眼探进。

每探入一分,藏经筒中便会发出“嗒”的一声轻响,众人的心,也便跟着收紧一分。待匙片全然没入锁眼后,冯慎的背上,已是冷汗淋漓。

冯慎缓了片刻,深吸一口气,双手同时旋动,将匙柄交错一拧。只听“咔咔咔咔”一通急响,那藏经筒从中慢慢裂成了两半,一个绣着龙纹的锦布包,也渐渐的露了出来。

不消说,那锦包之中,正是众人朝思暮想的窥骨皮卷!

为了让大伙直观一些,我在几天前做了两张大致的效果图,见下面:

四象两仪匙片

安~

四象两仪匙片

安~

更

第二十章 龙光遽奄

当窥骨皮卷从锦包中捧出时,五人皆是激动万分。冯慎与香瓜自是不必说,花无声感喟不已,空如师太默然诵经,就连咸观道人的独目之中,也隐约有泪花莹然。

怔了好久,五人恭恭敬敬的皮卷置于桌上,然后齐齐跪倒,向经虔诚的叩拜。

待立起身来,咸观道人轻轻拭了拭眼角,“无量寿福……历代祖师爷保佑,让这窥骨皮卷,重现我万象门下。我有生之年,能亲眼看见这圣物……亦是无怨无憾了……慎儿、香瓜,明日准备些香纸,为你们太师父烧祭一番,好让他老人家也高兴高兴……”

“是……”冯慎想起父亲,心下伤感。“可惜这窥骨皮卷……爹爹终是未能见到……”

听了这话,其他人也皆黯然。咸观道人长叹一声,拍了拍冯慎肩头。“慎儿,这窥骨皮卷能够再现,二师弟他功不可没……唉……过去的事就不必提了……望你日后多加勤勉,秉承你爹爹的遗志。我与你其他两位师父也会竭尽所能,将师门中的本事倾囊相授,待你将来建功立业、造福苍生之时,也便不枉了你爹爹的那番拳拳苦心啊!”

冯慎点了点头,咸观道人又道:“好了,多说也无益,我们来一睹这窥骨皮卷的真颜吧!”

说着,咸观道人走到桌前,将那皮卷轻轻展开。当皮卷上所纹刺青全然呈现在眼前时,五人不由得又愣了。只见那些刺青似字非字,类图非图,点点条条,有连有断。

过了良久,花无声叹道:“怪不得门中前辈一直揣测不出,这刺青所纹,既不是字迹,也不是图案,并且纵横纷杂,毫无章法可寻啊。”

咸观道人与空如师太也道:“是啊,确如天书一般,玄奥莫测……”

冯慎皱眉又看了一阵,突然问道:“香瓜,这皮卷上的刺青,你觉得眼熟么?”

香瓜斜着脑袋看了半天,使劲点了点头。“眼熟!不过俺却想不起,是在什么地方见过的了……”

“夹绢!”冯慎道:“这些刺青,跟那八片夹绢上的绣迹是不是像极了?”

香瓜恍然道:“对对!俺就说在哪儿见过么!没错没错,是差不离儿!”

花无声奇道:“你俩在说什么?什么夹绢?”

空如师太也问道:“是啊,慎儿、香瓜,这刺青上的纹样,你们当真见过?”

“见过!”冯慎一扭头,道:“香瓜,那八片夹绢呢?你快去来,让三位师父过目!”

“都在俺衣裳里子中缝着呢……”香瓜说着,便在自己身上摸。“咦?哪儿去了?”

冯慎心中一紧,“该不会被你丢了吧?”

“不会不会!俺当时缝得可结实了……能去哪儿呢?”香瓜又摸了几下,猛然醒悟。“哎呀,瞧俺这脑子!俺这身衣裳是单的,夹绢在之前俺穿的那件花棉袄里!等等啊,俺这就拿去!”

花无声狐疑的看着冯慎,“臭小子,那什么夹绢到底怎么回事?这一路上怎么都没听你们提起过?”

冯慎忙道:“三师父见谅,非是弟子有意相瞒,只因前阵子险事频出,弟子慌乱之中,哪还有暇虑及夹绢之事?待香瓜将那八片夹绢取来后,弟子一定向三师父悉数详陈!”

说话间,香瓜已带着夹绢走来。此时那绢帕上已被朱膘染过,故而上面的发绢分明、一目了然。

将绢帕与皮上刺青比对后,花无声等人暗暗称奇。“真是怪了,果然是差不多啊!”

当窥骨皮卷从锦包中捧出时,五人皆是激动万分。冯慎与香瓜自是不必说,花无声感喟不已,空如师太默然诵经,就连咸观道人的独目之中,也隐约有泪花莹然。

怔了好久,五人恭恭敬敬的皮卷置于桌上,然后齐齐跪倒,向经虔诚的叩拜。

待立起身来,咸观道人轻轻拭了拭眼角,“无量寿福……历代祖师爷保佑,让这窥骨皮卷,重现我万象门下。我有生之年,能亲眼看见这圣物……亦是无怨无憾了……慎儿、香瓜,明日准备些香纸,为你们太师父烧祭一番,好让他老人家也高兴高兴……”

“是……”冯慎想起父亲,心下伤感。“可惜这窥骨皮卷……爹爹终是未能见到……”

听了这话,其他人也皆黯然。咸观道人长叹一声,拍了拍冯慎肩头。“慎儿,这窥骨皮卷能够再现,二师弟他功不可没……唉……过去的事就不必提了……望你日后多加勤勉,秉承你爹爹的遗志。我与你其他两位师父也会竭尽所能,将师门中的本事倾囊相授,待你将来建功立业、造福苍生之时,也便不枉了你爹爹的那番拳拳苦心啊!”

冯慎点了点头,咸观道人又道:“好了,多说也无益,我们来一睹这窥骨皮卷的真颜吧!”

说着,咸观道人走到桌前,将那皮卷轻轻展开。当皮卷上所纹刺青全然呈现在眼前时,五人不由得又愣了。只见那些刺青似字非字,类图非图,点点条条,有连有断。

过了良久,花无声叹道:“怪不得门中前辈一直揣测不出,这刺青所纹,既不是字迹,也不是图案,并且纵横纷杂,毫无章法可寻啊。”

咸观道人与空如师太也道:“是啊,确如天书一般,玄奥莫测……”

冯慎皱眉又看了一阵,突然问道:“香瓜,这皮卷上的刺青,你觉得眼熟么?”

香瓜斜着脑袋看了半天,使劲点了点头。“眼熟!不过俺却想不起,是在什么地方见过的了……”

“夹绢!”冯慎道:“这些刺青,跟那八片夹绢上的绣迹是不是像极了?”

香瓜恍然道:“对对!俺就说在哪儿见过么!没错没错,是差不离儿!”

花无声奇道:“你俩在说什么?什么夹绢?”

空如师太也问道:“是啊,慎儿、香瓜,这刺青上的纹样,你们当真见过?”

“见过!”冯慎一扭头,道:“香瓜,那八片夹绢呢?你快去来,让三位师父过目!”

“都在俺衣裳里子中缝着呢……”香瓜说着,便在自己身上摸。“咦?哪儿去了?”

冯慎心中一紧,“该不会被你丢了吧?”

“不会不会!俺当时缝得可结实了……能去哪儿呢?”香瓜又摸了几下,猛然醒悟。“哎呀,瞧俺这脑子!俺这身衣裳是单的,夹绢在之前俺穿的那件花棉袄里!等等啊,俺这就拿去!”

花无声狐疑的看着冯慎,“臭小子,那什么夹绢到底怎么回事?这一路上怎么都没听你们提起过?”

冯慎忙道:“三师父见谅,非是弟子有意相瞒,只因前阵子险事频出,弟子慌乱之中,哪还有暇虑及夹绢之事?待香瓜将那八片夹绢取来后,弟子一定向三师父悉数详陈!”

说话间,香瓜已带着夹绢走来。此时那绢帕上已被朱膘染过,故而上面的发绢分明、一目了然。

将绢帕与皮上刺青比对后,花无声等人暗暗称奇。“真是怪了,果然是差不多啊!”

安

更

更

将绢帕与皮上刺青比对后,花无声等人暗暗称奇。“真是怪了,果然是差不多啊!”

咸观道人问道:“慎儿,说说你这八片绢帕的来历吧。”

“是!”冯慎稍加回想,便将如何发现了赶尸、如何在尸体内找到了甲胄前挡、又是如何误打误撞,发现这绢帕中的秘密等事,一五一十的道出。

听罢前事,咸观道人沉吟了片晌。“这么说来,这些绢帕原在关外?”

冯慎道:“想来如此。绢帕原存于八块护腹前挡内,而那些前挡上,皆绣有‘巴牙喇纛额真’字样,故而当时沈府尹才怀疑,这些东西是从关外流进来的。”

花无声又道:“听你小子说,那些绢帕不是被封在田老爷子棺中了么?怎么又到了你们手上?”

冯慎道:“是这样的,在田老爷子钉棺前,弟子确实打算将绢帕封入其中,但转念一想,若之后有事要取,不免要惊动田老爷子的英灵。于是又将绢帕拿出,用油布裹严,转存于田老爷子的墓碑之下。离京那晚,我带着香瓜去坟头向田老爷子辞行时,突然想起了这绢帕之事,便从碑下取出,让香瓜缝在了棉衣之中。”

空如师太又问道:“慎儿,这八块绢帕,与袁世凯也有关系?”

冯慎点头道:“那些前挡八成就是他的人弄来的,不过他们应该不知前挡中暗藏绢帕,最后只是将那八片前挡抢去。”

咸观道人又打量了一阵,道:“看来这绢帕与窥骨皮卷定有关联,只是上面所绣的纹样,也同样是不明何意啊。”

花无声也指着皮、绢道:“并且这皮卷上的纹路粗些,绢帕上的绣迹却较为纤细。这样吧,我将这些刺青、绣迹先分别誊描于纸上!”

众人齐道:“如此也好。”

等花无声在纸上另行誊绘好后,已然是月至中天。望着纸上所绘,五人又开始苦思冥想。无论是将两纸相叠,还是将两纸拼接,皆不成形状。直到临近天明,五人这才怅怅的作罢,各自回房安歇。

此后的日子里,但有空闲,五人便取纸参研,可思来想去,终究是无法悟出其中玄机。

好在五人俱是洒脱之性,见一时参悟不出,也不再强求,三师专心授业,二徒用心苦修。

万象门中术涉万千,冯慎一面孜孜不倦的习武,一面如饥似渴的向三位师父请教那四卷《尸经》中的法门。香瓜虽然不习经卷,但花无声等人的调教下,暗器、功夫亦是突飞猛进。

岛上无事可纪,日月去似流水,转眼,已是两年有余。其间,霸海双蛟带着亲信往返十数趟,刘老爷子也曾乘搭着“潜龙号”,亲自来看望过几回。

与初至万象岛相较,冯慎如今已是脱胎换骨。不但把《尸经》之学,习得了十之三二,并且已能轻轻一掌,便将一棵大树击为两截。

经这两年多,香瓜也出落得亭亭玉立,不光身量高了不少,各类本领也是与日俱增。然她与花无声的抬扛、吵闹,仍旧是一成不变,二人终日介争东抢西、互不相让,大有愈演愈烈之势。

这一日,天气晴好,海面上波澜不兴。冯慎与香瓜在沙滩上拆招切磋,咸观道人则与花无声、空如师太坐于岸边亭下观视。

咸观道人问道:“慎儿,说说你这八片绢帕的来历吧。”

“是!”冯慎稍加回想,便将如何发现了赶尸、如何在尸体内找到了甲胄前挡、又是如何误打误撞,发现这绢帕中的秘密等事,一五一十的道出。

听罢前事,咸观道人沉吟了片晌。“这么说来,这些绢帕原在关外?”

冯慎道:“想来如此。绢帕原存于八块护腹前挡内,而那些前挡上,皆绣有‘巴牙喇纛额真’字样,故而当时沈府尹才怀疑,这些东西是从关外流进来的。”

花无声又道:“听你小子说,那些绢帕不是被封在田老爷子棺中了么?怎么又到了你们手上?”

冯慎道:“是这样的,在田老爷子钉棺前,弟子确实打算将绢帕封入其中,但转念一想,若之后有事要取,不免要惊动田老爷子的英灵。于是又将绢帕拿出,用油布裹严,转存于田老爷子的墓碑之下。离京那晚,我带着香瓜去坟头向田老爷子辞行时,突然想起了这绢帕之事,便从碑下取出,让香瓜缝在了棉衣之中。”

空如师太又问道:“慎儿,这八块绢帕,与袁世凯也有关系?”

冯慎点头道:“那些前挡八成就是他的人弄来的,不过他们应该不知前挡中暗藏绢帕,最后只是将那八片前挡抢去。”

咸观道人又打量了一阵,道:“看来这绢帕与窥骨皮卷定有关联,只是上面所绣的纹样,也同样是不明何意啊。”

花无声也指着皮、绢道:“并且这皮卷上的纹路粗些,绢帕上的绣迹却较为纤细。这样吧,我将这些刺青、绣迹先分别誊描于纸上!”

众人齐道:“如此也好。”

等花无声在纸上另行誊绘好后,已然是月至中天。望着纸上所绘,五人又开始苦思冥想。无论是将两纸相叠,还是将两纸拼接,皆不成形状。直到临近天明,五人这才怅怅的作罢,各自回房安歇。

此后的日子里,但有空闲,五人便取纸参研,可思来想去,终究是无法悟出其中玄机。

好在五人俱是洒脱之性,见一时参悟不出,也不再强求,三师专心授业,二徒用心苦修。

万象门中术涉万千,冯慎一面孜孜不倦的习武,一面如饥似渴的向三位师父请教那四卷《尸经》中的法门。香瓜虽然不习经卷,但花无声等人的调教下,暗器、功夫亦是突飞猛进。

岛上无事可纪,日月去似流水,转眼,已是两年有余。其间,霸海双蛟带着亲信往返十数趟,刘老爷子也曾乘搭着“潜龙号”,亲自来看望过几回。

与初至万象岛相较,冯慎如今已是脱胎换骨。不但把《尸经》之学,习得了十之三二,并且已能轻轻一掌,便将一棵大树击为两截。

经这两年多,香瓜也出落得亭亭玉立,不光身量高了不少,各类本领也是与日俱增。然她与花无声的抬扛、吵闹,仍旧是一成不变,二人终日介争东抢西、互不相让,大有愈演愈烈之势。

这一日,天气晴好,海面上波澜不兴。冯慎与香瓜在沙滩上拆招切磋,咸观道人则与花无声、空如师太坐于岸边亭下观视。

安

更

这一日,天气晴好,海面上波澜不兴。冯慎与香瓜在沙滩上拆招切磋,咸观道人则与花无声、空如师太坐于岸边亭下观视。

望了一阵,空如师太道:“慎儿这两年来,文修武备,一直是精进不休。可香瓜那孩子除了武学之外,对于本门的经要典籍的研习上,却是没什么长进。”

花无声哼道:“师妹,你还指望那臭丫头习那《尸经》上的法门?门也没有啊!她现在虽然被我逼着识了些字,可那文采么,嘿嘿,照样是狗屁不通!别说是习经,她臭丫头一见了带字的就假装头疼,这两年下来,我那些书被她偷着烧了多少本?唉,我算是拿她没辙了,劝师妹你呀,也甭操那个闲心。有那个空儿,就让她使劲练功夫吧,省得出去闯荡时被人揍了,还给咱们丢人。”

空如师太笑道:“三师哥,你也不能牛不喝水强按头啊。对待香瓜,要因势利导、因材施教……”

“还因材施教?”花无声苦笑道:“师妹你想想看,掌门师哥所习的是《彻虚经》,就凭臭丫头那颗榆木脑袋,别说是学会,就算是看,她也看不懂啊!再说我吧,我所习的是《策阵经》,那里面全是行兵布战的生杀大事,若让她稀里糊涂的学了去,再稀里糊涂的瞎指挥,那还不得闯下大祸?”

咸观道人也笑道:“无声这话倒也不错。像那《窥骨经》所载,皆是刑名法断,香瓜她一个女娃娃学来也不合适。空如啊,莫非你是想传她《决闻经》上的本事么?”

空如师太道:“掌门师哥神机妙算,我确有此意。”

“什么?”花无声怔道:“师妹,我没听岔吧?你那《决闻经》上,都是些权谋决略、辨物统驭之术,那臭丫头能学得会就见鬼了!”

空如师太道:“对于香瓜而言,自然是不能一蹴而就。然那《决闻经》里除了辩物决谋,还有些驭兽、驭禽的小法门,我想不如就从那里入手,先令香瓜生起兴趣,日后再慢慢引导。”

花无声兀自摇头道:“难啊,那驭兽、驭禽之法,虽不是正统经学,但修学之人,必要先通兽性、解禽语。那臭丫头能行么?”

空如师太道:“我瞧正合适,香瓜那孩子心质纯朴澄净,无邪思杂念,与鸟兽相近相知起来,应该易于常人。”

“无量寿福。”咸观道人点头道:“大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷……空如,你就试试吧。”

“是。”空如师太答应着,又向花无声道:“三师哥,请你帮我唤他们过来。”

“好嘞!”花无声站起身,运气高喊道:“笨小子、臭丫头!都先别练了!快赶紧过来呐!”

冯慎与香瓜听到召唤,急忙停手,向着亭下奔来。

到了亭中,香瓜擦着满头细汗嗔道:“臭穷酸,你就不能小点儿声?显摆内力是吧?说!找俺啥事?”

“少臭美!我找你这臭丫头做什么?”花无声说着,一指空如师太。“是你四师父找你!”

香瓜立马换上一张笑脸。“四师父,你找俺么?”

空如师太笑着点了点头,“香瓜,我给你变个戏法好不好?”

香瓜一听就乐了,“戏法?好啊好啊,四师父快给俺变吧!”

“好,你且看吧。”空如师太走出亭子,在一块岩石上站定,见半空中恰好有一只海鸟低翔,便将手臂一伸,嘴里发出了几声清啸。

只听那海鸟“喳喳”叫了几下,在空中急打了两个回旋,便俯冲下来,落在了空如师太的手掌上,旁若无人的梳理起羽毛。

香瓜拊掌大笑,不由得走出了亭子。“四师父,这鸟儿好听话呀,叫俺也玩玩成不成?”

空如师太道:“你过来鸟儿会吓跑的,在那里站好,我让它过去找你。”

香瓜赶紧立的一动不动。

空如师太也不知轻声说了几句什么,抬起另一只手一指,那海鸟翅膀一鼓,果然疾疾飞去,落在了香瓜的头顶上。

望了一阵,空如师太道:“慎儿这两年来,文修武备,一直是精进不休。可香瓜那孩子除了武学之外,对于本门的经要典籍的研习上,却是没什么长进。”

花无声哼道:“师妹,你还指望那臭丫头习那《尸经》上的法门?门也没有啊!她现在虽然被我逼着识了些字,可那文采么,嘿嘿,照样是狗屁不通!别说是习经,她臭丫头一见了带字的就假装头疼,这两年下来,我那些书被她偷着烧了多少本?唉,我算是拿她没辙了,劝师妹你呀,也甭操那个闲心。有那个空儿,就让她使劲练功夫吧,省得出去闯荡时被人揍了,还给咱们丢人。”

空如师太笑道:“三师哥,你也不能牛不喝水强按头啊。对待香瓜,要因势利导、因材施教……”

“还因材施教?”花无声苦笑道:“师妹你想想看,掌门师哥所习的是《彻虚经》,就凭臭丫头那颗榆木脑袋,别说是学会,就算是看,她也看不懂啊!再说我吧,我所习的是《策阵经》,那里面全是行兵布战的生杀大事,若让她稀里糊涂的学了去,再稀里糊涂的瞎指挥,那还不得闯下大祸?”

咸观道人也笑道:“无声这话倒也不错。像那《窥骨经》所载,皆是刑名法断,香瓜她一个女娃娃学来也不合适。空如啊,莫非你是想传她《决闻经》上的本事么?”

空如师太道:“掌门师哥神机妙算,我确有此意。”

“什么?”花无声怔道:“师妹,我没听岔吧?你那《决闻经》上,都是些权谋决略、辨物统驭之术,那臭丫头能学得会就见鬼了!”

空如师太道:“对于香瓜而言,自然是不能一蹴而就。然那《决闻经》里除了辩物决谋,还有些驭兽、驭禽的小法门,我想不如就从那里入手,先令香瓜生起兴趣,日后再慢慢引导。”

花无声兀自摇头道:“难啊,那驭兽、驭禽之法,虽不是正统经学,但修学之人,必要先通兽性、解禽语。那臭丫头能行么?”

空如师太道:“我瞧正合适,香瓜那孩子心质纯朴澄净,无邪思杂念,与鸟兽相近相知起来,应该易于常人。”

“无量寿福。”咸观道人点头道:“大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷……空如,你就试试吧。”

“是。”空如师太答应着,又向花无声道:“三师哥,请你帮我唤他们过来。”

“好嘞!”花无声站起身,运气高喊道:“笨小子、臭丫头!都先别练了!快赶紧过来呐!”

冯慎与香瓜听到召唤,急忙停手,向着亭下奔来。

到了亭中,香瓜擦着满头细汗嗔道:“臭穷酸,你就不能小点儿声?显摆内力是吧?说!找俺啥事?”

“少臭美!我找你这臭丫头做什么?”花无声说着,一指空如师太。“是你四师父找你!”

香瓜立马换上一张笑脸。“四师父,你找俺么?”

空如师太笑着点了点头,“香瓜,我给你变个戏法好不好?”

香瓜一听就乐了,“戏法?好啊好啊,四师父快给俺变吧!”

“好,你且看吧。”空如师太走出亭子,在一块岩石上站定,见半空中恰好有一只海鸟低翔,便将手臂一伸,嘴里发出了几声清啸。

只听那海鸟“喳喳”叫了几下,在空中急打了两个回旋,便俯冲下来,落在了空如师太的手掌上,旁若无人的梳理起羽毛。

香瓜拊掌大笑,不由得走出了亭子。“四师父,这鸟儿好听话呀,叫俺也玩玩成不成?”

空如师太道:“你过来鸟儿会吓跑的,在那里站好,我让它过去找你。”

香瓜赶紧立的一动不动。

空如师太也不知轻声说了几句什么,抬起另一只手一指,那海鸟翅膀一鼓,果然疾疾飞去,落在了香瓜的头顶上。

安