十九

转过年来春天,正是民国十二年,政局最混乱的一年。出身直隶的曹大帅,也不知道哪根筋搭错了,这些年做惯了大帅、上将军,又看上了民国大总统这个宝座。跟部下们成天介叨叨,想过过总统瘾。

别人不知道,他身边这些人都门儿清,曹大帅也是袁大总统麾下的老兄弟,自打小站练兵就鞍前马后伺候着。人敦厚仗义,也算实在。可他怎么能当总统啊!这位大帅跟“北洋三杰”王、段、冯三位大人不一样,人家或是留洋或是上过学的秀才举人,连曹大帅的铁哥们吴大帅,也是秀才出身呢。这位曹大帅,自小跟着家里做小买卖,是个卖粗布的出身,大字不认识一箩筐,说话大大咧咧嗓门跟炮仗似得。一张嘴就是军营里那套“日爹操娘”的粗话,又不懂礼节国情,咋能干万万人之上的大总统呢?

虽说袁大总统死后,北洋一系四分五裂分崩离析,除了段总理,其他人说话下令,外省督军就当放屁。正眼都不瞧。可毕竟是国家法统的代表,人呐就是不能有过分念头,尤其是有钱有权有势的,比如曹大总统,为了做总统,竟然鬼迷心窍,辗转反侧,成天睡不着觉,在家里打鸡骂狗一百八十个不顺眼。

身边那些遛狗子拍马屁的就忍不住跳出来喽,绞尽脑汁,帮着出坏主意。先把北洋老智囊、袁大总统的挚友徐菊人老总统赶下来,又花了二千万大洋,遍贿污糟猫国会的那些大大小小老老少少的议员们,加上铁杆吴大帅带兵支持,嘚来!这大总统宝座,曹大帅还真坐上啦。

一朝天子一朝臣,古今皆然。曹大总统坐上宝座,仗着吴大帅支持,军政大权都握在手里,着实舒坦,赶忙把前朝内阁的总长、次长、各总局的局长、署长,撤了一溜够,都换上自己心腹人马,四九城老百姓们把这番折腾当成了笑话,这位曹大帅,连给他洗脚修脚的内宠兔子小伙计,都封成总统府总务局长,那乐子,大了去喽!

可原先那些高官显贵们就麻爪啦,跟着徐大总统干了多年,没功劳还有苦劳呢!千里来做官,为的是银子钱,钱没捞够,官儿没了,这怎么行?于是乎,大大小小被撤职的官儿,赶紧四处探听、八方打探,不少人知道曹大帅没文化,可他手下的谋士、新贵们爱好个古董珍玩,如丧家之犬的官儿们找到这个钻刺打点的法门,乐得欢天喜地,一窝蜂拥到琉璃厂,大把银子采购些古董珍宝,托门子走关系送上去,静待“恩典”。

这下子,北京城又是一番乌烟瘴气,只有琉璃厂各家铺子和买古玩送礼的官员们高兴。

东四牌楼又叫东四大街,是个热闹地儿,因在内城,住的都是些有身份的老住家和显贵,民国以来,风轮流转,有些败了家的前清遗老遗少卖了房子,搬到杂八地住,这里又成了新贵们的住地。

不过,其中有一家,一直没换人,广亮大门,规整的双套四合院子,连门前的石鼓、上马石、拴马桩也是一应俱全,每天都由这家的下人们打扫清洗地干干净净。

“吁!”,一辆漂亮的四轮马车稳稳停在了这座大院门口,出来个穿绸裹缎的胖墩墩的买卖人,火急火燎上了青石台阶,跟门口的下人打了个招呼,下人很熟悉来人,赶紧领着他往里走。

来者非是别人,正是琉璃厂雅宝堂的大掌柜,张丰财!

张丰财不是第一次来这儿,每次来,他心里都馋地痒痒——在京城混了几十年啦,他也没有这么个大院子,不是买不起,是住不起!看看四周规整的青砖壁垒、粉墙灰瓦、红漆廊柱和后院花园里的花圃、暖棚,光维护,一年就得不少银子,加之大鱼缸里种种名贵的各色金鱼,廊下一水儿紫檀雕花白银抓钩的鸟笼子和里头的百灵、黄雀儿,叽叽喳喳叫个不停,亭台间鲜花绿树,都得花钱请专门的把式来伺候,还有伺候的下人、老妈子、车夫、厨师、管家,这挑费,除了有钱有闲的前清大爷们能舍得,他这种商人,想也别想。北京老话说的好——卖的起、住不起、住得起、养不起!

正房五间,大块玻璃窗户垂着暖色纱帘,看不清里头。门上方有块楠木填绿漆的匾额,写的是——尚雅斋。那字体笔力雄厚、气势不俗,乃是前清香中堂的墨宝。

张丰财到了门口,暗处迎出来个留着大辫子,俏丽灵巧的大丫头,上来接住蹲身问好:“张掌柜安好!”

“四爷呢?在家没?”张丰财咽了口唾沫,走的热,不管不顾拿袖子擦脸,惹得大丫头一笑:“吆,您来的可不巧,我们四爷昨儿晚上跟王参议、吴将军和六贝勒喝酒,天亮才回来,正睡着呢!您请这边来,稍待一会儿?”

“那好。”张丰财喘了口粗气,摇晃胖身子,跟丫头去了厢房喝茶,掏出金壳怀表看看,都过一点半了,不禁皱眉嘀咕:“这都多早晚啦,还睡!哎!”

不用问,这里就是文四爷的家。

张掌柜原本,看不上文四爷这种招摇过市的遗少,觉得他根本不是个正经生意人,没怎么来往过,不过,就在去年做了几次买卖后,张丰财发现,文四爷够意思!不仅从来没拖欠过银子,还帮他拉拢了好几次法国府、英国府的买卖,让他狠狠赚了一笔,当张掌柜按规矩把“成三破二”的银子送过来,文四爷请他吃了几顿会贤堂、东兴楼,在座陪席有银行、当铺、银号的不少名人,闹得张丰财又惊又喜。随后还送了他两件小玩意儿!虽说不过是百十来块的玩意,可这情分儿和文四爷的大手面、大气魄,不能不让张掌柜心思活动,认准了,文四爷看起来吊儿郎当,为人着实没说的!

几次深谈,文四爷笑哈哈劝他:“天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往!老祖宗的话丁点儿不差,这是什么年月?能赚点就赚点!别守着什么老套子规矩死板,谁跟银子有仇?!”说的张丰财哑口无言。

于是,俩人合着伙,做了几次买卖,着实让张丰财见识了文四爷的神通广大——连大内内务府库房的东西,都让他弄出来不少,俩人伙着卖给了洋人,美元英镑大把入手,晃得张掌柜眼珠子都红喽。便跟着文四爷,入了“道”。

文四爷交际人脉之广,也吓了张丰财一跳,烂面胡同王公公那儿,只是他牛刀小试的一个点儿,俩人合伙蒙了外地古玩商不少银子,又拿些假银票骗了王公公,张丰财起初还觉得这事忒不地道,文四爷光身一人,没铺子,他的雅宝堂可在琉璃厂有一号啊。不过,当文四爷把赚来的银子大把大把给他,望着白花花大洋,张丰财心里那一丁点儿的羞耻心,就忽忽悠悠飘走,烟消云散,转而心安理得拿着钱花天酒地纸醉金迷去喽。反正他接长不短给京城大寺庙里送香火钱,没少在神佛面前烧香念经,按他的想法:虽然这些银子来得有点不地道,可佛爷们收了偌大香火,也得给点面子保佑保佑他呗!

带着这点心思,张丰财越发离不开文四爷,赚钱发财也从一开始的忧惧惶恐到心安理得,渐渐变本加厉地鼓捣。俩人赚了钱一起吃喝玩乐,很快成了穿一条裤子嫌肥的哥们儿。这不,趁着乱世,张丰财突然有了个发财的好想法,赶忙来找文四爷商量。

在厢房坐了一个多钟头,上好的香片都喝没味了,又吃了几块桌上白银錾花高脚盘里的小点心,心焦的张丰财听到正屋传来咳嗽、洗脸和咕噜咕噜漱口的声音,知道文四爷,起来啦。

“怎么?我那老哥张掌柜来啦?还不赶紧请进来!让人家冷坐着,真没规矩!”文四爷一身花里胡哨英国织金锦的睡衣,趿拉着法国皮拖鞋,端个粉彩人物漱口杯,盯着大大的黑眼圈和酒色过度的肥脸,摇摇晃晃出了正屋门,喝了口香露,仰脖子咕噜噜一阵,“噗”一口喷在院子里。

张丰财过来抱抱拳:“四爷!我来有点事给您说。”

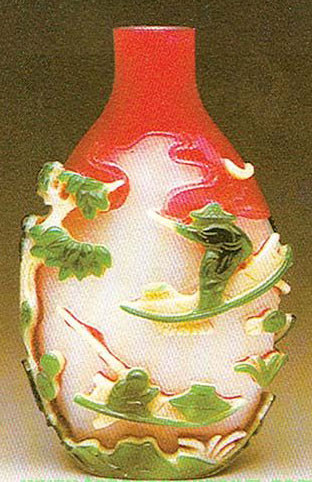

文四爷无所谓地过来一拉他,笑道:“我的张大哥,久等喽!别忙嘛,看看我最近淘换来的一对红子,原先是西城桂大爷的宝贝儿,我看上啦,死说活说,整整五百大洋外加一对乾隆珐琅彩鼻烟壶才弄过来,不是看我的面儿,谁也甭想!您瞅瞅,多体面、多漂亮!”文四爷随手把漱口杯子交给大丫头,拉着张丰财走到廊下,指着一对小鸟,嘚啵嘚啵就是一刻钟,听得张丰财脑袋都大了。

“预备早饭!给张掌柜换茶!对喽,屋里的人出来,去账房,还是照数给!”文四爷摇摆着身子挑帘请张丰财进屋,他打眼一瞧,一个妖冶俏丽的女子,正扭着水蛇小腰忸怩出屋,一溜烟儿没影了。

“这是春华堂里的那位?”张丰财心知肚明,带着坏笑:“四爷可要注意身子啊,我听说,她可是匹‘销魂小马’!”

“哈哈哈哈。。。。。屁话!什么销魂马,跟您说,我啊,棒着呢!”文四爷大马金刀坐了东间里的五彩瓷墩上,端碗热豆汁喝了一通,大理石圆桌上,摆满了细巧点心和夹肉烧饼、六必居小酱菜、酱鸡丁、松花小肚儿。

他一面大吃一边笑:“这妞儿,没上回在上海玩的俄国老毛子妞儿过瘾,人家那大块头,大。。。。不过呢,洋人就有一宗不好,哪儿哪儿都是一堆毛儿!哈哈哈哈,下回有机会,我请你找几个东洋日本妞。听说,挺舒坦呢!”

转过年来春天,正是民国十二年,政局最混乱的一年。出身直隶的曹大帅,也不知道哪根筋搭错了,这些年做惯了大帅、上将军,又看上了民国大总统这个宝座。跟部下们成天介叨叨,想过过总统瘾。

别人不知道,他身边这些人都门儿清,曹大帅也是袁大总统麾下的老兄弟,自打小站练兵就鞍前马后伺候着。人敦厚仗义,也算实在。可他怎么能当总统啊!这位大帅跟“北洋三杰”王、段、冯三位大人不一样,人家或是留洋或是上过学的秀才举人,连曹大帅的铁哥们吴大帅,也是秀才出身呢。这位曹大帅,自小跟着家里做小买卖,是个卖粗布的出身,大字不认识一箩筐,说话大大咧咧嗓门跟炮仗似得。一张嘴就是军营里那套“日爹操娘”的粗话,又不懂礼节国情,咋能干万万人之上的大总统呢?

虽说袁大总统死后,北洋一系四分五裂分崩离析,除了段总理,其他人说话下令,外省督军就当放屁。正眼都不瞧。可毕竟是国家法统的代表,人呐就是不能有过分念头,尤其是有钱有权有势的,比如曹大总统,为了做总统,竟然鬼迷心窍,辗转反侧,成天睡不着觉,在家里打鸡骂狗一百八十个不顺眼。

身边那些遛狗子拍马屁的就忍不住跳出来喽,绞尽脑汁,帮着出坏主意。先把北洋老智囊、袁大总统的挚友徐菊人老总统赶下来,又花了二千万大洋,遍贿污糟猫国会的那些大大小小老老少少的议员们,加上铁杆吴大帅带兵支持,嘚来!这大总统宝座,曹大帅还真坐上啦。

一朝天子一朝臣,古今皆然。曹大总统坐上宝座,仗着吴大帅支持,军政大权都握在手里,着实舒坦,赶忙把前朝内阁的总长、次长、各总局的局长、署长,撤了一溜够,都换上自己心腹人马,四九城老百姓们把这番折腾当成了笑话,这位曹大帅,连给他洗脚修脚的内宠兔子小伙计,都封成总统府总务局长,那乐子,大了去喽!

可原先那些高官显贵们就麻爪啦,跟着徐大总统干了多年,没功劳还有苦劳呢!千里来做官,为的是银子钱,钱没捞够,官儿没了,这怎么行?于是乎,大大小小被撤职的官儿,赶紧四处探听、八方打探,不少人知道曹大帅没文化,可他手下的谋士、新贵们爱好个古董珍玩,如丧家之犬的官儿们找到这个钻刺打点的法门,乐得欢天喜地,一窝蜂拥到琉璃厂,大把银子采购些古董珍宝,托门子走关系送上去,静待“恩典”。

这下子,北京城又是一番乌烟瘴气,只有琉璃厂各家铺子和买古玩送礼的官员们高兴。

东四牌楼又叫东四大街,是个热闹地儿,因在内城,住的都是些有身份的老住家和显贵,民国以来,风轮流转,有些败了家的前清遗老遗少卖了房子,搬到杂八地住,这里又成了新贵们的住地。

不过,其中有一家,一直没换人,广亮大门,规整的双套四合院子,连门前的石鼓、上马石、拴马桩也是一应俱全,每天都由这家的下人们打扫清洗地干干净净。

“吁!”,一辆漂亮的四轮马车稳稳停在了这座大院门口,出来个穿绸裹缎的胖墩墩的买卖人,火急火燎上了青石台阶,跟门口的下人打了个招呼,下人很熟悉来人,赶紧领着他往里走。

来者非是别人,正是琉璃厂雅宝堂的大掌柜,张丰财!

张丰财不是第一次来这儿,每次来,他心里都馋地痒痒——在京城混了几十年啦,他也没有这么个大院子,不是买不起,是住不起!看看四周规整的青砖壁垒、粉墙灰瓦、红漆廊柱和后院花园里的花圃、暖棚,光维护,一年就得不少银子,加之大鱼缸里种种名贵的各色金鱼,廊下一水儿紫檀雕花白银抓钩的鸟笼子和里头的百灵、黄雀儿,叽叽喳喳叫个不停,亭台间鲜花绿树,都得花钱请专门的把式来伺候,还有伺候的下人、老妈子、车夫、厨师、管家,这挑费,除了有钱有闲的前清大爷们能舍得,他这种商人,想也别想。北京老话说的好——卖的起、住不起、住得起、养不起!

正房五间,大块玻璃窗户垂着暖色纱帘,看不清里头。门上方有块楠木填绿漆的匾额,写的是——尚雅斋。那字体笔力雄厚、气势不俗,乃是前清香中堂的墨宝。

张丰财到了门口,暗处迎出来个留着大辫子,俏丽灵巧的大丫头,上来接住蹲身问好:“张掌柜安好!”

“四爷呢?在家没?”张丰财咽了口唾沫,走的热,不管不顾拿袖子擦脸,惹得大丫头一笑:“吆,您来的可不巧,我们四爷昨儿晚上跟王参议、吴将军和六贝勒喝酒,天亮才回来,正睡着呢!您请这边来,稍待一会儿?”

“那好。”张丰财喘了口粗气,摇晃胖身子,跟丫头去了厢房喝茶,掏出金壳怀表看看,都过一点半了,不禁皱眉嘀咕:“这都多早晚啦,还睡!哎!”

不用问,这里就是文四爷的家。

张掌柜原本,看不上文四爷这种招摇过市的遗少,觉得他根本不是个正经生意人,没怎么来往过,不过,就在去年做了几次买卖后,张丰财发现,文四爷够意思!不仅从来没拖欠过银子,还帮他拉拢了好几次法国府、英国府的买卖,让他狠狠赚了一笔,当张掌柜按规矩把“成三破二”的银子送过来,文四爷请他吃了几顿会贤堂、东兴楼,在座陪席有银行、当铺、银号的不少名人,闹得张丰财又惊又喜。随后还送了他两件小玩意儿!虽说不过是百十来块的玩意,可这情分儿和文四爷的大手面、大气魄,不能不让张掌柜心思活动,认准了,文四爷看起来吊儿郎当,为人着实没说的!

几次深谈,文四爷笑哈哈劝他:“天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往!老祖宗的话丁点儿不差,这是什么年月?能赚点就赚点!别守着什么老套子规矩死板,谁跟银子有仇?!”说的张丰财哑口无言。

于是,俩人合着伙,做了几次买卖,着实让张丰财见识了文四爷的神通广大——连大内内务府库房的东西,都让他弄出来不少,俩人伙着卖给了洋人,美元英镑大把入手,晃得张掌柜眼珠子都红喽。便跟着文四爷,入了“道”。

文四爷交际人脉之广,也吓了张丰财一跳,烂面胡同王公公那儿,只是他牛刀小试的一个点儿,俩人合伙蒙了外地古玩商不少银子,又拿些假银票骗了王公公,张丰财起初还觉得这事忒不地道,文四爷光身一人,没铺子,他的雅宝堂可在琉璃厂有一号啊。不过,当文四爷把赚来的银子大把大把给他,望着白花花大洋,张丰财心里那一丁点儿的羞耻心,就忽忽悠悠飘走,烟消云散,转而心安理得拿着钱花天酒地纸醉金迷去喽。反正他接长不短给京城大寺庙里送香火钱,没少在神佛面前烧香念经,按他的想法:虽然这些银子来得有点不地道,可佛爷们收了偌大香火,也得给点面子保佑保佑他呗!

带着这点心思,张丰财越发离不开文四爷,赚钱发财也从一开始的忧惧惶恐到心安理得,渐渐变本加厉地鼓捣。俩人赚了钱一起吃喝玩乐,很快成了穿一条裤子嫌肥的哥们儿。这不,趁着乱世,张丰财突然有了个发财的好想法,赶忙来找文四爷商量。

在厢房坐了一个多钟头,上好的香片都喝没味了,又吃了几块桌上白银錾花高脚盘里的小点心,心焦的张丰财听到正屋传来咳嗽、洗脸和咕噜咕噜漱口的声音,知道文四爷,起来啦。

“怎么?我那老哥张掌柜来啦?还不赶紧请进来!让人家冷坐着,真没规矩!”文四爷一身花里胡哨英国织金锦的睡衣,趿拉着法国皮拖鞋,端个粉彩人物漱口杯,盯着大大的黑眼圈和酒色过度的肥脸,摇摇晃晃出了正屋门,喝了口香露,仰脖子咕噜噜一阵,“噗”一口喷在院子里。

张丰财过来抱抱拳:“四爷!我来有点事给您说。”

文四爷无所谓地过来一拉他,笑道:“我的张大哥,久等喽!别忙嘛,看看我最近淘换来的一对红子,原先是西城桂大爷的宝贝儿,我看上啦,死说活说,整整五百大洋外加一对乾隆珐琅彩鼻烟壶才弄过来,不是看我的面儿,谁也甭想!您瞅瞅,多体面、多漂亮!”文四爷随手把漱口杯子交给大丫头,拉着张丰财走到廊下,指着一对小鸟,嘚啵嘚啵就是一刻钟,听得张丰财脑袋都大了。

“预备早饭!给张掌柜换茶!对喽,屋里的人出来,去账房,还是照数给!”文四爷摇摆着身子挑帘请张丰财进屋,他打眼一瞧,一个妖冶俏丽的女子,正扭着水蛇小腰忸怩出屋,一溜烟儿没影了。

“这是春华堂里的那位?”张丰财心知肚明,带着坏笑:“四爷可要注意身子啊,我听说,她可是匹‘销魂小马’!”

“哈哈哈哈。。。。。屁话!什么销魂马,跟您说,我啊,棒着呢!”文四爷大马金刀坐了东间里的五彩瓷墩上,端碗热豆汁喝了一通,大理石圆桌上,摆满了细巧点心和夹肉烧饼、六必居小酱菜、酱鸡丁、松花小肚儿。

他一面大吃一边笑:“这妞儿,没上回在上海玩的俄国老毛子妞儿过瘾,人家那大块头,大。。。。不过呢,洋人就有一宗不好,哪儿哪儿都是一堆毛儿!哈哈哈哈,下回有机会,我请你找几个东洋日本妞。听说,挺舒坦呢!”