我回过头,朝上爬去。

脑子里一片空白,手脚并用往上爬,只听到整个狭窄通道里全是我的喘粗气声音。

很快看到一团光亮,蓝幽幽的,我几步冒出去,已经到了坟包里头。

雷兵尸体就在我旁边,堵住去路,我管不了这么多,踩着尸体往坟外面跑钻,刚冒出脑袋,身后有人低喝:“谁?”

是罗师傅,我松口气:“我!”

罗师傅一下从坟包后头转过来:“苟国清呢?”

“底下。”我几下钻出去,马上朝杨家祖屋方向打望一眼,到处黑沉沉的,只见祖屋一扇窗户亮了灯,也不知道勾勾醒来没有,应该没醒过来,不然,肯定他们要跑过来抓我。

“你们怎么打起来了?”罗师傅问。

“他认出我了。”

“认出你!”罗师傅一愣:“他以前见过你?”

“算了。一言难尽。”我吞了吞口水:“我要走了。你跟不跟我走?”

罗师傅一愣:“你要回去叫人?来抓他们?”

“抓个屁!”我摇头:“实话给你说,我不是警察。”

罗师傅愣住。

“是这样子。”我一时急得不知道该说什么:“我们也在查锣场村的事!还有,云南那头也有一个事,给黑衣毕扒有关系!你晓得他们底细,我这次来,就想办完事,叫你一起到怒江州去!干脆,你跟我走,好多事要请教你!快点!”

罗师傅却摇摇头:“我不能走。”

我一愣,急道:“你还呆这儿干啥!他们给你钱,我也可以给你钱!还有,现在已经死了一个人,已经是一个命案,你也不怕警察来抓?”

罗师傅苦笑一下:“你说对了,就因为死了一个人,我反而不能走。”

我愣住:“为啥?”

“我知道他们的事情太多,我走倒简单,我保山老家的婆娘娃娃还有孙娃子咋办?”

我点点头:“你怕他们报复?”

“报复是一方面。”罗师傅叹口气:“我收了人家的钱,就要把事情办完,我们保山罗家不是不讲信用的人,说实话小兄弟,就算你是警察,就算你最后叫人把我也抓起来,我也不会走,事情必须要做完,至于之后咋回事,是死是活,我认。”

我点点头,深呼一口气:“那好。那兄弟我走了,你保重。”

“别慌。”

罗师傅伸手入怀,摸出一样东西:“你把这个带走。”

我茫然接过,是一个黑色塑料袋。

我捏了捏:“啥东西?”

“你打开看就知道了。”罗师傅道:“里头有个小酒瓶,你拿给瓦窑厂那个守门老头看,他晓得该咋办。还有——”

他朝祖屋那头瞟了一眼,压低声音:“里头那首诗,我觉得有问题,你们可以研究一下,说不定能找到入口。”

我一愣:“入口?什么入口?”

这时只听杨家祖屋那头有“蓬”关门的声音,回头一看,两条人影正冲出来,朝这边跑,前面一人个子矮小,竟然像勾勾!

“快走!”罗师傅一推我。

我咬牙道:“你放了我,你得不得遭?”

“嘿嘿。”罗师傅苦笑一声:“放心。我还有用。你快走!”

我没办法,掉转头就跑。

“左边。”身后罗师傅道:“再右拐。”

我点点头,朝左边跑去,跑到小路口,回头一看,黑暗中,坟包旁边,罗师傅直直站立,竹竿一般,如同幽灵。

我再不犹豫,转身就跑,一路摸黑,很快回到瓦窑厂。

铁门关着,我敲了敲,那个守门老头跑出来,看见是我,一声不吭把门打开。

“他们呢?”我问。

“那头。”老头朝一扇门一指,那儿窗户亮着灯。

我赶紧跑过去,敲开门,是胡义,他赶紧把我让进去。

里头,还有两个人,一个睡在床上抽烟,是周结巴,一个坐在一边,竟然是王琴。

周结巴一下跳起来:“妈X的这么快回来了!那头咋样?”

我懒得给他废话,问王琴:“你咋跑来了?”

“我不放心。”王琴上下打量我:“你掉水里了?一身全是水。”

我没工夫解释,回头问胡义:“外头那老头叫啥名字?”

“也姓罗。”胡义道:“罗麻子。”

“叫他进来。”

胡义犹豫一下,赶紧出去,很快把罗麻子叫进来。

“罗大爷。”我道:“附近有没有地方。我们几个要躲一下。”

身后周结巴很紧张:“躲啥?条子来了?”

罗麻子狐疑看我:“罗友全呢?”

“他来不了。”我道:“他说你可以帮我。”

“叫罗友全来说。”罗麻子很固执。

我急得不行,忽然想起一事,赶紧打开塑料袋,里头果然有一个酒瓶子,是“红星二锅头”,我几下拿出来,发现里头还有半瓶,泡了一些黑色的毛状物。

“来。”我递给他:“罗师傅说,你看了就知道。”

“不用了。”罗麻子却摇摇头:“你们准备躲哪儿去?”

我一愣:“我也不知道躲哪儿。反正,反正不要让邓老板他们发现!”

“邓士荣?”罗麻子想了想:“那就到我二姑妈家头去。”

“好。”我点头:“远不远?”

“不远。隔壁平桥村。”

周结巴,王琴,还有那个胡义都一头雾水,但看我表情严峻,都没问,赶紧收拾东西出门。

出了瓦窑厂大门,罗麻子说他要守门,不能一起去,叫胡义带我们去,胡义认识路。

到处一片漆黑,胡义带我们到了村口,在一个小卖部打了一个电话,过两分钟,一辆“长安”面包车开过来,司机是个女的,上了车,朝“平桥村”方向急驰。

回头望了一眼,锣场村渐渐远离,我松口气。

“妈X的咋回事?”周结巴终于忍不住:“怎么跟逃难一样。”

我招招手,他凑过来,我压低声音:“雷兵死了。”

“啊?”周结巴眼珠都快掉出来。

王琴察觉不对,也凑过来。

“所以你他妈的少给我闹。”我低喝道:“都乖乖坐好。到了再给你们说。”

路上问了一下王琴,她说她就一直在瓦窑厂,没走,老熊跟小曹回乐山去了,小曹也没等她,她叫他直接回昆明。

我点点头,不再说话,偷偷把右脚鞋子脱了,袜子之前丢在坑底来不及穿,我看了看伤口,在脚板心正中心,长溜溜的一条,有3公分长,已经凝固,呈那种恐怖黑色,明显不是血。

我穿上鞋子,摸出烟来抽,暗暗心惊,刚才在坑底发生了太多诡异事情,想理清一下思路,脑袋乱糟糟的却无法定下神。

很快到了平桥村,这个村子就明显比锣场村有钱,在大路边上,修了很多两层小楼,胡义在副驾上指路,拐了几拐,很快在一栋两层楼房前停住。

下了车,敲开卷帘门,出来个七八岁的小男孩,把我们让进去,又从楼上下来一个老头,70多岁,胡义叫他二姑爷。

胡义把二姑爷拉到一边,说了几句,回来说,住一晚上没问题,有两间房,女的睡一间,我们三个男的睡一间。

周结巴嬉皮笑脸,说无所谓,只要能遮风挡雨,打地铺都可以。

二姑爷给我们泡了茶水,就把小男孩拉上去了,我马上叫胡义把卷帘门拉下。

四个人围在一张大桌子边,周结巴第一个忍不住:“雷兵咋回事?”

“死了。”

“死了?”周结巴很惊诧:“你怎么知道?”

“等会儿说。”我问胡义:“你们是保山那边的,怎么对这一带这么熟?”

“我们老家都在这儿。”胡义道:“平桥村。师傅原先也姓胡,20多岁时候在保山被我师祖收了当徒弟,改姓罗。我以后等出了师,也要改姓,改成罗。”

“那你不是以后叫罗义?”周结巴道。

“嗯。”胡义应道。

我点点头:“这次是谁把你们叫来的?”

“雷二哥。雷兵。”

“好。那我问你。”我瞟了一眼王琴:“你也听一下。跟你有关。”

王琴一愣:“跟我有关?”

我没理她,问胡义:“你认不认识一个人,是个女的,叫邓芸芸?”

“知道。”胡义点头:“邓老板的女儿。”

“她是不是出了什么问题?”

“嗯。”胡义道:“说她晚上睡觉时候,说怪话。”

王琴一惊。

我点点头:“你是不是听过一盘磁带?”

“磁带!我日!”周结巴瞪大眼,赶紧凑过来。

“嗯。”胡义茫然点头,看我们三个如此紧张,似乎有些胆怯。

“你莫紧张。”我拍拍他:“你知道什么,就说什么。”

又对王琴道:“录音机呢?”

“摔烂了。”王琴道:“叫小曹带回去了。”

我点点头,问胡义:“磁带里头,是不是录了一个女孩在说梦话?”

“嗯。”

“是邓老板录的?”

“不知道。好像是。”

“你说一下咋回事。”

“我也不是很清楚。”胡义迟疑道:“我就听过一次,在成都。”

“成都?”我一愣:“为啥跑那儿去?”

“邓老板的公司在成都。”胡义道:“是10多天前,雷兵打电话,把我们喊到成都去,在青羊宫附近一个茶楼,当时邓老板就给师傅放一盘磁带听,我也是站在旁边听,就听到里头有个女娃娃在说怪话,回来后问师傅,他就说里头那个是邓老板女儿。”

王琴跟周结巴对望一眼,都一脸兴奋。

我点点头:“好。那我问你,这次他们去杨家祖屋挖东西,是不是觉得跟他女儿说怪话有关系?”

“嗯。”胡义道:“我听师傅说,邓老板给他说,锣场村87年发疯那件事,当时是疯了好多人,但88年之后,全部都好了,但不晓得咋回事,她女儿晚上睡觉,莫名其妙要说怪话,说出来的跟锣场村那些疯子说出来的东西一模一样,他就很急,一直在查,查了五六年都没查出原因。”

“等等。”王琴道:“他女儿只是晚上说?白天呢,白天说不说?”

“白天不说。”胡义道:“就是晚上睡着了说。”

“天天晚上都说?”王琴问。

“不是。”胡义道:“一年,说个一两次。”

“一年?一两次?”王琴皱起眉,似乎想到了一个问题。

“一年一两次?”周结巴笑道:“太鸡X怪了!老子就奇怪,那个姓邓的他咋知道他女娃子一年说一两次?他天天晚上都不睡觉蹲在他女儿床边边偷听?”

“对!我也是这个疑问!”王琴很兴奋:“那盘磁带上面写了四个时间点,都是那女孩说梦话的时间,我其实就一直觉得哪儿不对,你想一个人说梦话,是很随机的,没人知道她什么时候说,这就有个问题,邓老板怎么会掐准了时间,刚好在那个点,录下他女儿说的话?”

“他拿个录音机。”周结巴道:“天天晚上,他女儿只要一睡觉,就开始录。”

“有可能。”王琴道:“但不会这么麻烦吧。”

胡义这时张了张嘴,欲言又止。

“你想说什么?”我问。

“我也不知道跟这件事有没有关系。”胡义迟疑道:“我师傅说过一次,说她生辰有点问题。”

“生辰?生辰八字?”

“八字没问题。”胡义道:“她出生那天有问题。”

“出生那天?”我没听懂:“她那天生?”

“87年阴历3月初四。”胡义道:“阳历是4月1号。”

4月1号!

我跟王琴对视一眼:锣场村第一次出现“疯病”,就是同一天,87年4月1号!

“太可怕了!”王琴露出惧色:“她居然在那天出生!太可怕了!”

“4月1号......”周结巴喃喃自语。

回头一看,他一脸迷茫。

“怎么?”我问。

周结巴忽然倒吸一口凉气:“不对!她也是那天!”

我一愣:“谁?”

“就余卫红!”周结巴道:“她也是那天出事!”

我一凛,猛一下回忆起来:“对对对!她那天跳河!”

“余卫红?”王琴脸色一变:“就那具女尸?”

“就他!”周结巴道:“她那天凌晨跳河,就在贵阳她们家附近,然后下午被人救起来,对!她姐说过,就是87年4月1号!”

“也是那天?”王琴身子有些抖:“好诡异!”

“妈X的这也太日怪了!”周结巴干笑一下:“那个女娃娃那天生,余卫红那天跳河,妈X的这在搞啥鸡巴名堂!”

我回头问胡义:“那你师傅说那天有啥问题?”

“没听他说。”胡义道。

“等完了我再去查一下。”王琴道。

我点点头,摸出那包东西,打开一看,里头有一坨白纸块块。

我靠!

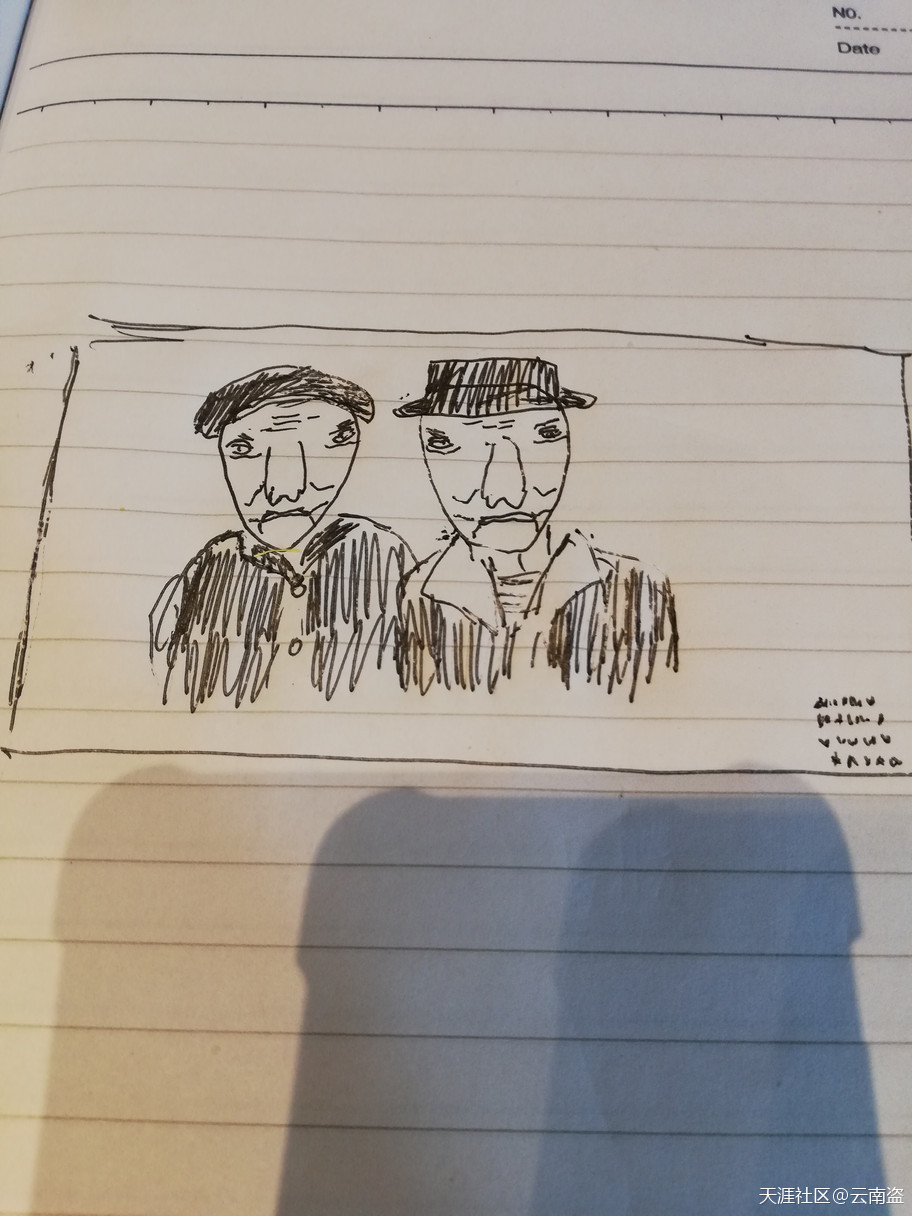

我一下认出,正是那幅画。

我赶紧扯出来,打开,又露出上面那两个黑衣黑帽老人。

其他三人都凑过看,都一脸狐疑。

“这谁?”周结巴问:“哪儿来的?”

我不语,左右一看,瞬间看到右下角写了四排字,都蝇头大小,果然是一首诗!

我赶紧细看,是四句古里古怪的话:

“吾身即佛身。吾手即佛手。吾口即佛口。吾眼即佛眼。”

而在“佛口”两个字上,用圆珠笔圈了一个圈。

我忽然意识到一件事,伸出手指,在那个“圈”上一擦,擦出了痕迹,明显是刚写不久。

我点点头:一定是罗师傅刚才偷偷写的!就在我们几个在坑底的时候!

这倒奇怪了,他为何要不把画交给邓老板他们?为何要交给我?莫非,想叫我去做一件事?

对了,入口!

我一凛:刚才分手时候,他说能从这首诗里头说不定能找到“入口”,而他又把“佛口”两个字圈起来,是不是他有什么发现?

我摇摇头,一时猜不透他的用意。

“嘿嘿。”周结巴忽然笑道:“这两个人好奇怪。”

我一愣:“什么?”

周结巴一指:“感觉是同一个人。”

我定睛一看,果然!

那两个老人,都是一对小眼睛,中间间距很宽,左眼都有些下垂,鼻梁骨也都很肥大,表情也差不多,痴呆呆的样子。

我盯着这两张“怪脸”,突然想到一个人!

杨关明他妈,俞会仙!

我冷汗忽然一下冒出来:她,好像,也是这种脸型!

我靠,发生了什么事!

“眼睛鼻子很像。”王琴盯着画:“上半截很像。下半截不一样。”

“废话。”周结巴道:“一个公一个母,不可能完全长一样,你要再往下,还有两样东西更不一样。”

王琴脸一红,哼一声,不理他,问我:“哪儿来的画?”

我朝胡义一指:“他师傅给我的。”

“不对。”周结巴盯着画:“我怎么越看,这两张脸不像人脸?”

王琴哼一声:“不是人,那是什么?”

“我觉得像羊脸。”

三个人又都低头一看,王琴点点头:“还别说。还真有点像羊。”

“妈逼的太怪了。”周鸡巴道:“怎么两个人都长了一张羊脸?他们是夫妻?”

“肯定是夫妻。”王琴道:“这张画像是一张遗像。”

“遗像?”周鸡巴身子缩了缩,就像很冷:“妈X的是说感觉渗人。我说小关你把人家老夫老妻的遗像带身上干啥?想去骗遗产?”

我懒得理他,看了看表,已经快11点。

只感觉脑子里一片混乱,想一个人好生理一理,赶紧站起来:“今天就这样。上去睡觉算了,明天起来再说。”

“喂喂喂!”周结巴拦住我:“就说完了?雷兵咋回事,你还没说。”

“明天再说。”我打个哈欠,对胡义道:“我们睡哪儿。你带路。”

收好画,胡义带我上了楼,进了一个大房间,里头一张大床,我只感觉头昏眼花,三两下把衣服脱了,放床头一张凳子上,又把画压到底下,上床就睡。

睡了一阵,只感觉右脚心那道伤痕开始发痒,赶紧坐起来,拉开灯一看,跟之前一样,没有异状,我摸了摸那道黑色的“凝固体”,感觉像摸果冻,心中忽然有些恐惧。

赶紧叫胡义进来,问他有没有药,擦伤口,他出去,一会儿进来,拿了一小瓶“金霉素眼膏”,说只有这东西。

我骂了一句,也没办法,胡乱擦了擦,又找到左脚袜子,穿到右脚上,感觉没那么痒了,倒下去睡。

也不知道多久,被鼾声惊醒,睁眼一看,我都差点挤到左边床底下,胡义睡我右边,鼾声如雷,一条腿沉沉压在我肚皮上,是周结巴,他睡床那头。

屋内一片漆黑,我用身子挤了挤,把胡义挤开,就想闭眼睡,忽然感觉床那边有东西动了一下。

我扭头一看,不由一惊:只见床头竟多了一个人,正勾着腰,在翻凳子上的衣服。

小偷!

我一个激灵,就想喊出声,那人似乎察觉到不对,一下停住,抬起头,黑暗中似乎朝我这个方向张望,看身形瘦巴巴的,明显是男的。

我忽然一凛:这人头型——好熟!

不由屏住呼吸,隔着床,死死盯住,只见他定了一阵,又低下头去翻,无声无息,跟鬼魅一般。

翻了一阵,他缓缓抽出一样东西,月光从窗外探进来,我看得清晰:正是那幅画。

我靠!他来偷画!

我死死咬住牙关:先别慌!先不要惊动此人!

我死死盯住,只见他看着画,似乎裂开嘴巴笑了一下,月光照在他侧面,我看得清晰:他左嘴角长了一颗黑痣。

我一下认出他,就是那个徐万忠!

俞会仙口中的“六娃子”,陈舜年说的那个“表哥”,我靠,这人太恐怖了,居然半夜溜进来偷画,他怎么知道我在这里住!

一时间都懵了,不知道该吼出声,还是放他跑。

就见他三两下把画卡在背上,几步溜到窗户边,窗玻璃开着,原来他是爬墙上来。

不行!不能让他走,此人身上隐藏的秘密感觉比我碰见的所有人,加起来还要多,但也不能惊醒其他人,不然不好办事!

想着我咳了一声,压低声音道:“喂。朋友。”

徐万忠明显愣了一下,也不回头,一下爬到窗户上,就想溜。

我急得不行,想到一事,低喝一声:“表哥!”

徐万忠明显身体一抖,竟然停住。

我一喜:有门儿!

赶紧滚下床,光着脚,猫着腰,轻手轻脚朝他走。

徐万忠一条腿翻在窗户上,一动不动,死死盯着我,月光下我看得清晰:左嘴角一颗大黑痣,就是他!

“你哪位?”他从牙缝里挤出声音,低沉无比。

“嘘——”我压低声音:“下来。客厅去说。”

徐万忠仍死死盯着我。

“快点。”我急道:“一会儿我朋友醒了不好办事。”

徐万忠定了数秒,似乎想通,放下腿。

“走走。”我声音几乎听不见,招手叫他到客厅。

徐万忠几步就走了出去,我回头看了一眼床上,胡义还在打鼾,周结巴睡成仰八叉,都睡得很死。

赶紧走出去,徐万忠一动不动站在客厅中央。

“一楼去。”

我一招手,走到外面过道,他明显犹豫了一下,还是跟上来。

二人很快下到一楼,到处黑咕隆咚,卷帘门关着,打开声音太大,我干脆蹲下来。

“来来来。坐下说话。”

徐万忠左右看了看,在我面前蹲下,黑暗中感觉他仍死死盯我,惊疑无比。

“你哪位?”他恶狠狠问。

我想了想,暂时不能暴露身份。

“我是陈经理朋友。”

“陈经理?”徐万忠明显一凛,但不动声色:“哪位陈经理?”

“陈舜年。”我道。

“额。”徐万忠应了一声,含混不清:“他也在这儿?”

“没有。”我道:“他还在甲底乡。”

“嘿嘿!”他明显放松警惕,咬牙笑道:“他还在等老子。”

“你不够意思。”我道:“人家大老远从香港跑起来,你倒好,直接溜了,没见你这么做生意的。”

“嘿嘿!我没办法。”徐万忠咬牙笑道:“东西都拿给人家抢了,做屁个生意!”

我一愣,想起一事:“你说那个石像?还有拓片?”

“额。”

“被谭国富抢了?”

徐万忠一愣,眼冒凶光:“你知道谭国富?”

我一凛:说漏嘴了!

妈的,只有往陈舜年身上推。

“知道。”我点头:“陈经理全都查出来了,你们四个,你,谭国富,麻金,还有那个保山开铺子的,王祥。”

黑暗中,徐万忠盯着我,数秒吼点点头:“厉害。陈经理不愧江湖老手。怎么?这次挖杨家祖屋,陈舜年也参与了?”

我心念急转:这该怎么回答!

“好。你不说也罢。”徐万忠一下站起来:“我还有事,素不奉陪。”

“慢!”我赶紧拦住。

“有事就说!”徐万忠恶狠狠道:“老子还要到乐山去!”

我一愣:“去乐山做啥?”

“有事就说!”

“好。”我压低声音:“他们三个全死了,你知不知道?”

徐万忠明显深吸一口气,半天才咬牙道:“谭国富也死了?”

我一凛:按他的口气,他已经知道麻金跟王祥死了。

“对。”我点头。

“咋死的?”他问。

“跟他们两个一样。”我指了指左眼:“左眼珠!”

徐万忠深深吸了一口气,半天缓缓吐出来,站在黑暗中不吭声。

“死了三个。都是挖掉左眼珠。”我盯着他:“我们就奇怪,你为啥——”

“我为啥没死?是不是?”徐万忠咬牙冷笑:“嘿嘿!老子命大!”

“哼!命大!”我也冷笑:“你们是不是进了一座墓?”

徐万忠不语。

“那座墓。”我继续问:“是不是瞿家祖坟?”

他还是不回答。

“你们是不是挖了一具石棺?”

黑暗中,徐万忠忽然目露凶光,忽然问:“你到底是谁?”

我不语,心头抖了一下:他起疑了!

黑暗中,我二人冷森森对视,一时都没吭声。

我心头却飞速旋转:此人知道太多秘密!那个“羊嘴”的秘密,说不定他也知道!冯华还在底下,不管她是死是活,要是真能找到办法“重开”羊嘴,就算最后找到她的尸体,就算不是尸体,是一具尸骸,我也必须要去试一试,就像她以前说的,还有之前罗师傅说的那句——有些事,你必须去做,至于之后输赢如何,是生是死,认命!

对!我暗暗下定决心:绝对不能放这个人走。

但又不可能把他控制住,干脆,说实话,看他咋个说!

于是点点头:“我姓关。”

“姓关?”徐万忠明显一愣。

“对。知不知道刚才我为啥没喊醒我朋友来抓你?”

“抓我?嘿嘿!”徐万忠咬牙一笑:“怕没这么容易。”

“我想你帮我一个忙,老哥!”我压低声音:“那个‘羊嘴’,你见过没有?”

徐万忠愣住:“神木岭?”

“对!”我深深呼出一口气:“我想进去。”

黑暗中徐万忠阴森森盯着我:“你见过‘羊嘴’?”

“见过。”我点头。

“啥时候?”

“就半个月前。送麻金棺材进去时候。”

“额。”徐万忠点点头:“黑衣毕扒。”

“对。”我压低声音:“你说句实话,你们四个上次是不是从羊嘴里头出来的?”

“不是。”

我愣住:“不是?”

“这样,朋友。”徐万忠顿了顿,像下定一个决心:“这儿不是说话的地方。我现在必须马上去乐山,去找一个人,你不是想进那个羊鬼嘴巴吗,嘿嘿,也真他妈巧了,那个人说不定就知道如何进去。”

我顿时狂喜:“他谁?”

徐万忠左右张望几眼:“走!出去再说。”