“799局?”陈舜年摇摇头:“不知道。什么单位?”

我再次压低声音:“我这里掌握的信息,说是跟军队有关。”

“军队?”

“对。据说,属于XX兵系统!”

陈舜年一凛:“锣场村!”

“对。”我点头:“还不光是那件事。就我目前知道的,整个事件里头有好几个关键性人物,都被他们控制了,按照现在我们掌握的情况来看,他们的总部,好像就是在格尔木!”

“格尔木......799局......”陈舜年念了几遍,忽然定住。

我察觉不对:“怎么?”

“会不会跟那个组织有关!”

我一凛:“什么组织?”

“不可能!”陈舜年忽然有些紧张:“不可能!”

我觉得不对:“怎么了?”

“不可能!”陈舜年兀自摇头:“都六七十年了,居然还存在?不可能!”

我暗暗心惊:他似乎想到一件很可怕的事。

黑暗中,陈舜年目光如电,死死盯着某一个方向,明显在思考一件很严重的问题。

过半晌,他点点头:“其实,也只有这个可能性。”

我没听懂:“什么?”

陈舜年回头盯我一阵,怪笑一下:“你说的799局,极有可能是一个秘密组织。”

我一凛:“叫什么?”

陈舜年却缓缓摇头:“我不敢说。”

停了一下,他沉沉道:“我只能告诉你一件事,当年我父亲失踪,多半就跟它有关。”

“失踪!”我重复一遍。

陈舜年深深吸了一口烟,缓缓吐出。

“按照笔记记录。”他缓缓道:“考古队是32年1月5号出发的。13号到的兰州署,就是现在的兰州,21号到达了竭盘地。”

“竭盘地?”

“对。就是现在的大柴旦镇。”陈舜年道:“之后,他们修整了一天,在23号,深入了柴达木盆地,之后不知道什么原因,笔记突然中断了。”

“中断?”我一愣。

“对。就是没继续写了,直到10天之后,2月3号。”陈舜年道:“那天,笔记本上再次出现了记录,我给你说说内容,上面写的是他们到了‘瓦寒山谷’,进入了一座古代神庙,叫‘七卧者庙’。”

“七卧者?”我重复一遍:“这名字好怪。”

“对。”陈舜年继续道:“之后,就有大量的笔记,足足有二三十页,内容全部是记录他们在那里挖掘出的各种古董,包括各种金银器,陶器,漆器,金银币,还有一种很奇怪的石像——”

“倒头祭司?”我接嘴。

“对。还有几幅壁画。”

“壁画!”我一凛:“刚才那个怪人画?”

“对。”陈舜年点头:“这段笔记很长,二三十页,时间是从2月3号,一直记录到2月9号,地址一直没变,也就是说,考古队在那个‘七卧者神庙’足足呆了6天。”

“6天!”我点点头:“他们肯定一直在神庙里头挖!”

“对。”陈舜年道:“但是在2月9号后,笔记突然又断掉了。”

我一凛:“断了几天?”

“一个月。”

我一愣:“一个月?一个月都没记笔记?”

“对。直到3月9号。”

“3月9号?”我点点头:“又开始写了?”

“写倒是写了。”陈舜年道:“但只有一句话。之后,后面就——就进入一个诡异状态。”

我没听懂:“什么意思?”

陈舜年不语,摸出笔记本,打燃打火机,迅速翻到一页。

“就这儿。”他一指:“这就是我父亲最后记录的一句话。”

他顿了顿,又道:“或者说,能认出来的最后一句话。”

我有些懵,赶紧低头一看,整页纸空空荡荡,很突兀的只有一句话——

“3月9日。穹隆顶。我必须下去找她。”

下面是笔记本后半部分其中三幅“图”。

记忆模糊,大致如此。

穹窿顶!

我赶紧问:“在什么地方?”

“不知道。”陈舜年道:“我进去过三次,一直没找到。”

我一愣:“进哪儿去?”

“就柴达木盆地。”陈舜年道:“86年第一次进去,就从大柴旦镇,那次走得最远,接近200公里,我找到了瓦寒山谷。”

我一凛:“就上面说的那个?”

陈舜年不置可否:“我也不知道是不是,带路的倒是说是瓦寒山谷,但是很奇怪,我在哪儿找了整整两天,没有找到那座‘七卧者神庙’,后来因为断水了,就回去了。”

“那第二次呢?”

“是第二年。”陈舜年道:“87年。”

“87年!”

我忽然有个很异常的感觉。

“对。”陈舜年道:“那次我带够的水跟粮食,本来想再去一趟瓦寒山谷,结果发生一件怪事。”

“什么?”

“我们当时是按照第一次的路线去的,到了目的地,却发现整个山谷不见了。”

我一愣:“不见?什么意思?”

“也不是不见。”陈舜年道:“就是发生了位移,离第一次发现的位置,相距了整整3公里。”

我有些懵:“不会吧!山又没长脚会自己跑!你们肯定记错方位了。”

陈舜年点点头:“有可能。但是当时那个向导信誓旦旦,说肯定没记错,那座山谷肯定是自己发生了位移现象,我当时也无法判断,在那儿又呆了两天,那座神庙还是没有发现。”

“那第三次呢?”

“是前年。”陈舜年道:“那次本来想再深入进去找,但走了一半,我身体出了问题,只好打道回府。”

我点点头,盯着笔记本那段话:“我必须下去找她......她是谁?是那个夏文衡?”

“应该是。”陈舜年道:“考古队里面就她一个女的。”

“下去......”

我念了一遍,脑子里浮现出一幅画面:一团黑沙,徐万忠正陷在里面,缓缓沉下去。

这时陈舜年翻了一页。

“后面就是我父亲最后的——算记录吧。”陈舜年道:“旁观者清。你帮我分析分析,看他想表达什么。”

我点点头,一看,顿时愣住。

只见这页纸上,整个儿被涂成了一团黑,全是横七竖八的线条,还有无数根曲线,有粗又细,密密麻麻,中间还夹杂了一些黑色“小三角”,隐隐还出现一些“文字”形状的东西,整个儿涂得张牙舞爪,就像这个人突然发疯,用笔在纸上乱画乱抹一般。

我抬起头,狐疑问:“这是你父亲画的?”

“不好说。”陈舜年道:“但应该是同一只笔。”

我点点头:跟前面那些笔记一样,是同一只蓝墨水钢笔。

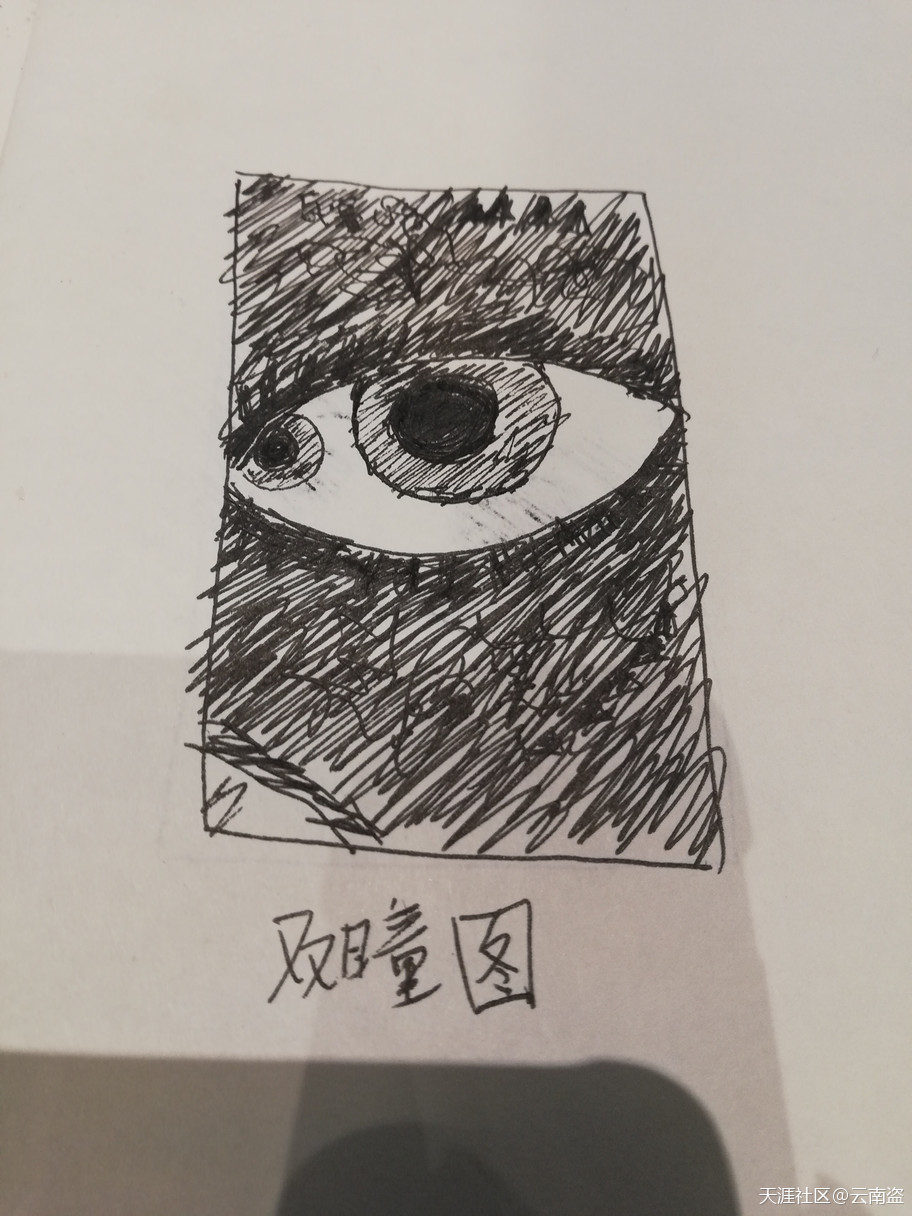

陈舜年这时翻到第二页,我一看,一凛:还是涂成一团“黑”,但中间赫然出现了一只巨大“人眼”,占据了几乎整页纸的三分之一!

“眼睛!”我道。

陈舜年点点头,又翻一页,又涂成一团“黑”。

他继续翻,一下翻出一页,只见上面出现两排白色的“怪物”,就像两排方形石头,而周围依然涂成一片黑色,里面隐隐夹杂了几个“文字”状的东西。

这时我注意到下方写了两个字,是用红笔写的——“牙图”。

我一凛:“牙齿?”

“对。”陈舜年笑了笑:“像不像?”

我定睛一看,果然,像一个人张开嘴巴,露出里头的白牙。

我暗暗心惊:这画的什么!怎么又是眼睛,又是牙齿!

这时陈舜年连续翻了三页,停住:“你看这个。”

我低头一看,一惊:上面赫然出现一只“人眼”,而里头,一大一小,竟然有两颗眼珠!

而下面,写了两个红色字——“双瞳图”。

“双瞳图!”

我念了一遍,只感觉一股深寒。

陈舜年又继续往下翻,后面居然还有20多页,几乎一模一样,全部涂成一团“黑色”,有几页出现了一些看起来“有形状”的物体,但无法看清具体是什么东西。

翻到最后一页,陈舜年合上笔记本。

“怎么样?”他问:“有何感觉?”

我脑子还浮现那幅“双瞳”图案,定了定神,才道:“是不是壁画之类?”

“怎么讲?”陈舜年问。

“不好说。”我道:“感觉你父亲是不是看到了很多壁画,就照着画出来。”

“有可能。”陈舜年点头:“但能看出形状的就那三张,其他20多张,涂成一抹黑,难道也是壁画?”

我一下噎住:说的也是。

“那你觉得是什么?”我问。

“我觉得。”陈舜年古怪一笑:“他精神出了问题。”

我一凛:“你说他当时——疯了?”

“疯没疯不好说。”陈舜年道:“但每次我看这些画,总感觉我父亲当时处于一种精神异常状态,你有没有这个感觉?”

我点点头。

忽然想起一事:“对了,这笔记本谁给你的?”

“我外公。”

“那个贾——”

“贾五爷。”陈舜年道:“对了,其实我也没见过我父亲,我是个遗腹子。”

我一愣:“遗腹子?”

“是。”陈舜年道:“其实关于我父亲的事,基本上都是我外公就贾五爷说的,当时是这样,考古队去青海是32年1月,我父亲回北平是当年5月,是一个人回来的,至于具体去了哪里,发现了什么,他闭口不谈,显得很神秘,这也不奇怪,应该是被要求的,然后一直在北平,一直到38年。”

“1938年?”

“对。”陈舜年道:“那年他又出去了一次,说接到通知,跟那次考古有关,之后就走了,这一去就是整整十年。”

“十年!”我懵了。

“对。直到1948年。”

“他回来了?”

“算是吧。”陈舜年道:“当时是一月份,国共正打仗,北平整个被封锁了,一般人根本进不来,是一个远房亲戚冒着生命危险溜进来,通知我母亲,说父亲回来了,在保定,好像身体出了一个状况,要我母亲马上过去,她就冒险出城,几天后回来了,是一个人回来的,当时北平已经炮火连天,我外公急着走人,就打通关系,先到了上海,呆了一年,看看也快守不住,最后辗转几次,最后到了香港。”

“那你父亲呢?没去?”

陈舜年摇摇头。

“不是跟你母亲见面了吗,怎么不一起走?”

陈舜年露出一个复杂表情,半晌道:“这里头应该是出了一个大问题,因为我母亲直到临死,都没有给我透露那次在保定见面的任何信息。直到我外公去世,是86年,临终时候他才把这本笔记给我,说了我父亲的事,叫我务必保管好这东西,不到万不得已不能示以外人,因为里头涉及到东西异常严重,不是我们一般人能够去触碰的,他最后还说了一句话,算是警告,说那次在保定,我父母最后一次见面时候,我父亲亲口告诉我母亲,说他确信他已经被一个秘密机构盯住了,那个机构有一份清洗名单,他确信他‘陈元’这两个字就在里面。”

“清洗名单!”我重复一遍。

“对。”陈舜年左右看了一眼,凑过来:“那个799局,我怀疑跟那个机构有关系!”

我一凛:“到底是什么机构?”

黑暗中陈舜年双眼发出怪光,半天才从牙缝里挤出一句话:“我只能给你说,来自前苏联。”

前苏联!

我猝不及防。

黑暗中陈舜年点点头,一声不吭。

我暗暗心惊:看他表情,明显不是说笑,看来他一定通过某种渠道查到了那个秘密机构的来头,那会是一个什么机构,怎么让他如此恐惧,竟然连名字都不敢提及!

里头绝对还有隐情!

一时都没说话,我看了看表,已经快12点了。

我喝了一口酒:“这么说,你从来没见过你父亲?”

“见过。”陈舜年指了指笔记本:“照片。”

“他48年跟你母亲分开后就一次也没出现?”

陈舜年点点头,拿起酒瓶喝,喝了一口,像想起什么:“所以我就奇怪,那个徐万忠怎么会说我父亲埋在乐山那座坟里头?”

我猛的想起一事:“毒兰坨!你听说过吗?”

陈舜年一皱眉:“什么坨?”

我点点头:“没什么。对了,你这次去那什么——大柴旦镇,去干什么,也是为这件事?”

“对。”陈舜年压低声音:“我得到一个消息,冯穆人在那儿出现了。”

我一惊:“就那个德国人?”

“不是他本人。”陈舜年道:“是他的名字。那个镇上有个人,手头有一个东西里面出现了‘冯穆人’这个名字。”

“什么东西?”

“不清楚。”陈舜年道:“是大师兄一个朋友说出来的,这人是个搞古钱币的,对32年那次考古也略有耳闻,昨晚吃饭时候他就提到这件事,我就叫他打听,结果今天早上3点过时候他给我回过来,说在大柴旦镇。”

我点点头:“那你怎么不叫江和尚开车送你去?”

陈舜年冷笑一声:“实话给你说吧,我是想甩掉他。这人贪得无厌,在一起要坏大事。”

停了一下,他问:“你们在西宁准备待几天?”

我摇摇头:“说不清。我们主要想找个人,打听点情况。”

“那这样。”陈舜年道:“我先去大柴旦,你们在西宁办完事就来找我,一个星期之内我就在那儿,不走,你看如何?”

我思索几秒,点头:“好。”

陈舜年拿起酒瓶:“那就杯中酒,一口干了回去睡觉。”

喝完酒,陈舜年回他车厢去了。

我倒在铺位上,直勾勾盯着隔板,无法入睡。

这么看来,两件事情就基本对上了,1932年,冯穆人,夏文衡,陈元,还有两个老外,一起去柴达木,寻找那座神秘的“铁羊坟”,他们最后可查的信息,是3月9号,到了一个叫“穹窿顶”的地方,之后就失去线索,然后5月份,陈元回到北京。

而那封信,是第二年冯穆人写给夏文衡的,这里头透露出两条信息,第一,冯穆人跟夏文衡当时还活着。第二,有一股神秘力量在追杀冯穆人,试图获取“鬼渊”的信息。

这就有个问题,鬼渊,跟穹窿顶,是什么关系?

会不会,鬼渊,就在穹窿顶?

还有,陈舜年居然不知道“毒兰坨”,看来那本笔记里面没有记载这三个字,可是,那封信里头,冯穆人却有提及,而且是重点提及,这就奇怪了,莫非陈元对这东西居然不知情?

一时有些混乱。定了定神,拿定主意:现在叫我去判断这些,完全是浪费时间,明天到了西宁,先看看情况,到时候还是尽快跟陈舜年碰头,看看他那边有什么发现,我感觉此人身上“水”还很深。

至于格尔木那边,说实话非常麻烦,只知道那几个人多半在那里,但毫无头绪,真叫我们到了那儿,如何调查,从哪儿入手,这件事我这几天一直在想,想不出一个可行的办法,到时候得问问陈舜年,看他有没有办法。

主意拿定,松口气,三两下脱了鞋,闭眼睡觉。

也不知道多久,忽然被惊醒,睁眼一看,四周一片漆黑,车身兀自“轰轰”摇晃,到处鼾声四起,脚臭扑鼻。

这时我感觉过道处什么东西一动,侧头一看,只见床尾处鬼气森森,竟然蹲了个人,正打开电筒,好像在照我的右脚。

我暗自奇怪:他是不是在找东西?

于是屏住呼吸,死死盯住,这下看清:这人举着电筒一动不动,明显是在看我的右脚!

再一看那人相貌,背光,看不清,但肯定是个老头,穿一件灰色夹克,脑袋很小。

我一个激灵:是他!

于是“忽”一下坐起来:“干什么!”

那人一下站起来,一声不吭,掉头往右边走,一下消失,但就这一下我看得清晰:矮个,獐头鼠目,果然是那个老头!

我一下跳下床,几步走到过道边,就见右边过去三格,一个人影一闪,一下闪进去。

我赶紧去穿鞋,这时才注意到我右脚光溜溜的,没穿袜子,我一下回忆起,之前睡觉我根本没脱,我靠,这老头是干啥的,怎么半夜三更跑过来,看我的右脚!

我隐隐感觉这里头大有文章,赶紧穿上鞋子,沿着过道走过去,到了那格,上下一看,上中下六个铺位都睡了人,都在熟睡。

这时我注意到左边下铺,一个人蒙着铺盖在睡觉,但是脚上却穿了一双黑皮鞋。

我暗暗好笑,顺手给了他小腿一下:“起来!”

那人蒙着铺盖,一动不动,居然开始打鼾。

我又好气又好笑,抓住他小腿,狠狠一捏,“嚯”的一声,他一下弹起来,小脑袋,一对鼠眼骨碌碌转,果然是那老头!

“你要啷个?”他低声吼。

我一愣,这人是重庆那边的。

“我要啷个!”我狠狠瞪他:“该我问你,你要啷个?”

“我不啷个。”老头很委屈的样子:“我要睡瞌睡。”

“睡你妈个脚!”我恶狠狠骂:“你刚才在我那儿干啥?嗯?贼脚摸手的!”

“刚才——刚才——”老头抠了抠脑袋瓜,做出一副茫然的模样:“哦哦,刚才我烟掉了,我老年人眼睛不好,打电筒在地上捡。”

“想抽烟?好。”我突然一股无名怒火,摸出烟,一把抽出五六支。

老头赶紧摆手:“这黑儿(注:现在)不抽!这黑儿不抽!”

我冷笑一声,一把揪住他脖子,拿烟的手一下杵过去,几支烟全部杵进他嘴巴鼻子里头。

“来。慢慢抽。”我咬牙笑道:“抽个够!”

老头脑袋一阵乱扭,“呜呜呜”一阵叫,伸手来扯我的手,我咬牙死死揪住他脖子,那几支烟发力往他嘴巴鼻孔里头灌。

“你们干什么!”

身后,忽然有人厉声问。

回头一看,一个乘警正站那儿,一脸警惕。

我松开手,一声不吭。

“你们干啥?”乘警又问。

老头“啪啪”吐了几口,吐掉烟头,赔笑道:“莫逑事。莫逑事。在抽烟。”

“抽烟?”乘警不信:“用鼻子抽?”

我一看,不由想笑,老头一个鼻孔里头兀自插了半支烟。

“哦哦。”老头抽出来,往嘴里塞:“插错了。插错了。”

乘警狐疑看我一眼,厉声道:“要抽到那头去抽。”

说完走了。

我松口气,瞟了老头一眼,心中惊疑:老子这样子弄他,他居然还帮我“打掩护”,看来是个有货的人,他刚才偷偷在看我的右脚,而那儿正是之前渗透出那种“黑水”的地方,看来这人不简单,我得放尊重点。

拿定主意,干笑一声:“大爷反应快啊。哼,可惜我的烟。”

老头张嘴想说什么,突然“阿——嚏”一下,打了个喷嚏,烟丝连同鼻涕一下喷在我左手背上。

我一阵恶心,一把抓起床单就擦。

老头却一把抓住我左手腕,手指像铁。

我下意识一扯,“莫动!”老头道。

我心头一凛,赶紧停下。

老头一对鼠眼盯着我手背,看了一阵,一摸,摸出之前那把小电筒,打开,光圈直直照我手背上,上面赫然是几坨暗红色“尸蜡”。

我偷眼看他,只见他鼠眼里头,怪光闪现。

“大爷你——”我迟疑开口:“是不是见过这东西?”

“莫逑(注:没)见过。”老头道:“听说过。”

我一凛:“是什么?”

“莫逑晓得。”老头放下我左手,用电筒照我的脸:“我看你脸上手脚都有这东西,身上是不是也有?”

“有。”我咬咬牙。

“好多天啰?”

我迟疑一下:“说不清楚。有好几天了。”

“几天?”老头似乎不相信,鼠眼瞪溜圆:“你啷个染了这东西的?”

我有些犯难:他是问我怎么得了这个怪病,这一两句话哪里说得清楚。

赶紧一屁股坐他床上:“是这样大爷,我姓关,身上这东西——我只能这样子给你说,我这个月碰上好几件事,可以说已经死了好几次了,所以你要问我怎么染的这个病,我一两句话没办法给你说。”

老头眨巴几下眼睛,一脸木然,似乎对我的经历一点不感兴趣。

“你去过怒江州没得?”他忽然问。

怒江州!

我一凛:“去过!”

“你是不是听过一段死人经?”

死人经!

我一凛:“啥东西?”

“我也只是听说。”老头咂咂嘴巴:“说是一种念给尸体听的经。”

我有些懵:“尸体听?死都死了听个屁啊!”

“嚇!这些东西不好说嘞。”老头蔑然道:“你又没死,你啷个晓得尸体听不见。”

我一时无语,这句话倒是谁也不敢反驳。

赶紧点头:“是是。那你说的那个死人经是咋回事?”

“咋回事我也莫逑晓得。”老头道:“我只是听有个人说,怒江州那头哪个山旮旯头有一种经,是专门念给尸体听的,活人不能听。”

“活人不能听......”我喃喃重复道,隐隐有种奇异的感觉。

“哼哼。”老头道:“听了就要生怪病。说是要长一层怪皮,就跟你身上差不多。”

我暗暗心惊,随口问:“那种经叫什么?”

“死人经。”

“就这个名字?”

“反正是念给死人听的经。”老头看样子,也不知道具体名字。

我点点头,忽然想到一件要紧事,赶紧问:“对了,这件事你是听谁说的?”

老头明显一凛,嘴巴闭上。

我察言观色,一把揪住他:“谁?”

老头一挣扎:“晓求得哪个!搞忘啰!”

我眼睛一瞪,正要发怒,身后有人又厉声问:“怎么还在这里?”

回头一看,还是那个乘警,他身后还跟了另外一个乘警。

那人走进几步,看了看铺位,厉声问:“你们谁睡这儿?”

老头赶紧举手:“我。”

“那你睡哪儿?”乘警警惕看我。

我朝我那边一指:“那儿。”

“回位置上去!”

我迟疑一下,不敢硬来,只好站起,走回铺位。

躺在床上,暗暗心惊:

死人经!

活人不能听!

我前阵子听过什么不能听的经?

突然,一个电流猛的穿过我的脑袋:我靠,是不是那天那件事?

神木岭!

我在鬼雾中听得那段经!

我猛一下坐起来,浑身大震,那天的经过瞬间在我眼前清晰闪现——

对!当时我们一行人去神木岭,桑花说,为了进那个洞,我们所有人包括她,要“死”两个小时,除了黑衣毕扒。

而就在过了那两座石头山后,黑衣毕扒突然开始念一种奇怪的经书,之所以奇怪,除了里面念的东西,似乎跟之前念的《羊鬼经》,无论音调内容明显不一样,除了这个,最诡异的是她突然“变声”了,之前一直是“男音”,而念那个诡异经文的时候,突然变成了“女音”!

而最不可思议的是,在那种经文出现之后,那个“鬼雾”,也出现了,而几乎同时,所有人包括桑花,看他们走路的姿势还有表情,竟然都呈现“死亡”状态。

当然,除了我。

事后分析,我是因为受到了那只山狗的“唾术”,才没有被那种经文“催眠”,或者说,我没有出现“僵死”状态。

当时我还庆幸,居然很神奇的没有“死亡”,现在看来,竟然是大祸的开始!

莫非,黑衣毕扒当时念的那个经,就是“鼠眼”老头说的那种“死人经”?

我的天!

我突然感到从未有过的深寒——为何要我们“死亡”两个小时,当时不明其意,现在看来,竟然是在“保护”我们,是一种保护措施!

目的,就是不让我们在“清醒”的状态下,听到那个经文!

至于原因,鼠眼老头说的很清楚——“活人不能听”!

莫非,这就是染上“覆疰”的根本原因?

想到这里,我浑身无力,一下倒在靠板上。

不会!

我摇摇头:无非就是一段经文,能有如此恐怖的威力?

不行,得再找那个老头问清楚!

我一下坐起来,跑到过道,就见一个女列车员站在过去几格的位置,正拍打中铺:“广元。广元到了。”

我下意识看了看手表,凌晨3点5分。

赶紧低下头,迅速走到老头那里,一看,不由一惊:他的床铺上只剩下一摊铺盖,人不见了!

我一个激灵,抬头一看,只见车厢门口站了两个人,正背着包包往下走,里头没有他。

这时我注意到车窗外面有一张脸一闪,赶紧扭头一看,一下看见外面,月台上,那老头正背了一个编织袋,匆匆往出站口走。

“大爷!”

我急的不行,冲到窗口边,外面,鼠眼老头似乎听见了,回头,木然瞟我一眼,忽然咧嘴诡秘笑了一下。

然后回过头,佝偻着腰,迅速朝出站口走,很快走进去,一下消失。

我站在窗户后面,呆若木鸡。

忽然脑子里一个念头一闪:他刚才那个笑是什么意思?

之前这人给我感觉就是个呆头呆脑的人,但最后他那一笑,怎么一下显得那么诡秘!

不对!他肯定还知道内情!

我不由抬起手,那几坨“暗红”东西恶灵一般还在手背上,不行!那老头肯定知道这东西的来头,说不得,老子关小峰的命就拽在他手里头!

去找他!

我突然感觉浑身燥热,想也没想,抬腿朝车厢口跑,只见一个女列车员站在下面,看我一眼,露出狐疑神色。

“马上开车了!”她道。

我懒得理她,几步冲下去,外面月台空荡荡的,只有几个列车员依次站在那儿,看了一眼出口,有几个旅客正大包小包,匆匆往外走。

我一声不吭,直接跑过去,刚跑到出口门边,只听“叮——”一声长笛,火车“嗤——”开始放出白烟,要开车了!

我不由犹豫,回头看了一眼,我下来的那道梯口,那个女列车员呆呆站那儿,望着我这个方向,明显不知所措。

我咬咬牙,回过头,冲进出口门。

里头是个下行的梯子,有几个旅客正往下走,我赶紧追下去。

下到底楼,左边是一个很长的地下通道,光线阴暗,我定睛一看,前方大概50米远的地方,一个矮个子正背着一个编织袋,匆匆行走,正是那老头!

我心跳猛然加速,赶紧跟上去,跑了几步,只听“呜——”一声长啸。

火车开了。

我下意识一摸裤兜,还好,钱都在里头。

一下想起黎兰还在车上,她身上分文没有,等天亮了,一睁眼,人也不见了,多半把她急死。

转念一想,陈舜年还在车上,到时候他发现我不见了,绝对要跟黎兰沟通,他这人是个老江湖,一定有办法,现在也管不了这么多,火车已经走了,只有一条路走到黑——找到那个老头!

拿定主意,我大步冲过去,前头,老头已经不在了,左边是个拐弯,他肯定朝那头走了。

我赶紧跑上前,拐了个弯,前头一下宽敞,是个检票口,有一个女工作人员正站在一道铁门边检票,那几个乘客正排队出站,我左右一看,不由着急,老头不在了!

也没办法,赶紧走过去,排在后面,很快就轮到我。

“票。”那女的一摊手。

我一摸,摸出一张塑料票,上车后换的硬票。

那女的接过,一愣:“你没换票?”

“嗯。”我随口回答,不停东张西望。

那女的一脸狐疑,看了一眼票,抬起头:“到西宁?怎么回事?”

我心急如焚,一咬牙,一下扯下口罩。

那女的顿时看见我脸,吓得一激灵。

“我得病了!”我咬牙道:“要马上看医生!你行个方便!”

那女的张大嘴巴,手足无措,半晌才一挥手:“快走快走!”

我一喜,一下冲出铁门,左右一望,外面是个大广场,黑沉沉的,稀稀拉拉站了一些人,周围停了各种小车,没看见鼠眼老头。

我也没办法,茫然朝前走,走了几步,一下看见左前方100多米远的路口,一个矮个子正背着一个大口袋,正过马路。

就是他!

我赶紧跟上,边跑盯着他,就看见他慢吞吞过了马路,上了街沿,直直往前走。

很快,我跑到那个路口,这时,前方,那老头往左一拐,沿着一排石梯往上走,上面是一栋三层的砖楼,黑沉沉的,一楼全部是店面,基本都开着,远远一看,有几家小旅馆,还有几家灯光粉红,一看就是那种“按摩店”。

我站在路口,死死盯着老头,只见他径直走进一家“粉红”店面,门口站了一个女人,二人似乎对话了几句,然后,老头走进去。

我不由松口气:这老色鬼,肯定是去“消费”去了,现在不用慌了,慢慢过去,不怕他不出来。

于是慢吞吞过了马路,走上石梯,一家洗头房门口,一个女人衣服暴露,盯着我,朝我“嘘”吹了一下口哨。

我懒得理她,径直走到那家店面门口,朝里头一看,里头坐了两个女人,都袒胸露乳,同时朝我张望,那鼠眼老头不在。

我站定,摸出烟来抽。

这时一个女人走出来,靠在门口:“哥子。进来耍儿。”

我伸出手指,勾了勾,女人迟疑一下,走过来。

“咋个耍?”我问。

女人狐疑打量我,明显对我戴着白口罩,很惊疑。

“看你耍儿哪种。”她道。

我摸了摸裤兜,假装很寒酸:“最便宜的多少?”

“最便宜?”女人露出不屑:“飞机。四十五。”

“那个人耍什么?”

女人一愣:“哪个?”

“就刚才那个老头。”

“哦。他飞机。”

我把烟叼嘴上:“走。”

跟着女人走进去,她朝另外一个女的道:“带哥子进去。飞一下。”

那女的要年轻点,20多岁,白胖胖,显得很生涩,站起来,瞟我一眼,径直往里头走。

我赶紧跟上,穿过一条黑忽忽的过道,她打开一道门,里头是个小房间,用挡板隔成了两个小包间,右边那间门开着,没人,里头有一张床,我一眼看见角落里放了一个红白相间的编织袋,鼓鼓囊囊,正是老头那个!

我一喜:看来他就在这屋子“消费”,怎么没看见人,莫非就一会儿功夫,就“飞”完了?

这时那胖小妹打开左边包间门,示意我进去,我一盘算:先进去再说,老头应该是洗身子去了,袋子在这里,他跑不了。

于是走进去,很狭窄,我爬上床,坐在床头,胖小妹回身就把小门关上。

我一急,正要叫她把门打开,只听厕所传来冲水声音,然后一个人“吧嗒吧嗒”走过来,从我们门口走过去,走进隔壁包间,只听他“哎哟”一声,像是很爽的样子,一下倒在床上。

我听得清晰:正是那老头!

胖小妹张开嘴,想说什么话,我把食指往嘴巴上一竖。

她一凛,闭上嘴。

只听隔壁,鼠眼老头哼哼唧唧,床“嘎吱嘎吱”不停在动,我不由狐疑:他那边,小妹明显没来,莫非他自己就开始“飞”了?

这时,只听有人轻手轻脚从过道那头走过来,走进隔壁包间。

我点点头:小妹来了。正式起飞。

“嘿嘿。”老头忽然笑道:“感觉你瘦了呢?”

进来那人一声不吭,忽然,“噗”一声,朝地上吐了一口痰。

我一惊:好像......是个男的!

我顿时有些懵:怎么跑了个男的进来!

那胖小妹也觉得好奇,轻手轻脚爬上床,脑袋靠在挡板上听。

“吐吐吐。”老头骂道:“吐你妈几十年都吐不完,老子看你要吐到死为止。”

“带来了?”那男的忽然说道。

此人说话慢吞吞,有气无力,感觉40来岁。

“全部在那儿。”老头道。

只听“悉悉索索”提口袋的声音,那人明显把那个编织袋提到了床上,只听拉链拉开,然后“当啷”几声,明显有铁器相击。

我一凛:袋子里头全是铁家伙!

只听袋子“哗啦哗啦”作响,那人明显在里头翻查。

“那把砍刀呢?”他忽然问。

砍刀!

我一凛。

“断了。”老头道:“将就这把用。”

那人一声不吭,继续翻,又像翻出一样东西,然后“哗啦”一声。

我一个激灵:在拉枪栓!

“子弹太少。”那人有气无力道。

“嘘——”老头一下很警惕:“只能搞这么多。这向(注:这段时间)查得严,不好整。”

我旁边,胖小妹一脸惊恐,看我一眼,明显她也听出来隔壁竟然带了枪。

我咬咬牙,背上也冷汗直冒:这二人躲到这里头来,先是砍刀,现在竟然还有枪,我靠,他们想干什么!

一时间屏住呼吸。

只听拉拉链的声音,那人应该查看完了,合上了编织袋。

“你啷个去喃?”老头忽问。

“坐火车。”那人道。

“好久?”

“明天晚上。”那人道:“9点08分。”

沉默一阵,只听二人在抽烟。

“你跟他约好的是哪天?”老头问。

“大后天。”那人回答。

“在哪儿接他?”

那人沉默一阵,道:“劳改营附近。有个地方,叫‘十三道班’。”

停顿几秒,老头忽然压低声音:“你敢打包票他跑得出来?”

“出的来。”那人道。

这头,我暗暗心惊:他们一问一答,在说一件什么事?

劳改营!

跑的出来!

“他”?

我猛然一惊:莫非——在谈论一次越狱?

一想到这层,我浑身冷汗直冒。

无声吞了吞口水,大气不敢出一口。

只听“噗”一声,那人又往地上吐了一滩东西,听声音,不是痰,是口水。

“出的来?”老头似乎不相信:“他都关了快6年,啷个一直没跑出来?”

“没机会。”那人淡淡道。

“那这次呢?”

“他已经计划两个月了。”那人道:“我上个月去看他,他说他搞到了开水房的钥匙,地道也挖了快一半,我估计大后天肯定能挖通。”

我暗暗心惊:果然是越狱!

“还是要把细点。”老头道:“我就奇怪,你去接他就接他,非要带枪去干啥?万一被抓了,嘿嘿,性质不一样哦......”

“你懂个屁。”那人又朝地下吐了一滩口水:“接了他,我们马上要去一个地方。”

“哪里?”

那人没吭声。

“嘿嘿!”老头干笑道:“跟我都要保密?”

“那个地方——”那人顿了一下:“反正他说必须要带枪,不然搞不定。”

“嘿嘿。说得吓人巴沙。对喽,有件事差点搞忘——”老头忽然压低声音:“你大后天接到他,记住给他说,我这里碰到一个人。”

“啥子人?”那人问。

“一个怪人。”老头道:“今天在火车上碰到的。”

我一凛:在说我!

“男的女的?”那人有气无力问。

“男的。20多岁,戴了个白口罩。”老头道:“你猜他身上长了啥东西?”

“身上?”那人问:“什么东西?”

“他上次说过一回。”老头道:“那种皮。”

“老眼?”

“嗯。”

“皮?”

“嗯。”老头道:“你还记得不,就老眼被关进去的头一年,我们三个在他老家,秀山那个馆子喝酒,他不是说了那个老女人的事情吗,她不是把自己吊死了吗,说她死之前身上就长了一层怪皮出来,好像老眼说她为啥要自杀,就跟那种皮有关系。”

这边,我听得心惊肉跳:他们明显在说一件极其诡异的自杀案,似乎......还跟我大有关系!

“我想起来了。”那人又朝地上吐了一口:“那东西好像叫......有点拗口,好像叫......”

“伏什么。我记不起。”老头道。

“对。”那人道:“叫覆疰。”

这边,我一个激灵。

“对头!覆疰!”老头道:“就叫这个名字。那个小伙子身上长的就是那个东西!”

“不可能。”那人道。

“嚇!我豁(注:骗)你干啥!”老头明显不满:“当时我看得清清楚楚,他脸上,手上,脚上,全部是那种东西,暗红色的,一块接一块,还反光,反那种蜡烛的光。”

“是不是像尸蜡?”那人似乎有些紧张。

“尸蜡!”老头道:“嗯。就是很像。”

“那就有可能是。”那人道。

“所以你务必给老眼说一下。”老头道。

“那他人呢?”那人问。

“在火车上。”老头道:“我估计是去西宁。”

“西宁?”那人似乎想到什么事情。

“我是估计。”老头道:“对了,他好像去过怒江那边。”

“怒江?”

“嗯。”老头道:“当时我点了他一句,说了那个死人经的事情,我看他一惊一乍的,多半他听了那种经书自己都不晓得。”

“晓得了。”那人又朝地上吐了一口:“到时候我——”

他忽然停住,隐隐的,我听到外面屋子有人在吵架。

我静静听了一阵,外头吵架声越来越大,是一男一女,女的听声音正是之前那个女人。

听了一阵,我忽然感觉不对,赶紧下了床,偷偷打开门,一看,隔壁房门大大打开,没有动静。

我心知不妙,探头一看,里头空荡荡,那二人不见了。