我大吃一惊:“你说什么!沧溟宗,在三峡底下!”

“嘘——”老涂瞟了一眼铁门:“只是边缘。或者换一种说法,三峡底下,很有可能就有那道古洋壳。”

“就是那条‘缝合带’?”

“对!”老涂点头:“你不要以为这是危言耸听,我老实告诉你,这次到双庙镇来,就是来查这件事,因为我发现最近一年特别是这半年以来,三峡一带出现了一个异常情况,跟那道古洋壳,还有一种我们叫做‘裂点’的东西有关系,这次到这里来就是来查这件事,本来好好的,哪里知道居然......唉,丢人哪!”

“什么异常?”我赶紧问。

黑暗中老涂似乎盯了我一眼。

“怎么给你说呢。”他顿了顿:“涉及到我们公司机密,我只能给你透露一点,是我们发现了一个很神秘的地磁信号。”

“什么!”我没听懂:“什么信号?”

老涂干笑一下:“你还是不要问的好。这个事情,啧啧,不太方便说......”

我点点头,想起一事:“对了,你刚才说什么裂点,什么东西?”

“这个倒可以跟你交个底。”老涂神秘笑了一下:“裂点,也是一个地质术语,我就先不解释了,就给你说一点——”

他凑过来,指了指那块人皮:“我们估计,就是这两个字。”

我愣住:“鬼渊!”

老涂缓缓点头。

我完全懵了,正要问,外面脚步声响,一看,那个警察已经回到位置上,拿了一个电筒,朝我们一晃,一下看见。

“你们干什么!”他厉声道:“半夜不睡觉在干什么!”

“待会儿再说。”老涂低语一句,往旁边移开。

我赶紧回到刚才的位置,瞟了一眼警察,他正坐那儿,冷冷盯着我,又看了一眼老涂,黑暗中他坐在角落里头,如同一尊黑色石俑。

我闭上眼,脑子里一团乱麻。

乱了半天,突然意识到一个问题,刚才老涂说三峡地区出现了一个“异常”,说是什么“地磁信号”,还说是近一年来出现,莫非,就是那个“漩涡”的事?

这么说,他们那个什么“五冶地勘公司”也注意到了这个问题,之前在船上时候,来了长航局的人,似乎也是来调查“漩涡”的问题的,莫非,这东西竟然非同小可,关系到什么重大事件!

或者说,三峡地区,似乎要起一个什么重大变故?

迷迷糊糊也不知多久,忽听铁门处“当啷”一声。

“涂新国!”一个人高声道。

我一下醒了,一看,正是那个警察,正用电筒照着老涂。

角落里头老涂站起来:“在!在!”

“出来!”

老涂应了一声,赶紧走到门口,铁门已经打开,他几步出去:“什么事?”

“跟我走。”

警察说完,三两下把门锁好,直接就走。

老涂赶紧跟上,走了两步,回头瞟了我一眼,匆匆离开。

我不由狐疑,走到铁门边,瞟了一眼外面墙上的挂钟,已经凌晨4点半过了,这个时候,怎么突然把老涂叫走了,莫非要出事?

一时也没辙,回去重新坐下,想理清一下思路,对面那两个人却睡的死猪一般,鼾声如雷,脚臭汗臭一起袭来,不一会儿就昏昏入睡。

也不知多久,忽听铁门“当啷”一声。

“秦胜利!”有人高声叫道。

我猝不及防:秦胜利!不是死了吗,谁在叫!

“秦胜利!起来!”

眼前忽然一片大亮,一看,一道电筒光圈正打在我脸上,正是那个警察。

我赶紧爬起来:“在!在!”

“出来!”

我一凛,赶紧过去,出了铁门:“怎么?”

“把鞋子穿上。跟我走。”

我赶紧穿上,警察已经走出一截,赶紧跟上,楼道里很亮,却一片死寂,一个人也没有,回头瞟了一眼时间,凌晨4点50!

穿过楼道,进了一个房间,我认出正是之前“搜身”那间,里头坐了一个警察,大桌子上摆了一个透明塑料袋,里头赫然有一把剔骨刀,还有零零散散一些杂物,我认出,就是我身上的东西。

坐着的警察瞟我一眼,朝一道门一指:“先进去。”

我暗暗紧张,赶紧走进去,门在我身后关上,只见里头空空荡荡,就中间摆了一张铁桌子,两张椅子,上头吊了一盏灯,像个审讯室。

我手足无措,靠墙站着,心头断定:一定是奉节县那头来人了,要现场审讯我!也没办法,事已至此,只有走一步算一步。

站了不到五分钟,门开了,一个人走进来,是个男的,身材魁梧,浓眉大眼,穿一件白衬衣,黑裤子,衬衣口袋挂了一个红色工作证。

他打量我一眼,点点头:“请坐。”

我忽然一下认出来,顿时愣住:他不就是那个“长航局”什么科长,上船检查那个人!

我靠!他怎么来了!

“见第二面了。”来人点点头:“介绍一下,我姓钟。长航局地管科科长。”

我一头雾水:不是说是奉节县公安局要抓我吗,怎么他这个“长航局”的跑起来了!

“来。你先坐下。”钟科长道。

我只好坐下,他也在我对面坐下,上下打量我一眼:“你很厉害啊,居然把那东西从船上搬到了招待所里面……对了,听说跟你一起还有一个人,他跑哪里去了?”

我没吭声,暗暗盘算:他一定是说那具“鬼尸”的事情,当时在客轮上从他们发现那坨“海垢”时候的神情来看,他们明显也对这种尸体很感兴趣,这人居然能跑到双庙镇派出所来,单独提审我,看来也算手眼通天,还是交代算了,看他能不能把我弄出去。

正要说,钟科长却翻开一个记录本:“秦胜利。西安。”

他抬起头:“你这个名字地址,都是假的!是吧。”

我一愣。

钟科长目光炯炯:“你跟他什么关系?”

我没听懂:“谁?”

“还有谁?秦胜利!秦长河的那个儿子!”

我心头“突”的一跳:什么情况!

钟科长看了看手表,沉吟一下:“这样,都快5点了,时间有限,我看你好像也是顾虑重重,我们干脆开门见山算了——”

他凑过来:“实话给你说吧,我也是那个公司的人。”

“公司……”我猛的反应过来:“那个——华冶地勘?”

钟科长点点头:“涂新国就在外面,你的事情他给我大致说了一下,给你交个底吧,我本来刚才把他领出去之后就应该离开的,为什么又返回来,就是想把你带出去,但是,你要不配合,一问三不知,那我——”

“我说我说!”我一下明白过来:“你跟老涂!还有那个秦书记都是那个公司的?”

“对。”钟科长指了指记录本:“所以老涂把你情况一说,我又看见你的登记,我就断定你跟秦胜利关系匪浅,怎么,他现在在哪里?”

我心一沉,喘口粗气:“他死了。”

钟科长一下愣住,双眼慢慢瞪圆。

“什么时候!”他脸色聚变:“在哪里?”

“差不多半个月前。在麻扎雪山。”

“麻扎雪山……”钟科长一凛:“是不是麻扎沟?”

“就那儿!”

“怎么死的?”

我咬咬牙:“被坟熊咬死的。”

“坟熊!”钟科长皱起眉:“什么东西?”

“一种——”我不知道该怎么解释:“一种类似熊的东西,一时说不清楚。”

钟科长脸色变得铁青:“居然死了……你确定!这事儿可开不得玩笑!”

我惨笑一下:“他把那张照片都给我了,就安青那张,快要死之前,当时我就坐在他旁边。”

“安青!”钟科长一瞪眼:“是不是那个女的?89年进那支考古队后来失踪那个?”

我点点头:“就她。”

钟科长摇摇头,一脸惨然:“他进柴达木一定是去找她去了!都快十年了,他还对她念念不忘……唉!”

他抹了抹额头冷汗,像想起什么:“对了,他给你说他找到安青没有?”

我心念急转:安青变成了坨人,这事儿太复杂,还是不忙说,免得他老是问个没玩。

“没说。”我摇头。

“唉!”钟科长又叹气:“老秦要是知道了,那还——唉,算了!”

他拍拍我肩头:“他把安青的事情都给你说了,那87年那件事,也是他告诉你的?”

我一犹豫,是白委员告诉我的,但这事儿也很复杂,还是暂时不说为好。

“是。”我赶紧道。

“难怪。”钟科长点点头:“好吧。既然你跟小秦是朋友,那也就是我们的朋友,那这样——”

他瞟了一眼门口:“我带你出去是没问题,不过按程序我得问清楚一件事,你要知道你现在有个情况很麻烦,那具尸体暂且不提,你之前在奉节那边,几个人都指控你使用了凶器,这点很麻烦,所以你得如实给我说一下当时的情况,不要隐瞒,我好去想办法。”

我犹豫一下:“好!我说!”

“尸体哪儿搞来的?”

“就在客轮上。”我赶紧交代:“当时不是被那个漩涡吸住了吗,尸体就是从水里头冒出来的。”

“然后呢?”

“然后,我那个朋友就说尸体好像有什么用处,就藏起来,后来到了奉节,他就偷偷背了下去,就去了那家招待所。”

“你朋友叫什么名字,干什么的?”

“不知道。”

钟科长一愣:“什么意思?”

我干笑一下:“我跟他其实就在船上认识的,我们有个共同的朋友。”

钟科长狐疑打量我:“也就是第一次见面......你连他是谁干什么都不知道,就甘心跟他一起运送尸体,还一起住店,他走了,你留下看守?你这样解释我能信吗?”

我低下头:“有些事……不方便说。”

钟科长凝视我半晌,点点头:“好吧。那你跟我出来。记住,不要多嘴。”

很快出去,在外面屋子等了半小时,钟科长进来,给那个警察交洽了几句,说可以走了,东西也全部装进一个袋子,交还给了我。

我一声不吭跟随钟科长出了派出所大门,外面停了一辆越野车,司机是个平头,老涂正坐在里面,看见了我,很兴奋,连连招手。

都坐上去,我想起一事:“去哪里?”

“盘龙滩。”老涂道。

我愣住:“去哪儿干什么?”

老涂瞟了钟科长一眼,钟科长问我:“对了,还没问你名字?”

我迟疑了一下:“关小峰。”

钟科长点点头:“是这样,我们公司在盘龙滩设了一个指挥部,你要没什么急事就先跟我们过去一趟,我已经打了电话,秦总要过来。”

我一愣:“秦书记?”

“对。”钟科长道:“他今天在重庆办事,听说了你的事,已经动身了,估计7点左右到,到时候你再把秦胜利的事情给他详细说一下。开车!”

我犹豫了一下,过去见一面也好,秦胜利不管怎么说,也算生死之交,是要给他父亲一个交代,对了——

我一下想起那个黑塑料袋,里头是那块藏族经文,是“苏甲舅舅”翻译出来交给秦书记的,本来八竿子打不着,没想到,机缘巧合,居然能跟此人见面!

于是点头,忽然想起一件事:冯华!

刚才在派出所没见到她,她一定在那个夏牙科那里,必须过去找到她,说明一下情况再说!

赶紧说了一下,认清方向,车子朝夏牙科铺子开去。

很快找到,卷帘门关着,拍了几下终于开了,是那个妇女,睡眼惺忪的样子,一问,她说那个姓冯的女人跟她老公,就是夏牙科去奉节了,才走不久,4点钟左右走的。

我有些急:“去那儿干什么?”

“说是那个人要来。”

“谁?”

“夏文墨的夫人。”妇女道:“说是已经从美国什么旧金山坐飞机过来了,约好的在奉节见面。”

我明白过来,一定是那封遗书!

就是李墨——也就是夏文墨——临死前留下的口信!里头一定提到了冯华的事情,而且一定是作为最重要的内容,不然那个夏牙科也不可能之前一下就认出她来,他一定看过那封遗书,而且对内容印象极为深刻,说不定,里面还提到了目前对我来说最最最重要的事,就是冯华分析的,那种防止进入“活僵”的那种医术!

我突然兴奋起来,要是这样,那我关小峰就有救了!不管这种医术是否靠谱,从冯华的情况来看,她的脸型虽然变成了“夏文衡”的脸型,但是至少,目前活得好好的,不管能活多久,至少比老眼说的,不管它,然后埋个60年,等待“复活”,总比这个强,老眼虽然说的信誓旦旦,那座西夏古墓里的壁画,也显示似乎“复活”是真实存在的,但真要我埋进土里头,60年,说实话,这也太玄了,感觉就像天方夜谭,就算真的,我实在没这个胆子去照做。

拿定主意,赶紧把妇女拉到一边,说我现在去一个叫“盘龙滩”的地方,要是冯华回来,给她说一声。

妇女点头同意。看看也差不多了,我赶紧回到车上,很快开出双庙镇。

黑暗中看了看手表,已经快6点,天边已经麻麻亮,远处隐隐有河水咆哮声,沿着马路开了一截,一条黄色大江出现,周围山峦叠嶂,正是长江。

前头,老涂忽然回过头:“来。接着说这个东西。”

边说,他边摸出一物,正是那块人皮。

“我看看。”钟科长道。

老涂赶紧递过去,钟科长接过,摸出一把电筒,照着仔细看。

“你是说从一个人身上剥下来的。”他道:“是谁?”

我心说是安青的皮,但不能说出来,免得多事。

“是小秦给我的。”我赶紧道:“就说叫我保存好,当时他也快死了,我也没多问。”

钟科长摇摇头:“他在柴达木到底经历了什么……怎么把命也——”

这时司机回过头:“是不是秦胜利?”

钟科长惨然点头。

“他怎么了?”

“死了。这位关兄弟说的。”

司机一愣,回头瞪了我一眼,没吭声。

“好吧,还是先来研究一下这东西......”钟科长指着人皮:“这三根应该是血管吧,怎么跑到皮肤外面来了,还排列成这个样子?”

“应该是人为的。”老涂道:“我刚才仔细看过,你看它们末端的形状,还有周围的那些皱褶,我估计是用针之类的东西从肌肉里面挑出来的,估计是人死后不久。”

我没吭声,盯着人皮看,忽然想起一件事——

我靠!

我猛的认出来:这三根血管的形状,怎么跟乐山锣场村那座古坟,里头那具黑棺上刻下的那幅图案,怎么越看越相像!

对!那幅图案,也是这样!三根曲线,头部汇合在一起,然后弯弯曲曲发散出来,跟眼前这幅图案,简直一模一样!

之前我在麻扎沟,那个山洞,第一次看见安青背上这块东西,当时就觉得眼熟,但事情紧急,也没来得及仔细琢磨,之后就一直放在裤兜里,一直没时间看,现在细细一看,竟然越看越像,不用说了,一定是同一种东西!跟那座古坟的那幅图,表达的一定是同一个含义!

关键是,怎么会在安青的背上!

是谁弄的!

一定不是安青!那就是另外一个人,此人一定发现了跟乐山那座黑棺“刻图”一模一样的秘密,然后特意刻在安青背上,一定是这样!

我顿时有些气紧,钟科长明显察觉到不对,打量我一眼:“怎么,你想起什么?”

我没吭声,一时不知道该不该说。

“秦胜利交给你时候肯定说了什么吧。”钟科长继续逼问:“怎么,能否透露一下?”

我已经拿定主意,“锣场村”那头发生的事情肯定不能说,干脆,就全部推在秦胜利身上!

“说了。”我道:“他说,他怀疑这是三根河道。”

“河道?”钟科长跟老涂对视一眼:“怎么说?”

“他好像说——”我指着人皮:“左边那根是怒江,中间是岷江,右边那根就不知道,他查了很久一直没查出来,然后三条河道的源头好像就在柴达木一个叫祁曼塔格山的地方汇集在一起,他说就是这意思。”

钟科长皱起眉:“你是说,这三根血管是代表三条河,然后河源全部在柴达木?”

我点头:“他就这样说的。”

“那末端呢?这三根血管的末端,又到了哪里?”

我心念急转:这二位都是地质方面的专家,得趁机探探他们的口风,看他们怎么说!

“好像……”我假装回忆:“他说怒江这根,就在怒江州什么地方,岷江这根,好像是乐山。”

“乐山!”老涂忽然脸色一变。

我一愣:他怎么回事!

钟科长瞟了他一眼,点点头:“好吧。怒江州。乐山。那,这第三根,末端写的‘鬼渊’,又是代表哪里?”

我摇头:“不知道。现在连这根是代表什么东西,是河道还是什么,反正小秦说一直没查出来。”

钟科长跟老涂对视一眼:“怎么说?”

“有个问题。”老涂道:“怒江源在那曲,岷江源在若尔盖,相差几千公里,怎么会凑在一起?还从柴达木?柴达木据我所知,只有几条内河,没有一条超过500公里的河流从里面发源出来,所以不对,他肯定搞错了!”

我假装想起什么:“对了!他好像说,是三条古暗河。”

“暗河!”钟科长道:“就是地下河道?”

“对。”

“有这个可能性。”老涂还是摇头:“但可能性微乎其微。”

“怎么说?”钟科长问。

“暗河是这样。”老涂道:“一般出现在喀斯特地形的底下,河床都是石灰岩,这种构造决定了它不会很长,而且径流分散,很容易交错出现,但是照你这么说,三条河道都从柴达木一直延伸到大西南来了,每条至少长度超过两千公里,暗河绝对没有这么长的!”

“对。”钟科长点头:“但不是暗河,又不是正常河道,那会是什么?”

老涂忽然吸了一口气:“我想到了一种可能性!”

“什么?”钟科长赶紧问。

“会不会是......古海沟。”

上面是三条“古海沟”。

下面那根,就是那道“古洋壳”(部分边界)。

“古海沟!”钟科长皱眉。

“对对!”老涂很兴奋:“这么看来,拉萨地体比我们想象的,要大得多!”

“我懂你的意思了。”钟科长道:“你是说,拉萨地体不但包括整个青藏高原,它的边界,已经延伸到大西南一带,而这三根通道,就是它上面存在的三条海沟!”

“对!”老涂满脸放光:“关键是——”

“关键是——”钟科长指着人皮:“鬼渊!它是否真实存在,要是存在,具体位置在哪里!”

“它一定存在!”老涂一脸肯定:“我现在有百分之九十九的把握,它就是那个‘受体’!”

钟科长深吸一口气:“你是说,那个受体,就是你们一直在找的那处‘裂点’?”

“对!”老涂道:“它应该就在三峡。就在这一带。在底下。”

我听得一头雾水:“什么......受体?”

“那个信号!”老涂道:“刚才我给你提过。”

我一下想起:“那个什么——地磁信号?”

“对!”老涂张嘴想说,被钟科长拦住。

“还是待会儿汇报时候再说吧。”他把人皮卷起来,递给我:“这个你拿好。”

我接过,这时外面忽然“呜——”的一声汽笛长鸣,幽远苍凉。

钟科长一看车窗外:“他们到了!”

我一看,面包车正顺着一条鹅卵石路往下开,前方,江面开阔,出现了一个小码头,一艘巨大的铁驳船正停在江面上,上面有几台类似起重机的设备,也不知道是什么船,有几个人正在甲板上走动。

远处,山巅后面已经露出一片绯红朝霞,映红了半个天际,我看了看手表,6点半过了。

很快到了码头,车子在一堵围墙后面停好,钟科长摸出三张工作证,红色皮,上面有“长航局”字样,跟他胸口那张一模一样,我,老涂,司机都接过,别在胸口。

跳下车,钟科长拍拍我:“过来。给你交代几句。”

我赶紧跟他走到墙角,他指了指那艘铁驳船:“那是我们长航局的救援船,正在执行公务,我们马上全部要上去,去见公司一个人,你记住,船上其他人不知道我们的真实身份。”

我点点头:“知道。我不会乱说话。”

“这个是一个。”钟科长道:“还有,你知不知道我们为什么要去盘龙滩?”

“你说那儿公司有个指挥部。”

“对。”钟科长点头:“是个临时指挥部,秘密设立的,在一个水电站里面,至于原因,我就给你明说,我们目前掌握了好几个证据,证明长江这一带在一两个月内极有可能要发生一起重大事件。”

我一凛:“什么?那个……洪水?”

钟科长摇头:“洪水是下游的事情,跟我说的东西没太大关系,其实刚才涂新国都给你漏了底,是关于一个很奇怪的地磁信号。”

“你说!”

钟科长却犹豫一下:“这样,待会儿我们要去给那个人汇报工作,他是华冶地勘一个副总,姓郭,以前是柴工委地质委员会第一大队的队长。”

我一凛:“还有个......第二大队!”

钟科长点点头:“刚才老涂给我说了,你对87年那起事件非常了解,估计也是秦胜利给你说的吧。”

我含糊道:“是。”

“那我可以告诉你。”钟科长顿了顿:“那个信号,跟87年位移事件有关!”

我愣住:“怎么说?”

“待会儿上了船就要研究这件事。”钟科长压低声音:“你也知道,我们公司一直在秘密调查87年的事情,所以这次非常重视,好多高层都来了,包括秦书记,待会儿你就跟着我,之后他们肯定要询问秦胜利的事情,我给你提个要求,你最好把你知道的如实说出来,不要隐瞒。”

我干笑一下:“隐瞒什么?”

“这你自己知道。”钟科长道:“从秦胜利死在那个麻扎沟,我判断他一定在柴达木发现了很重要的资料,除了那块人皮,我相信他还告诉了你其他东西,你待会儿最好还是如实说出来,你跟小秦朋友一场,也不希望他就这么白白死掉吧。”

我点点头:“行。”

“那好。”钟科长拍拍我,招呼老涂他们:“老涂,小石,车子就停这儿。东西拿好,我们上船。”

很快沿着一道浮桥上了铁驳船,上面有七八个人,一片忙碌,到处胡乱丢着轮胎还有各种金属工具,弥漫一股刺鼻的柴油味。

一个人走过来迎接,只听钟科长低声问什么“两个专家”,那人朝后一指,说了个房间位置。

二人又聊了几句,是“抗洪”的事情,隐隐听到什么“第八次洪峰刚过宜昌,每秒六万多米”,说完,钟科长挥挥手,我们跟着他穿过两台大型“吊机”,到了船尾客舱处,敲了敲一道门,开了,里头有两个男的,都穿白衬衣,一个坐着,60多岁,黝黑,白发苍苍,钟科长叫他“郭总”,还有一个40岁左右,戴眼镜,文质彬彬,叫“徐秘书”。

都走进去,徐秘书迅速关上门。

郭总看我一眼:“这位是——”

“小关。”钟科长道:“秦胜利朋友。”

“小胜利呢?”郭总问。

钟科长嘴巴凑过去,低语一句,郭总身子一震。

“好。好。”郭总凝视我一眼,露出悲怆之色:“我去给老秦说......小徐,把地图拿出来。”

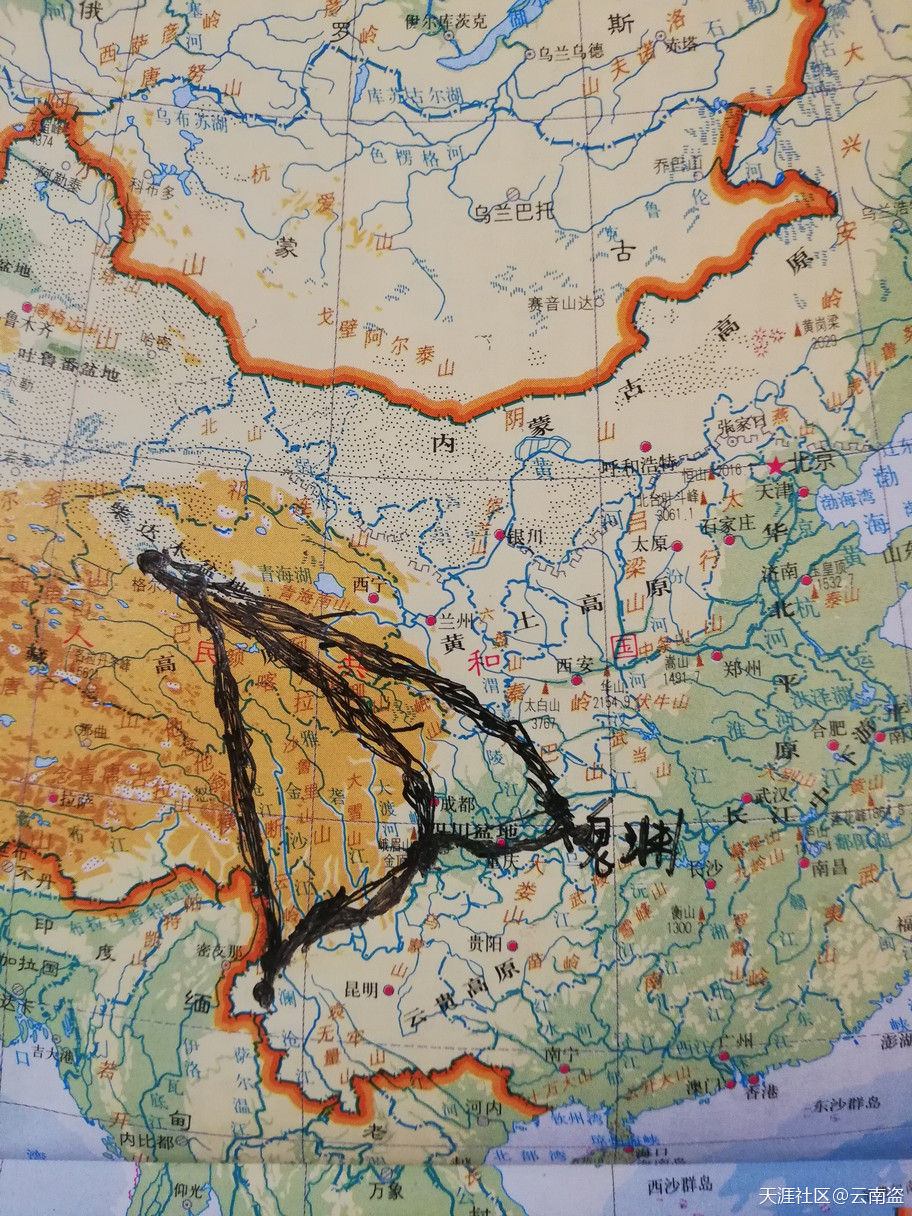

徐秘书从随身挎包里摸出一物,展开,竟是一幅巨大的地图,足有一米见方,他摊在桌上,只见上面到处勾画了各种线条,标记,文字注释,是一张中国地形图。

“关于那个信号。”钟科长道:“老涂,你给郭总汇报一下。”