后记:

一

《虬角记》这个故事,是少年时的一段往事引出来的。

爷爷生前是中医,经常治病救人,我小时候耳濡目染,就跟他老人家见识了不少中药,有一次,一名小儿高热不退,他给那人开了一点点犀角,当时我就很惊讶,这种东西能治病?爷爷说:世间万物都有自己的作用和功效,就看对症如何。比如毒药砒霜,剧毒,但是在名医手里,就能治病救人,跟万物的特性一样,每个物种都有好有坏,既是有阴有阳。后来读书才知道,华佗、叶天士等高明医生,用毒药救治过重病或中了毒瘴的病人,才对祖国中医药有了更深的理解。

跟爷爷去药铺买犀角,是个非常有趣的场景。那时候犀角非常短,营业员在一个中间有砂的碗里磨了一点点粉,用纸小心翼翼的包起来,拿回家给病人家长。两天后,病人家长喜滋滋来说,小孩子痊愈了。

爷爷得意之余,说起来了犀角的各种妙用,而自古董说起,却还是珍贵的珍玩器皿材料。自三代以后,夏商时期,王室就拿此物做酒具,才有了后来的种种历史故事。还说起来,家中在清末还收了两支犀角杯,一只犀角荷叶杯,非常精美,用这种酒杯喝酒,能清热凉血、清心安神、解大热、散风毒等等妙用。可惜后来因为种种原因,都失去无存了。。。。。。

爷爷想了想说,其实犀角类,譬如通天犀等等犀角的奇异之处,比不上虬角。

虬角?

是的。他笃定的说:几十年前,琉璃厂有个关于虬角的故事,说的就是这种神奇角类。

当时还在少年的我,很不服气,因为据老师说,龙是传说中的动物,怎么真有呢?爷爷斟满茶水,整整半天,讲述了这么一个离奇的故事,不禁令我心驰神往,随手记了几笔。

后来,年纪稍长,读书见识都多了,我才知道,很多事情,并不是如教科书或老师嘴里说的一样“准确”。比如老师那时候不厌其烦的教导我们——你们是社会主义接班人!

至今都快而立之年了,我也没接上社会主义的班,也不知道去哪里接班哈哈。

又如龙类,说它是传说中的为动物,根本不存在。因为爱较真、爱琢磨,加上爷爷说的那个离奇的故事,让我大为费解,翻书找资料,看了很多莫名其妙的东西,还是一头雾水,不过,也学到了一些小知识。

为什么古人会在十二生肖中专门放一个并不存在的动物象征呢?

为什么古书里有豢龙氏这个奇特的职位?

为什么《史记》《左传》会不厌其烦的记载龙的出现?

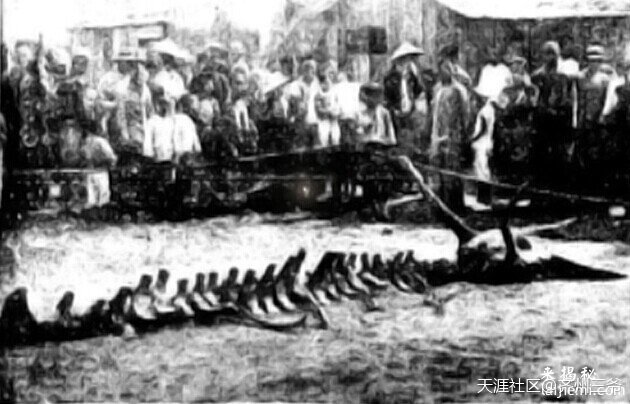

为什么上世纪30年代,沈阳郊外天降大雨,地下出现一条非常像龙的动物,还被拍照了?

为什么日本博物馆现存一只龙的遗骸,据说就是乾隆年间从中国沿海渔民手里买过去的?

。。。。。。。

种种疑惑,并没有什么完整的解释。然而,我们可以通过一些资料,看出龙这种动物,并不是人们想象中单一的物种。所谓玄阴四象,有东方青龙,地下四灵,有神龙,这属于人们平时看不到摸不着的灵物吧。不过《史记》、《左传》里记载的豢龙氏和夏商文明中王室专职豢养的龙,应该并不属于神龙,而是一种真实出现过的动物。

后来因为年深日久,气候变化。很可能已经绝种了。

透过历史文献和种种资料,我们在研究古物、传说时,并不应该全部否定古人的记载,而是从中提取有价值、有意义的史料,去进一步研究探索,这才是继承古代文化和历史的正常渠道,也是我们对于我们本民族古老漫长而优秀的文化应有的态度。随随便便否认、嘲讽甚至于全盘否定中华民族自己的优良传统和历史文化,等我们这一代代人老去,我们的子孙后代,会怎样看待今天的我们呢?

那将是一片可怖的苍白。

二

有朋友可能会感觉,这个故事太离奇,或许太传奇。其实大家大可不必,因为自古以来,流传下来的宝物和珍玩非常之多,只是我们后人无缘一见罢了。

唐代灭亡时,宫中珍宝被后梁获得,大肆运到汴京,石敬瑭擅自称帝,便将燕云十六州割让给了辽朝,随送的,还有武则天使用过的七宝枕、玄宗的温凉珠,等辽国耶律德光灭了后晋,俘虏了后主石重贵带回燕京,这个软弱无能的皇帝,便将唐太宗的玉带、唐玄宗的鲤鱼玉盆献给耶律德光,其中玉盆就是件自昆仑山得到的宝物,玉中有鱼型,耶律德光把玩时失手摔碎,鱼掉落在地,还是活的。

后来金朝灭亡辽国、北宋,为了两件古玩珍宝,将辽天祚帝欺凌扣押多年,至于北宋的八宝、九鼎、浑天仪及内宫神奇的古物,被金朝拉走了3000多车,那些山珍海宝之中到底有些什么珍奇古物,因年代太久,不得而知,幸而天道有常,不少书画古物还是慢慢流传下来。成为传世的珍品。

我们没有亲眼见到的珍玩古物,不一定就不存在,比如秘色瓷就在千年以来没有实物,被人称之为妄谈,只是到了上个世纪八十年代,陕西法门寺佛骨地宫被发掘,才破解了这一千古谜案。

我相信,随着时代科技进步、人文历史不断传承研究发展,更多的历史、古物之谜,会一一解密。

三

这个故事里,王文敏角色设定,可能朋友们发现他比较平庸,除了热心仁厚,还带点固执执着。其实老年间人,并不是现代所说的全是三教九流,芸芸众生里,最多的,就是这种普普通通的老中国人。他们厚道、老实、仁义、遵守千百年来传承下来的老规矩、俗、老办法,没有卓越的气质和性格,就那么日复一日年复一年生活在这片土地上,并不能以简单的好坏、保守守旧去评价他们,因为他们的固执和保守,在很大程度上,继承了自古以来的很多文化,即使没有创新和发展,我们也应该为此,对他们产生一点点敬意,或许没有他们的保守,我们后人,真的不能了解已经延续的古老文化,不仅与之失之交臂,可能更会出现更大的断层。

王公公、周太医、大牛、秋霞、王清太、净云子、于三叔都是这样的人,既是不简单的,在芸芸众生里,却还是平凡。甚至于做坏事的张丰财和文四爷,偶然中也起到了一点点这种作用。

而物之余人来说,它们的珍贵性,并不在于其经济价值,它们没有年岁却大有记忆,是随着起伏不定的历史不断前进了。虬角自出现历经几代,沉沉浮浮于世事变幻中,偶然间落魄于鬼市又重见天日,不能不说是一种夙缘。这种物与人的缘分,是很多收藏爱好者说不清道不明但永远值得记忆的。这种缘分、历程和古物的经历,更是一种巨大的文化财富,它让我们后人,没有经历过千百年历史的后人,也能透过漫长时光,去参悟研究历史和古物的本身,难道不值得我们尊敬么?

物和人,人与物,漫长与短暂,珍爱与毁灭,是和谐共生的,很多被我们发掘、收藏的,其缘分和故事,也是超越了人世短暂时光,传之后世,是刻板严肃毫无生气的历史中,一抹微笑的亮点。

一

《虬角记》这个故事,是少年时的一段往事引出来的。

爷爷生前是中医,经常治病救人,我小时候耳濡目染,就跟他老人家见识了不少中药,有一次,一名小儿高热不退,他给那人开了一点点犀角,当时我就很惊讶,这种东西能治病?爷爷说:世间万物都有自己的作用和功效,就看对症如何。比如毒药砒霜,剧毒,但是在名医手里,就能治病救人,跟万物的特性一样,每个物种都有好有坏,既是有阴有阳。后来读书才知道,华佗、叶天士等高明医生,用毒药救治过重病或中了毒瘴的病人,才对祖国中医药有了更深的理解。

跟爷爷去药铺买犀角,是个非常有趣的场景。那时候犀角非常短,营业员在一个中间有砂的碗里磨了一点点粉,用纸小心翼翼的包起来,拿回家给病人家长。两天后,病人家长喜滋滋来说,小孩子痊愈了。

爷爷得意之余,说起来了犀角的各种妙用,而自古董说起,却还是珍贵的珍玩器皿材料。自三代以后,夏商时期,王室就拿此物做酒具,才有了后来的种种历史故事。还说起来,家中在清末还收了两支犀角杯,一只犀角荷叶杯,非常精美,用这种酒杯喝酒,能清热凉血、清心安神、解大热、散风毒等等妙用。可惜后来因为种种原因,都失去无存了。。。。。。

爷爷想了想说,其实犀角类,譬如通天犀等等犀角的奇异之处,比不上虬角。

虬角?

是的。他笃定的说:几十年前,琉璃厂有个关于虬角的故事,说的就是这种神奇角类。

当时还在少年的我,很不服气,因为据老师说,龙是传说中的动物,怎么真有呢?爷爷斟满茶水,整整半天,讲述了这么一个离奇的故事,不禁令我心驰神往,随手记了几笔。

后来,年纪稍长,读书见识都多了,我才知道,很多事情,并不是如教科书或老师嘴里说的一样“准确”。比如老师那时候不厌其烦的教导我们——你们是社会主义接班人!

至今都快而立之年了,我也没接上社会主义的班,也不知道去哪里接班哈哈。

又如龙类,说它是传说中的为动物,根本不存在。因为爱较真、爱琢磨,加上爷爷说的那个离奇的故事,让我大为费解,翻书找资料,看了很多莫名其妙的东西,还是一头雾水,不过,也学到了一些小知识。

为什么古人会在十二生肖中专门放一个并不存在的动物象征呢?

为什么古书里有豢龙氏这个奇特的职位?

为什么《史记》《左传》会不厌其烦的记载龙的出现?

为什么上世纪30年代,沈阳郊外天降大雨,地下出现一条非常像龙的动物,还被拍照了?

为什么日本博物馆现存一只龙的遗骸,据说就是乾隆年间从中国沿海渔民手里买过去的?

。。。。。。。

种种疑惑,并没有什么完整的解释。然而,我们可以通过一些资料,看出龙这种动物,并不是人们想象中单一的物种。所谓玄阴四象,有东方青龙,地下四灵,有神龙,这属于人们平时看不到摸不着的灵物吧。不过《史记》、《左传》里记载的豢龙氏和夏商文明中王室专职豢养的龙,应该并不属于神龙,而是一种真实出现过的动物。

后来因为年深日久,气候变化。很可能已经绝种了。

透过历史文献和种种资料,我们在研究古物、传说时,并不应该全部否定古人的记载,而是从中提取有价值、有意义的史料,去进一步研究探索,这才是继承古代文化和历史的正常渠道,也是我们对于我们本民族古老漫长而优秀的文化应有的态度。随随便便否认、嘲讽甚至于全盘否定中华民族自己的优良传统和历史文化,等我们这一代代人老去,我们的子孙后代,会怎样看待今天的我们呢?

那将是一片可怖的苍白。

二

有朋友可能会感觉,这个故事太离奇,或许太传奇。其实大家大可不必,因为自古以来,流传下来的宝物和珍玩非常之多,只是我们后人无缘一见罢了。

唐代灭亡时,宫中珍宝被后梁获得,大肆运到汴京,石敬瑭擅自称帝,便将燕云十六州割让给了辽朝,随送的,还有武则天使用过的七宝枕、玄宗的温凉珠,等辽国耶律德光灭了后晋,俘虏了后主石重贵带回燕京,这个软弱无能的皇帝,便将唐太宗的玉带、唐玄宗的鲤鱼玉盆献给耶律德光,其中玉盆就是件自昆仑山得到的宝物,玉中有鱼型,耶律德光把玩时失手摔碎,鱼掉落在地,还是活的。

后来金朝灭亡辽国、北宋,为了两件古玩珍宝,将辽天祚帝欺凌扣押多年,至于北宋的八宝、九鼎、浑天仪及内宫神奇的古物,被金朝拉走了3000多车,那些山珍海宝之中到底有些什么珍奇古物,因年代太久,不得而知,幸而天道有常,不少书画古物还是慢慢流传下来。成为传世的珍品。

我们没有亲眼见到的珍玩古物,不一定就不存在,比如秘色瓷就在千年以来没有实物,被人称之为妄谈,只是到了上个世纪八十年代,陕西法门寺佛骨地宫被发掘,才破解了这一千古谜案。

我相信,随着时代科技进步、人文历史不断传承研究发展,更多的历史、古物之谜,会一一解密。

三

这个故事里,王文敏角色设定,可能朋友们发现他比较平庸,除了热心仁厚,还带点固执执着。其实老年间人,并不是现代所说的全是三教九流,芸芸众生里,最多的,就是这种普普通通的老中国人。他们厚道、老实、仁义、遵守千百年来传承下来的老规矩、俗、老办法,没有卓越的气质和性格,就那么日复一日年复一年生活在这片土地上,并不能以简单的好坏、保守守旧去评价他们,因为他们的固执和保守,在很大程度上,继承了自古以来的很多文化,即使没有创新和发展,我们也应该为此,对他们产生一点点敬意,或许没有他们的保守,我们后人,真的不能了解已经延续的古老文化,不仅与之失之交臂,可能更会出现更大的断层。

王公公、周太医、大牛、秋霞、王清太、净云子、于三叔都是这样的人,既是不简单的,在芸芸众生里,却还是平凡。甚至于做坏事的张丰财和文四爷,偶然中也起到了一点点这种作用。

而物之余人来说,它们的珍贵性,并不在于其经济价值,它们没有年岁却大有记忆,是随着起伏不定的历史不断前进了。虬角自出现历经几代,沉沉浮浮于世事变幻中,偶然间落魄于鬼市又重见天日,不能不说是一种夙缘。这种物与人的缘分,是很多收藏爱好者说不清道不明但永远值得记忆的。这种缘分、历程和古物的经历,更是一种巨大的文化财富,它让我们后人,没有经历过千百年历史的后人,也能透过漫长时光,去参悟研究历史和古物的本身,难道不值得我们尊敬么?

物和人,人与物,漫长与短暂,珍爱与毁灭,是和谐共生的,很多被我们发掘、收藏的,其缘分和故事,也是超越了人世短暂时光,传之后世,是刻板严肃毫无生气的历史中,一抹微笑的亮点。