穿大街过小巷,转了不知道多少弯儿,绕过景山东街,叫开守卫森严的北上门,四周便都是红墙了,砖墙上下都堆着沙袋,不少大兵还在梦乡里,越往里走,红墙越发高大雄伟,巍峨壮观,天色阴沉得要下雨,浓郁苍茫,阴霾滚滚,远处枪炮声轰隆隆炸得人心直发抖,杨爷也没仔细看到底到哪了,坐在车辕上低头抽烟,前头大马拉着车轮嘎吱嘎吱碾在石板路上,像进了一座空寂阴森的大庙。

“到了,杨大叔,您先在这儿稍候,我们主子这就来啦。”小张子一溜烟儿跑没了影儿,崔管事的也不见了,就剩下俩背枪的伙计一左一右紧张地盯着他。

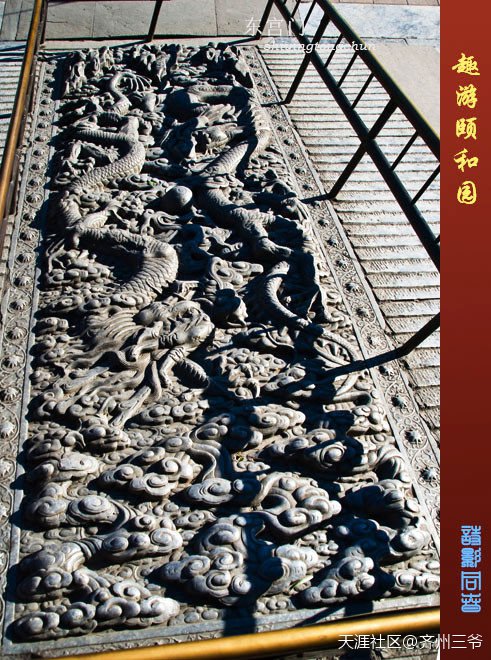

这是哪儿啊?杨爷只觉得过了条宽阔的河,进了座高大赤红的城门楼子,来到这处所在,四处望望,一水儿的红墙黄瓦,处处飞檐斗拱、雕梁画栋,晨雾阴霾里,看不十分清楚,可感觉这大院子,比乡下的打谷场还宽敞!

地下铺的全是一色整齐的大青砖,正对面三座挨着的大红金钉门户,门上金钉大肉包似得金光灿灿,左右一对大狮子张牙舞爪,门檐上方悬着块竖匾,瞧不真着,磕打磕打烟袋锅儿,杨爷下车刚走了几步,身边背枪的伙计立马儿轻喊:“站住!老实待着。甭乱看乱动。”

“怎么?又是进刑部大牢,你们还不叫我走动啦?!是你们把爷请来的!要知道这样,我还不伺候呢!”

“嘘,我的祖宗!”一个背枪的小年轻苦着脸小声说 :“您老小点儿声!千万别喊!这……”

杨爷不管不顾,气呼呼四周走了一圈,忽听刚进来的大门楼子外头有车马脚步声响,瞬间呼啦啦进来好几辆朱轮华丽的大车停在远处,后头还跟着背枪的侍从兵丁,嗬,那几辆车都漂亮极了,不是红围子就是宝蓝镶金边儿的呢子,还装了玻璃窗户,赶车的把式也是一身华服,头戴红缨帽,再看看自己这辆车和自己的脏兮兮的穿戴,简直跟野老鸹进了百灵群!

影影绰绰,那群华丽大车里呼啦啦下来一堆翎顶辉煌的老头,焦急地排好队往这儿走。由远及近,连正眼也不瞧杨爷,为首的一个瘦高个老头,宝石顶子圆补服,一脸烟气,看起来像是刚抽足了大烟,斜眼瞥了杨爷几眼,一愣,指着他刚要说话,对面“吱呀呀呀……”响起阵开门声,三座金钉大门跟商量好了似得,一起洞开,打里头走出一大群穿着古怪的人。

为首的是个老太太,瞅着也就50多岁,一张长了毛似得黄腊腊瘦冬瓜脸,吊梢眉,三角眼目光炯炯,神色严峻仿佛带着气儿,余怒未消,梳着网了黑网子、插着铜簪子的老娘们大纂头,穿一身半新不旧民间老太太穿的深蓝布大襟褂子,浅蓝半旧裤子,下头绑着黑布绑腿带,白布袜子黑布鞋,左手扶着方才帅气的小张子,右手扶着个灰白发辫,满脸皱纹,肿眼泡子死鱼眼、厚嘴唇撅着、半驼背,一身黑布短打扮、戴圆草帽子的没胡子老头,跟着俩一脸恐惧一身灰蓝大褂、梳大辫,长得俏丽的大丫头,一个捧着包袱,一个捧着个金晃晃水烟袋。

再往后,崔管事的扶着位神色惶恐沮丧凄惨皆备,30来岁中等身材的俊秀男子,头戴小瓜皮帽,一身皱皱巴巴的青洋绸大褂,光脚穿双半旧黑布鞋,左手也握了个金晃晃的水烟袋,右手捧着个小楠木匣子。身边稍后是位穿褐色竹布大襟褂、蓝布裤子青布鞋,脸如倭瓜,鸡胸驼背眼带泪痕的30来岁女人,后面左边俩十七八蓝布大褂的漂亮姑娘扶着,右边是位胖墩墩脸如月饼的穿一身浅灰大襟褂的女人,甩着粉红手绢抹着鼻涕。

后头跟着七八个短打扮垂手跟随的丫头、伙计。杨爷一看,差点乐喽!这是唱的哪一出?这辉煌庄严的地界儿,突然出来这么一群乡下老妈子、小伙计似的人物,那位崔管事的说,是他们家老太太和大少爷?哦,莫不是为了逃命换了装束?

方才要问他的老头撞见这群人,猛然站住身,惊了片刻,眨了眨三角眼,连带后头满脸惊悚的大人们,赶紧趋步上前,顾不得行礼,急匆匆问:“老祖宗,这是上哪儿去?”

50多岁的老太太斜眼瞅了瞅他们,又转身回头看看大少爷,冷哼了一声,指了指远处:“把你们车上那些零碎都给我卸下来!都什么时候儿啦?!洪泰,我的车呢!”

“嗻!”这群翎顶辉煌的大人回身招呼下人们赶紧扯下红围子和车上镶金镀银的饰物,扔了一地。俊秀的小张儿一指杨爷:“老祖宗,您的车在那儿呢!奴才们刚雇的,是咱京里人。”

“嗯。”老太太也不看杨爷,叫过那些大人们的车,肃然指派道:“少爷坐你舅舅那辆车,小伦跨辕,赶车的跟着,俩儿媳妇坐小泽那辆,三格、四格、小袁儿,坐小昌那辆。你,过来!”一嗓子喊过个皮猴子模样十几岁少年,狠狠啐了他一口,骂道:“你个不成器的东西!你给我跨辕。娟子和荣子跟我坐一辆车。”

“是!”

这老太太看起来正格儿是个能拿事儿的主儿,一碗茶的工夫便分派的条条有理丝毫不乱,其余的老爷大人没车坐,只好在后面跟着。老太太踩着板凳扶着俩丫头进了杨爷的车厢,皮猴子少年挠挠头,跟杨爷左右跨院,刚放下帘子,老太太忍不住探出头来怒声断喝道:“今儿是逃难,出远门!都把帘子放下来!出头露面的由我说话,谁敢乱讲一个字,立刻打死!都听见了么!”

“到了,杨大叔,您先在这儿稍候,我们主子这就来啦。”小张子一溜烟儿跑没了影儿,崔管事的也不见了,就剩下俩背枪的伙计一左一右紧张地盯着他。

这是哪儿啊?杨爷只觉得过了条宽阔的河,进了座高大赤红的城门楼子,来到这处所在,四处望望,一水儿的红墙黄瓦,处处飞檐斗拱、雕梁画栋,晨雾阴霾里,看不十分清楚,可感觉这大院子,比乡下的打谷场还宽敞!

地下铺的全是一色整齐的大青砖,正对面三座挨着的大红金钉门户,门上金钉大肉包似得金光灿灿,左右一对大狮子张牙舞爪,门檐上方悬着块竖匾,瞧不真着,磕打磕打烟袋锅儿,杨爷下车刚走了几步,身边背枪的伙计立马儿轻喊:“站住!老实待着。甭乱看乱动。”

“怎么?又是进刑部大牢,你们还不叫我走动啦?!是你们把爷请来的!要知道这样,我还不伺候呢!”

“嘘,我的祖宗!”一个背枪的小年轻苦着脸小声说 :“您老小点儿声!千万别喊!这……”

杨爷不管不顾,气呼呼四周走了一圈,忽听刚进来的大门楼子外头有车马脚步声响,瞬间呼啦啦进来好几辆朱轮华丽的大车停在远处,后头还跟着背枪的侍从兵丁,嗬,那几辆车都漂亮极了,不是红围子就是宝蓝镶金边儿的呢子,还装了玻璃窗户,赶车的把式也是一身华服,头戴红缨帽,再看看自己这辆车和自己的脏兮兮的穿戴,简直跟野老鸹进了百灵群!

影影绰绰,那群华丽大车里呼啦啦下来一堆翎顶辉煌的老头,焦急地排好队往这儿走。由远及近,连正眼也不瞧杨爷,为首的一个瘦高个老头,宝石顶子圆补服,一脸烟气,看起来像是刚抽足了大烟,斜眼瞥了杨爷几眼,一愣,指着他刚要说话,对面“吱呀呀呀……”响起阵开门声,三座金钉大门跟商量好了似得,一起洞开,打里头走出一大群穿着古怪的人。

为首的是个老太太,瞅着也就50多岁,一张长了毛似得黄腊腊瘦冬瓜脸,吊梢眉,三角眼目光炯炯,神色严峻仿佛带着气儿,余怒未消,梳着网了黑网子、插着铜簪子的老娘们大纂头,穿一身半新不旧民间老太太穿的深蓝布大襟褂子,浅蓝半旧裤子,下头绑着黑布绑腿带,白布袜子黑布鞋,左手扶着方才帅气的小张子,右手扶着个灰白发辫,满脸皱纹,肿眼泡子死鱼眼、厚嘴唇撅着、半驼背,一身黑布短打扮、戴圆草帽子的没胡子老头,跟着俩一脸恐惧一身灰蓝大褂、梳大辫,长得俏丽的大丫头,一个捧着包袱,一个捧着个金晃晃水烟袋。

再往后,崔管事的扶着位神色惶恐沮丧凄惨皆备,30来岁中等身材的俊秀男子,头戴小瓜皮帽,一身皱皱巴巴的青洋绸大褂,光脚穿双半旧黑布鞋,左手也握了个金晃晃的水烟袋,右手捧着个小楠木匣子。身边稍后是位穿褐色竹布大襟褂、蓝布裤子青布鞋,脸如倭瓜,鸡胸驼背眼带泪痕的30来岁女人,后面左边俩十七八蓝布大褂的漂亮姑娘扶着,右边是位胖墩墩脸如月饼的穿一身浅灰大襟褂的女人,甩着粉红手绢抹着鼻涕。

后头跟着七八个短打扮垂手跟随的丫头、伙计。杨爷一看,差点乐喽!这是唱的哪一出?这辉煌庄严的地界儿,突然出来这么一群乡下老妈子、小伙计似的人物,那位崔管事的说,是他们家老太太和大少爷?哦,莫不是为了逃命换了装束?

方才要问他的老头撞见这群人,猛然站住身,惊了片刻,眨了眨三角眼,连带后头满脸惊悚的大人们,赶紧趋步上前,顾不得行礼,急匆匆问:“老祖宗,这是上哪儿去?”

50多岁的老太太斜眼瞅了瞅他们,又转身回头看看大少爷,冷哼了一声,指了指远处:“把你们车上那些零碎都给我卸下来!都什么时候儿啦?!洪泰,我的车呢!”

“嗻!”这群翎顶辉煌的大人回身招呼下人们赶紧扯下红围子和车上镶金镀银的饰物,扔了一地。俊秀的小张儿一指杨爷:“老祖宗,您的车在那儿呢!奴才们刚雇的,是咱京里人。”

“嗯。”老太太也不看杨爷,叫过那些大人们的车,肃然指派道:“少爷坐你舅舅那辆车,小伦跨辕,赶车的跟着,俩儿媳妇坐小泽那辆,三格、四格、小袁儿,坐小昌那辆。你,过来!”一嗓子喊过个皮猴子模样十几岁少年,狠狠啐了他一口,骂道:“你个不成器的东西!你给我跨辕。娟子和荣子跟我坐一辆车。”

“是!”

这老太太看起来正格儿是个能拿事儿的主儿,一碗茶的工夫便分派的条条有理丝毫不乱,其余的老爷大人没车坐,只好在后面跟着。老太太踩着板凳扶着俩丫头进了杨爷的车厢,皮猴子少年挠挠头,跟杨爷左右跨院,刚放下帘子,老太太忍不住探出头来怒声断喝道:“今儿是逃难,出远门!都把帘子放下来!出头露面的由我说话,谁敢乱讲一个字,立刻打死!都听见了么!”