12月30日,星期三下午,在内华达州拉斯维加斯市的邮局里,佩里取回了他从墨西哥寄回来的行李。而迪克则坐在雪佛兰里,做着去赌场开假支票大赚一笔的美梦。

两个人都没有注意到,一辆警车正悄悄跟踪他们。

下午5点左右,他们在一家旅馆被捕。

周庸急了:“徐哥,为什么还没说到杀人呢。”

我点点头:“11月14日。“

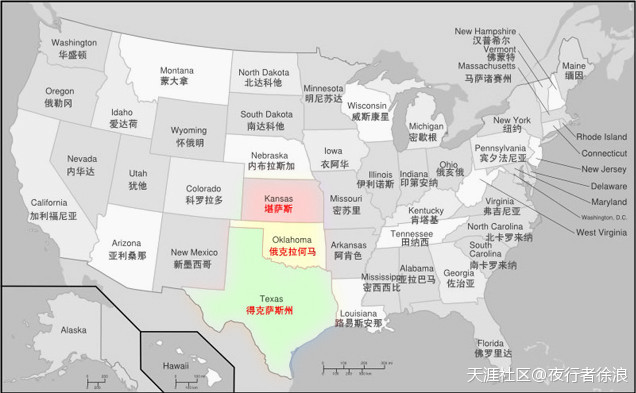

那天中午,他们到了堪萨斯州恩波里亚的一间百货商店。

在店里,他们买了一整捆的白色尼龙绳,又轻又结实,足够绑12个人。佩里买了一副橡胶手套,还打算买一双长筒袜,抢劫的时候戴在头上。但是迪克不同意,他觉得这是浪费钱,因为他们遇到的任何人都不会活着成为目击证人。

之后,他们在大弯城吃了晚饭。他们要了两份半生的牛排、烤土豆、法式土豆丝、炸洋葱圈、豆煮玉米、意大利通心粉、玉米片粥、千岛沙拉、肉桂面包卷、苹果派、冰淇淋和咖啡。

周庸:“擦,吃着手抓饼你说这些干嘛。”

我说肯定得说:“毕竟我们是个美食公众号。”

晚饭后,他们去杂货店买了雪茄,以及两卷厚厚的胶带。

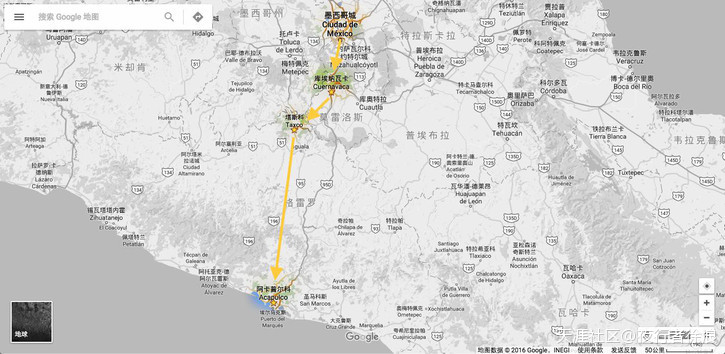

半夜,在加油站加完油又走了一段路后,他们终于来到了霍尔科姆村。

那晚月色很好,天上一片云也没有,他们关了车灯,减慢车速,开到克拉特一家的房子附近,停在一棵树的阴影里。

车里有酒,他们喝了几口,戴上手套。迪克拿着刀和手电,佩里拿着枪,潜进了克拉特一家的房子。

佩里拿的枪是迪克从家里带来的,是一支半自动猎枪,12毫米口径,三〇〇型号,枪管镀了一层烤蓝,枪柄上刻着猎人射野鸡的图案。

(半自动猎枪)

除了锁着的前门,克拉特家的房子还有三扇门,一扇通往克拉特的办公室,一扇通往储物室,还有一扇通往厨房。

他们当时从通往办公室的那扇门进入,门没锁。

办公室里有张桌子,保险箱应该就在桌子后面的墙上,然而他们找了一圈都没有找到。

周庸忍不住问,那保险箱究竟在哪?