今天写了半天,觉得写得不好又删了,我会争取晚点发,大家明天再来看。

没有名字的人——我的名字里藏着一个上古文明的惊天秘密

从厕所走出来的时候,天突然下起雨来。

“嘿,这个本子是你的吗?”其中一个保安在后面叫住我。

那是M的本子,也许是匆忙间她没有带走。

沃尔玛最便宜那种黄皮封面单行本,上面被人用油性笔写着“呆子”和“蠢驴”。

我的心情低落到几点,M的话反复回荡在我耳边。

“我,我,不需,不需要,你的同情。”

我的喉咙发苦,停在了自动贩卖机旁边。

那枚错版的两角五分硬币从钱包里滚了出来,滚进了自动贩卖机底下。

我连忙弯下腰伸手去够,指尖刚刚好碰到硬币,我越用力,硬币反而被指尖越顶越往里。

自动售卖机下面一片黑暗,我趴在地上试了半天,手上的的伤口又开始往外渗血。

一阵揪心的疼痛,眼圈红了。

我和M的关系,会不会就像这枚硬币一样,再也回不来了。

“中尉,你在这干什么?”一个熟悉的声音从我身后传来。

是胖子。

“嘿,这个本子是你的吗?”其中一个保安在后面叫住我。

那是M的本子,也许是匆忙间她没有带走。

沃尔玛最便宜那种黄皮封面单行本,上面被人用油性笔写着“呆子”和“蠢驴”。

我的心情低落到几点,M的话反复回荡在我耳边。

“我,我,不需,不需要,你的同情。”

我的喉咙发苦,停在了自动贩卖机旁边。

那枚错版的两角五分硬币从钱包里滚了出来,滚进了自动贩卖机底下。

我连忙弯下腰伸手去够,指尖刚刚好碰到硬币,我越用力,硬币反而被指尖越顶越往里。

自动售卖机下面一片黑暗,我趴在地上试了半天,手上的的伤口又开始往外渗血。

一阵揪心的疼痛,眼圈红了。

我和M的关系,会不会就像这枚硬币一样,再也回不来了。

“中尉,你在这干什么?”一个熟悉的声音从我身后传来。

是胖子。

“M给我的硬币滚到下面去了,”我几乎是绝望的说:“我试了很久都弄不出来。”

“靠,不会吧。”胖子一边说一边也趴下来。

我的细手腕都伸不进去,更别说烂鸡鸡的大肉手了——胖子呼哧呼哧的摸了半天,终于擦了把额头上的汗表示弃权。

“我靠,看来只能把这台自动贩售机推开才能拿到硬币了。”烂鸡鸡看看四下无人,卷起袖子就把身子贴在售卖机的侧边。

“呀!!!!”

胖子使出吃奶的力气往一边推,但半分钟过去,售卖机纹丝不动。

“哎呀不行了不行了,我从早上到现在都没吃饭,我眼花了......”他又推了两下,一屁股跌在地上:“你有零钱么,先给我从里面买点吃的,让我休息一下。”

“上校,你怎么一到关键时刻就漏气啊,”我翻了个白眼。

但好歹烂鸡鸡也是想帮我,我狠狠心掏出一张10刀,把贩卖机里面的零食各买了一包——要知道我一个月的零花钱才一百倒。

烂鸡鸡抓过零食开始狼吞虎咽。我俩坐在体育馆边上,看着外面的雨下得越来越大。

M这时候应该已经到家了吧。我叹了口气。

“中尉,你看上去不太开心。”烂鸡鸡撕开一包奥利奥递给我。

我摇摇头,我不知道怎么吧我和M的事,告诉烂鸡鸡。

他看我没接,就果断的塞进自己嘴里——一边咽,一边顺理成章的把我刚买的可乐倒进嘴里。

“上校,你是怎么和达尔文成为朋友的?”

我看着天上的乌云,轻轻地问。

“靠,不会吧。”胖子一边说一边也趴下来。

我的细手腕都伸不进去,更别说烂鸡鸡的大肉手了——胖子呼哧呼哧的摸了半天,终于擦了把额头上的汗表示弃权。

“我靠,看来只能把这台自动贩售机推开才能拿到硬币了。”烂鸡鸡看看四下无人,卷起袖子就把身子贴在售卖机的侧边。

“呀!!!!”

胖子使出吃奶的力气往一边推,但半分钟过去,售卖机纹丝不动。

“哎呀不行了不行了,我从早上到现在都没吃饭,我眼花了......”他又推了两下,一屁股跌在地上:“你有零钱么,先给我从里面买点吃的,让我休息一下。”

“上校,你怎么一到关键时刻就漏气啊,”我翻了个白眼。

但好歹烂鸡鸡也是想帮我,我狠狠心掏出一张10刀,把贩卖机里面的零食各买了一包——要知道我一个月的零花钱才一百倒。

烂鸡鸡抓过零食开始狼吞虎咽。我俩坐在体育馆边上,看着外面的雨下得越来越大。

M这时候应该已经到家了吧。我叹了口气。

“中尉,你看上去不太开心。”烂鸡鸡撕开一包奥利奥递给我。

我摇摇头,我不知道怎么吧我和M的事,告诉烂鸡鸡。

他看我没接,就果断的塞进自己嘴里——一边咽,一边顺理成章的把我刚买的可乐倒进嘴里。

“上校,你是怎么和达尔文成为朋友的?”

我看着天上的乌云,轻轻地问。

这个问题我曾经在地下洞穴里问过达尔文,但他只是轻描淡写地说他忘记了。

“九年级的时候,他跟我一个班。”烂鸡鸡似乎回想起什么,突然哈哈哈的笑起来:“你肯定不会相信的,我那时候可不是现在这样。”

“你不说,怎么知道我信不信。”

“你会相信我九年级的时候是个瘦得像竹竿一样的矮个子吗?”烂鸡鸡狡黠地看了我一眼:“其实我从小身体就不好,我有各种各样的病——医生有时候说那是肠瘘和寻麻疹,有时候说那是哮喘和胃溃疡——不能吃淀粉,不能吃海鲜和鸡蛋,不能参加运动,更不能疲劳——我只能少吃一些没有盐分的蔬菜,小心翼翼地活着。”

“真的假的?你现在看起来健康极了,完全不像有病!”

“嗯,但是这是另一个故事了——你刚才不是问我,我和达尔文怎么成为朋友的吗?”

“我那时候唯一的朋友就是亨利,我邻居家的一只牧羊犬。每次体育课的时候,我都有在露台上休息的特权,午餐也从来不在饭堂吃,而是吃自带的食物。很多人都会自发地帮助我:'嘿,Dick,露营对你来说太辛苦了,所以你别去了';'露天棒球赛太热了你会中暑的';'下礼拜野外考察,你只要在家里编个报告就行了'——可这些话在我听来,就如'他身体不好随时会休克','他出状况了我们还要照顾他','他和我们不一样'。你知道当别人无时无刻提醒我,我和他们不一样的时候,我有多自卑吗?人和人之间不平等,是无法成为朋友的。——这里没有人需要同情。”

“我记得那天也是下毛毛雨,达尔文忽然对我说:'嗨,我知道下完雨水坝上会有很多螃蟹,你想去看看吗?' 他竟然问我愿不愿意跟他冒雨去!哈哈,那天太有意思了,螃蟹在河滩上吐了很多泡泡,而我也没死,什么不适都没出现——那天之后,我就把他当成我的好朋友。他让我觉得我们是平等的。我们认识四年了,他从来没有把我当成和别人不一样的人,无论是现在还是过去。”

“九年级的时候,他跟我一个班。”烂鸡鸡似乎回想起什么,突然哈哈哈的笑起来:“你肯定不会相信的,我那时候可不是现在这样。”

“你不说,怎么知道我信不信。”

“你会相信我九年级的时候是个瘦得像竹竿一样的矮个子吗?”烂鸡鸡狡黠地看了我一眼:“其实我从小身体就不好,我有各种各样的病——医生有时候说那是肠瘘和寻麻疹,有时候说那是哮喘和胃溃疡——不能吃淀粉,不能吃海鲜和鸡蛋,不能参加运动,更不能疲劳——我只能少吃一些没有盐分的蔬菜,小心翼翼地活着。”

“真的假的?你现在看起来健康极了,完全不像有病!”

“嗯,但是这是另一个故事了——你刚才不是问我,我和达尔文怎么成为朋友的吗?”

“我那时候唯一的朋友就是亨利,我邻居家的一只牧羊犬。每次体育课的时候,我都有在露台上休息的特权,午餐也从来不在饭堂吃,而是吃自带的食物。很多人都会自发地帮助我:'嘿,Dick,露营对你来说太辛苦了,所以你别去了';'露天棒球赛太热了你会中暑的';'下礼拜野外考察,你只要在家里编个报告就行了'——可这些话在我听来,就如'他身体不好随时会休克','他出状况了我们还要照顾他','他和我们不一样'。你知道当别人无时无刻提醒我,我和他们不一样的时候,我有多自卑吗?人和人之间不平等,是无法成为朋友的。——这里没有人需要同情。”

“我记得那天也是下毛毛雨,达尔文忽然对我说:'嗨,我知道下完雨水坝上会有很多螃蟹,你想去看看吗?' 他竟然问我愿不愿意跟他冒雨去!哈哈,那天太有意思了,螃蟹在河滩上吐了很多泡泡,而我也没死,什么不适都没出现——那天之后,我就把他当成我的好朋友。他让我觉得我们是平等的。我们认识四年了,他从来没有把我当成和别人不一样的人,无论是现在还是过去。”

烂鸡鸡简单的几句话,说得我茅塞顿开。

朋友和朋友之间,最重要的尊重是平等。

其实这个道理,在第一天见到M的时候,达尔文就告诉过我了。

平平淡淡的那句话,雨快停了,一会一起回家。

没有刨根问底,也没有区别化对待,平等才是交朋友的第一步。

“中尉,别楞着了,快帮我一起推——” 烂鸡鸡吃完最后两块饼干站起来,使出全身力气把售卖机往另一边推。

“遵命长官!”我跑到烂鸡鸡旁边,同样使出吃奶的力气往过推。

售卖机终于动了,地面摩擦出一尖锐的咯吱声。

M送给我的硬币,静静的躺在角落里。

朋友和朋友之间,最重要的尊重是平等。

其实这个道理,在第一天见到M的时候,达尔文就告诉过我了。

平平淡淡的那句话,雨快停了,一会一起回家。

没有刨根问底,也没有区别化对待,平等才是交朋友的第一步。

“中尉,别楞着了,快帮我一起推——” 烂鸡鸡吃完最后两块饼干站起来,使出全身力气把售卖机往另一边推。

“遵命长官!”我跑到烂鸡鸡旁边,同样使出吃奶的力气往过推。

售卖机终于动了,地面摩擦出一尖锐的咯吱声。

M送给我的硬币,静静的躺在角落里。

不要激动啊 今晚没事干的话今晚加更

楼楼今天人品大爆发 搬砖途中和一个画概念图的兄弟聊起自己写的书 因为他和楼楼是同乡 他看了第一卷觉得很有共鸣 他是画概念图的 和楼楼是校友 他有可能会帮楼楼在以后出现的场景里画概念图和人设 这样以后我们就可以有自己的插图 而不是去网上用别人的图了!

我迅速捡起硬币。

“我有急事,先走了!”

“靠,你走了我怎么吧售卖机移回去?!”留下的烂鸡鸡一脸懵逼。

“下次请你吃炸鸡!”

我一边喊一边头也不回地往M家的方向跑去。

一路上,我想起我们一起在社区集市卖牛肉串攒钱去郊游的时候。

想起我们躺在草地上聊梦想,直到太阳下山的时候。

想起看到成千上万的美洲帝王蝶,从山谷下腾空而起的时候。

我、沙耶加和M,总是紧紧的攥着手。

我把这枚咋一看无比普通的错版硬币牢牢地攥在手心里。

对不懂它的人来说,它就是一个普通得不能再普通的两毛五分钱,连一罐汽水都买不到。

只有在懂的人眼中,它才是全世界独一无二,无法取代的。

尤其是当全世界仅有的五枚一九七零年的错版硬币,都聚集在一起的时候。

天知道它有多珍贵!

就像我们的友谊一样。

“我有急事,先走了!”

“靠,你走了我怎么吧售卖机移回去?!”留下的烂鸡鸡一脸懵逼。

“下次请你吃炸鸡!”

我一边喊一边头也不回地往M家的方向跑去。

一路上,我想起我们一起在社区集市卖牛肉串攒钱去郊游的时候。

想起我们躺在草地上聊梦想,直到太阳下山的时候。

想起看到成千上万的美洲帝王蝶,从山谷下腾空而起的时候。

我、沙耶加和M,总是紧紧的攥着手。

我把这枚咋一看无比普通的错版硬币牢牢地攥在手心里。

对不懂它的人来说,它就是一个普通得不能再普通的两毛五分钱,连一罐汽水都买不到。

只有在懂的人眼中,它才是全世界独一无二,无法取代的。

尤其是当全世界仅有的五枚一九七零年的错版硬币,都聚集在一起的时候。

天知道它有多珍贵!

就像我们的友谊一样。

穿过杂草和一堆晾衣绳,我凭印象找到了M的家。

她的妈妈半靠在门廊上,眯着眼睛听一台老式的收音机。

“您好,请问美年达在吗?”我小心翼翼地问了一句。

她并没有理我,而是眼神空洞的望着远方。

“有,有事吗?”M的声音从背后传来,她抱着一个脏衣盆站拖车旁边。

我一时有点语塞,她看了我一眼就向前走去,我在跟着她走到后面。

拖车后面的地上有一条破水管,连着远处的消防栓,水柱比小拇指还细。

M把水管放进脏衣盆里,里面是她刚才弄脏的衣服。

她脸上的伤做了简单的清洗,血止住了,但也许会留下一道疤。

我捏紧了手里的硬币。

“…..我为我刚才的话道歉,你原谅我好吗?”

M避开我的眼神,直愣愣的看着脏衣篮。

“你不,不用道歉….我有病。医,医生说,我有,有自闭症….有自,自闭倾向...自闭,自闭是我特质的一部分…我的感,感官,官是紊乱的….”

“这些都是她们——那些什么精神鉴定的人教你说的?”我一下又气又伤心。

M摇了摇头,又点了点头。

“我不,不能,正常的社交,和,和普通人,不一样.....”

“她们放屁!你不要听她们胡说八道!”

我听到M这么说,心里难受极了。M还在呆呆的晃着脑袋,盯着脏衣盆里的水溢出来。

“M,你听我说,我承认第一次见面的时候,我觉得你和别人不一样,可是你为什么就要和别人一样呢?难道’和别人一样’才是定义一个正常人的标准吗?不一样并不代表你就比别人弱,更不能证明你比别人差!你听懂了吗?”

M的头更低了,我不知道该怎么说,眼睛一红眼泪就往下掉。

“相处的过程中我发现你一点都不傻,傻瓜能把大半年卖牛肉串的钱一分不差的算明白吗?如果大家都有这能力,那电脑到现在肯定还没发明出来呢!你不要相信她们说的话好吗?”

M突然抱住我。

她没发出一点声音,把头埋在我的肩膀上。我感觉我的衣服湿了。

我心里也有一块地方,和眼睛一样湿润了。

M你真是个大傻瓜,请你不要封闭自己的内心,我、沙耶加、我们所有人,都愿意无条件地爱你。

她的妈妈半靠在门廊上,眯着眼睛听一台老式的收音机。

“您好,请问美年达在吗?”我小心翼翼地问了一句。

她并没有理我,而是眼神空洞的望着远方。

“有,有事吗?”M的声音从背后传来,她抱着一个脏衣盆站拖车旁边。

我一时有点语塞,她看了我一眼就向前走去,我在跟着她走到后面。

拖车后面的地上有一条破水管,连着远处的消防栓,水柱比小拇指还细。

M把水管放进脏衣盆里,里面是她刚才弄脏的衣服。

她脸上的伤做了简单的清洗,血止住了,但也许会留下一道疤。

我捏紧了手里的硬币。

“…..我为我刚才的话道歉,你原谅我好吗?”

M避开我的眼神,直愣愣的看着脏衣篮。

“你不,不用道歉….我有病。医,医生说,我有,有自闭症….有自,自闭倾向...自闭,自闭是我特质的一部分…我的感,感官,官是紊乱的….”

“这些都是她们——那些什么精神鉴定的人教你说的?”我一下又气又伤心。

M摇了摇头,又点了点头。

“我不,不能,正常的社交,和,和普通人,不一样.....”

“她们放屁!你不要听她们胡说八道!”

我听到M这么说,心里难受极了。M还在呆呆的晃着脑袋,盯着脏衣盆里的水溢出来。

“M,你听我说,我承认第一次见面的时候,我觉得你和别人不一样,可是你为什么就要和别人一样呢?难道’和别人一样’才是定义一个正常人的标准吗?不一样并不代表你就比别人弱,更不能证明你比别人差!你听懂了吗?”

M的头更低了,我不知道该怎么说,眼睛一红眼泪就往下掉。

“相处的过程中我发现你一点都不傻,傻瓜能把大半年卖牛肉串的钱一分不差的算明白吗?如果大家都有这能力,那电脑到现在肯定还没发明出来呢!你不要相信她们说的话好吗?”

M突然抱住我。

她没发出一点声音,把头埋在我的肩膀上。我感觉我的衣服湿了。

我心里也有一块地方,和眼睛一样湿润了。

M你真是个大傻瓜,请你不要封闭自己的内心,我、沙耶加、我们所有人,都愿意无条件地爱你。

过了好一会,M抬起头问我:“M,真的,和,和其他人一,一样吗?”

我摇摇头。

“你和她们都不一样,你比那些只会把口红印在厕所镜子上的交际花强多了!”

M被我逗得笑起来。

“比那些每天靠修图软件活在脸书上的自恋鬼强多了!”

“比那些在露脐装里面塞五个胸垫儿的假大胸强多了!”

“哈哈哈哈哈.....”

我也被自己逗乐了,两人捂着肚子笑成一团,眼泪都流出来了。

我把肥皂扔进脏衣盆:“我们一起洗,洗完衣服我们去看电影吧!”

“好!”

我摇摇头。

“你和她们都不一样,你比那些只会把口红印在厕所镜子上的交际花强多了!”

M被我逗得笑起来。

“比那些每天靠修图软件活在脸书上的自恋鬼强多了!”

“比那些在露脐装里面塞五个胸垫儿的假大胸强多了!”

“哈哈哈哈哈.....”

我也被自己逗乐了,两人捂着肚子笑成一团,眼泪都流出来了。

我把肥皂扔进脏衣盆:“我们一起洗,洗完衣服我们去看电影吧!”

“好!”

老杰克是小镇上唯一一间电影院,说到电影虽然美国是世界工业的先驱,但金融风暴过后,好多电影院都关门大吉了,尤其是一些老旧的、效果不好的电影院。更多的成年人更喜欢卖沃尔玛的微波炉爆米花,在家里看三大电视台的自制剧。

老杰克只能吸引一些像我们这种放了学还不愿意回家的穷学生,晚上六点前半价票两块五一张。

紧赶慢赶我们买上了5点45分的《美丽心灵》,两张门票还能附赠一大桶爆米花。

老实说我不爱吃美国的爆米花,中国的电影院,爆米花都是用焦糖烤的,吃在嘴里甜滋滋暖烘烘的——可美国偏偏正相反,爆米花是咸芝士味儿的,说不出的奇怪。

《美丽心灵》讲了一个有精神分裂的数学家,在和另外几个人格斗争多年后拿到诺贝尔奖的故事。我有很多地方听不懂,看到一半就有点昏昏欲睡,靠M在旁边给我讲解才勉强明白——幸好这个时间的电影院也没几个人。

“所以他后来踏踏实实的在学校教书,然后发明了博弈论?”

M摇摇头。

“不,不是的。博弈论的发明,恰恰就,就在他精神分裂最,最严重的时候。那时候,他,他可以看见。”

“看见什么?”

M抿了抿嘴,并没有回答我的问题,而是接着说:

“他,他年轻的时候,能看见。”

“那为什么后来看不见了呢?”

“也许是药,药物,把那能力抹,抹杀了。”

“他吃那些药不是为了治疗精神分裂吗?”

“.......”

M没有再回答,我越听越迷糊,又坚持了半小时,电影总算散场了。

老杰克只能吸引一些像我们这种放了学还不愿意回家的穷学生,晚上六点前半价票两块五一张。

紧赶慢赶我们买上了5点45分的《美丽心灵》,两张门票还能附赠一大桶爆米花。

老实说我不爱吃美国的爆米花,中国的电影院,爆米花都是用焦糖烤的,吃在嘴里甜滋滋暖烘烘的——可美国偏偏正相反,爆米花是咸芝士味儿的,说不出的奇怪。

《美丽心灵》讲了一个有精神分裂的数学家,在和另外几个人格斗争多年后拿到诺贝尔奖的故事。我有很多地方听不懂,看到一半就有点昏昏欲睡,靠M在旁边给我讲解才勉强明白——幸好这个时间的电影院也没几个人。

“所以他后来踏踏实实的在学校教书,然后发明了博弈论?”

M摇摇头。

“不,不是的。博弈论的发明,恰恰就,就在他精神分裂最,最严重的时候。那时候,他,他可以看见。”

“看见什么?”

M抿了抿嘴,并没有回答我的问题,而是接着说:

“他,他年轻的时候,能看见。”

“那为什么后来看不见了呢?”

“也许是药,药物,把那能力抹,抹杀了。”

“他吃那些药不是为了治疗精神分裂吗?”

“.......”

M没有再回答,我越听越迷糊,又坚持了半小时,电影总算散场了。

天已经彻底黑下来,我们沿着路灯走在回家的路上,本来还在笑着和我聊天的M突然一怔,整个人定在路灯下面。

“M,你怎么了?”

她转过头,眼里闪着泪花。

“不,不该买5:45分的票。”

“为什么啊?这个时间是happy hour啊,最便宜了。”我不解地说。

“不,不该…”

M忽然抱着头蹲了下来,几秒之后,她拽着我往前跑了几步。

“臭婊子,我抓住你了。”

我的衣领被一只手向后扯去,是混混马修的声音。

“黄猴子,你那些’失败者协会’的怪胎们呢?怎么没来保护你们?”马修的身后还跟着两个混混,其中一个一把抓住M的胳膊。

“黄猴子,你还不够黄,我得给你染染色才行——”马修说着把他手上的柠檬汽水从我头顶倒下去。

汽水里面的冰块凉飕飕的划过我的脸,我一个哆嗦。

“不——”M还没叫出来,就被另一个高个子捂住了嘴。

“你要是叫我就让你好看。”马修说这句话的时候,已经用弹簧刀顶住了我的小腹。

“M,你怎么了?”

她转过头,眼里闪着泪花。

“不,不该买5:45分的票。”

“为什么啊?这个时间是happy hour啊,最便宜了。”我不解地说。

“不,不该…”

M忽然抱着头蹲了下来,几秒之后,她拽着我往前跑了几步。

“臭婊子,我抓住你了。”

我的衣领被一只手向后扯去,是混混马修的声音。

“黄猴子,你那些’失败者协会’的怪胎们呢?怎么没来保护你们?”马修的身后还跟着两个混混,其中一个一把抓住M的胳膊。

“黄猴子,你还不够黄,我得给你染染色才行——”马修说着把他手上的柠檬汽水从我头顶倒下去。

汽水里面的冰块凉飕飕的划过我的脸,我一个哆嗦。

“不——”M还没叫出来,就被另一个高个子捂住了嘴。

“你要是叫我就让你好看。”马修说这句话的时候,已经用弹簧刀顶住了我的小腹。

他抓住我的胳膊,和另外几个男生把我们连拉带拽走了很远,走出大路拐进一旁的草丛里,我能感觉到他的刀尖顶在我的脊梁骨上。我想控制着自己不要发抖,可是身体却不争气的抖得像个懦夫。在这几步路我失去了最后挣扎的力气。

又走了一会,我们穿过一个木围栏,来到一片荒地上——小镇周围有很多这种废弃的地方。借着幽暗的月光,马修毫不客气的抓着我的头发,一把把我的脑袋撞到木栏上,我顿时眼冒金星。

不行,我不能昏过去,M还在旁边,我要是晕过去了我俩就是死路一条。我心里拼命叫着。

“唔….”

M被推倒在地上,高个子又踹了一脚。

她的脸蹭到水泥地,伤口又开了,血潺潺的流得满脸都是。

“听说你一个人住在镇子上,”马修捂住我的嘴,我感觉到冰凉的刀尖划到我的脖子上:“你就算死在这,一时半会也没人发现吧?”

我说不出话,瞪着眼睛盯着马修,我能闻见他捂着我的手上有很大一股麻叶味儿。

他抽high了。

什么都能干出来。

脖子一热,我感觉到有什么东西顺着刀尖流了下来。

“黄猴子,撒哟娜拉~”我感觉刀尖的力道一下加重了。

凑傻逼!撒哟娜拉是日语啊!

老子中国人啊!

又走了一会,我们穿过一个木围栏,来到一片荒地上——小镇周围有很多这种废弃的地方。借着幽暗的月光,马修毫不客气的抓着我的头发,一把把我的脑袋撞到木栏上,我顿时眼冒金星。

不行,我不能昏过去,M还在旁边,我要是晕过去了我俩就是死路一条。我心里拼命叫着。

“唔….”

M被推倒在地上,高个子又踹了一脚。

她的脸蹭到水泥地,伤口又开了,血潺潺的流得满脸都是。

“听说你一个人住在镇子上,”马修捂住我的嘴,我感觉到冰凉的刀尖划到我的脖子上:“你就算死在这,一时半会也没人发现吧?”

我说不出话,瞪着眼睛盯着马修,我能闻见他捂着我的手上有很大一股麻叶味儿。

他抽high了。

什么都能干出来。

脖子一热,我感觉到有什么东西顺着刀尖流了下来。

“黄猴子,撒哟娜拉~”我感觉刀尖的力道一下加重了。

凑傻逼!撒哟娜拉是日语啊!

老子中国人啊!

突然间,我听到高个子男生一声惨叫,只见M把高个子撞开,一脚踢在了马修的下体上。

“Fuck!”他尖叫一声撞在木栅栏上。那声音在旷野上回荡,就像是魔鬼的笑声。

木栅栏应声而断,我差点仰面向后摔去。

“跟我走!”M突然拽起我的手臂,一猫腰从两个男生中间的缝隙钻出去,另一个男孩伸出手想抓住我,扯掉了我的外套。

我和M在旷野上奋力向公路奔跑,“砰!”的一声,一道火光划过我的脚边。

“他们有枪!”我几乎是尖叫到。

美国的很多家庭都会有枪,马修也许是趁他爸喝醉的时候把枪偷了出来。

“小婊子,你逃不了的!”我听到马修的声音在离我们身后不远处传来。

一场疯狂的追逐开始了。

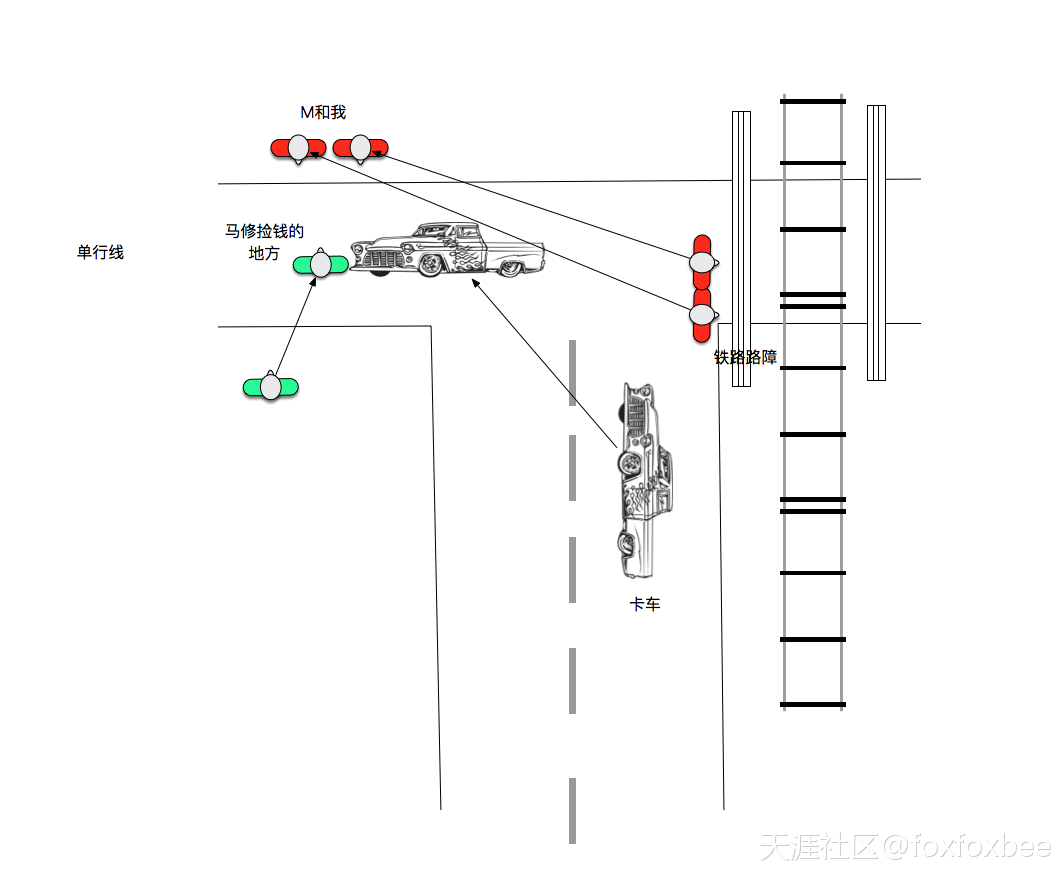

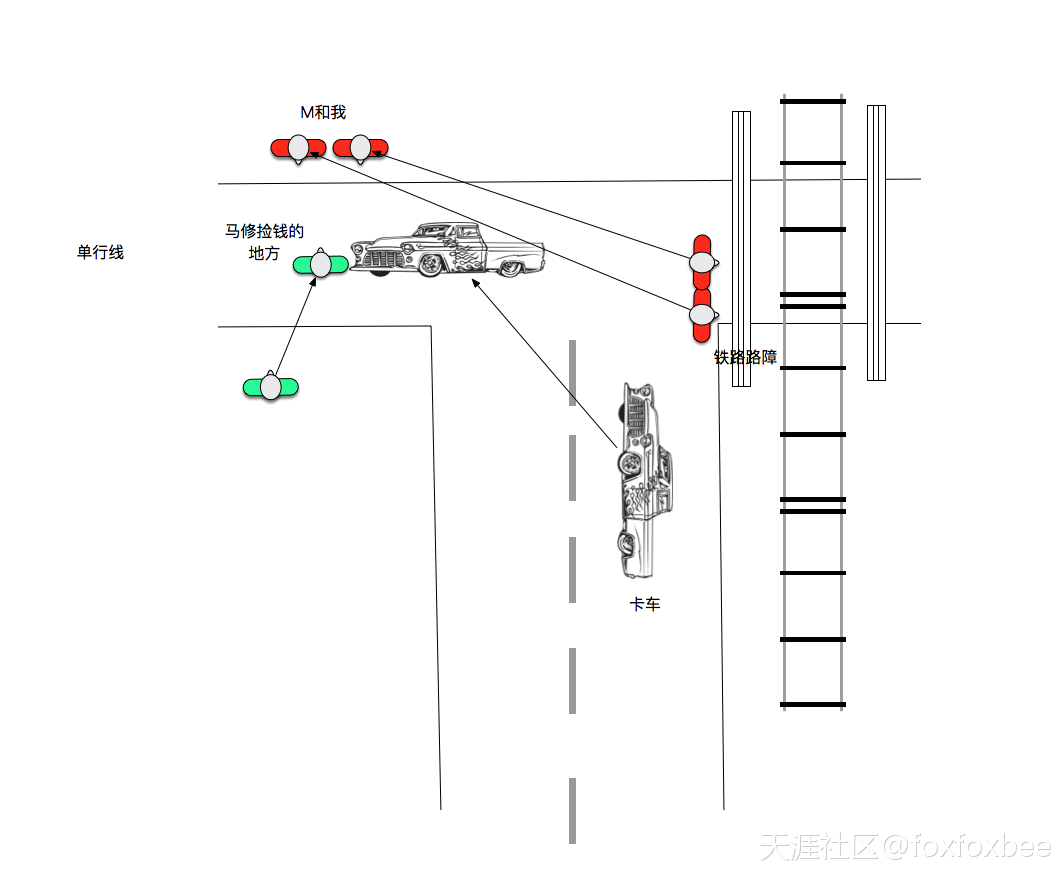

在我们面前有两条路,一边通向空旷的公路和铁轨,另一边是松针树林。

我本能的朝树林跑,因为树木至少能提供遮挡,即使开枪也不那么容易被打到。

但我被M拽住了——

“走,走这边!相信我!”M拉着我的手低声说。

我只好跟着她往公路上跑去,又一枪。子弹擦着我的胳膊飞过去。

我脚一软,差点一个趔趄跪在地上,再站起来的时候,脚踝疼的厉害。

“M,你快去报警,我脚崴了,走不了多远….”

“坚持2,2分钟!1分47,秒——”M吃力地拽着我踉跄跑上公路。

“Fuck!”他尖叫一声撞在木栅栏上。那声音在旷野上回荡,就像是魔鬼的笑声。

木栅栏应声而断,我差点仰面向后摔去。

“跟我走!”M突然拽起我的手臂,一猫腰从两个男生中间的缝隙钻出去,另一个男孩伸出手想抓住我,扯掉了我的外套。

我和M在旷野上奋力向公路奔跑,“砰!”的一声,一道火光划过我的脚边。

“他们有枪!”我几乎是尖叫到。

美国的很多家庭都会有枪,马修也许是趁他爸喝醉的时候把枪偷了出来。

“小婊子,你逃不了的!”我听到马修的声音在离我们身后不远处传来。

一场疯狂的追逐开始了。

在我们面前有两条路,一边通向空旷的公路和铁轨,另一边是松针树林。

我本能的朝树林跑,因为树木至少能提供遮挡,即使开枪也不那么容易被打到。

但我被M拽住了——

“走,走这边!相信我!”M拉着我的手低声说。

我只好跟着她往公路上跑去,又一枪。子弹擦着我的胳膊飞过去。

我脚一软,差点一个趔趄跪在地上,再站起来的时候,脚踝疼的厉害。

“M,你快去报警,我脚崴了,走不了多远….”

“坚持2,2分钟!1分47,秒——”M吃力地拽着我踉跄跑上公路。

我们面前的是一个T型路口,其中T字的右边是铁轨,周围都是荒地。

M带着我往铁轨的方向狂奔,那条路上因为有火车经过,所以两侧都有升降路障——火车来的时候,路障会降下来,直行车辆必须停在路障前等火车经过后再继续前行。

M跑到路障边,用拳头猛的一下敲碎了路障感应器,顿时路障启动,直接封住了这条路。

“这,这边!”M竟然拽着我往来的方向跑。

往回跑?!

我整个人都蒙了,M是不是被吓傻了!

这时候不应该使劲往前跑吗?怎么会往回跑??

“相信我。”M好想看穿了我的心思,头也不回的跟我说。

死就死吧!我一闭眼睛,跟着她往回跑。

我们跑过路口,就看到马修他们几个已经快跑到公路上了——因为他们磕了药,所以跑得并不快。

“钱,钱给我。”M突然转头问我。

这时候要钱干嘛啊!难道还能贿赂这几个混混??

我已经懵逼了,但还是从口袋里摸出一把零钱给M。

总共95块钱,是我刚才看电影的找零。

M接过我的钱,想也不想就扔在了路中间。

跑过马路,我们停了下来,M拉着我站在公路边上。

“嘿嘿,你俩跑不掉了….”马修的脸上露出了狰狞的微笑,他举着枪爬上马路沿,站在路的正对面看着我们。

“你只要动一下,我就打穿你的头,听到了吗?”

我感觉心跳都停止了,但M紧握住我的手,好像示意我不要担心。

马修和那三个男孩子看我们一动不动,就慢慢悠悠地朝我们走来。

就在他离我们还有几米远的地方,他们突然停住了。

——马修看到了地上的钱。要知道九十多块不是小数目,他连忙弯腰去捡。

就在他快捡完的时候,一部大货车从T字路口急转过来,砰地一声,把马修他们几个撞飞了出去。

M带着我往铁轨的方向狂奔,那条路上因为有火车经过,所以两侧都有升降路障——火车来的时候,路障会降下来,直行车辆必须停在路障前等火车经过后再继续前行。

M跑到路障边,用拳头猛的一下敲碎了路障感应器,顿时路障启动,直接封住了这条路。

“这,这边!”M竟然拽着我往来的方向跑。

往回跑?!

我整个人都蒙了,M是不是被吓傻了!

这时候不应该使劲往前跑吗?怎么会往回跑??

“相信我。”M好想看穿了我的心思,头也不回的跟我说。

死就死吧!我一闭眼睛,跟着她往回跑。

我们跑过路口,就看到马修他们几个已经快跑到公路上了——因为他们磕了药,所以跑得并不快。

“钱,钱给我。”M突然转头问我。

这时候要钱干嘛啊!难道还能贿赂这几个混混??

我已经懵逼了,但还是从口袋里摸出一把零钱给M。

总共95块钱,是我刚才看电影的找零。

M接过我的钱,想也不想就扔在了路中间。

跑过马路,我们停了下来,M拉着我站在公路边上。

“嘿嘿,你俩跑不掉了….”马修的脸上露出了狰狞的微笑,他举着枪爬上马路沿,站在路的正对面看着我们。

“你只要动一下,我就打穿你的头,听到了吗?”

我感觉心跳都停止了,但M紧握住我的手,好像示意我不要担心。

马修和那三个男孩子看我们一动不动,就慢慢悠悠地朝我们走来。

就在他离我们还有几米远的地方,他们突然停住了。

——马修看到了地上的钱。要知道九十多块不是小数目,他连忙弯腰去捡。

就在他快捡完的时候,一部大货车从T字路口急转过来,砰地一声,把马修他们几个撞飞了出去。

我惊呆了。

司机从车上跳下来。

“上帝啊!我的天!怎么会这样!”他察看了前面几个头破血流昏过去的男孩子,立刻掏出手机报了警。

过了没五分钟,警察就来了。

“真的不是我的错,上帝啊,这条路是单行线,火车来的时候我默认就是转左,这几个孩子蹲在路上,是我的盲点范围….”卡车司机极力争辩着。

在救护车来之前,警察检查了地上的钱和他们的口袋里掉出来的麻叶。

“估计是嗑药嗑high了,我给你录完口供你就可以联系保险公司了。”

通常警察让你联系保险公司,就证明你不需要付太多责任——否则他会让你联系你的律师。

我和M躲在远处的栅栏后,我一直不住的发着抖。

“他,他们不会死了吧?”我问。

“没,没事,那个车,车速,只会脑震荡。”M说:“骨,骨折,会在家躺到,到我们毕业的。”

我疑惑的看着M。

M就像早就知道这一切一样,我回想起她去敲碎路障感应器让路障降下来——这样所有经过的车辆都默认火车在过铁轨。转弯的车辆就可以不用看火车方向公路的来车,直接转弯——

但M怎么知道,就在这一个点,会有一辆大卡车恰好出现在这里呢?

“你怎么知道会有卡车来?”我犹豫地问M。

“别,别问了。”M垂下头:“我,我本,本不该这么做的。”

“回,回家吧。”

司机从车上跳下来。

“上帝啊!我的天!怎么会这样!”他察看了前面几个头破血流昏过去的男孩子,立刻掏出手机报了警。

过了没五分钟,警察就来了。

“真的不是我的错,上帝啊,这条路是单行线,火车来的时候我默认就是转左,这几个孩子蹲在路上,是我的盲点范围….”卡车司机极力争辩着。

在救护车来之前,警察检查了地上的钱和他们的口袋里掉出来的麻叶。

“估计是嗑药嗑high了,我给你录完口供你就可以联系保险公司了。”

通常警察让你联系保险公司,就证明你不需要付太多责任——否则他会让你联系你的律师。

我和M躲在远处的栅栏后,我一直不住的发着抖。

“他,他们不会死了吧?”我问。

“没,没事,那个车,车速,只会脑震荡。”M说:“骨,骨折,会在家躺到,到我们毕业的。”

我疑惑的看着M。

M就像早就知道这一切一样,我回想起她去敲碎路障感应器让路障降下来——这样所有经过的车辆都默认火车在过铁轨。转弯的车辆就可以不用看火车方向公路的来车,直接转弯——

但M怎么知道,就在这一个点,会有一辆大卡车恰好出现在这里呢?

“你怎么知道会有卡车来?”我犹豫地问M。

“别,别问了。”M垂下头:“我,我本,本不该这么做的。”

“回,回家吧。”

我都忘了我是怎么把M送回去,再撞撞跌跌的骑着单车回家。

一开门,烂鸡鸡、达尔文和沙耶加竟然在屋里。

“今晚是社团聚会!你们俩竟然没出席….”烂鸡鸡还没说完,就被我的样子吓住了:

“噢买疙瘩!你刚从伊拉克战场上回来吗?”

沙耶加被我脖子上的伤口吓坏了,赶紧把我拉到客厅,给我做了简单伤口清理和包扎。

我断断续续把刚才经历的事情说了一下,但只是把结局改成了马修一伙人意外被车撞倒。

“真是不幸中的大幸!那M呢?”沙耶加一边帮我贴胶布一边问。

“…..回家了。”

我精疲力尽,只想赶紧写完作业睡觉,打开书包,突然看见M的黄皮笔记本还躺在里面。

是她漏在厕所地上的那个笔记本,我竟然忘记给她,又背了回来。

沙耶加看着封面写的“呆子”和“蠢驴”,皱了皱眉头说:“这是M的?”

我点了点头,随手翻开来。

里面都是写歪七扭八的笔记,语文历史生物的都杂乱无章的记在一起。

翻到后面,突然有一页吸引了我。

那是一串数学题,题目挺眼熟的,但我一下想不起来在哪看过。

M的笔记看似很随意,就像平常在草稿本上瞎写一样。在后面写了半页纸的解法。

这是什么?

“AIME最后一道大题。”达尔文凑了过来。

一开门,烂鸡鸡、达尔文和沙耶加竟然在屋里。

“今晚是社团聚会!你们俩竟然没出席….”烂鸡鸡还没说完,就被我的样子吓住了:

“噢买疙瘩!你刚从伊拉克战场上回来吗?”

沙耶加被我脖子上的伤口吓坏了,赶紧把我拉到客厅,给我做了简单伤口清理和包扎。

我断断续续把刚才经历的事情说了一下,但只是把结局改成了马修一伙人意外被车撞倒。

“真是不幸中的大幸!那M呢?”沙耶加一边帮我贴胶布一边问。

“…..回家了。”

我精疲力尽,只想赶紧写完作业睡觉,打开书包,突然看见M的黄皮笔记本还躺在里面。

是她漏在厕所地上的那个笔记本,我竟然忘记给她,又背了回来。

沙耶加看着封面写的“呆子”和“蠢驴”,皱了皱眉头说:“这是M的?”

我点了点头,随手翻开来。

里面都是写歪七扭八的笔记,语文历史生物的都杂乱无章的记在一起。

翻到后面,突然有一页吸引了我。

那是一串数学题,题目挺眼熟的,但我一下想不起来在哪看过。

M的笔记看似很随意,就像平常在草稿本上瞎写一样。在后面写了半页纸的解法。

这是什么?

“AIME最后一道大题。”达尔文凑了过来。

AIME是中学生数学竞赛的其中一种。

通常美国中学生的数学竞赛是从易到难开始的,最开始是AMC,总共有8/10/12三个难度,如果都通关了,就可以迈向AIME——也算是国际奥林匹克竞赛的半决赛。

如果连AIME也取得了优秀的成绩,那么恭喜你,终于可以到达全世界的终极数学赛事IMO——国际奥林匹克数学竞赛。

其实只要是AMC12的学生,就已经是学霸级别了,如果还能打进AIME,基本上就相当于被麻省理工等牛逼大学预录取了,就像我们国内拿到了清华北大的录取证书一样——所以AIME就是“学神”的代名词。

当然啦,如果能打到国际奥林匹克竞赛,这种人已经超出人类范畴,我们就不予以考虑了。

普通学生几乎接触不到AIME,除了我们班的数学老师,喜欢没事拿出来虐一下我们这些单细胞生物。

当然也只是虐一下而已,比如说,下课时留一道大题在黑板上。

我想起来了,M本子上写的,就是上礼拜数学老师写在黑板上那道题。

我左看右看,一毛钱也没看懂,但达尔文却表现出了极大的兴趣。

“喂,你看看M是不是解对了?”

达尔文看了半天,点了点头,又摇了摇头。

“这是道证明题,但我从来没见过这种解法。”

“什么意思啊?”

达尔文用手指着其中一行字:“你看,这道题的关键,是她用的这个公式——可我从来没在任何一本书上看到过这个公式,如果这个公式对了,那么这道题就是对的。”

“那这个公式对吗?”

“我看不出来….看起来好像是….”

“你们看什么呢?给我看看?”我和达尔文中间突然探进一个脑袋。

竟然是骆川!他什么时候在这里的!

通常美国中学生的数学竞赛是从易到难开始的,最开始是AMC,总共有8/10/12三个难度,如果都通关了,就可以迈向AIME——也算是国际奥林匹克竞赛的半决赛。

如果连AIME也取得了优秀的成绩,那么恭喜你,终于可以到达全世界的终极数学赛事IMO——国际奥林匹克数学竞赛。

其实只要是AMC12的学生,就已经是学霸级别了,如果还能打进AIME,基本上就相当于被麻省理工等牛逼大学预录取了,就像我们国内拿到了清华北大的录取证书一样——所以AIME就是“学神”的代名词。

当然啦,如果能打到国际奥林匹克竞赛,这种人已经超出人类范畴,我们就不予以考虑了。

普通学生几乎接触不到AIME,除了我们班的数学老师,喜欢没事拿出来虐一下我们这些单细胞生物。

当然也只是虐一下而已,比如说,下课时留一道大题在黑板上。

我想起来了,M本子上写的,就是上礼拜数学老师写在黑板上那道题。

我左看右看,一毛钱也没看懂,但达尔文却表现出了极大的兴趣。

“喂,你看看M是不是解对了?”

达尔文看了半天,点了点头,又摇了摇头。

“这是道证明题,但我从来没见过这种解法。”

“什么意思啊?”

达尔文用手指着其中一行字:“你看,这道题的关键,是她用的这个公式——可我从来没在任何一本书上看到过这个公式,如果这个公式对了,那么这道题就是对的。”

“那这个公式对吗?”

“我看不出来….看起来好像是….”

“你们看什么呢?给我看看?”我和达尔文中间突然探进一个脑袋。

竟然是骆川!他什么时候在这里的!

楼楼今天好乖,更了好多还画图了,明天是不是能休息咩~哈哈

金丝眼镜,黑西装,白衬衫底下是紧绷的八块腹肌。

作为《霸道总裁爱上我》男主标准人设的这位帅大叔,正在我面前的沙发上……

........陶醉的抠脚。

“这个解题思路还是有点意思啊。”骆川抠完脚,又从桌子上拿了一块Pizza塞进嘴里,我顿时食欲全无。

“你....你不用洗手吗?”

“玫瑰的花瓣和衬托它的绿叶在微风中调情后,花瓣会洗手吗?”骆川一边嚼着Pizza一边邪魅一笑。

这句话从他嘴里说出来简直就是浑然天成,从内而外散发出一种说不出的.....杰克苏。

“骆叔叔,你不是搞内什么语言学的吗?为啥还能看数学试卷?”

搞语言学的不就是文科生吗?文科生=逻辑思维差=搞不了数学=我。

嗯,逻辑挺通的,没毛病。

“噢,我也就是对份试卷比较懂而已——”骆川往沙发里斜斜一靠,眯着眼睛笑嘻嘻地说:

“——毕竟我是出题人之一。”

作为《霸道总裁爱上我》男主标准人设的这位帅大叔,正在我面前的沙发上……

........陶醉的抠脚。

“这个解题思路还是有点意思啊。”骆川抠完脚,又从桌子上拿了一块Pizza塞进嘴里,我顿时食欲全无。

“你....你不用洗手吗?”

“玫瑰的花瓣和衬托它的绿叶在微风中调情后,花瓣会洗手吗?”骆川一边嚼着Pizza一边邪魅一笑。

这句话从他嘴里说出来简直就是浑然天成,从内而外散发出一种说不出的.....杰克苏。

“骆叔叔,你不是搞内什么语言学的吗?为啥还能看数学试卷?”

搞语言学的不就是文科生吗?文科生=逻辑思维差=搞不了数学=我。

嗯,逻辑挺通的,没毛病。

“噢,我也就是对份试卷比较懂而已——”骆川往沙发里斜斜一靠,眯着眼睛笑嘻嘻地说:

“——毕竟我是出题人之一。”

“…….”

“他没骗人。”达尔文从电脑显示器后面探出头说:“你回来之前我已经把他的祖宗三代都查清楚了,不然不会让他进门的。”

“…..叔叔为什么你不好好学一门,能不能给我们这些文科学渣留点活路….”我只觉得天旋地转。

“数学对我来说也是语言,而且是上帝描述宇宙的客观规律的语言,”骆川说:“但数学的语言比我们日常的语言准确多了,而且它可以更精准的形容一些抽象的事物。我毕生的研究方向就是把人类的语言带回到巴比伦塔倒掉之前。”

骆川的比喻很精妙。熟悉圣经的人都知道巴比伦塔的故事。

创世纪里面记载,大洪水后剩下的人类来到了一片平原。当时他们都讲一样的语言,所以发展得非常迅速。

有一天,他们突然决定要造一座高塔,通往神的宫殿。

由于所有人语言相通,同心协力,所以塔很快就造得很高了。

可他们的举动惊动了上帝,神为人类的傲慢震怒,毕竟它的威严是不容冒犯的。

为了惩罚狂妄的凡人,神劈开了巴比伦塔,掉在地上的人类失去了统一的语言,彼此之间再也不能沟通,不同的语言为他们带来了误会继而产生了战争——巴比伦塔再也无法造起来。

而这些不同的语言,就像我们今天说的中文、英文、日文等等。

巴比伦塔倒塌之前,人类统一的语言叫做“亚当语”——那种语言是人类最初的沟通工具。

“我认为,’亚当语’就是数学的语言。”骆川摊了摊手:

“数学的语言是一种人类沟通的高级语言,更精准,也更无情——”

“举个例子,如果你要形容一个妹子的胸部很小…”骆川看了看我。

“我TM不想形容!”我使劲翻了个大白眼。

“他没骗人。”达尔文从电脑显示器后面探出头说:“你回来之前我已经把他的祖宗三代都查清楚了,不然不会让他进门的。”

“…..叔叔为什么你不好好学一门,能不能给我们这些文科学渣留点活路….”我只觉得天旋地转。

“数学对我来说也是语言,而且是上帝描述宇宙的客观规律的语言,”骆川说:“但数学的语言比我们日常的语言准确多了,而且它可以更精准的形容一些抽象的事物。我毕生的研究方向就是把人类的语言带回到巴比伦塔倒掉之前。”

骆川的比喻很精妙。熟悉圣经的人都知道巴比伦塔的故事。

创世纪里面记载,大洪水后剩下的人类来到了一片平原。当时他们都讲一样的语言,所以发展得非常迅速。

有一天,他们突然决定要造一座高塔,通往神的宫殿。

由于所有人语言相通,同心协力,所以塔很快就造得很高了。

可他们的举动惊动了上帝,神为人类的傲慢震怒,毕竟它的威严是不容冒犯的。

为了惩罚狂妄的凡人,神劈开了巴比伦塔,掉在地上的人类失去了统一的语言,彼此之间再也不能沟通,不同的语言为他们带来了误会继而产生了战争——巴比伦塔再也无法造起来。

而这些不同的语言,就像我们今天说的中文、英文、日文等等。

巴比伦塔倒塌之前,人类统一的语言叫做“亚当语”——那种语言是人类最初的沟通工具。

“我认为,’亚当语’就是数学的语言。”骆川摊了摊手:

“数学的语言是一种人类沟通的高级语言,更精准,也更无情——”

“举个例子,如果你要形容一个妹子的胸部很小…”骆川看了看我。

“我TM不想形容!”我使劲翻了个大白眼。

“我的错,我改一下哈,如果要形容一个妹子的胸部很大——那么用中文可以说,她的胸部很丰满,她的胸部不能一手掌握等等,但这种形容是不具体的——欧洲人来看E罩杯才叫丰满,亚洲人的C罩杯已经很丰满了——当我们把这句话传递给别人的时候,每个人都会根据自己的常识曲解了这句话的原始定义…..但所幸,数学可以做出很好的形容,我们都知道圆的面积公式是圆周率*半径的平方…..只要有了胸部的半径,那么全世界的人都能得到统一的大小信息…..”

“老子不喜欢这个例子。”我撇了撇嘴,把话题绕回M的笔记本:“既然题是你出的,那你来说说这题到底解对了吗?”

“….暂时不好说,”骆川看着M的笔记本皱了皱眉头:“但是你的这个同学的思维方式和普通人不一样,她搞不好是天才。”

“真的?!”我仿佛看见了一道曙光。

天才!

“我会在这里呆上几天,顺便把你们的石头带回去——让我见见她,我就知道了。”

“太好了!那我平常怎么联系你?到哪里找你?”

“我就住在这里啊,行李我已经拿进房里了。没啥事我就先洗洗睡了。”

骆川伸了个懒腰走进浴室,留下我一脸蒙逼坐在凳子上。

“老子不喜欢这个例子。”我撇了撇嘴,把话题绕回M的笔记本:“既然题是你出的,那你来说说这题到底解对了吗?”

“….暂时不好说,”骆川看着M的笔记本皱了皱眉头:“但是你的这个同学的思维方式和普通人不一样,她搞不好是天才。”

“真的?!”我仿佛看见了一道曙光。

天才!

“我会在这里呆上几天,顺便把你们的石头带回去——让我见见她,我就知道了。”

“太好了!那我平常怎么联系你?到哪里找你?”

“我就住在这里啊,行李我已经拿进房里了。没啥事我就先洗洗睡了。”

骆川伸了个懒腰走进浴室,留下我一脸蒙逼坐在凳子上。

————————————数学的语言——————————

形容胸部大小的抛物线进阶版:

——————————捂脸走————————————

形容胸部大小的抛物线进阶版:

——————————捂脸走————————————

第二天。

上午的第二节课开始了,M的座位上还是空空如也。

她没出现。

历史老师还在黑板上讲着马丁路德金,我掏出手机给烂鸡鸡、达尔文和沙耶加群发了短信:

[M没来上课,你们谁看到她了?]

过了一会,就收到沙耶加的回信:

[我早上看见她来学校了,还聊了两句。]

与此同时,达尔文也发了一条短信:

[十五分钟前看到疑似M的女生进了教师办公室。]

一种很不好的预感顿时在我心中升起。下课铃一响,我就朝办公室跑去,果然见到昨天那个中年妇女正和数学老师费曼站在门口和M说着什么。

“嘿,你们在这里对她做什么?”我上去挡在M前面,她和中年妇女都被我吓了一跳。

“你是....?”

“哦,佩吉,这个是我班上的学生,”费曼连忙打了个圆场:“事实上她们是同学,汪汪,这是佩吉医生,她从亚特兰大来,是….”

费曼没有继续说下去,而是看了看M。

上午的第二节课开始了,M的座位上还是空空如也。

她没出现。

历史老师还在黑板上讲着马丁路德金,我掏出手机给烂鸡鸡、达尔文和沙耶加群发了短信:

[M没来上课,你们谁看到她了?]

过了一会,就收到沙耶加的回信:

[我早上看见她来学校了,还聊了两句。]

与此同时,达尔文也发了一条短信:

[十五分钟前看到疑似M的女生进了教师办公室。]

一种很不好的预感顿时在我心中升起。下课铃一响,我就朝办公室跑去,果然见到昨天那个中年妇女正和数学老师费曼站在门口和M说着什么。

“嘿,你们在这里对她做什么?”我上去挡在M前面,她和中年妇女都被我吓了一跳。

“你是....?”

“哦,佩吉,这个是我班上的学生,”费曼连忙打了个圆场:“事实上她们是同学,汪汪,这是佩吉医生,她从亚特兰大来,是….”

费曼没有继续说下去,而是看了看M。

“我不在乎她是谁,她要带M走是不是?去什么特殊教育学校,跟一堆智障呆在一起?”我问。

那个叫做佩吉的中年妇女,神情复杂的看了我一眼:

“这位同学,我觉得你对我们的机构有些误解。”

“先进来好吗?我不觉得在走廊上说是个正确的决定。”费曼把办公室的门打开,又换了种更有礼貌的语气对佩吉解释:“汪汪是美年达的朋友,我希望我们不要给她带来任何误会。”

“当然。”佩吉笑了一下,但眼里有一闪而过的不耐烦。

“你们不能这么做。”费曼一关上门,我就迫不及待地说。

“嘿,冷静点好吗,我很理解你的心情,”费曼试图让气氛缓解下来:“不只是你,即使是我做为M的老师,对她的离开也会很遗憾,但是我们昨天不是讨论过吗?M值得获得更好的、更有针对性的教育,对吗?”

费曼说这句话的时候看着M,她立刻回避了费曼的目光,把头转向一旁。

“你昨天不是这样说的!”我说:“你说学校不会贸然决定她的去向!你说的是她只是先做评估而已!为什么这么快…”

“评估结果出来了。”坐在一旁的佩吉医生打断了我的话:

“我们有理由相信M更适合个别教育计划。”

那个叫做佩吉的中年妇女,神情复杂的看了我一眼:

“这位同学,我觉得你对我们的机构有些误解。”

“先进来好吗?我不觉得在走廊上说是个正确的决定。”费曼把办公室的门打开,又换了种更有礼貌的语气对佩吉解释:“汪汪是美年达的朋友,我希望我们不要给她带来任何误会。”

“当然。”佩吉笑了一下,但眼里有一闪而过的不耐烦。

“你们不能这么做。”费曼一关上门,我就迫不及待地说。

“嘿,冷静点好吗,我很理解你的心情,”费曼试图让气氛缓解下来:“不只是你,即使是我做为M的老师,对她的离开也会很遗憾,但是我们昨天不是讨论过吗?M值得获得更好的、更有针对性的教育,对吗?”

费曼说这句话的时候看着M,她立刻回避了费曼的目光,把头转向一旁。

“你昨天不是这样说的!”我说:“你说学校不会贸然决定她的去向!你说的是她只是先做评估而已!为什么这么快…”

“评估结果出来了。”坐在一旁的佩吉医生打断了我的话:

“我们有理由相信M更适合个别教育计划。”

“那我只能说你们的评估水平是Bullshit!”我脑袋顿时一热。

佩吉医生显然没料到我这么粗鄙,一下竟然有点卡壳。

我发誓我不是故意粗鄙的,我的英文水平仅限于表达我的想法,没办法每句话都说得像唐顿庄园一样。

“汪汪,注意你的态度。”费曼的脸也紧接着一黑:“你不应该怀疑联邦政府的测试机构。”

“不,费曼,我觉得你没有明白我的意思——你眼前这个女生,是的,她的外表和行为可能跟其他女孩不一样——或许她跟你带过的每一届十一年级生不一样——但这证明不了什么,你在课上也跟我们说过,即使是数学公式也不是一成不变的,它存在着许多不同的形式对吗?你看了今年的奥斯卡电影吗?叫做《美丽心灵》——老杰克电影院里面就有——精神分裂的人也可以拿诺贝尔奖….”

“汪汪,你把我搞糊涂了。”费曼皱着眉头摇了摇头:“你究竟想说什么?”

“我想说,M很有可能是个天才!”我咬了咬牙,从书包里掏出M的笔记本翻到证明题的那一页:“这是她做的,她能解一道我都看不懂的题….”

费曼接过本子,抬起眼镜看了半天,摇了摇头递回给我。

“哇哦,我只能说…这挺有趣的,虽然我没见过这种解法,但这确实不是一个高中生的水平。”

费曼推了推眼镜,意味深长地看着我:“我很理解你对美连达的友情,但是有些事不应该拿来开玩笑,你明白我的意思吗?”

佩吉医生显然没料到我这么粗鄙,一下竟然有点卡壳。

我发誓我不是故意粗鄙的,我的英文水平仅限于表达我的想法,没办法每句话都说得像唐顿庄园一样。

“汪汪,注意你的态度。”费曼的脸也紧接着一黑:“你不应该怀疑联邦政府的测试机构。”

“不,费曼,我觉得你没有明白我的意思——你眼前这个女生,是的,她的外表和行为可能跟其他女孩不一样——或许她跟你带过的每一届十一年级生不一样——但这证明不了什么,你在课上也跟我们说过,即使是数学公式也不是一成不变的,它存在着许多不同的形式对吗?你看了今年的奥斯卡电影吗?叫做《美丽心灵》——老杰克电影院里面就有——精神分裂的人也可以拿诺贝尔奖….”

“汪汪,你把我搞糊涂了。”费曼皱着眉头摇了摇头:“你究竟想说什么?”

“我想说,M很有可能是个天才!”我咬了咬牙,从书包里掏出M的笔记本翻到证明题的那一页:“这是她做的,她能解一道我都看不懂的题….”

费曼接过本子,抬起眼镜看了半天,摇了摇头递回给我。

“哇哦,我只能说…这挺有趣的,虽然我没见过这种解法,但这确实不是一个高中生的水平。”

费曼推了推眼镜,意味深长地看着我:“我很理解你对美连达的友情,但是有些事不应该拿来开玩笑,你明白我的意思吗?”

“你什么意思?”我愣了一下:“这道题是她做的啊!”

“这是你自己做的吗?”费曼转头看向M,温柔的问,但他把重音字压在了“yourself”上面。

出乎意料,M沉默了。她低着头避开了费曼的眼神。

“M!你怎么了?这是你的笔记本吧?为什么不承认?”我一着急就上去拉着她的胳膊:“你要是现在还不说实话,他们真的会把你带走的….”

“够了,汪汪,我认为你无论如何,都不应该拿M的…智力开玩笑,这对她是一种伤害。”费曼打断我。

“我没有骗人!”

“如果美年达真的像你说的能解开这么复杂的AIME证明题,那你怎么解释她每次数学考试都交白卷呢?”

“这之中一定有什么误会,你现在拿一份卷子出来给M做,我相信她能做出来….”

“够了。”费曼不耐烦的打断我。

咚咚咚。

就在我们争执不下的时候,办公室外面有人敲门。

门外站着沙耶加,烂鸡鸡和达尔文。

“这是你自己做的吗?”费曼转头看向M,温柔的问,但他把重音字压在了“yourself”上面。

出乎意料,M沉默了。她低着头避开了费曼的眼神。

“M!你怎么了?这是你的笔记本吧?为什么不承认?”我一着急就上去拉着她的胳膊:“你要是现在还不说实话,他们真的会把你带走的….”

“够了,汪汪,我认为你无论如何,都不应该拿M的…智力开玩笑,这对她是一种伤害。”费曼打断我。

“我没有骗人!”

“如果美年达真的像你说的能解开这么复杂的AIME证明题,那你怎么解释她每次数学考试都交白卷呢?”

“这之中一定有什么误会,你现在拿一份卷子出来给M做,我相信她能做出来….”

“够了。”费曼不耐烦的打断我。

咚咚咚。

就在我们争执不下的时候,办公室外面有人敲门。

门外站着沙耶加,烂鸡鸡和达尔文。

——————————————分楼层——————————————

最近会每天更的比较少....会持续到5月18号....因为楼主要去搬砖....但我承诺每天都会来更的,有空还是3千,没空也会至少一千五.....

帖子就靠亲爱的们顶上去了!么么哒!

——————————————分楼层——————————————

最近会每天更的比较少....会持续到5月18号....因为楼主要去搬砖....但我承诺每天都会来更的,有空还是3千,没空也会至少一千五.....

帖子就靠亲爱的们顶上去了!么么哒!

——————————————分楼层——————————————