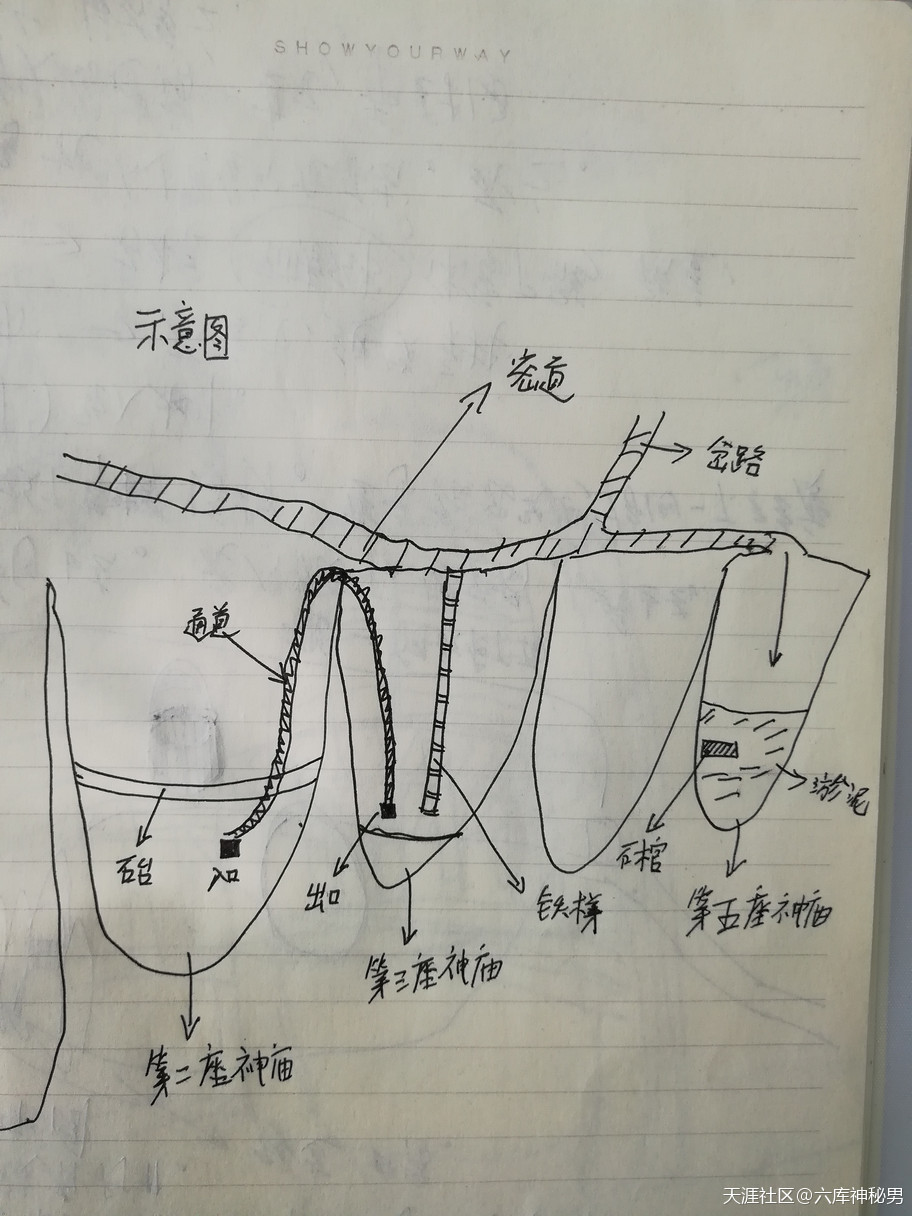

我按记忆画的路线图,大致如下

03年云南“昭通”神秘事件录—— 一个噩梦患者的自述

有事暂停

@合美置业 2018-08-09 14:20:00

楼主坚持写下去

-----------------------------

嗯

楼主坚持写下去

-----------------------------

嗯

聂红呻吟了一下,翻了个身。

沙和尚费力把她扯起来,坐好,用力捶背,聂红“呜呜”几声,又吐出几口黑泥。

“你来!”沙和尚明显没劲了,无力倒下去。

我赶紧爬过去,扶住聂红,狠狠锤了几下,聂红脑袋耷拉,不停有黑泥跟唾液从嘴里鼻孔里垂下来。

又锤几下,她忽然叫了一声“清平!”

接着转身一把把我抱住。

“清平!你在!”

我猝不及防:“放手!”

“把你当邱总了,嘿嘿!”沙和尚笑道:“好亲热。清平。嘿嘿嘿。”

我使劲掰开聂红双手,一下站起来。

聂红一下扑在地上,大口喘息几下,忽然睁开眼。

她一下看见我,吓了一跳:“你谁?”

我哼一声:“醒了?”

聂红张大嘴巴,到处看,一下看见沙和尚:“你——喂——”

“运气好!嘿嘿嘿!埋了这么深居然没死,运气好!”

聂红双眼瞪圆,左右上下到处看:“这——这哪儿啊?”

“问得好。嘿嘿。”沙和尚“蓬蓬”敲了几下身后的石壁:“你们猜一下这是哪儿。”

我再次环顾四周,“V”字形的空间,封闭的石壁,应该是五座“蜂窝”之一。

“其中一个蜂窝里头!”我也敲了敲石壁。

“蜂窝?嘿嘿,这个比喻好。”沙和尚点点头:“是哪个?”

“一二三我们都去过了。”我分析道:“要么第四个,要么第五个!”

“对。看高度,应该是第五个。”

我暗暗心惊:沙和尚判断准确,我们竟然通过这种方式进入了第五座“蜂窝”内部。

沙和尚费力把她扯起来,坐好,用力捶背,聂红“呜呜”几声,又吐出几口黑泥。

“你来!”沙和尚明显没劲了,无力倒下去。

我赶紧爬过去,扶住聂红,狠狠锤了几下,聂红脑袋耷拉,不停有黑泥跟唾液从嘴里鼻孔里垂下来。

又锤几下,她忽然叫了一声“清平!”

接着转身一把把我抱住。

“清平!你在!”

我猝不及防:“放手!”

“把你当邱总了,嘿嘿!”沙和尚笑道:“好亲热。清平。嘿嘿嘿。”

我使劲掰开聂红双手,一下站起来。

聂红一下扑在地上,大口喘息几下,忽然睁开眼。

她一下看见我,吓了一跳:“你谁?”

我哼一声:“醒了?”

聂红张大嘴巴,到处看,一下看见沙和尚:“你——喂——”

“运气好!嘿嘿嘿!埋了这么深居然没死,运气好!”

聂红双眼瞪圆,左右上下到处看:“这——这哪儿啊?”

“问得好。嘿嘿。”沙和尚“蓬蓬”敲了几下身后的石壁:“你们猜一下这是哪儿。”

我再次环顾四周,“V”字形的空间,封闭的石壁,应该是五座“蜂窝”之一。

“其中一个蜂窝里头!”我也敲了敲石壁。

“蜂窝?嘿嘿,这个比喻好。”沙和尚点点头:“是哪个?”

“一二三我们都去过了。”我分析道:“要么第四个,要么第五个!”

“对。看高度,应该是第五个。”

我暗暗心惊:沙和尚判断准确,我们竟然通过这种方式进入了第五座“蜂窝”内部。

“邱总呢?”沙和尚问。

我朝聂红一指:“问她。”

聂红还在环顾四周:“这——这是哪儿啊到底?”

“你说这是什么神庙是吧。”我敲了敲石壁:“最后那座。”

“啊?”聂红一脸惊恐:“就是那个最小的那座?”

“多半是。”

“天!怎么进来的我们?”

我朝上一指:“掉下来的。”

聂红朝上一看,一下看到那个蓝幽幽的窟窿,惊道:“刚才我记得我们在爬——天!你意思刚才那通道就通这里?”

我点点头:“一个通这里。另一个就不知道了。”

“啥意思?”聂红一下反应过来,猛的想站起来:“糟了!清平——邱清平!”

“对!”我点头:“有两条路,邱总走了左边那根,我们走了这根,还有他——”

我朝沙和尚一指,忽然想到一个人:“对了!老八呢?”

沙和尚嘿嘿干笑一声,朝中间的淤泥一指。

“他——”我一下愣住。

“在底下。”

我朝聂红一指:“问她。”

聂红还在环顾四周:“这——这是哪儿啊到底?”

“你说这是什么神庙是吧。”我敲了敲石壁:“最后那座。”

“啊?”聂红一脸惊恐:“就是那个最小的那座?”

“多半是。”

“天!怎么进来的我们?”

我朝上一指:“掉下来的。”

聂红朝上一看,一下看到那个蓝幽幽的窟窿,惊道:“刚才我记得我们在爬——天!你意思刚才那通道就通这里?”

我点点头:“一个通这里。另一个就不知道了。”

“啥意思?”聂红一下反应过来,猛的想站起来:“糟了!清平——邱清平!”

“对!”我点头:“有两条路,邱总走了左边那根,我们走了这根,还有他——”

我朝沙和尚一指,忽然想到一个人:“对了!老八呢?”

沙和尚嘿嘿干笑一声,朝中间的淤泥一指。

“他——”我一下愣住。

“在底下。”

我大惊:“他掉进去了?”

“嘿嘿。是。”

我赶紧拿起电筒,一照,我们三个现在位于洞穴边缘,中央则全是淤泥,黑糊糊的,不知道有多深,表面什么也没有,老八真要掉进去了,都这么久,肯定死了。

聂红也探头来看,惊道:“什么?他——他在里面?”

“嘿嘿!我们一起掉下来的,还有假?”

“就刚才?”聂红声音发抖。

“是。”

“你怎么不救他?”

“救个屁!”沙和尚揉了揉两只眼睛:“我都是好不容易爬上来,眼镜也飞了,怎么救?怪他自己,天天大鱼大肉长得跟猪头一样,还是我们这些瘦子好,一身排骨,三两下就爬的起来,嘿嘿!”

“老八——”聂红忽然朝淤泥里面狂吼。

“喊个屁!”沙和尚冷笑:“喊起来的也是鬼。”

聂红又吼了一声,淤泥里却没任何动静。

她呻吟一声,往后一倒,斜靠在石壁上直喘气。

我抬头望了一眼,那个幽蓝“窟窿”离我们有三层楼高,形状呈大致圆形。

“得想个办法上去。”我回头问沙和尚:“你身上那个铁钩呢?”

“没用。”沙和尚摇头:“我看了。长度不够。”

“那咋办?”

我用电筒照了照周围石壁,全是深褐色的岩石,几乎呈90°,光溜溜的没什么抓手的位置。

我放下电筒,双手抓住石壁试了试,爬了一米高,一下滑下来。

“省省体力哟小伙子。”沙和尚笑道:“你就算爬上去,怎么到那儿?”

我一愣,顿时明白过来:我们目前遇到的情况竟然跟之前在“死人洞”里面那个巨洞里遇到的情况几乎一样,就算爬上顶部,怎么爬到那个“口子”,又成了无法完成的目标。

我叹口气,坐下来,对着身后石壁狠狠锤了几下。

聂红一下抬起头:“对了!你们快敲!外面听到了就会爬上来救我们!对对!敲啊!”

“聪明!”沙和尚点点头:“这是现在唯一办法了。现在你我就盼望那姓熊的能出去报信。”

熊健!

我一凛:对!万一他出去了,一定有人会进来!

想着,我猛敲了石壁几下。

“嘿嘿!你们还当真的了!”沙和尚笑道:“他刚才那样子,不死也残了,这么陡怎么爬的下去?飞啊?”

我想到一件事:“对了!有没有后援?他们看见我们半天没出去就进来营救?之前有没有这个安排?”

“有。”聂红神色黯然:“但没用。”

“怎么?”

“进来时候邱清平说了,不准任何人进洞,必须我们这里首先发信号或者有人出去,他们才会进来。”

“信号?”我一下想起一事:“对了!对讲机!”

聂红摸了摸腰间,明显没有,问沙和尚:“我的掉了!你有没有?”

沙和尚从腰间抽出一部:“没用。没信号。”

我一把扯过,打开,对着“喂喂喂”大喊几声。

里面,只传来“噼噼噼噼”的啸叫声,没人回应。

“妈X!”

我恨恨骂了一声,往下一丢。

“完了!”聂红身子也瘫软下去。

“嘿嘿。是。”

我赶紧拿起电筒,一照,我们三个现在位于洞穴边缘,中央则全是淤泥,黑糊糊的,不知道有多深,表面什么也没有,老八真要掉进去了,都这么久,肯定死了。

聂红也探头来看,惊道:“什么?他——他在里面?”

“嘿嘿!我们一起掉下来的,还有假?”

“就刚才?”聂红声音发抖。

“是。”

“你怎么不救他?”

“救个屁!”沙和尚揉了揉两只眼睛:“我都是好不容易爬上来,眼镜也飞了,怎么救?怪他自己,天天大鱼大肉长得跟猪头一样,还是我们这些瘦子好,一身排骨,三两下就爬的起来,嘿嘿!”

“老八——”聂红忽然朝淤泥里面狂吼。

“喊个屁!”沙和尚冷笑:“喊起来的也是鬼。”

聂红又吼了一声,淤泥里却没任何动静。

她呻吟一声,往后一倒,斜靠在石壁上直喘气。

我抬头望了一眼,那个幽蓝“窟窿”离我们有三层楼高,形状呈大致圆形。

“得想个办法上去。”我回头问沙和尚:“你身上那个铁钩呢?”

“没用。”沙和尚摇头:“我看了。长度不够。”

“那咋办?”

我用电筒照了照周围石壁,全是深褐色的岩石,几乎呈90°,光溜溜的没什么抓手的位置。

我放下电筒,双手抓住石壁试了试,爬了一米高,一下滑下来。

“省省体力哟小伙子。”沙和尚笑道:“你就算爬上去,怎么到那儿?”

我一愣,顿时明白过来:我们目前遇到的情况竟然跟之前在“死人洞”里面那个巨洞里遇到的情况几乎一样,就算爬上顶部,怎么爬到那个“口子”,又成了无法完成的目标。

我叹口气,坐下来,对着身后石壁狠狠锤了几下。

聂红一下抬起头:“对了!你们快敲!外面听到了就会爬上来救我们!对对!敲啊!”

“聪明!”沙和尚点点头:“这是现在唯一办法了。现在你我就盼望那姓熊的能出去报信。”

熊健!

我一凛:对!万一他出去了,一定有人会进来!

想着,我猛敲了石壁几下。

“嘿嘿!你们还当真的了!”沙和尚笑道:“他刚才那样子,不死也残了,这么陡怎么爬的下去?飞啊?”

我想到一件事:“对了!有没有后援?他们看见我们半天没出去就进来营救?之前有没有这个安排?”

“有。”聂红神色黯然:“但没用。”

“怎么?”

“进来时候邱清平说了,不准任何人进洞,必须我们这里首先发信号或者有人出去,他们才会进来。”

“信号?”我一下想起一事:“对了!对讲机!”

聂红摸了摸腰间,明显没有,问沙和尚:“我的掉了!你有没有?”

沙和尚从腰间抽出一部:“没用。没信号。”

我一把扯过,打开,对着“喂喂喂”大喊几声。

里面,只传来“噼噼噼噼”的啸叫声,没人回应。

“妈X!”

我恨恨骂了一声,往下一丢。

“完了!”聂红身子也瘫软下去。

昏暗中我们三个都瘫倒在岩石上。

沙和尚拿过电筒,“啪”一声关掉,顿时周围全部陷入黑暗。

“喂!打开!”聂红惊呼。

“省点儿电。还不知道要呆几天。嘿嘿。”

聂红呻吟一声,重新倒下去。

黑暗中三个人都没说话,只听到沙和尚在急速喘息,“呼哧呼哧”就像有肺气肿。

“你说——”聂红忽然开口:“他现在在哪儿?”

“邱清平?”沙和尚问。

“是。当时左边有个岔路,你们说通往哪里?”

“密道。嘿嘿。”

“就——你说的那条?”

“一定是。”沙和尚顿了顿:“没想到入口会在这儿。难怪找了半天没找到。嘿嘿嘿。”

“对了!”黑暗中聂红一下坐起来:“你的意思,他——就是邱清平往那什么钻天岭方向爬过去了?”

“悬。”

“啊?啥意思?”

沙和尚也坐起来:“如果密道就是通往那什么钻天岭,中间必须穿过金沙江,我之前给你们都分析了,江底是不可能挖密道的,这个工程量太大,就放到现在也没人能办到,我估计这条密道从这个老鹳窝子一直通往金沙江,到了江边,有一个出口,人顺着出去,横穿过江水,对岸肯定也有一个入口,肯定很隐秘,然后从入口进去,也是一条密道,顺着过去就是钻天岭,应该是这样。”

我暗暗点头:这小矮子厉害,密道的确是这样设计的!

“那——”聂红很狐疑:“你的意思,邱清平如果顺着一直爬,最后肯定会爬到金沙江?”

“多半是。”沙和尚顿了顿:“但我估计他不见得敢这么一路爬过去,他发现后面没有人跟过来,说不定立马就掉头回来。”

“那——最好了最好了!”聂红很兴奋:“他回来肯定往这条路找!”

“有可能。嘿嘿。但也有可能回不来。”

“啊?啥意思?”

沙和尚却没吭声。

“喂!沙哥!”聂红往这边爬过来:“你说清楚!什么叫回不来?”

“我其实——”沙和尚忽然阴阳怪气道:“我其实一直在想一个问题。”

“啥问题?”

“神庙。”黑暗中沙和尚似乎抬手指了指周围:“当初他们为什么要修这五座神庙。”

沙和尚拿过电筒,“啪”一声关掉,顿时周围全部陷入黑暗。

“喂!打开!”聂红惊呼。

“省点儿电。还不知道要呆几天。嘿嘿。”

聂红呻吟一声,重新倒下去。

黑暗中三个人都没说话,只听到沙和尚在急速喘息,“呼哧呼哧”就像有肺气肿。

“你说——”聂红忽然开口:“他现在在哪儿?”

“邱清平?”沙和尚问。

“是。当时左边有个岔路,你们说通往哪里?”

“密道。嘿嘿。”

“就——你说的那条?”

“一定是。”沙和尚顿了顿:“没想到入口会在这儿。难怪找了半天没找到。嘿嘿嘿。”

“对了!”黑暗中聂红一下坐起来:“你的意思,他——就是邱清平往那什么钻天岭方向爬过去了?”

“悬。”

“啊?啥意思?”

沙和尚也坐起来:“如果密道就是通往那什么钻天岭,中间必须穿过金沙江,我之前给你们都分析了,江底是不可能挖密道的,这个工程量太大,就放到现在也没人能办到,我估计这条密道从这个老鹳窝子一直通往金沙江,到了江边,有一个出口,人顺着出去,横穿过江水,对岸肯定也有一个入口,肯定很隐秘,然后从入口进去,也是一条密道,顺着过去就是钻天岭,应该是这样。”

我暗暗点头:这小矮子厉害,密道的确是这样设计的!

“那——”聂红很狐疑:“你的意思,邱清平如果顺着一直爬,最后肯定会爬到金沙江?”

“多半是。”沙和尚顿了顿:“但我估计他不见得敢这么一路爬过去,他发现后面没有人跟过来,说不定立马就掉头回来。”

“那——最好了最好了!”聂红很兴奋:“他回来肯定往这条路找!”

“有可能。嘿嘿。但也有可能回不来。”

“啊?啥意思?”

沙和尚却没吭声。

“喂!沙哥!”聂红往这边爬过来:“你说清楚!什么叫回不来?”

“我其实——”沙和尚忽然阴阳怪气道:“我其实一直在想一个问题。”

“啥问题?”

“神庙。”黑暗中沙和尚似乎抬手指了指周围:“当初他们为什么要修这五座神庙。”

@神秘探究者集团 2018-08-09 12:02:31

不会是大坑吧

-----------------------------

掉进去了?我来救你

不会是大坑吧

-----------------------------

掉进去了?我来救你

“他们——”聂红迟疑不说。

“对了聂老师。”沙和尚也凑过来:“那个档案具体怎么说的关于这个洞?”

黑暗中聂红看了我一眼。

“嘿嘿,这时候你就别多心了。”沙和尚拍拍我:“现在你我还有这位小兄弟——对了,还没请教兄弟名号?”

“王。王——”我正想说“松”,想了想,还是没说。

“叫汪汪?嘿嘿。兄弟是条狗?”

“我姓王。”我也没精力生气。

“好。王兄弟。”他又拍拍我:“你我三人运气不好啊,嘿嘿嘿,叫天天不应叫地地不灵的,也只有邱清平知道我们在这里头,要是他也有个三长两短——嘿嘿!唉,所以聂老师你尽管说,以现在情形,基本属于说一句少一句了嗬嗬嗬。”

“你意思——”聂红声音很绝望:“我们都要死?”

“生死有命。”沙和尚嘿嘿一笑:“左右没事,说出来大家研究一下。”

聂红沉默一下,道:“好。”

她顿了顿:“那个档案你知道多少?”

“你们白老板给我提了一下,说是一份绝密档案,国民党在重庆一个秘密小组1933年留下的,最后被他大哥在六几年的时候在重庆一个厂矿什么地方发现的。”

“784厂。1967年。”

“对对!说档案其实就是一个小日本女特务的一份口供。”

“北藻云子。”

“对对。里头关键人物是个俄国人。”

“俄国地质学家。”聂红顿了顿:“叫古伯理。”

“对了聂老师。”沙和尚也凑过来:“那个档案具体怎么说的关于这个洞?”

黑暗中聂红看了我一眼。

“嘿嘿,这时候你就别多心了。”沙和尚拍拍我:“现在你我还有这位小兄弟——对了,还没请教兄弟名号?”

“王。王——”我正想说“松”,想了想,还是没说。

“叫汪汪?嘿嘿。兄弟是条狗?”

“我姓王。”我也没精力生气。

“好。王兄弟。”他又拍拍我:“你我三人运气不好啊,嘿嘿嘿,叫天天不应叫地地不灵的,也只有邱清平知道我们在这里头,要是他也有个三长两短——嘿嘿!唉,所以聂老师你尽管说,以现在情形,基本属于说一句少一句了嗬嗬嗬。”

“你意思——”聂红声音很绝望:“我们都要死?”

“生死有命。”沙和尚嘿嘿一笑:“左右没事,说出来大家研究一下。”

聂红沉默一下,道:“好。”

她顿了顿:“那个档案你知道多少?”

“你们白老板给我提了一下,说是一份绝密档案,国民党在重庆一个秘密小组1933年留下的,最后被他大哥在六几年的时候在重庆一个厂矿什么地方发现的。”

“784厂。1967年。”

“对对!说档案其实就是一个小日本女特务的一份口供。”

“北藻云子。”

“对对。里头关键人物是个俄国人。”

“俄国地质学家。”聂红顿了顿:“叫古伯理。”

“古伯理?”

“对!这是他的中文名字,他真实名字我们专门查了一下,叫亚历山德罗,库布里斯基。”

“好鸡X长!还是古伯理算了,嘿嘿!”

“对。当时是这样,那个小组全称叫密查组第二特别行动组,隶属于国民党当时的军委X厅,专门查那个时期外国特别是日本在我们这里安插的间谍的。”

“相当于中央情报局。”我接嘴。

“对!根据档案,他们一开始其实是一直在注意一个女的,就是那个日本女人北藻云子,他们一直怀疑她是个特工,因为此人是1920年左右来华的,最开始一直在北平还有上海两个城市活动,一直在结交当地的国民党高官,他们早就注意她了,怀疑她是日本特务,来中国收集情报,监视了一段时间,结果在1925年时候此人突然死了。”

“死了?”沙和尚问。

“对!公开的说法说她是在上海死的,死于一次纵火,据说是黑帮寻仇,当时烧死了10多人,其中有一具烧焦的女尸据说就是她,北藻云子。”

“结果是没死?”沙和尚道。

“对。当时据说就撤销了对她的调查,但是在两年后就是1927年,有人在重庆很意外发现她,她居然没死,出现在一支考古队里面,还去取了个中国名字叫陈木,当时就很奇怪,就准备对她重启调查,但因为当时重庆很乱,当时是民国16年,重庆从什么什么署,撤了,设市,到处乱糟糟,此事就耽误了,后来调查组从南京来了以后发现一个大问题,别说她人,那支考古队都失踪了。”

“对!这是他的中文名字,他真实名字我们专门查了一下,叫亚历山德罗,库布里斯基。”

“好鸡X长!还是古伯理算了,嘿嘿!”

“对。当时是这样,那个小组全称叫密查组第二特别行动组,隶属于国民党当时的军委X厅,专门查那个时期外国特别是日本在我们这里安插的间谍的。”

“相当于中央情报局。”我接嘴。

“对!根据档案,他们一开始其实是一直在注意一个女的,就是那个日本女人北藻云子,他们一直怀疑她是个特工,因为此人是1920年左右来华的,最开始一直在北平还有上海两个城市活动,一直在结交当地的国民党高官,他们早就注意她了,怀疑她是日本特务,来中国收集情报,监视了一段时间,结果在1925年时候此人突然死了。”

“死了?”沙和尚问。

“对!公开的说法说她是在上海死的,死于一次纵火,据说是黑帮寻仇,当时烧死了10多人,其中有一具烧焦的女尸据说就是她,北藻云子。”

“结果是没死?”沙和尚道。

“对。当时据说就撤销了对她的调查,但是在两年后就是1927年,有人在重庆很意外发现她,她居然没死,出现在一支考古队里面,还去取了个中国名字叫陈木,当时就很奇怪,就准备对她重启调查,但因为当时重庆很乱,当时是民国16年,重庆从什么什么署,撤了,设市,到处乱糟糟,此事就耽误了,后来调查组从南京来了以后发现一个大问题,别说她人,那支考古队都失踪了。”

“失踪是啥意思?”沙和尚问。

“就是整个考古队不在重庆了,但是去了哪里没人知道。”

“有多少人那个队?”

“人数不清楚,应该不是很多,头儿就是那个俄国人古伯理,其实当初他们对外宣称的不是什么考古队,是后来发现他们带有考古目的来的,当初他们对外宣称是一支地址考察队,说是对长江地质情况做一次学术性质的考察,在重庆什么什么署什么什么部门是做了备案的,也就是说是当地政府批准的。”

“肯定收了好处费。嘿嘿。”沙和尚问:“那后来怎么又发现的?”

“一直没找到,整个考察队就莫名其妙消失了,没人知道去了哪里,也是因为那时候重庆乱,政府部门全部更迭,也没人出来管这件事,调查组人手也不够,没办法全方位追查,就只好在相关部门备了案,撤回去了,本来以为就是一个悬案,结果就那年,1933年,又是一个大意外,居然抓住了她。”

“谁?”

“就她,北藻云子!在一个教会医院。”

“怎么在医院?”

“她怀孕,在那儿生产。”聂红顿了顿:“据说是个男婴。”

“就是整个考古队不在重庆了,但是去了哪里没人知道。”

“有多少人那个队?”

“人数不清楚,应该不是很多,头儿就是那个俄国人古伯理,其实当初他们对外宣称的不是什么考古队,是后来发现他们带有考古目的来的,当初他们对外宣称是一支地址考察队,说是对长江地质情况做一次学术性质的考察,在重庆什么什么署什么什么部门是做了备案的,也就是说是当地政府批准的。”

“肯定收了好处费。嘿嘿。”沙和尚问:“那后来怎么又发现的?”

“一直没找到,整个考察队就莫名其妙消失了,没人知道去了哪里,也是因为那时候重庆乱,政府部门全部更迭,也没人出来管这件事,调查组人手也不够,没办法全方位追查,就只好在相关部门备了案,撤回去了,本来以为就是一个悬案,结果就那年,1933年,又是一个大意外,居然抓住了她。”

“谁?”

“就她,北藻云子!在一个教会医院。”

“怎么在医院?”

“她怀孕,在那儿生产。”聂红顿了顿:“据说是个男婴。”

“据说?”沙和尚嘿嘿一笑:“怎么讲?”

“档案上有记录,抓捕北藻云子时间是1933年12月29号,三天前也就是26号,她生了一个男孩出来,但抓捕时候没看见。”

“哪儿去了?”

“说是被她提前转移了。”

“她有预感?嘿嘿!”

“不知道。反正抓住她时候男孩不见了,因为孩子跟此事没关系,也就没有深究,就把她抓回去,一开始她拒不交代,后来应该是用了大刑,她扛不住招认了,然后所有内容都被完整记录下来,也就是那份档案,代号是密查组‘00405号’黑色档案。”

“档案上有记录,抓捕北藻云子时间是1933年12月29号,三天前也就是26号,她生了一个男孩出来,但抓捕时候没看见。”

“哪儿去了?”

“说是被她提前转移了。”

“她有预感?嘿嘿!”

“不知道。反正抓住她时候男孩不见了,因为孩子跟此事没关系,也就没有深究,就把她抓回去,一开始她拒不交代,后来应该是用了大刑,她扛不住招认了,然后所有内容都被完整记录下来,也就是那份档案,代号是密查组‘00405号’黑色档案。”

“黑色档案?档案是黑纸写的?”

“不是。黑色代表绝密。”

“嚯嚯!”沙和尚干笑一声:“内容呢?说说完整内容!”

“你应该知道大部分。”

“对,白景元说的。”沙和尚鬼祟笑了笑:“但你说跟他说不一样。”

聂红忽然长长叹息一下,黑暗中只见她双手蒙住脑袋,像在沉思。

“别睡别睡。”沙和尚笑道:“你一睡我们都想睡了,嘿嘿。”

聂红抬起头:“你好像叫沙镇海?”

“嘿嘿。贱命不足挂齿。”

“秀山的?”

“对。跟你们老板老乡。”

“听说你是个——爬子?”

“哎呀,江湖朋友胡说八道的。”沙和尚似乎瞟了我一眼:“不可尽信。不可尽信。”

我一凛:爬子?什么意思?

以前听谁说过,河南那边的盗墓贼就叫“南爬子”,莫非——沙和尚跟那个“表哥”一样,也是个挖墓的?

“嗨!其实也无所谓。”聂红轻描淡写道:“我老板以前做古玩时候就接触过两个爬子,也是你们重庆人,万州那边的,做过几单生意,那两人很耿直,说一是一。”

“你老板?不是白景元?”

“不。我是白老板请来办事的。”

“哦?”沙和尚似乎很诧异:“你本来搞什么的?”

“成都。草堂寺古玩城。”

“搞古玩的?”

“算是吧。”聂红顿了顿:“我们主要搞古代宗教礼器。”

“嚯嚯!高层次东西呀!”沙和尚赞道:“就是古代什么什么教用的法器啊祭品啊这些东西?”

“对。差不多。”

“听口音你不是成都人吧?”

“不是。我北京的。”

“嚯嚯!看来白景元这次花了大血本了——你啥时候开始帮他的?”

“去年初吧,他有个朋友是我老板朋友,就通过这层关系,然后当天晚上我就看到了完整的档案,说实话我也算搞这方面也有好多年,不说阅历深厚,走南闯北也见识过不少,但说实话,里面记录的内容——怎么说呢,我觉得世界上不应该存在这样的东西。”

“不是。黑色代表绝密。”

“嚯嚯!”沙和尚干笑一声:“内容呢?说说完整内容!”

“你应该知道大部分。”

“对,白景元说的。”沙和尚鬼祟笑了笑:“但你说跟他说不一样。”

聂红忽然长长叹息一下,黑暗中只见她双手蒙住脑袋,像在沉思。

“别睡别睡。”沙和尚笑道:“你一睡我们都想睡了,嘿嘿。”

聂红抬起头:“你好像叫沙镇海?”

“嘿嘿。贱命不足挂齿。”

“秀山的?”

“对。跟你们老板老乡。”

“听说你是个——爬子?”

“哎呀,江湖朋友胡说八道的。”沙和尚似乎瞟了我一眼:“不可尽信。不可尽信。”

我一凛:爬子?什么意思?

以前听谁说过,河南那边的盗墓贼就叫“南爬子”,莫非——沙和尚跟那个“表哥”一样,也是个挖墓的?

“嗨!其实也无所谓。”聂红轻描淡写道:“我老板以前做古玩时候就接触过两个爬子,也是你们重庆人,万州那边的,做过几单生意,那两人很耿直,说一是一。”

“你老板?不是白景元?”

“不。我是白老板请来办事的。”

“哦?”沙和尚似乎很诧异:“你本来搞什么的?”

“成都。草堂寺古玩城。”

“搞古玩的?”

“算是吧。”聂红顿了顿:“我们主要搞古代宗教礼器。”

“嚯嚯!高层次东西呀!”沙和尚赞道:“就是古代什么什么教用的法器啊祭品啊这些东西?”

“对。差不多。”

“听口音你不是成都人吧?”

“不是。我北京的。”

“嚯嚯!看来白景元这次花了大血本了——你啥时候开始帮他的?”

“去年初吧,他有个朋友是我老板朋友,就通过这层关系,然后当天晚上我就看到了完整的档案,说实话我也算搞这方面也有好多年,不说阅历深厚,走南闯北也见识过不少,但说实话,里面记录的内容——怎么说呢,我觉得世界上不应该存在这样的东西。”

黑暗中三个人一时都没说话。

“她是1933年12月29号被捕的。”聂红终于开始说:“之后足足过了一周她才进行了交代,这一周发生了什么事档案上没任何文字记录,但我们估计她一定遭受了非人的待遇。”

聂红顿了顿:“其实我要说明一点,她交代的内容其实没多少,我看过档案,只有两页,而且很凌乱,就像一个人被催眠后被动叙述的那种情形,很凌乱,有时候前言不搭后语,是白老板邱清平,还有我,我们三个分析研究了很久,才大致勾勒出她1927年失踪到1933年被捕这6年间她以及那支考古队的大致的行动轨迹。”

“她是1933年12月29号被捕的。”聂红终于开始说:“之后足足过了一周她才进行了交代,这一周发生了什么事档案上没任何文字记录,但我们估计她一定遭受了非人的待遇。”

聂红顿了顿:“其实我要说明一点,她交代的内容其实没多少,我看过档案,只有两页,而且很凌乱,就像一个人被催眠后被动叙述的那种情形,很凌乱,有时候前言不搭后语,是白老板邱清平,还有我,我们三个分析研究了很久,才大致勾勒出她1927年失踪到1933年被捕这6年间她以及那支考古队的大致的行动轨迹。”

根据合同,停更

谢谢聆听

抱歉各位

我应该是理解错误

明天继续金沙江探险之旅

“先说一下那支考古队——”聂红喘口气:“根据原始口供,一共5个人,古伯理,3个助理,还有个男的,重庆人,古伯理到重庆就是为了找他。”

“谁?”沙和尚问。

“说是重大一个老师。”

“重大?”

“对,就是重庆大学,全称国立重庆大学,以前在菜园坝,后来解放后迁到沙坪坝。”

“古伯理找他干什么?”

“没资料,此人姓名年龄干什么的没任何记录,只知道是个男的,然后说1927年6月,考古队组建完毕,之后分成两队,古伯理,那个重大老师,一个助理,是个俄国人,三个人一队,陈木——就是北藻云子——跟另外一个助理,是个男的,中国人,他们二人一队,之后分头行动,古伯理他们去新疆,陈木他们到这里。”

“这里?”沙和尚问:“哪里?鸡罩山?”

“他们最开始不知道鸡罩山,他们最开始目标是绥江县。”

“来干什么?”

“口供上说,来找一座道观。”

“谁?”沙和尚问。

“说是重大一个老师。”

“重大?”

“对,就是重庆大学,全称国立重庆大学,以前在菜园坝,后来解放后迁到沙坪坝。”

“古伯理找他干什么?”

“没资料,此人姓名年龄干什么的没任何记录,只知道是个男的,然后说1927年6月,考古队组建完毕,之后分成两队,古伯理,那个重大老师,一个助理,是个俄国人,三个人一队,陈木——就是北藻云子——跟另外一个助理,是个男的,中国人,他们二人一队,之后分头行动,古伯理他们去新疆,陈木他们到这里。”

“这里?”沙和尚问:“哪里?鸡罩山?”

“他们最开始不知道鸡罩山,他们最开始目标是绥江县。”

“来干什么?”

“口供上说,来找一座道观。”

“道观?嗯。”

黑暗中沙和尚点点头:“冯虚观。”

“对!你知道。”

“嘿嘿!晓得那么一丁点儿。”沙和尚笑声鬼祟:“应该找到了。”

“对。找到了。”

“然后呢?”

“据口供陈木二人是1927年6月底到绥江县城的,明察暗访,大致在11月找到了冯虚观,之后他们没有声张,在县城潜伏下来,一直等,结果等等等,等了差不多一年半,到1929年3月,古伯理终于出现在绥江,会合后却发现少了一个人。”

“少了谁?”

“那个重大老师,他没有一起过来,古伯理解释是他回重庆去了,但是后来才知道,他应该是遇难了,在兴都库什山。”

“他们之前是去兴都库什山?”

“对。锡兰山。”

黑暗中沙和尚点点头:“冯虚观。”

“对!你知道。”

“嘿嘿!晓得那么一丁点儿。”沙和尚笑声鬼祟:“应该找到了。”

“对。找到了。”

“然后呢?”

“据口供陈木二人是1927年6月底到绥江县城的,明察暗访,大致在11月找到了冯虚观,之后他们没有声张,在县城潜伏下来,一直等,结果等等等,等了差不多一年半,到1929年3月,古伯理终于出现在绥江,会合后却发现少了一个人。”

“少了谁?”

“那个重大老师,他没有一起过来,古伯理解释是他回重庆去了,但是后来才知道,他应该是遇难了,在兴都库什山。”

“他们之前是去兴都库什山?”

“对。锡兰山。”

“锡兰神庙。”我道。

黑暗中聂红似乎瞄我一眼:“档案上没有这个内容,是我后来查出来的。”

“你查出什么?”沙和尚问。

“1927年古伯理他们到了兴都库什山,到了锡兰山,至于他们看没看到那三座神庙,目前不知道,不过我倾向于他们看到了。”

“三座神庙?”

“对!锡兰山那个山洞,里面那种他们叫神庙的东西,有三座。”

“你确定跟这儿的这五坨——”沙和尚敲了敲身后石壁:“——是同一种东西?”

“我确定。”聂红顿了顿:“因为锡兰山也有同样一座道观。”

黑暗中聂红似乎瞄我一眼:“档案上没有这个内容,是我后来查出来的。”

“你查出什么?”沙和尚问。

“1927年古伯理他们到了兴都库什山,到了锡兰山,至于他们看没看到那三座神庙,目前不知道,不过我倾向于他们看到了。”

“三座神庙?”

“对!锡兰山那个山洞,里面那种他们叫神庙的东西,有三座。”

“你确定跟这儿的这五坨——”沙和尚敲了敲身后石壁:“——是同一种东西?”

“我确定。”聂红顿了顿:“因为锡兰山也有同样一座道观。”

“同样道观?”沙和尚明显很震惊:“冯虚观?”

“不叫这个名字,有一个当地的叫法,叫胡逊胡德神堂,前面两个字‘胡逊’我们估计就是冯虚的音译。”

我忍不住问:“那地方属于阿富汗吧?”

“对。阿富汗。”

“那地方怎么会有道观?”

“我也是这个问题,嘿嘿。”沙和尚笑道:“没听说道观会跑那么远,居然跑外国去了嘿嘿。”

“我当时也这样想。”聂红一本正经:“我是去年7月中旬过去的,先到塔什库尔干,然后从红其拉甫到巴基斯坦,因为当时阿富汗那头在打仗,不能直接过去,就先到的巴基斯坦,然后通过朋友关系跟随一个政商团队到了阿富汗,最后千辛万苦到了锡兰山,那座山当时是被那个武装团伙占领的,那个山洞虽说没办法进去,但我看到了那个遗址,就在锡兰山山脚,我还拍了好多照片,等出去了给你们看,我确信那个遗址就是一座道观,而且我确信它的风格就是冯虚观的风格,因为它里面都信奉同一个神灵——三峒仙婆。”

“就是那个一根眉毛的女人?”

“对!”

我在旁边越听越糊涂:“什么仙婆?冯虚观又在哪里?”

“就在上头。”沙和尚朝天上指了指。

“上头?”我一愣:“水养厂?”

“聪明!嘿嘿!”沙和尚笑道:“水养厂以前就是一个道观,冯虚观。”

“不叫这个名字,有一个当地的叫法,叫胡逊胡德神堂,前面两个字‘胡逊’我们估计就是冯虚的音译。”

我忍不住问:“那地方属于阿富汗吧?”

“对。阿富汗。”

“那地方怎么会有道观?”

“我也是这个问题,嘿嘿。”沙和尚笑道:“没听说道观会跑那么远,居然跑外国去了嘿嘿。”

“我当时也这样想。”聂红一本正经:“我是去年7月中旬过去的,先到塔什库尔干,然后从红其拉甫到巴基斯坦,因为当时阿富汗那头在打仗,不能直接过去,就先到的巴基斯坦,然后通过朋友关系跟随一个政商团队到了阿富汗,最后千辛万苦到了锡兰山,那座山当时是被那个武装团伙占领的,那个山洞虽说没办法进去,但我看到了那个遗址,就在锡兰山山脚,我还拍了好多照片,等出去了给你们看,我确信那个遗址就是一座道观,而且我确信它的风格就是冯虚观的风格,因为它里面都信奉同一个神灵——三峒仙婆。”

“就是那个一根眉毛的女人?”

“对!”

我在旁边越听越糊涂:“什么仙婆?冯虚观又在哪里?”

“就在上头。”沙和尚朝天上指了指。

“上头?”我一愣:“水养厂?”

“聪明!嘿嘿!”沙和尚笑道:“水养厂以前就是一个道观,冯虚观。”

“啊?”我吃了一惊:“水养厂以前是一座道观?”

“是啊。嘿嘿。”

“怎么没看见我来的时候?在哪里?”

“早来40年就有。”沙和尚笑道。

聂红点点头:“对!说是六几年时候被推了,说是‘破X旧’。”

“这么说——”沙和尚道:“那什么锡兰山有一座道观,山洞里面有三座锡兰神庙,这儿老鹳山也有一座道观,然后下面山肚子里有五座相同神庙,他们都是同一个人修建的是不是这个意思?”

“说对了一半。”

“啥意思?”

聂红却没回答。

我不由好奇,朝她一看,黑暗中她抬着头,似乎在发愣。

“喂!”我招呼一声。

“哦,没什么。”聂红回过神:“刚才好像听到一个声音。”

我一喜:“什么声音?外面还是上面?”

沙和尚也很紧张,伸长脖子。

“好像——在下面。”

“下面!”我一喜:“有人找来了!”

“嘘——”沙和尚拦住我。

三个人同时禁声,侧耳,听下面的声音。

听了足足3分钟,下面却没任何动静。

“没人?”我有些泄气。

“没这么快,嘿嘿。”沙和尚直起身子:“对了,你刚才说什么一半?”

聂红也直起身子,长长喘口粗气:“我的意思,不是同一个人,而是同一类人。”

“啥?”

沙和尚明显没听懂。

“我是说,他们应该来自同一个教。”

“是啊。嘿嘿。”

“怎么没看见我来的时候?在哪里?”

“早来40年就有。”沙和尚笑道。

聂红点点头:“对!说是六几年时候被推了,说是‘破X旧’。”

“这么说——”沙和尚道:“那什么锡兰山有一座道观,山洞里面有三座锡兰神庙,这儿老鹳山也有一座道观,然后下面山肚子里有五座相同神庙,他们都是同一个人修建的是不是这个意思?”

“说对了一半。”

“啥意思?”

聂红却没回答。

我不由好奇,朝她一看,黑暗中她抬着头,似乎在发愣。

“喂!”我招呼一声。

“哦,没什么。”聂红回过神:“刚才好像听到一个声音。”

我一喜:“什么声音?外面还是上面?”

沙和尚也很紧张,伸长脖子。

“好像——在下面。”

“下面!”我一喜:“有人找来了!”

“嘘——”沙和尚拦住我。

三个人同时禁声,侧耳,听下面的声音。

听了足足3分钟,下面却没任何动静。

“没人?”我有些泄气。

“没这么快,嘿嘿。”沙和尚直起身子:“对了,你刚才说什么一半?”

聂红也直起身子,长长喘口粗气:“我的意思,不是同一个人,而是同一类人。”

“啥?”

沙和尚明显没听懂。

“我是说,他们应该来自同一个教。”

“教?什么教?”沙和尚问:“道教?”

“这个——目前还不清楚。”聂红迟疑道:“照理说既然是道观,肯定跟道教有关,但是它里面好多东西完全是混乱的,就像刚才那个三峒仙婆——”

聂红顿了顿:“就你说的那个一字眉的女人,它本身来自梅山道,发源是湖南XX县,我在锡兰山那个遗址里面就发现她的塑像,在大堂,只剩下一半,身体下部分不在了,只有上部分,所以我能辨认出她是三峒仙婆,既然在大堂祭拜,就应该是主神,之前听这里人说,老鹳山的冯虚观里面,也是主要祭拜三峒仙婆,我一开始调查时候,我还以为这座道观性质就属于梅山道,但后来发现,根本不是!我给你们说在锡兰山那个遗址里面我亲自发现了三样东西,明显跟佛教有关,但不是佛教,是X传佛教!”

“X传佛教!”沙和尚很吃惊:“啥东西?”

“有一种鼓,锡兰山当地人叫‘米底底’,是用人的头盖骨,两个,圆弧的那面粘成一块,这种人骨鼓据我所知,只有在X传佛教里面才有出现,是一种法器,其他任何教派都没有类似东西!”

“这么怪?”沙和尚笑道:“你的意思是个混合教派,嘿嘿!”

“我觉得他是有意的。”

“有意?”

“是。是邱清平说的,他说道观的修建者并不是搞错了,而是故意的,他是想误导我们,掩盖他真实的身份。”

“真实身份?”沙和尚笑了笑:“你估计是什么?”

“我现在开始怀疑——”聂红迟疑道:“修道观的人,来自象雄。”

“这个——目前还不清楚。”聂红迟疑道:“照理说既然是道观,肯定跟道教有关,但是它里面好多东西完全是混乱的,就像刚才那个三峒仙婆——”

聂红顿了顿:“就你说的那个一字眉的女人,它本身来自梅山道,发源是湖南XX县,我在锡兰山那个遗址里面就发现她的塑像,在大堂,只剩下一半,身体下部分不在了,只有上部分,所以我能辨认出她是三峒仙婆,既然在大堂祭拜,就应该是主神,之前听这里人说,老鹳山的冯虚观里面,也是主要祭拜三峒仙婆,我一开始调查时候,我还以为这座道观性质就属于梅山道,但后来发现,根本不是!我给你们说在锡兰山那个遗址里面我亲自发现了三样东西,明显跟佛教有关,但不是佛教,是X传佛教!”

“X传佛教!”沙和尚很吃惊:“啥东西?”

“有一种鼓,锡兰山当地人叫‘米底底’,是用人的头盖骨,两个,圆弧的那面粘成一块,这种人骨鼓据我所知,只有在X传佛教里面才有出现,是一种法器,其他任何教派都没有类似东西!”

“这么怪?”沙和尚笑道:“你的意思是个混合教派,嘿嘿!”

“我觉得他是有意的。”

“有意?”

“是。是邱清平说的,他说道观的修建者并不是搞错了,而是故意的,他是想误导我们,掩盖他真实的身份。”

“真实身份?”沙和尚笑了笑:“你估计是什么?”

“我现在开始怀疑——”聂红迟疑道:“修道观的人,来自象雄。”

我吓一大跳,一下站起来!

“对!里头就有声音!”

聂红边说,边摇摇晃晃站起来。

眼前一亮,沙和尚已经打开电筒,光圈打在前方淤泥上,还是黑糊糊的一潭,跟刚才似乎没有任何变化。

“什么声音啊?”

我忍不住问一句,伸头去听,却没听到任何异响。

光圈缓缓移动,照过了整块泥潭,感觉没有任何异常响动。

“嘿嘿!怪了!”

沙和尚笑了笑,关掉电筒:“老年人,耳朵不好,嘿嘿!来,接着——”

“嘘!听!”聂红突然尖叫。

我这时也听到,淤泥底下,果然传来“嘙嘙嘙”的怪响,很轻微,就像有一个东西很缓慢的要钻出来!

“我靠!”我尖叫:“在钻!”

电筒再次打开,光圈对准泥潭一阵乱晃。

“这儿!”沙和尚突然低吼。

光圈瞬间停住,死死罩住左首边一块桌面大小的区域,那里也全是黑色淤泥,似乎没有任何不对。

但是,那个“嘙嘙嘙”的怪声,正是从那个位置发出!

一时间我们三个全部僵住,六只眼睛死死盯住那块区域。

“嘙嘙嘙——”声音渐渐变大,明显有个活的东西正从那里底部往上钻!

我靠!

来不及细想,那块区域中央的一块脸盆大小的泥土突然往上翻动,一个圆溜溜的东西缓缓冒出来。

我靠!

一个人头!

“我的妈呀——”聂红一把抓住我胳膊!

几乎同时,人头已经完全冒出来,黑忽忽糊了一层淤泥,露出耳朵鼻子的轮廓,明显是一个人脑袋,还在缓缓往上冒,慢慢露出脖子,慢慢是两个肩膀,就像底下有股巨力在抬升一般。

“老八!”

沙和尚突然尖叫。

“对!里头就有声音!”

聂红边说,边摇摇晃晃站起来。

眼前一亮,沙和尚已经打开电筒,光圈打在前方淤泥上,还是黑糊糊的一潭,跟刚才似乎没有任何变化。

“什么声音啊?”

我忍不住问一句,伸头去听,却没听到任何异响。

光圈缓缓移动,照过了整块泥潭,感觉没有任何异常响动。

“嘿嘿!怪了!”

沙和尚笑了笑,关掉电筒:“老年人,耳朵不好,嘿嘿!来,接着——”

“嘘!听!”聂红突然尖叫。

我这时也听到,淤泥底下,果然传来“嘙嘙嘙”的怪响,很轻微,就像有一个东西很缓慢的要钻出来!

“我靠!”我尖叫:“在钻!”

电筒再次打开,光圈对准泥潭一阵乱晃。

“这儿!”沙和尚突然低吼。

光圈瞬间停住,死死罩住左首边一块桌面大小的区域,那里也全是黑色淤泥,似乎没有任何不对。

但是,那个“嘙嘙嘙”的怪声,正是从那个位置发出!

一时间我们三个全部僵住,六只眼睛死死盯住那块区域。

“嘙嘙嘙——”声音渐渐变大,明显有个活的东西正从那里底部往上钻!

我靠!

来不及细想,那块区域中央的一块脸盆大小的泥土突然往上翻动,一个圆溜溜的东西缓缓冒出来。

我靠!

一个人头!

“我的妈呀——”聂红一把抓住我胳膊!

几乎同时,人头已经完全冒出来,黑忽忽糊了一层淤泥,露出耳朵鼻子的轮廓,明显是一个人脑袋,还在缓缓往上冒,慢慢露出脖子,慢慢是两个肩膀,就像底下有股巨力在抬升一般。

“老八!”

沙和尚突然尖叫。

又被吞了