丁公陶文浅释(BSBQ123)

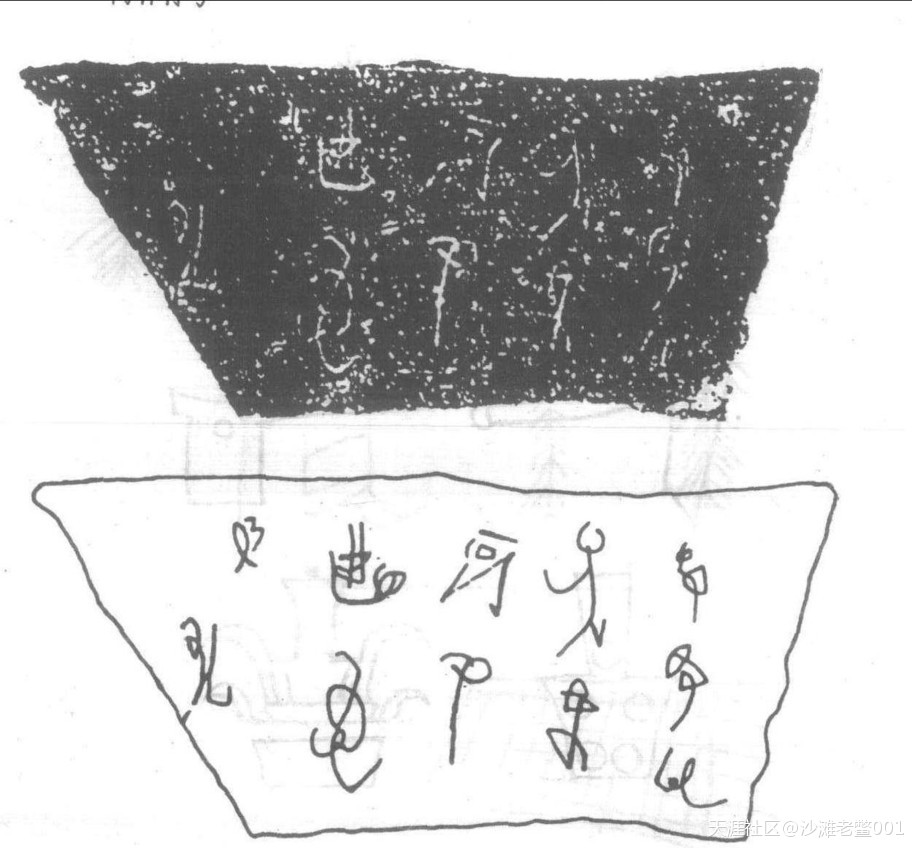

1992年山东大学考古实习队在山东省邹平县丁公遗址H1235灰坑出土物中发现一块泥质磨光灰陶片,属于龙山文化近直壁大平底盆的底部残片,文字整齐地刻在一件泥质磨光灰陶大平底盆底部残片的器内面,计有5行11个字,陶文笔画流畅,独立成字,刻写有一定章法,排列也很规则。该文物一经出土便引起考古学界和文字学界高度重视,被推到中国早期文字研究的最前沿。

笔者半个月前初次见到丁公陶文,看了一阵没有感觉。近日写了几篇良渚汉字识读方面小文之后再看丁公陶文,原来丁公陶文的内容基本上就是苏州吴县澄湖陶文与杭州余杭南湖陶文的内容。

第1字。织。同杭州余杭南湖陶文“织”字字形相似,织机还带梭子,是“织”的象形。

第2字。渔。和丁公陶文第5字写法一样,字形略偏倒。第5字是名词鱼,此处是动词鱼,理解为现代汉语的渔。

第3字。耒。耒耜之状。杭州余杭南湖陶文把这个东西放在井田当中,所以读作耕。此处无井田,所以就读作耒。

第4字。猎。是杭州余杭南湖陶文“猎”字的简化。可见“猎”“鱼”一样,名词是第一义,动词是第二义。此处作动词。

丁公陶文第1、2、3、4字内容合为:织渔耒猎。和杭州余杭南湖陶文“耕猎织渔”是一个意思。

第5字。鱼。吴县澄湖陶文的“鱼”字,若一个竖立的箭头,是余杭南湖陶女“鱼”字简笔。此处字形也似鱼形简笔,比箭头复杂一点。

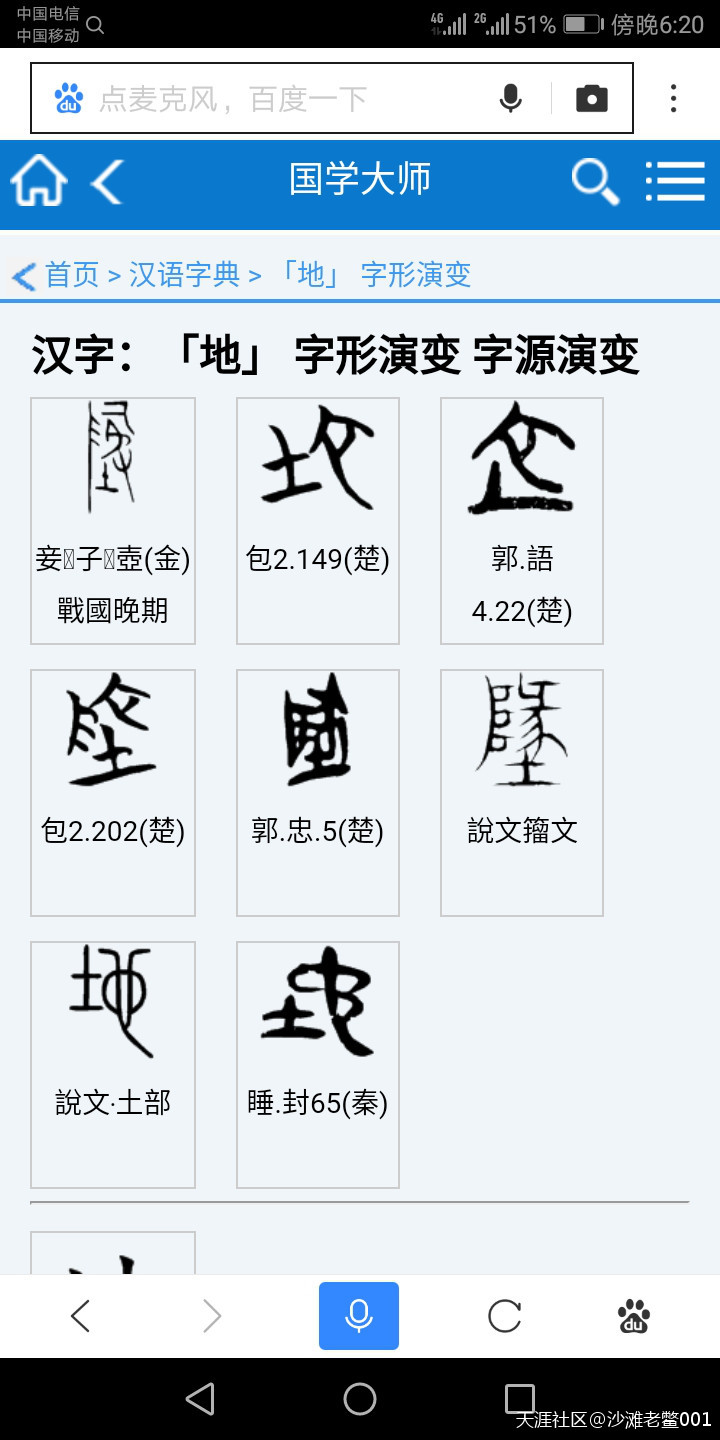

第6字。从右到左,从上到下,第6字。鬲。此处写法略近吴县澄湖陶文“鬲”字,更近金文、大篆、及后世楷书的“鬲”字。

第7字。肉。吴县澄湖陶文、余杭南湖陶文当中“肉”字,均是鱼骨挂鱼肉的象形。此处字形与之近似,但看不出鱼骨形。

第8字。鼎。此处字形包括两部份。上部字形与吴县澄湖陶文“鼎”字相近,也和甲骨文、金文“鼎”字字形相近。但此处下部及左侧多了一个半包围的走之底,以代鼎足吗?

丁公陶文第5、6、7、8四字组合成词就是和苏州吴县澄湖陶文一样的内容:鱼鬲肉鼎。

第9字。豆。字形与杭州余杭南湖陶文“米”字区别较大,与金文“豆”字相近。

第10字。肉。与丁公陶文第7字写法一样,鱼骨稍短,应是同一字。

第11字。布。《说文解字》:“布,从巾,父声”。字形和今天行书布字一样。

第12字。陶文残缺。

丁公陶文第9、10、11字内容为:豆肉布□。余杭南湖陶文内容有:米肉布羹。此处必缺羹字。

丁公陶文11字全部内容:织渔耒猎,鱼鬲肉鼎,豆肉布(羹)。丁公陶文的内容基本上就是苏州吴县澄湖陶文与杭州余杭南湖陶文的内容。可见这三个词组在四千多年前确实是属于固定成语,当时的人们把这几个词组到处写到处画到处用。

丁公陶文、苏州吴县澄湖陶文、杭州余杭南湖陶文基本属于同期的早期汉字汉语,而余杭南湖陶文属于早期汉字图语字符,吴县澄湖陶文属于早期汉字简字正体字,丁公陶文属于早期汉字简字行体字。

近年有人认为丁公陶文属于后人伪造,不清楚其具体的理据是什么。笔者认为,在苏州吴县澄湖陶文、杭州余杭南湖陶文内容比较准确地识读之后伪造类似丁公陶文的陶片或许不难,在苏州吴县澄湖陶文、杭州余杭南湖陶文内容比较准确地识读之前伪造丁公陶文是绝对不可能的事情。伪造丁公陶文的人怎么知道四千年前的古人喜欢用这几个成语?怎么知道那个时候这些字符可以是这种写法?

何连红2019.5.31.